秦兵馬俑和漢陽陵遺址

鄒博楊

秦兵馬俑和漢陽陵遺址由于其大型建筑的特點以及文化意義等方面而具有不可移動性。歷經年久的遺跡挖掘后會與現代環境發生不可避免的物質融合,導致遺跡無法保持原本的樣子,甚至會喪失其研究、觀賞等利用價值。

遺址是保留有人類活動痕跡,而且距今歷史悠久的遺跡場所,是人類文明發展研究的一部分,對于探究人類歷史具有重要的意義。遺址以建立在其位置上的遺址博物館的形式呈現在大眾的視線中。遺址博物館的建筑形式主要分為兩種:開放式和封閉式。秦兵馬俑遺址,漢陽陵遺址分別是這兩種形式最具有代表性的遺址博物館。這兩個遺址博物館自開放以來是怎樣做到保存遺址的同時又將其呈現給觀眾的呢?

秦兵馬俑遺址

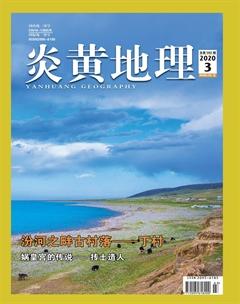

秦兵馬俑遺址屬于開放性遺址博物館,這是由于秦俑氣勢恢宏的特點,因此其建筑形式需要建造可以大跨度地呈現出其特點的展示廳。秦兵馬俑遺址博物館是于1975年11月成立的,1979年10月對公眾展示,截止至2020年1月,已經接納了八千多萬的觀眾,而且還擴大了對公眾允許展覽的面積范圍。秦兵馬俑遺址博物館經歷過了改革開放艱苦的時期,己經開放了四十多年,其保存的文物不僅數量極大,而且基本齊全,具有十分重大的歷史、文化,科技和藝術的研究價值。其成就得益于它合適的展覽方式、對保存環境的控制以及各種修補技術等。

秦兵馬俑遺址是以玻璃鋼架構起的展覽大廳,將儲放文物的俑坑用鐵制欄桿與參觀者的行走路線隔離開來。其開放式的建筑特點在于遺址的內部環境是與外部相互連通的,展示保護廳可以起到防止遺址暴曬和雨水腐蝕的作用,而且每天都有工作人員進行清掃和維修管理。秦兵馬俑是全年開放的,參觀者可以與文物處在一個空間環境之中。由于人員流動數量較大,俑坑受外部的溫度濕度影響的波動較大,而且建筑歷經的時間比較長,文物易受到不好的影響。

秦兵馬俑遺址的位置在陜西省西安市的郊區,周圍環境非常現代化,有發達的交通和工業。其所處的地理位置屬于半濕潤半干旱的大陸性氣候,氣溫和濕度對文物產生的影響可以說是不容樂觀。而且遺址內部與外部是自然通風的,受外部環境影響較明顯。因此遺址的保護必須將其環境控制在文物適合保存的溫度濕度中。遺址里是沒有草木生長的,這是由于工匠對遺址的土塊采用了特殊的方法來防止其對遺址的破壞,博物館在建設的時候也保留了這點。

對于秦兵馬俑遺址的保護主要是保護俑坑和兵馬俑。在兵馬俑的具體保護修補方面,科研人員研發了很多科技,對文物保存有很大的幫助。例如秦兵兵馬俑在挖掘時由于手法不當,陶俑上的彩繪流失嚴重。在2009年的時候,我國與德國合作成功研發出來一種彩繪保護的技術,可以在挖掘的時候防止陶俑的顏色流失,起到了保留彩繪顏色的作用。

漢陽陵遺址

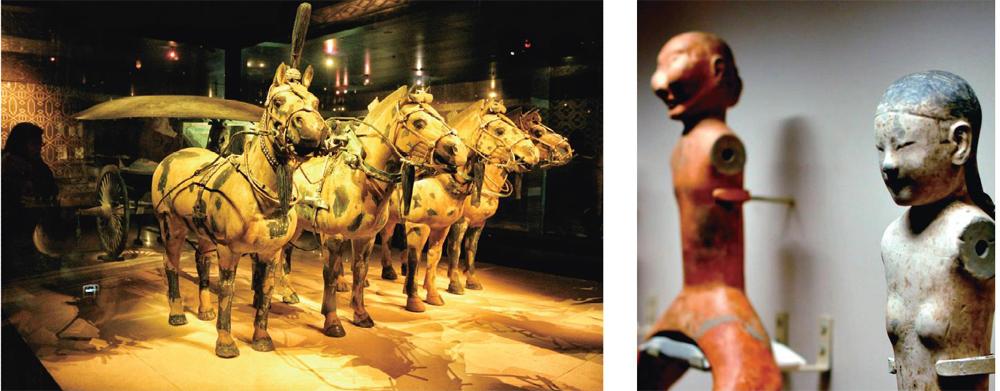

漢陽陵遺址博物館是全封閉性的遺址博物館,這是由于漢陽陵精細的特點以及建筑年代的原因。它是在2006年4月的時候開放的,于秦兵馬俑遺址博物館的開放時間相比遲了將近二十六年。它的建立和保存與現代科技文明相互融合,是我國占地面積最大的遺址博物館。漢陽陵遺址是在1990年挖掘的,而且出土的陶俑與秦兵馬俑遺址的相比其藝術文化價值并不遜色,與秦兵馬俑肅殺、氣勢恢宏的陶俑相比,漢陽陵的陶俑更加安詳、和平、細致。也許是年代較近和保存模式的原因,漢陽陵遺址較秦始兵馬俑遺跡要保存得完好很多。

漢陽陵遺址建筑以金屬構架,透明鋼化玻璃覆蓋形成封閉式區域,其封閉式表現在采用防腐玻璃覆蓋在俑坑上,將文物和參觀者的空間環境分開,創造了適合遺址保護的環境。遺址構造的保護大廳與外界幾乎是不連通的,建筑相比于秦兵馬俑遺址而言比較嶄新,而且虛擬成像的高科技極大程度地還原了歷史的痕跡,使之具有很高的觀賞性。

漢陽陵遺址博物館與秦兵馬俑遺址博物館的地理位置、氣候、周邊環境基本一致,但是由于封閉式開放的原因,保存效果比秦兵馬俑遺址要好很多。文物有玻璃的隔離,內部的溫度,濕度較為穩定,受人流干擾較小。遺址內部可以種植花草植被,玻璃維護的封閉式使文物所處的環境在遺跡保存方面有很大的幫助。

漢陽陵遺址出土的陶俑大多是彩色的,而且在挖掘時相對于秦兵馬俑保存得更完整一些。因此在陶俑的保護方面更注重彩繪方面的保存和修復。在防止兵馬俑身上的彩繪氧化脫離的方面,工作人員研發出了一種抗皺縮劑,可以將兵馬俑彩繪上的水分去掉,加強彩繪的穩定性。在2015年時,已經成功研發出了能使陶俑上的殘留顏色也可以在空氣中展示的技術,并且在日本NHK特集節目里展示了出來。

遺址比對

經過對秦兵馬俑和漢陽陵遺址環境展覽,保存情況的分析可以發現,漢陽陵墓內部環境更加穩定,適合遺址保存的條件。在同樣環境惡劣的西北地區,全封閉式的漢陽陵遺址博物館相對而言更能有效隔絕遺址與外部環境物質交換和能量流失,更加有利于文物的保存。就觀賞性而言,漢陽陵遺址博物館在保存文物的同時依然沒有影響到參觀者的觀賞體驗,其采用的高科技不僅與文物的保護環境融為一體,而且完美還原了歷史的場景。總體上來說,漢陽陵遺址的環境,建筑保存方式能有效減少參觀者和外部環境帶來的破壞,提高觀賞程度,但是也不能完全阻止兩個環境之間的物質交換,因此遺址保存的方式還必須不斷進行探索,并且還不能影響對外的展覽。

盡管在遺址保護方面已經很謹慎,但在時間面前,不可預見因素對遺址的破壞和修改仍舊是無法避免的。而且由于遺址之間的空間環境和建筑的規模大不相同,遺址的類型也各有不同的特點,遺址要同時做到完美保存且更好地開放給觀眾還是一個難題。在秦兵馬俑和漢陽陵遺址的保護研究基礎上,可以結合各自遺址的優勢特點來探索更好的解決方式。

作者單位:本刊編輯部