基于“能源-經濟-環境”系統的省際生態效率影響機理研究*

唐曉靈 曹 倩

(西安建筑科技大學管理學院,陜西 西安 710055)

SCHALTEGGER等[1]首次提出了“生態效率”的概念來衡量經濟活動對資源和環境的影響,為研究“能源-經濟-環境”(3E)系統耦合效率提供可測量的入口,此后該概念在世界可持續發展商業理事會(WBCSD)的推廣下被大眾認可[2-3]。當前對生態效率理論層面的研究多集中在概念延伸上,如任宇飛等[4]認為生態效率可理解為以一定的資源要素投入為前提,通過生產等經濟活動環節,將投入要素一方面轉化為經濟效益,另一方面轉化為對環境負面影響的綜合能力。

針對生態效率評價上的研究,國外研究多集中在企業、行業、工業部門等微觀尺度上的生態效率測度,更關注生態效率對企業環保行為的指導[5]。如LAHOUEL[6]測度了法國17家服務業的效率;PéREZ等[7]研究了西班牙50個奶牛場的生態效率。國內研究多集中在省級、區域層面[8-10],畢斗斗等[11]、鄭慧等[12]對省際、城市等不同的研究層面測度生態效率及其時空躍進特征。研究方法多使用模型法[13],較廣泛應用的為數據包絡分析(DEA)模型。學者們運用Super-DEA模型、SBM-DEA模型等對中國生態效率進行測算,發現區域生態效率呈東、中、西部梯度式下降[14-15]。此外,對生態效率變化率的測算文獻多數使用DEA-Malmquist[16]、Malmquist-Luenberger指數法[17],如李成宇等[18]運用DEA-Malmquist測算出中國工業生態效率增長率水平較高,且呈現穩定增長趨勢;技術進步效率是生態效率提高的主要推動力。對生態效率影響機理研究方面,區域生態效率不但受到行業內部的規模、技術和管理水平的影響,同時也會受到市場化程度等外部環境的影響[19]。如MA等[20]從管理、規模、技術等內生性因素探討長三角生態效率差異原因。對于外部影響因素的研究,諸位學者認為,生態效率的演變發展受到各種因素的聯合驅動,并且環境治理投資、第三產業占比、技術水平等因素對生態效率起促進作用,城鎮化水平、能源結構等對生態效率起抑制作用[21-23]。

然而,以往文獻還存在以下問題:(1)絕大多數文獻未理清內外部因素對生態效率的影響機理;(2)傳統DEA模型無法合理解決非期望產出及多個決策單元(DMU)有效排序問題,并且Malmquist-Luenberger指數法不具有循環累乘性,無法觀察生態效率的長期增長趨勢,并且可能會導致線性規劃無可行解。因此,基于研究方法和內容上的不足,本研究在3E系統下運用Super-SBM模型、Global-Malmquist-Luenberger(GML)指數法測度中國30個省市(限于數據可得性,暫時不計西藏、中國香港、中國澳門、中國臺灣)2000—2016年生態效率及其內部分解指標,然后運用面板數據回歸模型及STIRPAT模型判斷內外部因素對生態效率的影響機理。

1 研究方法、數據來源及指標選取

1.1 研究方法

1.1.1 考慮非期望產出的Super-SBM模型

基于傳統DEA模型的不足,運用Super-SBM模型對生態效率進行測算,該模型得出的生態效率是假設DMU在規模收益不變的情況下得到的,并且通過MAXDEA 7.9 Ultra軟件可分解為純技術效率(PTE)和規模效率(SE),分別用來衡量地區技術進步和規模經濟水平。對于傳統DEA來說,生態效率為0~1,當地區生態效率為1,說明技術和規模實現了有效性,該地區規模報酬不變,投入產出得當,能產出穩定高效的規模報酬,實現DEA有效;當地區生態效率小于1時,DEA無效。當SE=1、PTE<1時,說明雖然實現了規模經濟性,但技術水平較落后;當SE<1、PTE=1時,說明雖擁有較高的技術水平但未實現規模經濟[24]。Super-SBM模型可對有效DMU進行排序,由該模型得出的生態效率會出現大于1的情況,繼續增加投入還可促進生態效率的提高。

1.1.2 GML指數法

進一步運用GML指數法測算生態效率變化率,以此分析生態效率增長的內在驅動因素。根據趙良仕等[25]可將GML指數分解為純技術效率變化率(PEC)、規模效率變化率(SEC)和技術效率變化率(TC),分別對應了生產過程中的管理、規模和技術變動水平。其中,PEC代表管理方法和結構水平的提高,主要體現在環境的治理水平;SEC代表規模經濟水平的變動情況;TC代表技術運用的進步情況,體現在各城市的技術水平及經濟規模、技術進步之間的協調關系。

1.1.3 STIRPAT模型

為分析人口對環境的非線性影響,YORK等[26]基于IPAT等式,提出了環境壓力隨機模型,即STIRPAT模型,在實際運用中,通常取對數處理,具體為:

lnI=lna+blnP+clnA+dlnT+lnε

(1)

式中:I為環境壓力;a為比例常數項;P、A、T分別為人口、經濟和技術進步相關參數;b、c、d分別為P、A、T的彈性系數;ε為誤差項。

在此基礎上對該模型進行改進,選取城鎮化水平、經濟規模、產業結構、能源結構、環境規制、外商投資、技術進步、對外開放水平共8個變量作為影響生態效率提高的外部因素。

1.2 指標選取及數據來源

1.2.1 生態效率指標體系構建

從投入產出角度下定義生態效率,參考張虎平等[27]指標選取原則,將資本、勞動力和能源、水資源作為投入指標,各地區GDP、污染物排放作為產出指標。具體指標選取如下:

(1)資源投入。選取各省的一次能源消耗總量、用水總量作為資源投入。海南缺乏2002年的能源消耗數據,本研究采用插值法將其補齊,數據引自歷年的《中國統計年鑒》。

(2)勞動力投入。采用當年的就業人數作為勞動力投入指標,數據引自歷年的《中國統計年鑒》。

(3)資本投入。采用張軍等[28]的永續盤存法計算,并在此基礎上以2000年不變價補充測算2001—2016年的資本存量數據,數據引自歷年的《中國統計年鑒》和各省統計年鑒資料。

(4)期望產出。采用各省的地區GDP作為期望產出,并利用GDP平減指數折算成以2000年為基期的實際GDP,數據引自歷年的《中國統計年鑒》。

(5)非期望產出。考慮數據可得性,選取CO2、SO2和COD作為非期望產出指標。其中,CO2按照《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南》中的方法進行計算,選取煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然氣共8種化石能源消費量。由于缺乏海南2002年及寧夏2001—2002年的數據,采用線性插值法補齊,數據引自歷年的《中國能源統計年鑒》。

1.2.2 驅動因素指標體系構建

區域生態效率驅動因素可分解為兩類:(1)行業自身的內部因素,如技術、管理、規模水平等;(2)外部環境因素。參考文獻[20],本研究選取指標具體見表1。

2 實證分析

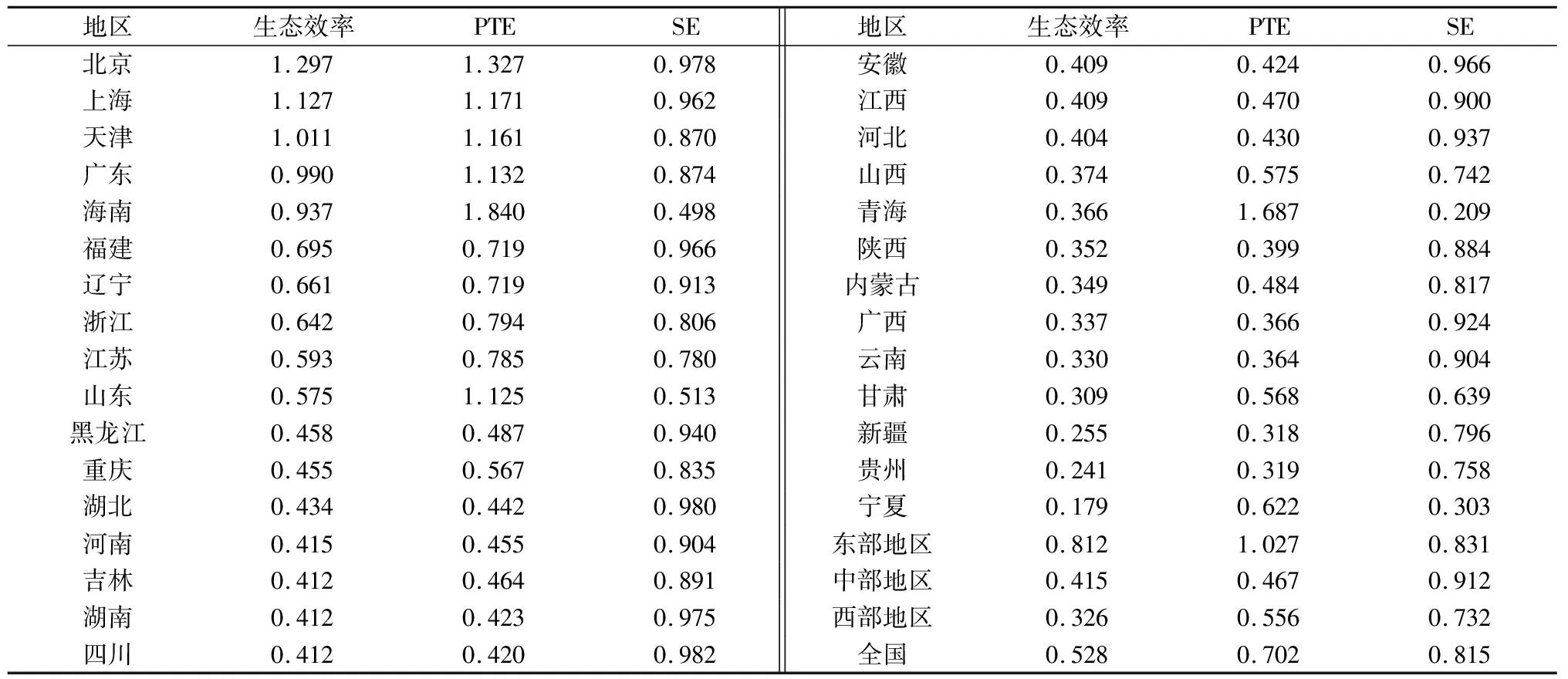

2.1 生態效率

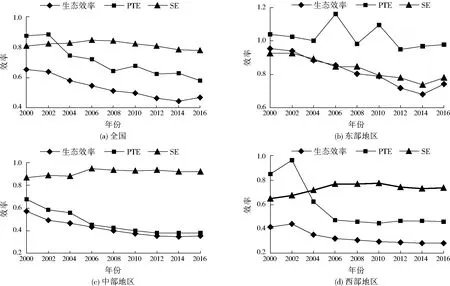

由表2可見,2000—2016年中國,生態效率均值為0.528,整體上無效。究其原因主要為:中國高速的經濟增長速度、快速的城鎮化進程造成了嚴重的資源環境負擔,3E系統出現不同程度的失調狀況。由圖1(a)可見,全國2000—2016年PTE均值為0.702,且處于不斷下降的趨勢,主要由于企業的節能減排技術創新性不足、工藝落后、管理效率低下等弊端在短期內無法得到改善,導致研究期內PTE持續下滑,為遏制此態勢,政府應加大節能減排實施力度,倒逼企業進行技術和管理方法上的革新。與PTE相比,SE均值為0.815,處于高位運行中,至2016年SE略有下降,這是由于在發展初期,社會有效需求上漲,導致各地區的生產規模不斷擴大,帶來了顯著的規模效應,促進了生態效率與經濟發展水平的提升,但由于要素邊際報酬遞減規律制約,隨著生產規模的繼續擴大,經濟增長態勢難以保持,此時繼續增加投入會導致規模不經濟現象產生。

表1 生態效率驅動因素指標體系

表2 2000—2016年中國省級及3大區域生態效率及其分解效率

圖1 生態效率及其分解指標變化趨勢

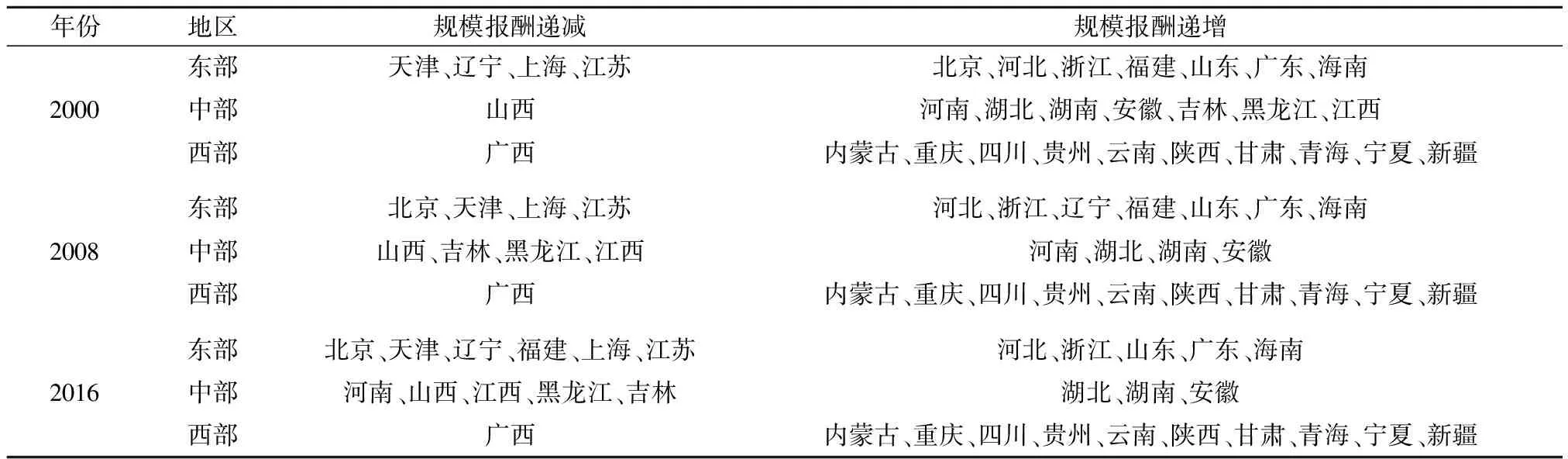

表3 中國3大區域生態效率的規模報酬情況

由表2可知,東部地區生態效率均值為0.812,遠高于中部地區(0.415)和西部地區(0.326)。高生態效率省份(北京、上海、天津)均位于東部沿海地區,該類地區較高的技術水平,為節能減排提供了技術支撐。低生態效率省份(新疆、貴州、寧夏)均屬于西部經濟欠發達地區,但由于西電東輸等措施,有可能導致高估東部地區效率,低估中西部地區效率。由圖1(b)至圖1(d)可知,東部地區的PTE維持在較高水平,整體在1.000上下浮動,而中、西部地區歷年來PTE總體呈下降趨勢,下降原因為在承接東部產業轉移的過程中,西部地區為追求經濟增長,放松了一些高能耗、高污染項目的準入條件。中、東、西部地區SE均值分別為0.912、0.831、0.732,除東部地區SE略有下降外,中、西部地區SE均有提升。由表3可知,東、中部地區規模報酬遞減省份個數歷年來逐步增多,而西部地區僅有廣西省一個。表明東、中部地區已進入到規模報酬遞減階段,僅靠增加投入不會維持經濟高速發展。

2.2 影響機理研究

2.2.1 內部驅動因素

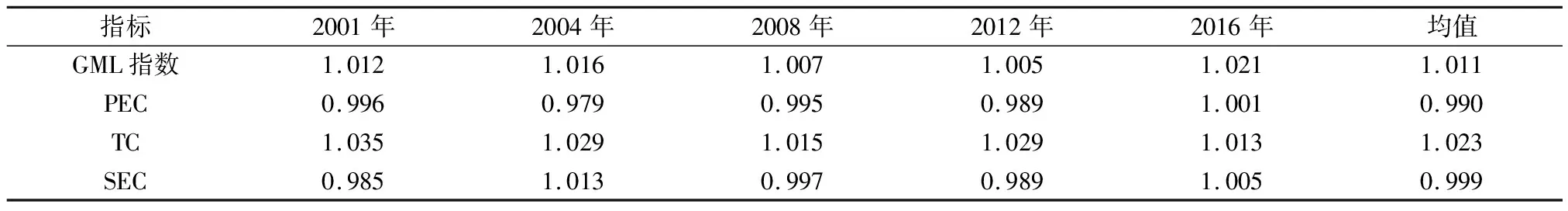

從表4可見,GML指數均值為1.011,生態效率總體是進步的。具體來看,TC均大于1,而PEC、SEC均值均小于1,在規模和管理水平上欠缺。為深入研究生態效率的內部驅動因素,以PEC、TC和SEC為解釋變量,以生態效率變化率為被解釋變量,且GML分解指標代表的是與上一年度生態效率的變化率,因此構建的面板數據回歸模型如下:

TFPit=α+β1Xit+β2Yit+β3Zit+εit

(2)

式中:TFPit、Xit、Yit、Zit分別為第i區域t時段的生態效率變化率、PEC、TC、SEC;α為截距項;β1、β2、β3分別為Xit、Yit、Zit的彈性系數;εit為第i區域t時段的隨機干擾項。

利用Eviews 8.0對模型參數進行估計,根據Hausman檢驗結果,選用個體固定效應模型,回歸結果見表5。影響生態效率的3個內部因素均通過了1%水平下的檢驗,且TC、PEC、SEC每提高1%,生態效率分別提高2.156%、0.449%、1.806%,說明行業內部的技術、管理、規模等因素的提高能使生態效率得到顯著改善,并且技術和規模是促進生態效率提高的主要內部驅動因素。

2.2.2 外部驅動因素

為進一步研究生態效率的外部驅動因素,采用STIRPAT模型定量分析外部環境對生態效率的影響。此外,為檢驗各地區的經濟發展水平與生態效率是否呈“U”型分布,調整模型中的經濟發展指標,構建面板數據模型如下:

EEit=α+λ1lnESit2+λ2lnESit+λ3lnTPit+

λ4lnISit+λ5lnENit+λ6lnURit+

λ7lnERit+λ8lnOPit+λ9lnFDIit+εit

(3)

式中:EEit為第i區域t時段的生態效率;ESit、TPit、ISit、ENit、URit、ERit、OPit、FDIit分別為第i區域t時段的經濟規模、技術進步、產業結構、能源結構、城鎮化水平、環境規制、對外開放水平、外商投資指標;λ1、λ2、λ3、λ4、λ5、λ6、λ7、λ8、λ9分別為ESit2、ESit、TPit、ISit、ENit、URit、ERit、OPit、FDIit的彈性系數。

選取2000—2016年各地區外部影響因素指標,利用Eviews 8.0對模型參數進行估計,模型通過似然比檢驗,并根據Hausman檢驗結果顯示應采用個體固定效應模型,模型具有較好的穩健性,回歸結果見表6。根據表6分析,得到以下結論:

(1)經濟規模呈現顯著負相關,而ESit2對生態效率呈現顯著正相關,驗證了2000年后中國經濟發展水平與生態效率呈現“U”型分布。當經濟發展水平較低時,追逐高速的經濟增長速度,忽視環境質量,導致生態效率降低;當經濟發展到較高水平時,產業結構趨于合理化,清潔高效能源使用占比增加,促進生態效率提升,與王維國等[29]結論一致。

表4 2000—2016年中國GML指數及其分解指標

表5 2000—2016年中國區域內部影響因素回歸結果

注:1)*、**、***分別為在1%、5%、10%的統計水平上顯著。表6同。

表6 2000—2016年中國區域外部影響因素回歸結果分析

(2)技術進步未表現出顯著促進作用。從全國層面來說,已有較多學者證實,技術進步對生態效率的提高起促進作用,但同時指出“技術回彈效應”明顯。從宏觀經濟角度看,盡管技術進步提高了生態效率,減少了CO2排放,但增加了對能源的新需求,一定程度上抵消了節能的效果,與ZHOU等[30]研究結論一致。

(3)從生態效率提升的驅動因素來看,首先,環境規制呈顯著正相關,環境規制指標每提高1%,生態效率上升0.013%。其次,對外開放水平每提高1%,生態效率提高0.064%。該效果一方面由于對外開放程度的擴大可有效引進國外先進的技術、設備及管理經驗,有利于減少單位GDP能耗與污染物產出;另一方面,國際更高的環境管理標準迫使國內企業學習采用先進環保技術及環境管理經驗,在減少環境污染排放的前提下增加GDP產出。最后,外商投資每提高1%,生態效率提升0.187%,主要通過帶來的產業結構及技術進步效應推動生態效率的提高。

(4)從抑制生態效率提升的因素來看,首先,以第二產業占比為代表的產業結構每提升1%,生態效率下降0.186%,較突出的是以第二產業占主導的中西部地區。其次,能源結構每提升1%,生態效率下降0.097%,主要由于中國一次性能源消費煤炭占比較大,帶來了大量的污染排放。最后,城鎮化水平每提升1%,生態效率下降0.318%。城鎮人口的增多需要配備大規模的城市基礎設施,消耗大量高能耗建材,同時城鎮化帶來生活能源需求的急速增長,因此造成生態效率降低。

3 結 語

(1)整體看,中國生態效率處于不斷下降的趨勢,全國均值為0.528,整體上無效。從3大區域看,東部地區的生態效率為0.812,遠高于中部地區(0.415)和西部地區(0.326),且生態效率較高的均為東部沿海地區,而生態效率低下的均處于西部欠發達地區。從規模報酬角度看,東、中部地區大部分省份已進入到規模報酬遞減階段,西部地區大部分省份仍處于規模報酬遞增階段。

(2)從內部因素來看,技術和規模是促進生態效率提高的主要內部驅動因素;從外部驅動因素來看,2000年后中國生態效率與經濟發展水平之間呈“U”型分布;由于“技術回彈”效應,技術進步對生態效率未表現出明顯促進作用;環境規制、對外開放水平、外商直接投資對生態效率呈顯著促進作用,每提升1%,生態效率提高0.013%、0.064%、0.187%;產業結構、能源結構及城鎮化水平對生態效率呈顯著抑制作用,每提高1%,生態效率下降0.186%、0.097%、0.318%。

(3)中國各省份及3大區域生態效率差異明顯,應促進區域內和區域間協同發展。因此,針對東部地區應將尋找節能減排技術突破作為重點,以此降低污染治理的技術成本,同時應在自身生態效率穩步提高的同時扶持中、西部地區省份向高效率方向發展;中、西部地區應加強與東部沿海地區的技術交流,通過產業結構及能源結構調整、加大重點污染企業的懲罰力度等促進生態效率的提升;西部地區應嚴格把關產業轉移的進入條件,從經濟增長、節能、環保等方面有選擇性承接有利于本地區可持續發展的項目。

(4)應努力轉變中國長期以來的要素驅動型經濟增長模式。中、東部地區的大部分城市處于規模報酬遞減階段,應適當減小能源要素投入規模,提高資源配置效率,走集約型增長道路;西部地區的大部分省份還處于規模報酬遞增階段,產出增長空間較大,適當加大能源投入規模可進一步提高生態效率。