關于自然保護地內林地權屬與林農權益的研究

魯閔

【摘要】近年來,浙江省在突出生態保護、統一規范管理、清晰資源歸屬、創新經營管理和促進社區發展等方面進行了有益探索,以國家公園為主體的自然保護地體系建設取得階段性成效。筆者通過調研發現,浙江省內涉林自然保護地比重較大,因此本文在梳理自然保護地內林農生存現狀的前提下,試從細化林地確權工作、保障經營權的流轉以及公益林分類補償三個方面保障自然保護地內林農的權益。

【關鍵詞】自然保護地;林農;林權;公益林

自然保護地的建立有利于防止生態系統退化,保護和維持生物多樣性。我國自然保護地建設事業雖然取得顯著成效,但保護地居民的使用權、財產權、人身權、文化權利卻沒有得到切實保障。伴隨著新一輪的機構改革,國家林業和草原局將統一行使對地質公園、風景名勝區、海洋公園、森林公園、自然保護區等自然保護地的管理,這將大大促進山水林田湖草整體保護、系統修復和綜合治理。要以本次機構改革為契機,細化林地確權工作,切實保障自然保護地內林農的權利,建立利益分享機制等。

一、浙江省自然保護地類型分析

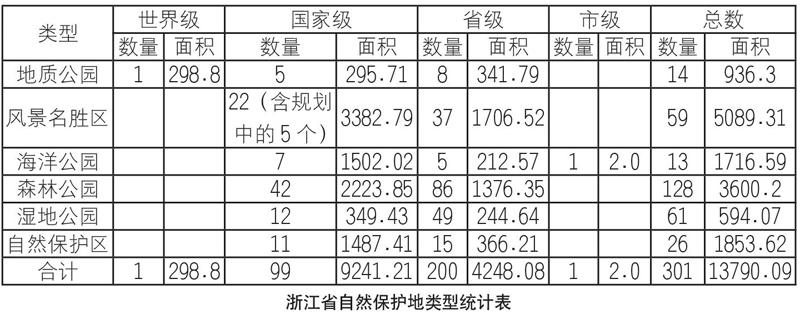

與IUCN(世界自然保護聯盟)保護區分類體系相比,中華人民共和國國家標準《自然保護區類型與級別劃分原則》更加適合浙江省自然保護地分類。本文在參考CNKI相關文獻、浙江省各保護地官方網站以及浙江省林業局部門網站后,對浙江省自然保護地類型進行統計分析,統計類型主要包括地質公園、風景名勝區、海洋公園、森林公園、濕地公園和自然保護區。

統計數據表明,截至2019年3月,浙江省有自然保護地301個(含規劃中的5個),除去規劃中的5個國家級風景名勝區,總面積約13790.09km2。其中,有世界級雁蕩山世界地質公園1處,國家級森林公園42處(溪口國家森林公園、蘭亭國家森林公園、午潮山國家森林公園等),國家級風景名勝區22處[方山-長嶼硐天國家級風景名勝區、嵊泗列島國家級風景名勝區、普陀山(含朱家尖)國家級風景名勝區等],國家級濕地公園12處(浙江天臺始豐溪國家濕地公園、紹興鑒湖國家濕地公園、諸暨白塔湖國家濕地公園等),國家級自然保護區11處(浙江長興地質遺跡國家級自然保護區、浙江安吉小鯢國家級自然保護區、浙江天目山國家級自然保護區等),國家級海洋公園7處(樂清西門島國家級海洋特別保護區、寧波象山花岙島國家級海洋公園、寧波漁山列島國家級海洋生態特別保護區等),國家級地質公園5處(臨海國家地質公園、常山國家地質公園、縉云仙都國家地質公園等);此外還有省市級自然保護地201處,詳見下表。

二、浙江省自然保護地內林權現狀

“林權”一詞并非立法用語,但可從相關法律中尋找依據。對于林權的界定,《森林法》與《物權法》有所差異。《森林法》中把森林視作立體結構的自然資源,將林權定義為以森林、林木和林地為客體的所有權和使用權的統稱。而《物權法》則將森林資源視為一種土地資源,將林權歸入土地承包經營權范圍之內。

浙江“七山二水一分田”的自然資源比例,造就了除海洋公園、濕地公園和少部分自然保護區,絕大部分自然保護地與林農經營的林地息息相關。林業上按照主導功能不同將林地分為公益林和商品林,現今涉林自然保護地內林地類型以公益林為主,但仍存在少部分商品林。集體林權制度改革中通過勘界確權,落實了各界關心的林權證,促進了“山定權、樹定根、人定心”。推動自然保護地內林地確權登記,是解決各涉林自然保護地存在的林地權屬遺留問題的關鍵,也是明確各類自然資源資產產權主體的重點和難點。林權糾紛是自然保護地集體林地流轉時的主要障礙。

林權證是權利人持有的確認森林、林木和林地所有權或使用權的法律憑證。通過調研發現,目前林權建設主要存在以下兩大弊端:第一,大部分林權證尚未像土地證等實現地理信息化,隨著時間的推移,林內林權界樁被林草覆蓋,封山育林后林農也不經營自己的山林。這些都導致了林農間林權界限不明、產權不明晰,由此引起林農承包的山林面積與林權證面積誤差較大。第二,隨著城市化的發展,浙江省大量偏遠地區的林農外出打工,將絕大部分承包的林地流轉給其他人經營,林地承包主體和林地經營主體分離現象越來越明顯,林業生產者構成發生了變化。伴隨著所有權、承包權和經營權三權分離機制的推廣和實踐,各級政府鼓勵林農通過合資、合作方式進行林地流轉。林農承包了集體的山林之后,通過轉包、合作、拍賣、互換、租賃、入股等進行林地流轉,通過林地流轉取得林地經營權的經營主體,無法通過林權變更登記辦理,對流轉取得的林地真實經營權也無法保障。

三、保障自然保護地內林農利益的對策

(一)加強林權建設,保障林農權益

1.參照不動產登記工作標準,細化林地確權工作。隨著不動產登記制度全面實施,林權類不動產登記隨之鋪開,而權屬認定職責不明、登記程序煩瑣復雜、登記公告期限漫長等問題也隨之顯露。為依法開展林權類不動產統一登記,加強林權類不動產登記有序銜接,依據《浙江省國土資源廳辦公室關于印發2018年法治建設、土地管理、執法監察、網絡和信息化重點工作的通知》(浙土資辦〔2018〕11號)要求,有序開展林權存量登記數據整合,建立林權不動產登記數據庫,建立各個縣市林權地理信息系統。以現有林權數據作為本底數據,對集體林地所有權地塊的權屬進行調查確認,勾繪地塊邊界,簽訂邊界協議。建立集體林地所有權地塊、農戶自留山和責任山地塊、責任山承包合同、林權登記申請表的電子檔案。對“林業三定”未建檔的農戶分山清冊、完善主體改革資料和林權變更登記資料進行掃描建檔。將林權屬性數據與地圖數據進行關聯配對,實現集體林地所有權地塊的證圖對查。

2.推進《林地經營權流轉證》發放,保障經營權。浙江省林權流轉試點工作對流轉取得的林地經營權進行確權頒證,將承包權和經營權分離,形成“集體擁有所有權、農戶享有承包權、經營主體行使經營權”三權分置的基本格局。通過實行林地經營權流轉證制度,在保護林農(或原林權權利人)切身利益不受損害的同時,賦予林地實際經營者相關權益。這有利于理清承包權和經營權權利人主體,減少自然保護地開發建設過程中林地征用以及公益林補償款發放主體糾紛。

(二)以租代征,保障林農長久利益

自然保護地內林地的流轉并不改變林地所有權關系,而是通過征用、租賃和抵押等方式來實現國家與村民經濟合作社或生產組集體林地使用權的轉變。如若采用一刀切的征用模式,將會增加地方政府的財政壓力,而且大面積集中征收過程中也極易產生林權糾紛,不利于社會的長治久安。

以浙江古田山國家級自然保護區為例,2007年前后,古田山自然保護區先后把核心區和緩沖區內集體山林列入了集體林租賃范圍,此舉初步形成了“保護區租賃經營集體林、自留山全額補償到戶、統管山分利不分林”的自然保護區集體林林權改革模式。古田山成功剝離了林地使用權和林地管理權的行使主體,明確了產權關系,為保護區統一管理奠定了基礎。在保護生態的同時,也統籌兼顧了各方利益,充分保障了保護區內林農的切身利益。

筆者建議,在自然保護地建設工作中因地制宜確定林地流轉形式。如對動植物瀕危生境,且保護范圍內流轉林地的貨幣需求在各級政府財政承受能力范圍之內,保護瀕危物種的社會效益將會遠超經濟效益。除貨幣安置外,還可進行包括就業、培訓、教育等政策補償,變“輸血式”安置補償為“造血式”安置幫扶。

(三)開展自然保護地內林地分類補償

自然保護地內核心區和生態保育區等生態敏感區內公益林嚴禁一切開發利用,為了保障林農的利益,可開展分類補償制度,這部分區域的公益林補償額度要高于生態較敏感區域。

在嚴格按照《國家級公益林管理辦法》的基礎上,對自然保護地內生態較敏感應落實自然保護地內公益林實行分級管理,在確保公益林生態效益穩步增長的前提下,允許從事非木質資源開發和利用,鼓勵發展林下經濟,提高生態較敏感區域林農的經濟收益。

參考文獻:

[1]韋曉娟,劉國維.廣西國家級自然保護地體系建設問題與策略分析[J].林業調查規劃,2015,40(03):51-56.

[2]唐釗.集體公益林林農養護收益研究[J].理論月刊,2018(9):151-155.

[3]趙國華.福建省深化集體林權制度改革的對策研究[J].林業資源管理,2018(2):15-19.

[4]徐秀英.浙江省深化集體林權制度改革實踐與對策研究[J].林業經濟,2018,40(08):30-35.

[5]我國國家公園的法律問題研究[D].湖南大學,2018.

[6]方言,吳靜.中國國家公園的土地權屬與人地關系研究[J].旅游科學,2017,31(03):14-23.

[7]吳靜.國家公園體制改革的國際鏡鑒與現實操作[J].改革,2017(11):70-78.

[8]任伯平.探索開展“三權分離”完善林權流轉體系——重慶市永川區開展集體林業綜合改革試驗示范紀實[J].林業經濟,2016(1).

(作者單位:浙江農林大學文法學院)