槲皮素對腸道菌群的調節作用研究

陳櫻萌,胡滿江,曾鈺鵬,丁藝新,丁靜華,李瑤璐,陳驍熠,蘇立杰

(廣州醫科大學公共衛生學院,廣東廣州511436)

腸道菌群是生活在人體腸道內細菌的統稱[1],種類、數量眾多,對機體健康發揮著極其重要的作用。腸道菌群協助機體抵御致病菌侵襲,參與消化吸收以及免疫調節等[2-3]。正常人的腸道菌群相對穩定,但是多種因素諸如飲食習慣改變、疾病和藥物使用、環境等均會導致腸道菌群失調[4]。腸道菌群失調不僅僅是腸道生物屏障損傷,也與腸道化學屏障、免疫屏障和機械屏障相關聯[5-6],可能導致消化系統病變、循環系統疾病及內分泌疾病等。調節腸道菌群可有效緩解其臨床癥狀。

目前,治療菌群失調主要采用微生態制劑[7],如雙歧桿菌、乳酸桿菌等活菌制劑,但活菌使用存在一定局限,而天然活性物質因其環保、高效、對機體損傷小的特點越來越受到重視。研究表明天然活性產物能夠有效地調節胃腸道菌群失調狀態,其有效成分可以對腸道菌群的種類和數量產生影響,也可以對腸道菌群定位產生影響。楊帆等[8]研究發現,菜籽多糖對小鼠腸道雙歧桿菌和乳桿菌等益生菌有明顯的促進作用,但對大腸桿菌、腸球菌等致病菌有明顯的抑制作用。菊粉干預后,小鼠雙歧桿菌和乳桿菌的相對豐度也是顯著增加的[9]。

槲皮素(quercetin)是天然存在的黃酮類物質,廣泛存在于植物的花、葉和果實中,具有抗氧化[10]、抗炎[11]、抑菌[12]等多種生物活性作用,且長期食用安全性較高。由于其穩定強大的生物活性和廣泛的藥理作用而引起廣泛關注。槲皮素可通過改變細胞的通透性、抑制細菌體內酶活性或抑制核酸的合成等途徑發揮抑菌效果。槲皮素調節腸道菌群失衡狀態,增加擬桿菌和減少變形桿菌,表明其有恢復宿主微生物平衡的能力[13]。魏希穎等[12]研究槲皮素的體外抑菌效果發現槲皮素對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均有抑制作用。而體內研究發現添加一定槲皮素可明顯抑制蛋雞腸道有害菌群大腸桿菌等的生長,提高益生菌雙歧桿菌的數量,增加了腸道的競爭性保護能力[14]。這些方法均是對抑制致病菌的效果進行分析,研究槲皮素對細菌增殖過程的影響較少,對槲皮素與益生菌體外增殖、調節腸道菌群失調功能的研究也未見報道。因此擬動態觀察槲皮素在體內和體外對腸道優勢菌增殖的影響,并為輔助調節腸道菌群食物的研制提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

小鼠(SPF級Balb/c雄性小鼠,7周齡,健康狀況良好):廣東省醫學實驗動物中心;槲皮素、鹽酸林可霉素注射液:西安應化生物科技有限公司;伊紅美藍瓊脂培養基、膽鹽七葉苷瓊脂、雙歧桿菌瓊脂、乳桿菌選擇性培養基:北京陸橋技術有限責任公司;麗珠腸樂膠囊:珠海麗珠醫藥;二甲基亞砜(分析純):天津市大茂化學試劑廠;革蘭氏染色液、蘇木素染液、伊紅染液:杭州微生物試劑有限公司;苯扎溴銨消毒液:南昌華鑫醫藥化工有限公司;無菌厭氧培養袋、厭氧產氣袋、氧氣指示劑:日本三菱化學公司。

營養肉湯培養基:牛肉膏3 g,蛋白胨10 g,NaCl 5 g,L-半胱氨酸 0.3 g,加熱。

槲皮素無菌溶液的制備:精確稱取槲皮素0.00604g,溶于200 μL二甲基亞砜,紫外線常規照射30 min即得到槲皮素無菌溶液。

精確稱取槲皮素200、400、800 mg,各加入生理鹽水20 mL,混勻即得10、20、40 mg/mL槲皮素懸濁液。常溫保存,使用前充分搖勻。

取麗珠腸樂膠囊3粒,加入3 mL生理鹽水,混勻。現配現用。

1.2 儀器與設備

SPX-250B微機生化培養箱:上海悅豐儀器儀表有限公司;MULTISKAN GO全自動酶標儀:賽默飛世爾科技公司;MLS-3750高壓蒸汽滅菌機:日本三洋電機集團;UV-3900紫外可見分光光度計:日本日立集團;XW-80A漩渦混合儀:海門市其林貝爾儀器制造有限公司;DZF-6050真空干燥箱:上海一恒科學儀器有限公司;倒置熒光顯微鏡:日本奧林巴斯;EG1160石蠟包埋機、HI1210攤片機、RM2235石蠟切片機:徠卡(Leica)儀器(德國)有限公司。

1.3 試驗方法

1.3.1 槲皮素影響小鼠腸道菌群體外增殖的實驗方法

1.3.1.1 菌種分離

無菌取小鼠糞便,用無菌水梯度稀釋至10-4后,分別接種于4種選擇培養基上,按照以下條件進行培養。

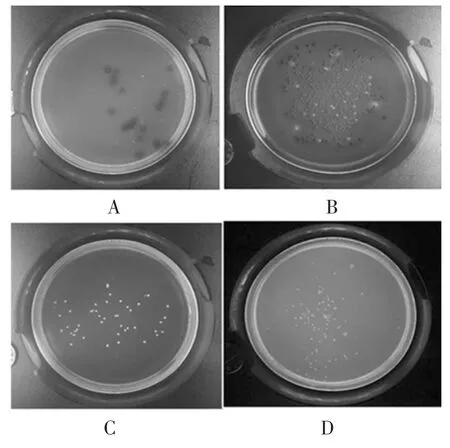

表1 菌種定向分離條件Table 1 Conditions for directional separation of strains

選擇性培養并鑒定,剔除不符合條件的菌落,其余菌落以無菌水沖洗后收集,得到目標菌種。

1.3.1.2 菌種鑒定

參考《伯杰氏系統細菌學手冊》第九版,通過菌落形態和微生物形態學特征進行鑒定。

1.3.1.3 定量菌液濃度

以麥氏比濁管為參照,將菌種以無菌水調整至0.5 MCF,相當于108(CFU/mL),待用。

1.3.1.4 光電比濁法

將0.5 MCF的目標菌種以10%的接種量分別接種于槲皮素濃度為 0、0.005、0.01、0.05、0.1、0.5、1(μmol/mL)的營養肉湯中,各取 200 μL置于 96孔板中,37℃厭氧培養。以空白營養肉湯為對照,600 nm波長下測其吸光度(OD值)。每2 h測定1次,共檢測24 h。

1.3.1.5 微生物的無害化處理

實驗結束后,所有一次性耗材浸泡于稀釋后的苯扎溴銨消毒液(苯扎溴銨與水體積比為1∶14)中10 min以上。其余器材121℃高溫高壓滅菌20 min后取出清洗。

1.3.2 槲皮素影響小鼠腸道菌群體內增殖的實驗方法

1.3.2.1 腸道菌群失調模型的構造與槲皮素干預對小鼠腸道菌群的影響

SPF級Balb/c雄性小鼠80只,6~8周齡,飼養于清潔環境中,自由飲水飲食,每天稱重1次。將小鼠按體重隨機分為空白對照組(K,20只)和模型組(M,60只),模型組每天10:00和17:00各灌胃鹽酸林可霉素0.3 mL,空白組給予等量生理鹽水,共灌胃3天。造模期間觀察各組小鼠的精神狀態、活動情況、外觀等。

保留空白對照組(K,10只),將模型組按照體重隨機分為自然恢復組(N)、陽性對照組(Y)、低劑量組(D)、中劑量組(Z)和高劑量組(G),每組均為10只。陽性對照組每天給予麗珠腸樂溶液0.3 mL,各劑量組每天灌胃相應劑量槲皮素懸濁液(100、200、400 mg/kg BW),空白對照組和自然恢復組每天灌胃生理鹽水。

1.3.2.2 樣品的采集與處理

小鼠糞便的采集與處理:在干預的第1、5、10、15天灌胃前,用無菌棉簽刺激小鼠肛門,促使小鼠排便。采集小鼠新鮮糞便,將糞便快速放入已滅菌EP管中,取出后立刻進行菌群測定。嚴格按照無菌操作規范,將小鼠糞便放入干燥滅菌的5 mL無菌EP管中,加入99倍糞便重量的無菌生理鹽水,然后充分振蕩至糞便分散均勻,制備成10-2糞便稀釋液,備用。

小鼠臟器的采集與處理:干預結束后對小鼠進行斷頸椎處死,剖腹,快速取出小鼠脾臟、盲腸和結腸組織。脾臟、盲腸組織稱重紀錄。每組取3只小鼠結腸組織保存于4%多聚甲醛中,其余結腸組織和所有盲腸迅速用液氮急凍,-80℃凍存。

1.3.2.3 菌群測定

培養基的配方及制備參照培養基說明書。

1.3.2.4 適宜接種濃度測定

無菌環境下吸取無菌取10-2糞便稀釋液0.5 mL,加入無菌生理鹽水4.5 mL充分吹打均勻,即得到10-3糞便稀釋液。以此方法依次得到10-4、10-5、10-6濃度。取 10-3、10-4、10-5、10-6濃度糞便稀釋液,分別吸取 10 μL和20 μL,均勻涂布于選擇培養基上,參考《保健食品檢驗與評價技術規范(2003版)》要求培養后統計其菌落總數。每個樣品設3個平行樣。

1.3.2.5 樣本的接種、培養及鑒定

使用涂布法,選擇相應樣本的稀釋液10 μL分別接種于4種菌群的相應的選擇培養基上,涂布均勻。乳桿菌、雙歧桿菌的培養皿立即裝入有厭氧產氣袋的厭氧培養袋中。每個樣品做3個平行樣。培養條件及培養基上各細菌的鑒定方法見表2。

表2 菌種培養及鑒定方法Table 2 Strain culture and identification method

1)菌落的鑒定

培養后,挑取培養基上菌落,根據菌落形態、革蘭氏染色鏡檢確定目的菌。腸桿菌為革蘭氏陰性菌,無芽孢,一般為中等大小的桿菌,端圓,形狀長短不一;腸球菌為革蘭氏陽性球菌,形態類似鏈球菌,為單個、成雙或短鏈狀排列的卵圓形;乳酸桿菌為革蘭氏陽性菌,多數菌體稍大,直或微彎,成雙或短鏈排列;雙岐桿菌為革蘭氏陽性菌,無芽孢,菌體長短及形態不一,多有分叉,常形成Y或V型排列。

2)菌落計數

培養結束后,使用菌落計數儀觀察并計數各目的菌的菌落數。根據平板上的活菌計數和稀釋度,按活菌計數公式計數,結果以每克糞便或盲腸內容物濕重中菌落形成單位的對數值表(log10CFU/g):每克糞便或結腸內容物中菌落數=log10(菌落數×稀釋倍數×每次稀釋取樣毫升數)/(接種用樣品毫升數×樣品克數)。

1.3.2.6 小鼠結腸組織病理切片制作

1)石蠟切片的制備:殺取小鼠后,快速取出小鼠結腸,于冷的生理鹽水中漂洗后按如下操作進行:固定、脫水、透明、浸蠟包埋、修塊、切片、攤片、烤片及保存。

2)蘇木素-伊紅染色:參考常規方法操作。

1.3.2.7 結果判定

依據《保健食品檢驗與評價技術規范(2003版)》規定,干預后干預組與對照組比較符合以下任一項,差異有顯著性即可以判定該受試樣品具有調節腸道菌群的作用。

1)糞便中雙歧桿菌和/或乳桿菌明顯增加,腸桿菌、腸球菌無明顯變化。

2)糞便中雙歧桿菌和/或乳桿菌明顯增加,腸桿菌和/或腸球菌明顯增加,但增加的幅度低于雙歧桿菌/乳桿菌增加的幅度。

2 結果

2.1 菌種分離結果

小鼠糞便稀釋后接種在選擇培養基上,經培養后,各個平板上菌落分散生長,無重疊黏連,數量充足。

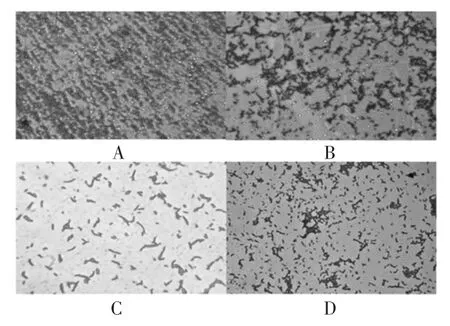

2.2 菌種鑒定結果

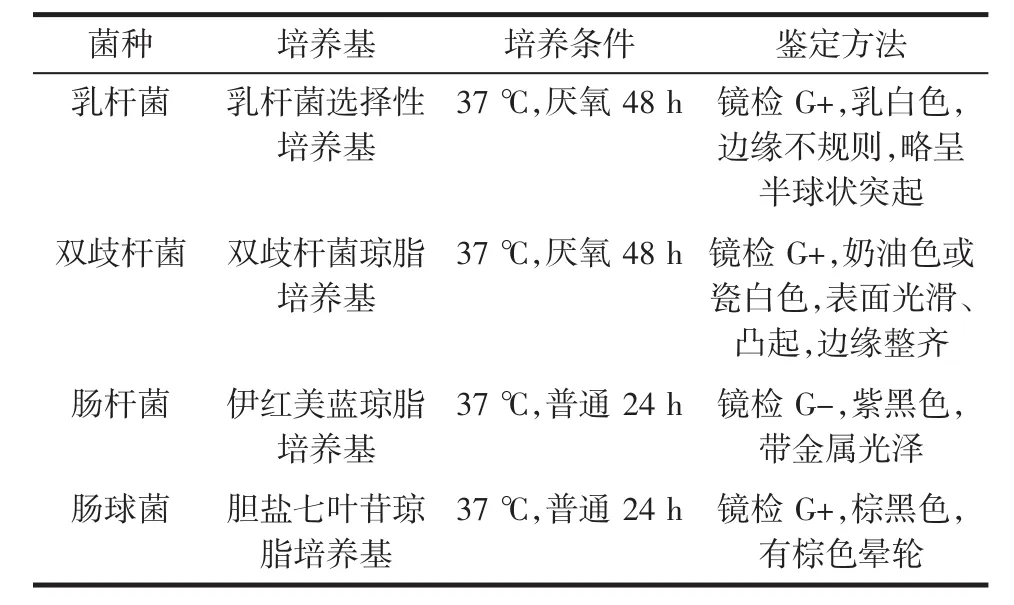

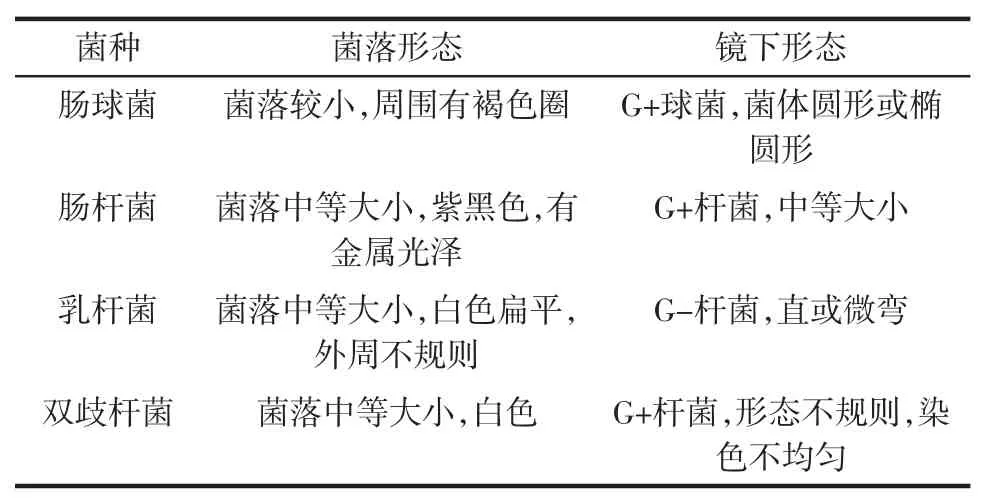

依據《伯杰氏系統細菌學手冊》第九版對腸球菌、腸桿菌、雙歧桿菌和乳桿菌的描述,對分離所得菌種菌落形態和鏡下形態進行觀測,結果如表3、圖1、圖2所示。

表3 菌種鑒定結果Table 3 Results of strain identification

圖1 菌種菌落形態Fig.1 Colony morphology of species

圖2 革蘭氏染色結果及鏡下形態Fig.2 Gram staining results and microscopic morphology

本試驗分離所得菌種符合《伯杰氏系統細菌學手冊》第九版對腸球菌、腸桿菌、雙歧桿菌和乳桿菌的描述,可用于后續試驗。

2.3 濁度檢測波長選擇

比濁法檢測用到的檢測波長多為600 nm,也有實驗選用420 nm作為檢測波長。兩種波長檢測原理相同,均通過測定光透過率檢測菌體數目。在420 nm處測量時,培養基中色素等成分可能會影響檢測準確性,因此選擇600 nm作為檢測波長。

2.4 槲皮素對腸道菌群體外增殖的影響

連續測定不同菌群在 0、0.01、0.05、0.1、0.5、1 μmol/mL濃度槲皮素作用下24 h內OD600的變化,制成24 h生長曲線,動態評價槲皮素對致病菌和益生菌菌群體外增殖的影響。

2.4.1 不同濃度槲皮素對致病菌體外增殖影響

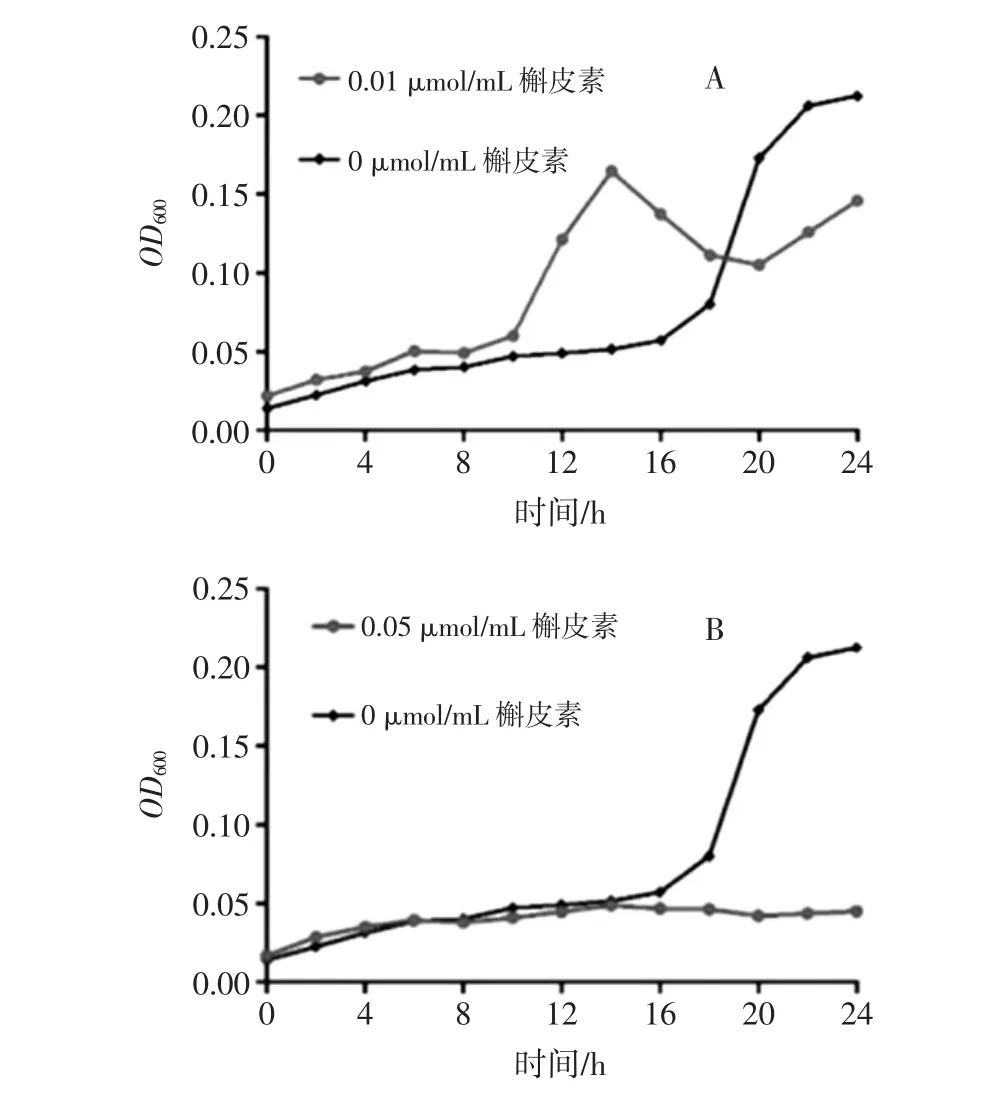

不同濃度槲皮素對腸球菌體外增殖的影響見圖3。

圖3 不同濃度槲皮素對腸球菌體外增殖的影響Fig.3 Effects of different concentrations of quercetin on the proliferation of enterococcus in vitro

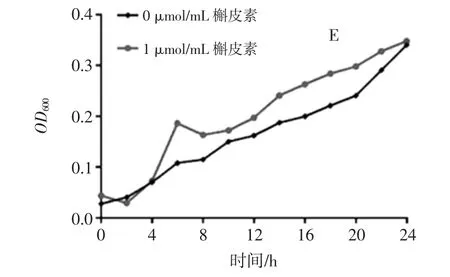

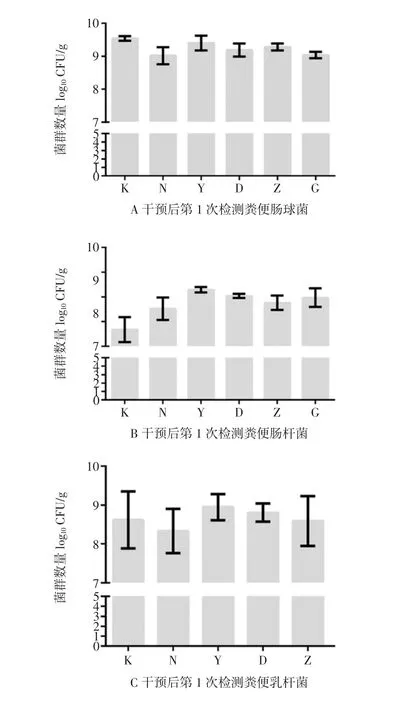

如圖3所示,黑色折線代表空白組腸球菌的體外增殖情況,紅色折線代表槲皮素干預下腸球菌的體外增殖情況。0.01 μmol/mL槲皮素(圖3A)在10 h左右雖然促進了腸球菌的增殖,但是在14 h左右后其生長曲線明顯呈下降趨勢,18 h后腸球菌的增殖程度明顯低于空白組。0.05、0.1、0.5、1 μmol/mL 槲皮素干預組(圖3B、C、D、E)腸球菌生長曲線基本水平,隨時間只有小幅度增長。經培養,所有干預組腸球菌生長曲線均明顯低于空白組腸球菌,表明所有濃度的槲皮素均對腸球菌的增殖表現出較強的抑制作用。不同濃度槲皮素對腸桿菌體外增殖的影響見圖4。

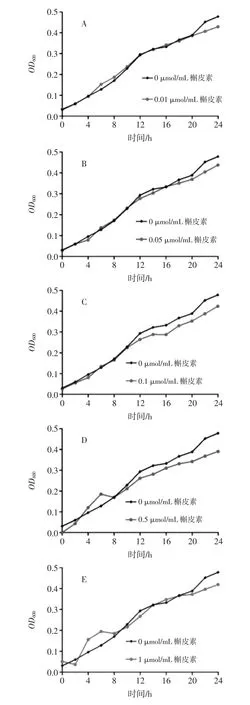

圖4 不同濃度槲皮素對腸桿菌體外增殖的影響Fig.4 Effects of different concentrations of quercetin on the proliferation of e.coli in vitro

如圖4所示,黑色折線代表空白組腸桿菌的體外增殖情況,紅色折線代表槲皮素干預下腸桿菌的體外增殖情況。24 h內各個干預組腸桿菌的生長曲線與空白組趨勢基本一致,各個干預組腸桿菌的生長曲線多數在空白組之下,24 h時所有干預組的腸桿菌OD600均小于空白組,槲皮素對腸桿菌的增殖抑制效果雖并不明顯,但也未表現出扶植作用。

2.4.2 不同濃度槲皮素對益生菌體外增殖影響

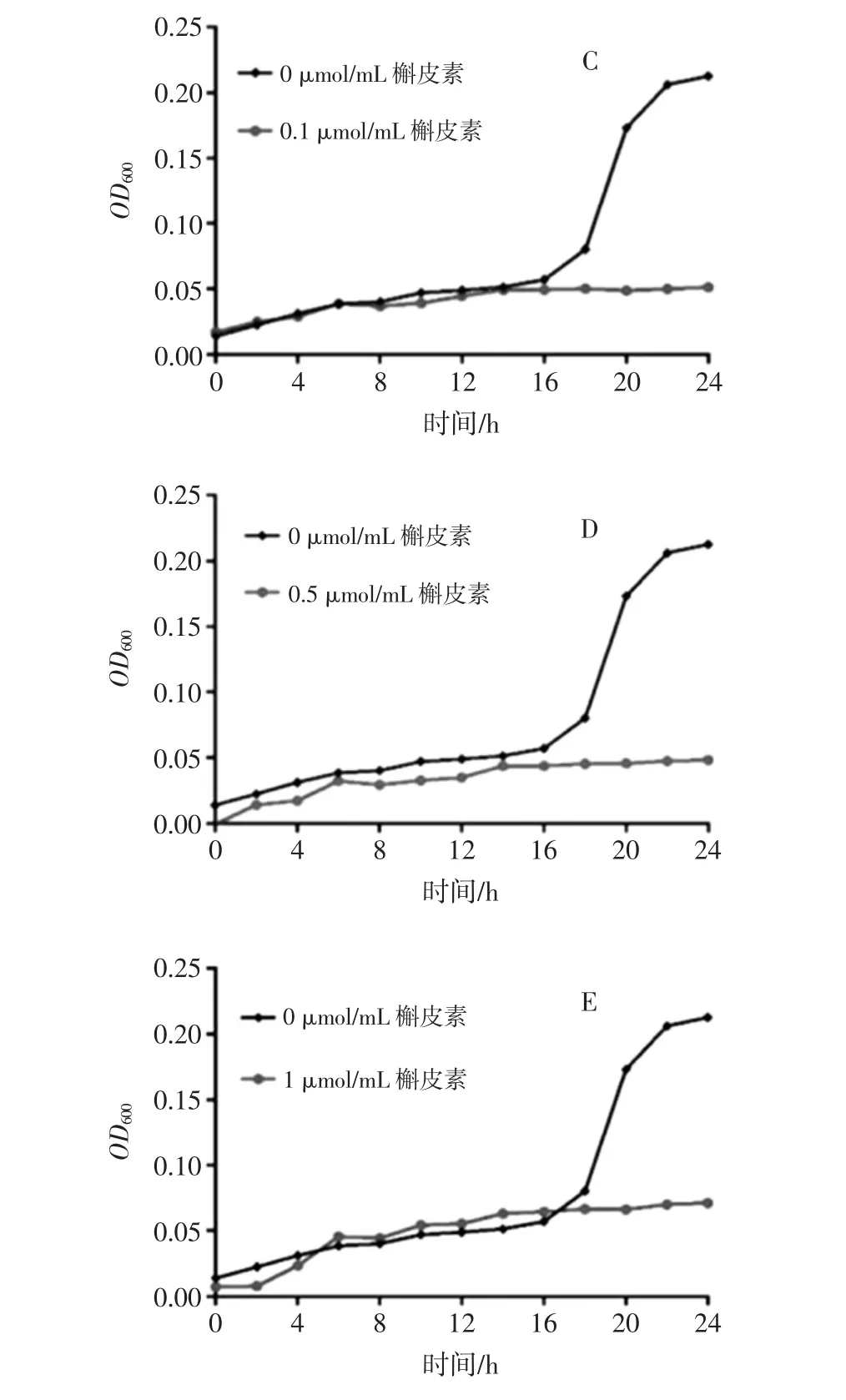

不同濃度槲皮素對雙歧桿菌體外增殖的影響見圖5。

圖5 不同濃度槲皮素對雙歧桿菌體外增殖的影響Fig.5 Effects of different concentrations of quercetin on the proliferation of bifidobacteria in vitro

如圖5所示,黑色折線代表空白組雙歧桿菌的體外增殖情況,紅色折線代表槲皮素干預下雙歧桿菌的體外增殖情況。24 h內各個干預組雙歧桿菌的生長曲線與空白組趨勢基本一致,各個干預組雙歧桿菌的生長曲線多數在空白組之上,24 h時所有干預組的雙歧桿菌OD600基本都小于空白組,槲皮素對雙歧桿菌并無抑制效果,但也未表現出較明顯的扶植作用。不同濃度槲皮素對乳桿菌體外增殖的影響見圖6。

圖6 不同濃度槲皮素對乳桿菌體外增殖的影響Fig.6 Effects of different concentrations of quercetin on the proliferation of lactobacillus in vitro

如圖6所示,黑色折線代表空白組乳桿菌的體外增殖情況,紅色折線代表槲皮素干預下乳桿菌的體外增殖情況。0.01、0.05、0.1 μmol/mL 濃度槲皮素組(圖6A、B、C)乳桿菌的生長曲線明顯高于空白組乳桿菌生長曲線,其中0.01 μmol/mL濃度槲皮素(圖6A)在8 h~12 h可加速乳桿菌的增殖,0.05 μmol/mL濃度槲皮素(圖6B)在15 h~24 h可加速乳桿菌的增殖,但對其最終總濃度并未產生明顯影響,0.1 μmol/mL濃度槲皮素(圖6C)不僅在15 h后加速乳桿菌的增殖,還明顯提高了乳桿菌的最終濃度,表現出較強的扶植作用;而 0.5、1 μmol/mL 濃度槲皮素(圖 6D、E)則對乳桿菌表現為較強的抑制作用。

槲皮素滲入細菌內會降低細胞液pH值殺滅細菌[15]。乳桿菌具有較強的耐酸性,因此一定濃度范圍內槲皮素干預下,槲皮素無法抑制乳桿菌增殖,但是乳桿菌增殖被扶植的原因仍需進一步探索。過高濃度的槲皮素依然會抑制其體外增殖,可能與槲皮素破壞細胞壁的能力有關。

2.5 接種濃度的測定結果

選擇在培養基上出現50 CFU~300 CFU菌落的稀釋度為接種稀釋度。最后確定乳桿菌、雙歧桿菌、腸桿菌接種稀釋度為10-5,腸球菌接種稀釋度為10-4,接種量為10 μL時,觀察效果最佳。

2.6 菌群失調小鼠模型造模效果評價

2.6.1 造模后小鼠一般情況

造模3 d后,空白組小鼠(生理鹽水灌胃)精神狀態好,活動正常,毛發光潔整齊,外觀及排便情況無異常;模型組小鼠(鹽酸林可霉素灌胃)精神狀態較差,活動量減少且活動緩慢,毛發黏結成束且缺少光澤,活動時背部皮膚輕易可見,小鼠有腹瀉癥狀,糞便較稀不易成型,肛門附近有較多糞便殘留。

2.6.2 造模后腸道菌群測定

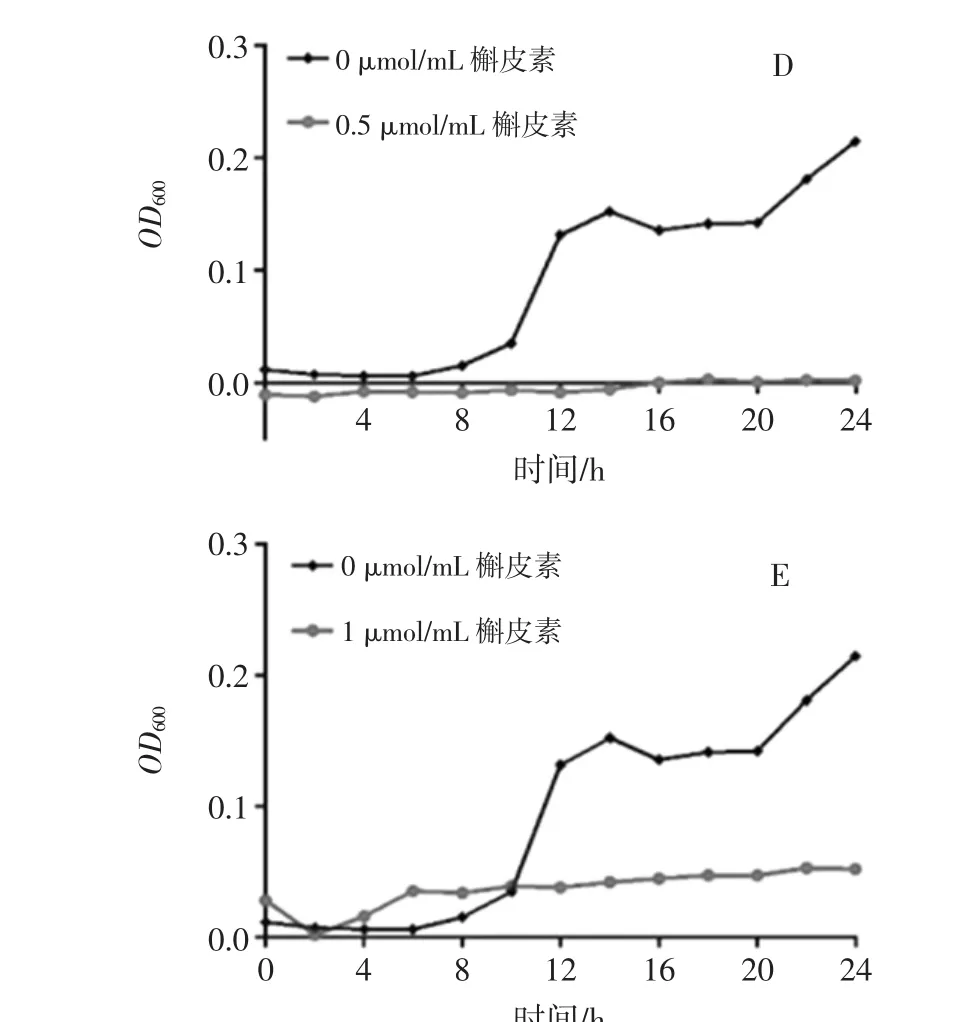

醫學上用B/E值(雙歧桿菌/腸桿菌)來評估腸道菌群的情況,如果B/E比值大于1則說明腸道菌群處于平衡狀態,如果B/E比值小于1則說明腸道菌群處于失衡狀態,比值越小說明菌群失衡越嚴重。如表4所示,造模后空白組小鼠B/E值為1.15,腸道菌群平衡,而模型組小鼠B/E值為0.99,說明鹽酸林可霉素灌胃導致了小鼠B/E值下降,造成了小鼠腸道菌群失衡。

表4 造模后腸桿菌與雙歧桿菌數量Table 4 Enterobacteriaceae and bifidobacteria after model establishment

2.6.3 造模后小鼠臟器比變化

解剖后可見,空白組小鼠消化道顏色呈粉紅色,具有較好的彈性;模型組與空白組對比發現,小鼠消化道顏色蒼白,腸壁組織變薄易斷,盲腸腫大明顯,造模后小鼠盲腸臟器比顯著大于空白對照組(P<0.05)(如圖7)。

圖7 造模后小鼠盲腸臟器比Fig.7 Cecum organ ratio in mice after model establishment

2.6.4 菌群失調小鼠模型造模后病理切片結果

觀察造模后小鼠結腸組織蘇木素-伊紅染色結果見圖8。

圖8 造模后小鼠腸道蘇木素-伊紅染色(×100)Fig.8 Intestinal hematoxylin-eosin staining in mice after model establishment

鹽酸林可霉素造模3 d后,空白組小鼠結腸組織腺體大小正常,結腸上皮完整,細胞緊密。模型組小鼠結腸絨毛減少,腺體變少且萎縮,結腸上皮受損,細胞連接有間斷。

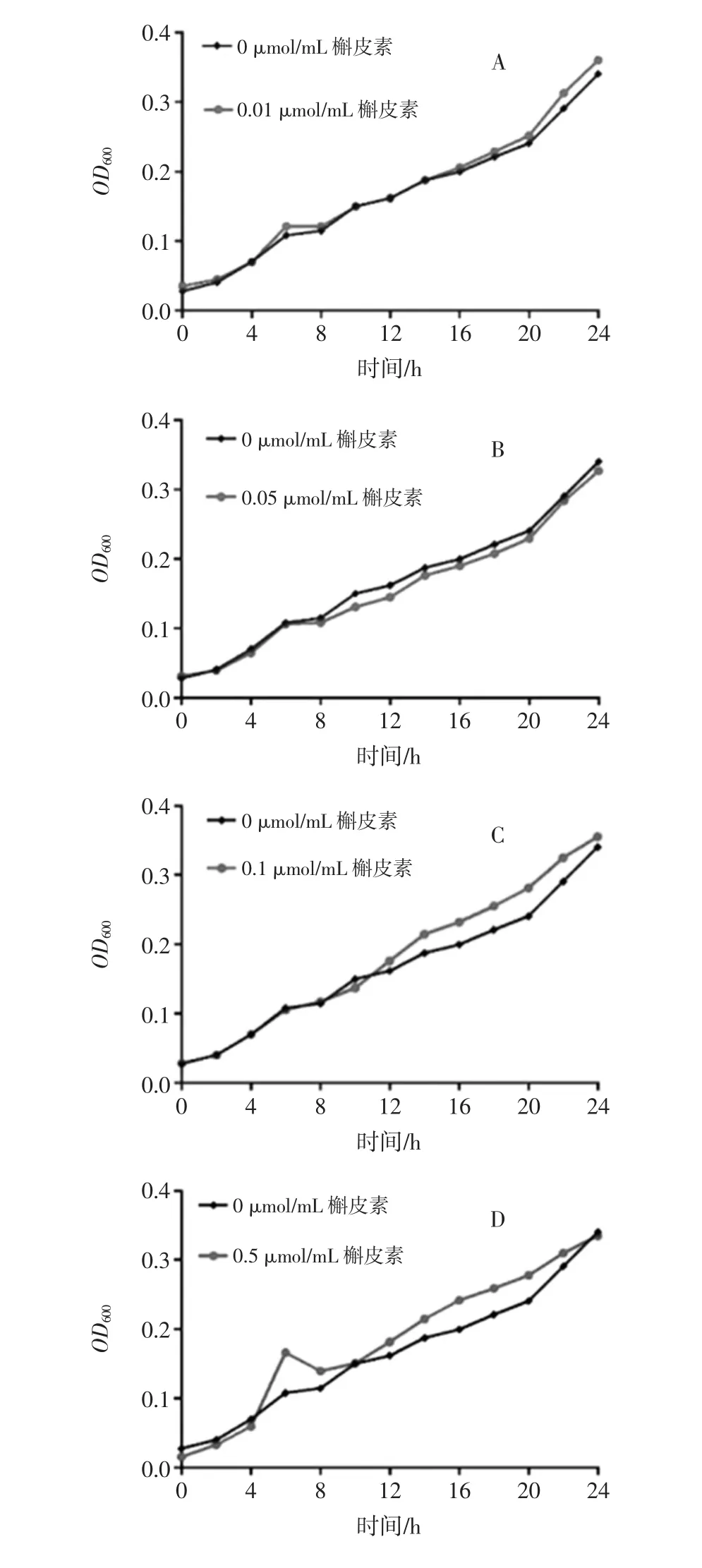

2.7 槲皮素干預對小鼠糞便中菌群的影響

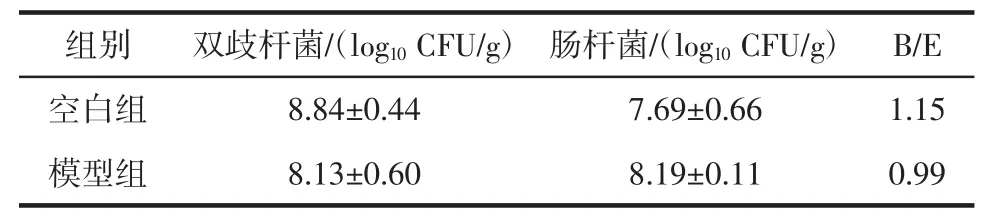

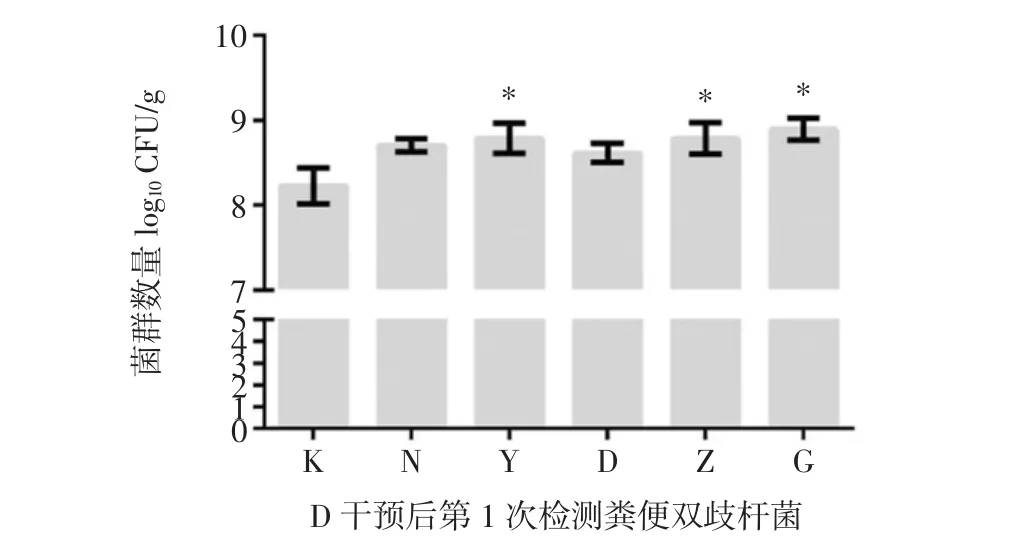

槲皮素干預后第1次檢測小鼠腸道菌群情況見圖9。

圖9 槲皮素干預后第1次檢測小鼠腸道菌群情況Fig.9 Detection of intestinal flora in mice for the first time after quercetin intervention

干預后第5天時第1次檢測菌群情況。與空白組相比,所有組別小鼠糞便中腸球菌、腸桿菌數目都有所增加(圖9A、B)但結果無統計學差異(P>0.05)。與空白組相比,所有組別小鼠糞便中雙歧桿菌的數目都有所增加(圖9C),且陽性對照組、中劑量組和高劑量組均有統計學差異(P<0.05)。與空白組相比,陽性對照組、低劑量組和高劑量組小鼠糞便乳桿菌數目增多,自然恢復組和中劑量組小鼠糞便乳桿菌數目減少(圖9D),但變化無統計學差異(P>0.05)。根據《保健食品檢驗與評價技術規范(2003版)》規定可判斷:干預后第5天時,陽性對照組、槲皮素干預中劑量組和高劑量組即表現出調節腸道菌群能力。槲皮素干預后第2次檢測小鼠腸道菌群情況見圖10。

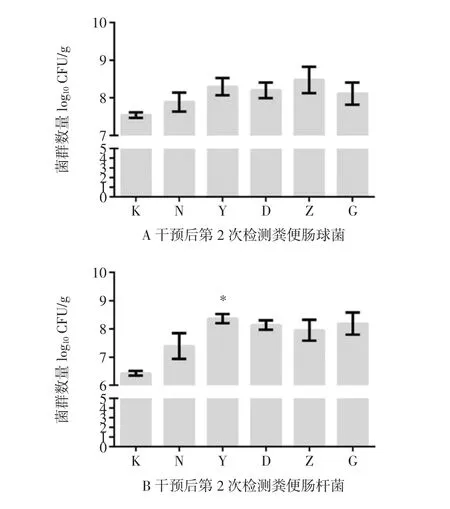

圖10 槲皮素干預后第2次檢測小鼠腸道菌群情況Fig.10 Detection of intestinal flora in mice for the second time after quercetin intervention

干預后第10天時,第二次檢測菌群情況。與空白組相比,所有組別小鼠糞便中腸球菌、腸桿菌數目都有所增加(圖10A、B),只有陽性對照組小鼠糞便中腸桿菌增加有統計學差異(P<0.05)。與空白組相比,所有組別小鼠糞便中雙歧桿菌的數目都有所增加(圖10C),所有結果均無統計學差異(P>0.05)。與空白組相比,所有組別小鼠糞便雙歧桿菌數目均下降(圖10D),陽性對照組雙歧桿菌數目下降有統計學差異(P<0.05)。因此,干預后第10天各槲皮素干預組小鼠的腸道菌群與空白對照組和自然恢復組無統計學差異,但是所有組別小鼠的條件致病菌(腸球菌和腸桿菌)數量均比空白對照組有明顯升高,而各組間雙歧桿菌數目變化不明顯,乳桿菌數目反而下降。

槲皮素干預后第10天時,自然恢復組菌群與空白組即無顯著差異,說明鹽酸林可霉素灌胃對腸球菌、腸桿菌、雙歧桿菌和乳桿菌造成的菌群失調是可以自然恢復的,但腸道菌群種類眾多,并不能確定鹽酸林可霉素是否影響腸道菌群的物種豐度及其多樣性,以及物種豐度和多樣性是否可以自然恢復到菌群失調前水平,需進一步通過16s rDNA測序進行探索。槲皮素干預后第3次檢測小鼠腸道菌群情況見圖11。

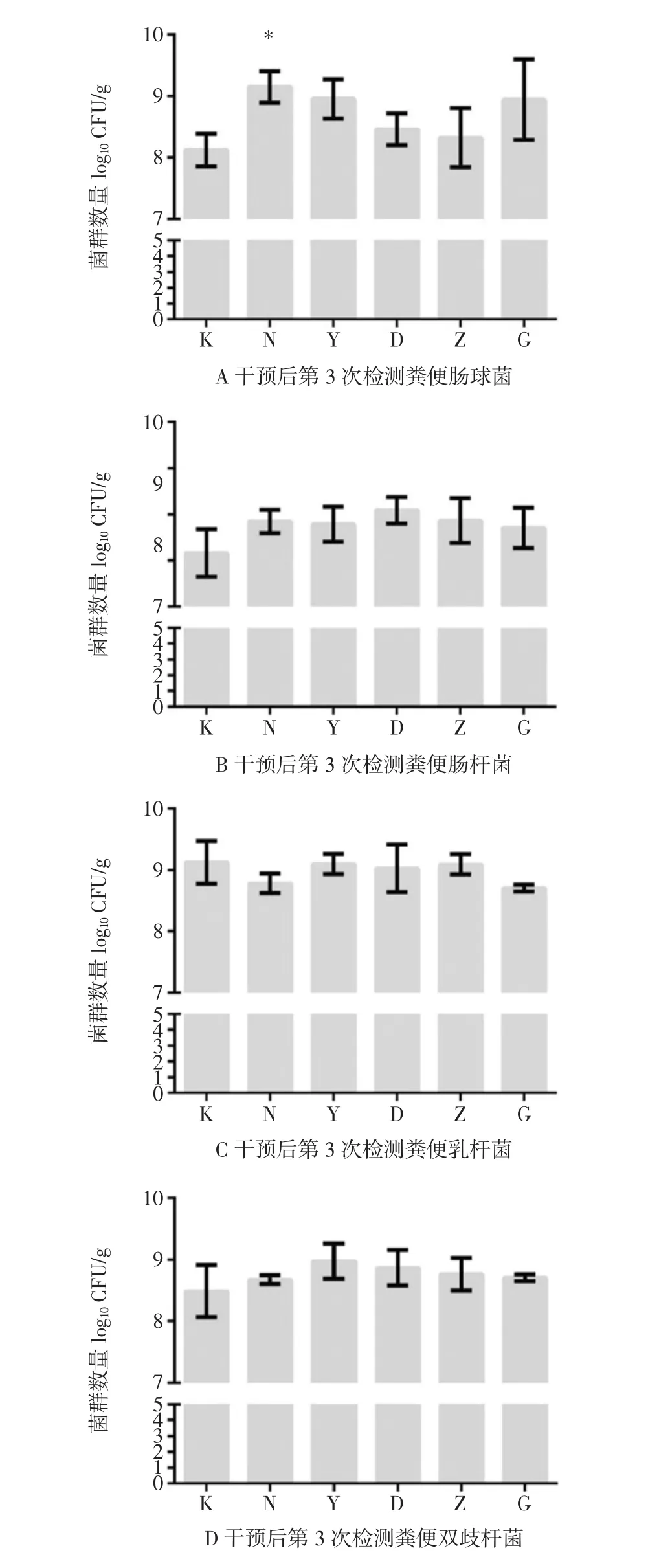

圖11 槲皮素干預后第3次檢測小鼠腸道菌群情況Fig.11 Detection of intestinal flora in mice for the third time after quercetin intervention

干預后第15天時,第3次檢測菌群情況。與空白組相比,所有組別小鼠糞便中腸球菌數目都有所增加(圖11A),但只有自然恢復組的升高具有統計學差異(P<0.05)。與空白組相比,所有組別小鼠糞便腸桿菌和雙歧桿菌的數目都有所增加(圖11B、C),但結果均無統計學差異(P>0.05)。與空白組相比,其余所有組別小鼠糞便乳桿菌數目均減少(圖11D),但變化無統計學差異(P>0.05)。

3 結論

槲皮素在自然界中存在廣泛,成本低廉且易于保藏及加工。對槲皮素調節腸道菌群效果進行評價,發現在一定濃度范圍內槲皮素對乳桿菌體外增殖有明顯扶植作用,超過范圍時對乳桿菌增殖強烈抑制;槲皮素對腸球菌體外增殖均表現為強烈的抑制作用,對腸桿菌和雙歧桿菌體外增殖無明顯的抑制作用但也不表現出扶植作用。200 mg/kg BW和400 mg/kg BW槲皮素可增加小鼠腸道內雙歧桿菌數量。以上結果說明,槲皮素可調節腸道菌群失調狀態。