辣木葉醇提物不同極性部位抑菌活性研究

王麗虹,劉陽,*,姜圓圓,劉梟,張志豪

(1.武昌理工學院生命科學學院,生物多肽糖尿病藥物湖北省協同創新中心,湖北省生物多肽糖尿病藥物工程技術研究中心,湖北武漢430223;2.武漢工程大學環境生態與生物工程學院,湖北武漢430073)

為了延長產品的有效期,食品、化妝品、醫藥等行業都會添加一定量的防腐劑,目前市場上使用的防腐劑大多數是人工合成。有研究發現,一些合成防腐劑有誘癌性[1]和致畸性[2],同時有害微生物的泛濫還會引起人類產生各種疾病,對人類健康構成巨大威脅[3]。有研究顯示天然植物中所含的黃酮類物質具有抗菌功能[4],因此科研工作者致力于從天然植物中尋找既安全又有效的天然防腐劑。

辣木(Moringa oleifera Lam)又名鼓槌樹、洋椿樹,屬于辣木科(Moringaceae)辣木屬(Moringa Adans)多年生深根性落葉喬木[5],為藥食兩用植物。現已有研究報道[6-8]辣木葉提取物對大腸埃希菌(Escherichia coli)、銅綠假單胞菌(Pseudomonas aeruginosa)、金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)和產氣腸桿菌(Enterobacter aerogenes)這4種供試菌具有均抗菌活性,且最小抑制濃度(minimum inhibitory concentration,MIC)值都在2.0 mg/mL~4.0 mg/mL之間,研究還發現抗菌活性與其含有的單寧、黃酮類化合物、酚類化合物有關,辣木葉中含有的辣木素能夠分解成兩個異硫氰酸芐酯分子,而這種物質被證明是有抗菌活性的,因而辣木葉具有開發為天然防腐劑的潛力。樹脂天青是一種細胞繁殖與毒性定量檢測的常用試劑,因活細胞中含有多種還原酶(如乳酸脫氫酶),可將樹脂天青由藍色還原成粉紅色,而死細胞因沒有代謝能力,不能將樹脂天青還原而繼續保持藍色[9]。因此,樹脂天青可用來檢測有無活細菌,根據其顏色變化來判斷藥物的MIC。本文擬采用樹脂天青法,測定辣木葉醇提物不同極性部位的MIC,進而測定各極性部位對供試菌的最小殺菌濃度(minimum bactericidal concentration,MBC),以篩選其抗菌活性較強的極性部位,為進一步開發辣木葉資源提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 材料試劑與儀器

1.1.1 材料與試劑

辣木葉:產地云南保山,云南大藥山商貿有限公司提供;鮑曼不動桿菌(Acinetobacter baumannii)、銅綠假單胞菌(Pseudomonas aeruginosa)、大腸埃希氏菌(Escherichia coli)、肺炎克雷伯菌(Klebsiella pneumoniae)、金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)、糞腸球菌(Enterococcus faecalis)、蘇云金桿菌(Bacillus thuringiensis)、枯草芽孢桿菌(Bacillus subtilis):武昌理工學院生命科學學院細胞室提供;96孔板:美國康寧公司;90 mm一次性無菌培養皿:海門市卡邁勒實驗器材經營部;接種棒:姜堰區康達實驗器材廠;纖維素酶(酶活力:10萬 U/g)/果膠酶(酶活力:5萬 U/g):寧夏和氏璧生物技術有限公司;蘆丁標準品(純度≥98%):上海源葉生物科技有限公司;樹脂天青:上海阿拉丁生化科技有限公司;鏈霉素:合肥新恩源生物技術有限公司。其他試劑均為國產分析純。試驗用水為超純水。

1.1.2 主要儀器

紫外分光光度計(UV-1800):日本島津公司;電子分析天平(BS 224S):賽多利斯科學儀器北京有限公司;旋轉蒸發儀(SY-500):上海亞榮生化儀器廠;高壓滅菌鍋(BMX-30R):上海博迅實業有限公司醫療設備廠;生化培養箱(OHG-9073BS-Ⅲ):上海新苗醫療器械制造有限公司;超凈工作臺(ME104E/02):上海尚道儀器制造有限公司;超純水儀(UPT-11-10T):成都超純科技有限公司。

1.2 方法

1.2.1 辣木葉不同極性部位的制備

稱取干燥辣木葉粉,按照最佳工藝路線:1 g辣木葉粉對應纖維素酶20 mg、果膠酶40 mg,加入濃度為88%的乙醇,料液比為 1∶22(g/mL),超聲 45 min后置于60℃的水浴鍋酶解25 min提取辣木葉總黃酮→總醇提液(M)→依次用石油醚、乙酸乙酯、正丁醇萃取→收集萃取液→旋轉蒸發除去有機溶劑→置60℃烘箱干燥、粉碎,分別制得辣木葉石油醚部位(M1),乙酸乙酯部位(M2),正丁醇部位(M3)和水溶性部位(M4)備用。

1.2.2 總黃酮含量的測定

標準曲線的繪制:參考謝瓊等[10]的方法,配制系列標準溶液后于510 nm處測定吸光度A。以A為縱坐標、蘆丁濃度c(mg/mL)為橫坐標制作標準曲線,建立回歸線方程。

樣品總黃酮含量測定:精密稱取適量樣品,依照繪制標準曲線相同的方法配制供試液、測定A值,并代入回歸方程計算各極性部位中總黃酮含量。每個樣品測定3次,取平均值。

1.2.3 抗菌活性的測定

采用樹脂天青法檢測辣木葉各極性部位對A.baumannii、P.aeruginosa、E.coli、K.pneumoniae、S.au -reus、E.faecalis、B.thuringiensis、B.subtilis 8 種供試菌的MIC,之后進一步測定不同極性部位對8種供試菌的MBC。

1.2.3.1 菌種的活化及菌懸液的配制

將固體培養基加熱溶化并在培養皿中鋪好,待其凝固分別移取不同菌的菌液100 μL于表面,后用涂布棒使菌液涂布均勻,倒置于37℃恒溫培養箱中24 h后,用無菌接種棒挑取單個菌落于裝有液體培養基的錐形瓶中,于37℃恒溫搖床中繼續培養過夜,轉速為100 r/min[11]。第2天,移取100 μL菌懸液于10 mL滅菌的離心管中,再加900 μL的液體培養基搖勻編號為1,利用十倍稀釋法從1號管中移取100 μL菌懸液,再加900 μL液體培養基編號為2,以此類推,共稀釋10次。最后分別移取1~10號離心管中的菌液100 μL于固體培養基的上,每個濃度平行3組,涂布均勻,繼續培養24 h后觀察菌落生長情況并根據計菌落數判斷編號幾的離心管中菌懸液密度大約為1×108CFU/mL,確定稀釋倍數后配置好各供試菌的菌懸液(1×108CFU/mL),放于4℃冷藏。所有操作均在無菌條件下進行。

1.2.3.2 MIC的測定

采用二倍稀釋法對20 mg/mL的樣品用無菌水進行稀釋[12],外加一個 15 mg/mL 的濃度,分別是:20、15、10、5、2.5、1.25、0.625、0.312 5 mg/mL。使用 96 孔板進行MIC的測定,第1~8列為樣品組,第9列、第10列分別為陽性對照組和陰性對照組,每個樣品設置3個復孔。先在96孔板上每孔加100 μL的液體培養基,樣品孔加50 μL的樣品液,陰性對照組加50 μL的溶劑,陽性對照組加50 μL 0.1 mg/mL鏈霉素,最后每個孔添加 50 μL 的菌液(5×105CFU/mL)[13],在搖床搖勻后置于37℃恒溫培養箱培養24 h。然后每個孔加入40 μL 0.2 mg/mL樹脂天青,置于37℃恒溫搖床培養2 h,樹脂天青由藍色變為粉紅色的孔所對應的濃度就是樣品的MIC。所有操作均在無菌條件下進行。

1.2.3.3 MBC的測定

從1.2.3.3的96孔板藍色的孔中吸取50 μL于固體培養基上,涂布均勻后于37℃恒溫培養箱培養24 h,以培養基表面出現的菌落小于5個的最低濃度判斷為MBC[14]。所有操作均在無菌條件下進行。

2 結果與分析

2.1 樣品含量的測定

2.1.1 標準曲線的建立

按照1.2.2的方法,得到蘆丁標準曲線如圖1所示。

圖1 蘆丁標準曲線Fig.1 Calibration curve of rutin

回歸方程為:A=14.634c-0.0087,其中 R2為0.9998,說明濃度與吸光度的線性關系較好,可用于黃酮含量的測定。

2.1.2 辣木葉醇提物不同極性部位總黃酮含量的測定結果

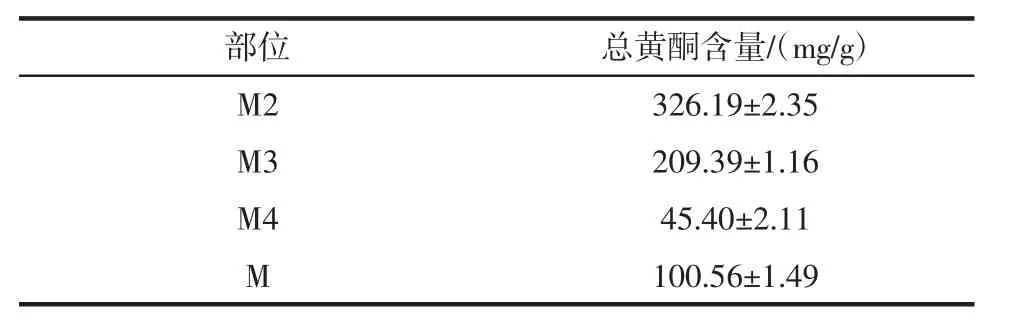

辣木葉醇提物不同極性部位總黃酮含量見表1。

表1 辣木葉醇提物不同極性部位總黃酮含量Table 1 Total flavonoids content in different different polar extracts of alcohol extract of Moringa oleifera leaves

在試驗中,M1加入顯色劑與不加顯色劑的顏色一致,后經檢測在510 nm附近沒有吸收峰。查閱相關文獻得知,黃酮類物質一般不溶于石油醚,且本試驗中得到的石油醚部位為黑色油狀物,其中可能存在著大量的色素和油脂[15],故將石油醚部位略去。

從表1可知,辣木葉醇提物中的總黃酮通過不同極性溶劑萃取得到了初步分離,乙酸乙酯中總黃酮含量最高,水相中最少。從M總黃酮含量100.56 mg/g到M2中的326.19 mg/g,總黃酮含量提高了3倍以上,實現了有效富集,說明本試驗提取物中的黃酮類物質較易溶于乙酸乙酯。

2.2 MIC的測定結果

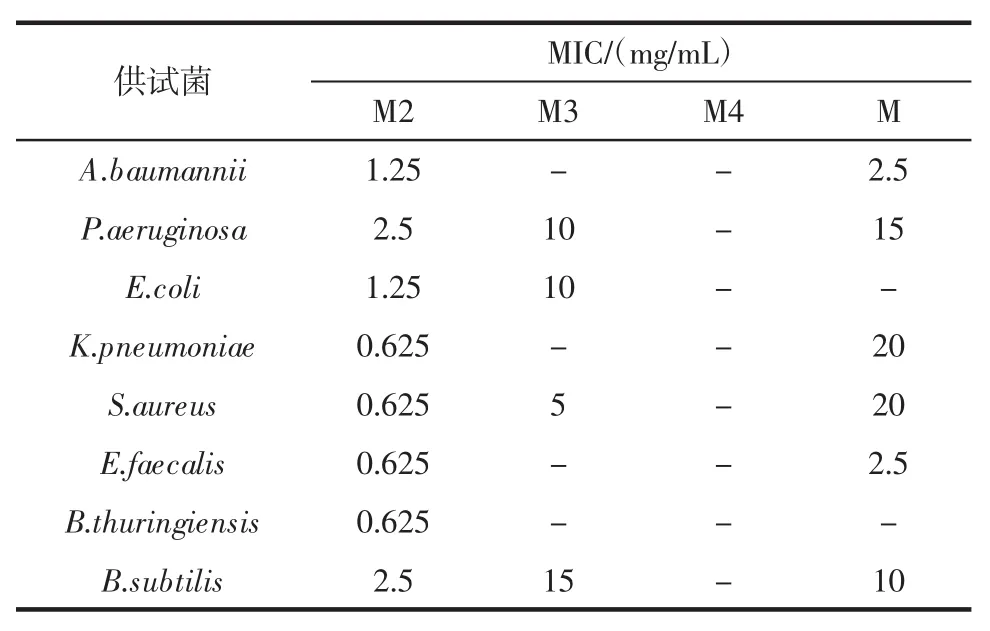

辣木葉醇提物及不同極性部位對供試菌的MIC值如表2所示。

由表2可知,4個樣品除了M4對8種菌均沒有抑菌效果外,其余部位對8種菌都有抑菌效果,其中M2對8種菌的抑菌效果比M3、M要強的多,其對A.baumannii、E.coli的 MIC為1.25 mg/mL,對P.aeruginosa、B.subtilis的 MIC為2.5 mg/mL,對K.pneumoniae、S.aureus、E.faecalis、B.thuringiensis的MIC均為0.625 mg/mL,說明這4種菌對M2更加敏感、更易受到M2抑制。

表2 辣木葉醇提物及不同極性部位部位對供試菌的MIC值Table 2 MIC values of ethanol extracts of Moringa oleifera leaves and different polar extracts to the tested bacteria

2.3 MBC的測定結果

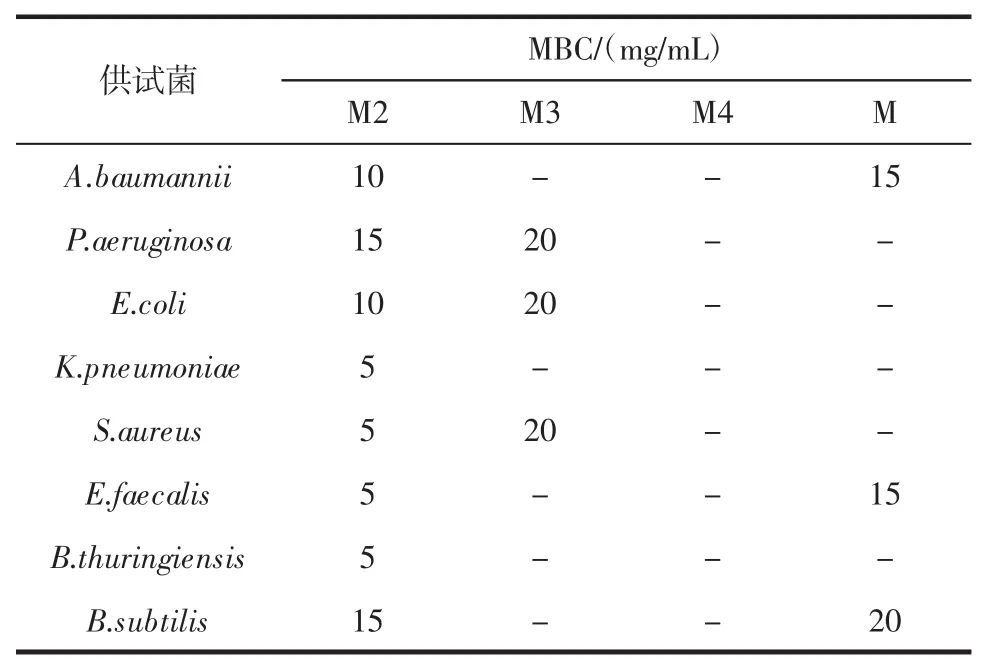

辣木葉醇提物及不同極性部位對供試菌的MBC值如表3所示。

表3 辣木葉醇提物及不同極性部位對供試菌的MBC值Table 3 MBC values of ethanol extracts of Moringa oleifera leaves and different polar extracts to the tested bacteria

由表3可知,M2對8種菌的殺菌效果最強,其中M2 對 K.pneumoniae、S.aureus、E.faecalis、B.thuringiensis的 MBC 均為 5 mg/mL,M3 對 P.aeruginosa、E.coli、S.aureus的MBC均為20 mg/mL,M部位對A.baumannii、E.faecalis有較好的殺菌作用,MBC均為15 mg/mL,水溶性部位則對上述8種菌均沒有殺菌效果。

2.4 討論

本試驗對辣木葉醇提物及不同極性部位進行了抑菌活性研究。由表2、表3可知,除水溶性部位對各試驗菌均無抑菌活性,其余部位都有不同程度的抑菌活性,與文獻報道的結果一致。郭研[16]的研究結果顯示,在試驗范圍內(5 μg/mL~500 μg/mL)辣木葉提取物對S.aureus有抗菌活性,并具有濃度依賴性,但對E.coli沒有抑制活性。Abalaka等[17]研究顯示,辣木葉氯仿粗提取物對P.aeruginosa、E.coli和傷寒沙門氏菌(Salmonella typhimurium)有顯著的抑制作用,MIC分別為 20、10、10 mg/mL;辣木葉水提物對 P.aeruginosa沒有抑制作用,對E.coli和S.typhimurium的MIC均為10 mg/mL。Busani等[18]的結果顯示,當辣木葉水提物濃度為5 mg/mL時,對各試驗菌均無抑菌活性;而5 mg/mL 的丙酮提取物,對 E.coli、S.aureus、陰溝腸桿菌(Enterobacter cloacae)、克里斯汀微球菌(Micrococcus kristinae)和普通變形桿菌(Proteus vulgaris)有抑制作用,但對 P.aeruginosa、K.pneumonia、S.faecalis、短小芽孢桿菌(Bacillus pumilus)和蠟狀芽孢桿菌(Bacillus cereus)則沒有抑制活性;研究還發現,辣木葉提取物對試驗真菌均無抑制作用。王遠[19]的研究結果顯示,辣木葉總黃酮純化后的抗菌活性顯著增強,對E.coli、B.subtilis、藤黃微球菌(Micrococcus luteus)、S.aureus均有顯著的抑制活性,MIC值分別為 1.25、0.625、1.25、2.5 mg/mL,但對P.aeruginosa則沒有抗菌效果。

本試驗的總黃酮含量測定結果說明,辣木葉醇提物經乙酸乙酯萃取后,黃酮含量顯著增大;抗菌研究表明,M2的抑菌活性明顯優于其它部位及文獻報道的結果,其對 K.pneumoniae、S.aureus、E.faecalis、B.thuringiensis的 MIC均為0.625 mg/mL,對 A.baumannii、E.coli的 MIC 為 1.25 mg/mL,對 P.aeruginosa、B.subtilis的MIC為2.5 mg/mL。綜合分析推斷,總黃酮可能是辣木葉抑菌活性的主要成分,后續將對其組成成分及結構鑒定等方面進行深入研究,以期揭示辣木葉抗菌活性的物質基礎。

3 結論

本文分析了辣木葉醇提物及不同極性部位中的總黃酮含量,結果表明,辣木葉乙酸乙酯部位(M2)、正丁醇部位(M3)總黃酮含量分別為(326.19±2.35)mg/mL和(209.39±1.16)mg/mL,顯著高于醇提物中的總黃酮含量(100.56±1.49)mg/mL。抗菌試驗結果顯示,除M4無抑菌活性外,其余部位的抑菌活性順序為:M2>M3>M,其中,M2 對 K.pneumoniae、S.aureus、E.faecalis、B.thuringiensis的MIC均為0.625 mg/mL,是辣木葉主要的抗菌活性部位。