由肖像畫看羅聘的藝術成就

詹勇

內容提要: “揚州畫派”藝術史上的貢獻不客忽視,然其藝術水準與其歷史地位并不相符,時常被研究者作為一般性的地域畫家群體而一筆帶過。文中以羅聘的肖像畫為例,闡述了其突出的不可或缺的藝術地位。

關鍵詞:揚州畫派;羅聘;肖像畫

近現代以來,在西學東漸的語境下,時人總習慣將西方的生物進化論用之于人文學科的研究,認為包括藝術在內的人文學科也遵循著由“興”至“衰”、由“進步”至“落后”,進而又被更先進的事物所取代那樣的發展軌跡。故而,晚清民國時期,康有為、陳獨秀、徐悲鴻無不語詞激烈地倡導“革王畫的命”、打倒“畫學正宗”,并疾呼引入“先進”的西畫,以此達到改良中國畫的目的。受此影響,幾乎清代以來的繪畫成果均受到嚴重否定,即便是與當時的畫學正宗相對立的“揚州畫派”的藝術貢獻也遭受了一定程度的“誤傷”,以至于目前學界并沒有對“揚州畫派”在藝術史上應有的地位予以客觀對待,因為在進化論的理論框架中, “揚州畫派”所處的歷史時期無疑應當被劃入“衰”與“落后”的邏輯中。

此種教條化、機械化的進化論思維,在西方被稱為“社會達爾文主義”,早已成為學術批判的反面教材。其實質是將人類社會歸結為一個線性的歷史過程,時間被拉成一條直線,其思維也是“線性思維”。受此影響的學者習慣將事物看成一條可分為若干階段的直線,將一切“歷史化” “時代階段化” “新舊交替化”,認為后面的比前面的先進,進而造成時間直線上的古今對立,傳統與現代的割裂、隔絕。[1]此種思維很容易將藝術史中極具創造精神的畫家、畫派予以“本能性消耗”。就“揚州畫派”而言,在18世紀的中國畫壇,其秉承清初“四僧”以來充滿個性解放色彩、抗爭意識的藝術創造,無疑具有不可或缺的藝術地位。然多年來學者的漠視已然使其淪為一般性的揚州地域畫家群體,其藝術定位與其曾經的輝煌成就相去甚遠。本文將以羅聘的肖像畫為例對其應有的歷史貢獻予以闡述。

羅聘( 1733-1799),字逐夫,號兩峰,自署花之寺僧、金牛山人等。祖籍安徽歙縣,世居揚州,少時師從金農學畫,為“揚州畫派”中年齡最小的一位畫家,故有“揚州畫派”殿軍之稱。[2]雖貴為殿軍,但其繪畫技藝卻精湛超群,所涉題材十分廣泛,風格獨特而極富魅力,作品不失大家水準。可以說,在金農、鄭燮去世之后,羅聘扛起了“揚州畫派”的大旗,在秉承求新求異的藝術傳統的基礎上,甚至還將指畫藝術也發揮得淋漓盡致,幾與北方的指畫大家高其佩分庭抗禮。不過若論及其擅長的各種門類繪畫的藝術高低,筆者以為,羅聘肖像畫的藝術水準當一枝獨秀于“揚州畫派”諸家,且即便將其置身于整個中國人物畫史,也應有其一席之地。

一、“鬼才之氣”繪鬼圖

羅聘生于清雍正十一年( 1733),雖身處清朝盛世,卻一生坎坷。故而,不難想象其為何要以畫鬼為樂。羅聘人物作品廣泛吸收宋、元及清前期各家之長,畫風多變且富有鬼才之氣,或大筆揮灑、瀟灑流暢,或下筆頓挫、用筆稚拙,抑或精筆細刻、流暢自若。其人物肖像取材十分寬泛,如歷史事件、民間傳說、神鬼異聞等,作品善于使人物特征夸張化、趣味化,打破原有的認知和畫法,賦予人物畫新的意義。鬼趣圖為其“獨門絕技”,《醉鐘馗圖》便是其代表之作之一。羅聘詭稱能見神鬼之物,以其獨特的視角和豐富的想象力,將鐘馗原本劍拔弩張、吹須瞪目、掃盡人間不平之事的威猛形象,改為醉態盡顯、寬衣露腹、遮帽遺落的文士形象,一旁簇擁的小鬼形象各異,盡顯滑稽之態。這種趣味十足的情態使傳統鐘馗形象有了新的個性和生命,不難見出羅聘非凡的創造力。

相較于其《醉鐘馗圖》,《鬼趣圖》則更能彰顯羅聘鬼才之氣。資料表明;羅聘繪有多卷《鬼趣圖》,每卷不一,各顯神韻。如今看到最多的是《鬼趣圖》(圖1)長卷,原本由八幅鬼趣圖合而為一。此長卷中鬼霧彌漫,各路小鬼在煙霧中若隱若現,形態不一。或竊竊私語,或披頭散發,或漫步前行,或撐傘遮風,或回頭若有所望,無不形態各異,滑稽有趣。看似畫中以小鬼趣味的形態為主體,然小鬼形態又如世人常態。羅聘所作此卷意在表達對現實的不滿,正如無畏居士在題跋中所言,羅聘之所以喜歡畫鬼,是因為“利欲之中于人心久矣,巧者長手,鈍者短足,勞者銷形,逸者蟠腹”, “出則傘扇,行乃匍匐,任爾百般弦箭風燭。人鬼何殊?無常迅速,輪回罔停,或淪地獄。人乎鬼乎?同聲一笑。圖而題之,用爾勸告”。[3]此卷用鬼喻人,畫鬼之百態,實則為人間百態,亦人亦鬼,似人似鬼。羅聘感受到,世間之中人的鬼魅和真正鬼的鬼魅無異,甚至更為可怕。如今看來,正因為此卷在“畫鬼意不在鬼,似人似鬼,亦人亦鬼”的表達上幾近完美,其才能成為藝術史上不可或缺的傳世精品。

二、“以情入畫”繪肖像

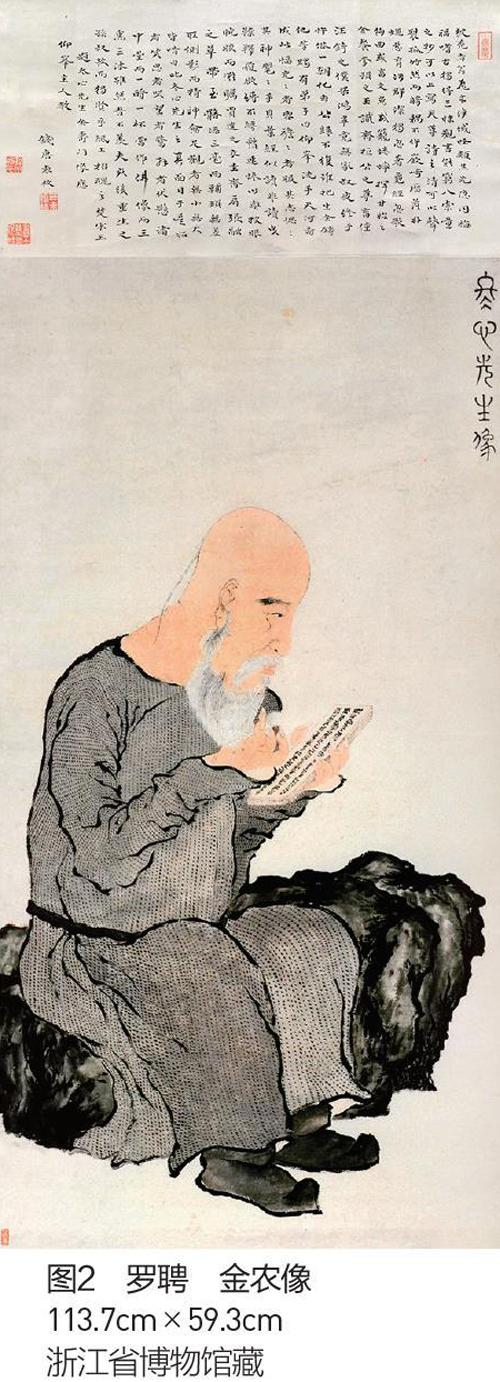

羅聘的肖像畫不僅只有鬼神之氣,亦有情深意濃的表達。羅聘打小跟隨金農學藝,在學師金農之前,羅聘已有相當深的繪畫基礎,金農慧眼識珠,賞識羅聘年少時已有作為,遂收其入室。日后金農在繪畫技藝上傾囊相授,生活中也處處關照羅聘,儼然將羅聘視為親眷。而羅聘也不敢懈怠,繪畫上孜孜不倦,生活中將金農視之如父,二人在繪畫上教學相長、相互促進。目前所見羅聘最為精彩的肖像畫作品當為《金農像》《丁敬像》。

《金農像》(圖2)現藏于浙江省博物館。羅聘為突出恩師金農的人物神韻,特選取傳統肖像畫中很難描繪的側身構圖。畫中金農手捧經書,若有所思。畫面簡潔明快,人物頭部與手部由精細枯筆勾勒而成,并敷以淡赭色以現皮膚之色。胡須底部留有背景色,以細筆勾勒胡須走向,執手捋須,做思考狀。外衣輪廓由深墨勾勒,筆性自若,又以細小排列墨點積成線條,畫一襲玄色粗條紋長衫,微妙地繪出了金農簡樸的生活狀態。[4]此畫雖意在為師造像,然造像之根本在于羅聘自身對金農的情感表達。金農雖衣著簡樸,樣貌平平,然羅聘使其文人氣質躍然紙上,極具親切之感。雖造型有所夸張,然依舊能夠塑造一個真實的可親可敬的金農,比金農更像金農,平中見奇,淡中見色,彰顯“畫中有情,情亦生畫”的境界。

《丁敬像》(圖3)也為浙江省博物館所藏。丁敬與金農乃莫逆之交,二人年紀相仿,愛好相近。金農將羅聘引薦于丁敬,二者年紀雖相差很大,卻志趣相投,亦師亦友,結成忘年之交。《丁敬像》雖沿用舊法,但其中也有新的突破。畫中丁敬手執拐杖,坐于石上,禿頂高額,腦后留有少許白發,鶴頸前伸,皮膚松弛,布滿褶皺。眼部勾勒簡單,卻不乏神采,呈遠視狀。整幅肖像造型夸張, “怪”中透露著豐富的內涵,拙中藏趣。作者又借寫意花烏之技法,大筆揮灑成衣紋,筆法轉折頓挫,類棗核狀,凸顯麻布質感,并著淡藍衣色。此畫構思別出心裁,形神兼備。筆者認為,相較于《金農像》,《丁敬像》更顯得羅聘造型手法的夸張。前者蘊含對恩師的敬畏,后者蘊含對老友的深情,甚至不乏調侃的親切感。故而《丁敬像》有點“怪”,實質是羅聘將自己熟悉得不能再熟悉的老友形象予以了高度的藝術概括,為一幅極富創造力的繪畫,而非簡單的肖像寫生。該幅肖像的“怪”實為比丁敬更像丁敬的藝術真實,此為羅聘肖像慣用的藝術處理手法。正是“怪”成就了羅聘肖像畫的天趣、人趣、物趣,為傳統肖像畫開創了新風格。誠如袁枚題跋所云: “古極龍泓像,描來影欲飛。看碑伸鶴頭,拄杖坐苔磯。世外隱君子,人間大布衣。似尋科斗字,倉頡廟中歸。題龍泓士像,應兩峰先生教。袁枚。”[4]袁枚以詩應畫,羅聘畫中有詩,詩畫呼應,相得益彰。東晉顧愷之提出”以形寫神”,給中國傳統繪畫及評價體系奠定了重要的理論基礎, “神韻”的體現可謂傳統中國畫的精神內涵所在。《丁敬像》中羅聘以簡練的筆墨將丁敬先生老態龍鐘的神情刻畫了出來,筆墨雖拙,卻將丁敬之“神韻”展現得淋漓盡致,不難見出作者游刃有余的藝術才華。

金農的繪畫極具“前衛”色彩,肖像畫筆筒神具,善畫高冷的超蹈之士。筆者以為,羅聘深得恩師畫學精髓,所繪肖像更顯像應神全,可以說代表了那個時代肖像畫的最高成就。羅聘的肖像畫較之之前明末清初影響甚巨的曾鯨更具古意盎然的風骨,較其后晚清民國的費丹旭、任伯年則更顯傳統筆墨的神韻。可惜羅聘的肖像畫貢獻時常被論者一筆帶過。羅聘被忽視可視為整個“揚州畫派”諸家被畫史邊緣化的縮影。不過,藝術史的發展軌跡同樣表明,主流和邊緣一直存在相互轉化的可能。就是說,如今的邊緣可能成為將來的主流。至于“揚州畫派”能否會被“重訪”,進而還原其應有的藝術史地位,不僅需要時代的呼喚,也離不開學界的反思。

參考文獻

[1]讓一克萊爾論美術的現狀:現代性之批判[M].河清,譯桂林:廣西師范大學出版社,2012:譯者序言

[2]劉兆程.清代羅聘指畫藝術考略[J].榮寶齋,2013(10):6

[3]雒三桂.羅聘《鬼趣圖》卷[J].收藏家,2010(11):80

[4]陳浩星.像應神全:明清人物肖像畫特集[M].澳門:澳門藝術博物館,2008: 24

約稿、責編:金前文