自然與民生:清代云南雹災時空分布及其成因研究

杜香玉

(云南大學 西南環境史研究所,云南 昆明 650091)

雹災是云南氣象災害中較為嚴重的自然災害類型,有清一代,云南冰雹災害的影響遠大于清以前,對人、生物以及非生物等造成較大影響。歷史學、災害學領域的學者對歷史時期雹災進行了初步研究,主要集中于雹災的時空分布和特征分析,較具代表性的有從歷史學視角通過歷史文獻資料分析對歷史時期雹災展開研究,有從災害學視角利用統計分析方法對歷史時期的雹災的時空分布進行研究,近年來的研究多從宏觀、區域層面探討,以量化統計為主,缺少具體細致的分析,對其特殊性分析不夠深入,且對清代云南雹災時空分布和成因的專門性探討較少。因此,本文在史料分類整理、分析考辨的基礎上,探討清代云南雹災記錄的特點、時空分布及特征,藉此對清代云南雹災的自然及人為成因進行深入探究,在此基礎上梳理官方及民間對于雹災的應對,冀望推動清代西南邊疆災害史的研究。

一、清代云南雹災記錄的特點及時空分布規律

清以來,文獻種類逐漸增多,正史、奏稿、地方志、筆記、碑刻、族譜、詩歌之中不乏雹災記錄。其中,地方志記載最多,正史、奏稿次之,筆記、詩歌中較少。現以清代云南地方志為基礎,探討雹災記錄的特點,并對相關記錄進行量化分析。

(一)文獻中雹災記載的特點

清代云南雹災的記載內容更為詳細。關于云南雹災的災賑方面記錄集中在正史、奏折、實錄之中,但災況描述較為籠統。關于雹災發生的時間、地點、災情等記錄集中在地方志記載之中,人物志、藝文志、筆記類文獻中也有少部分將冰雹的形成與陰陽五行、地方風俗結合起來,但具體的災害救濟舉措等較為分散①[1]。本文以地方志記載為主,對文獻中雹災的詳細描述進行整理、分析,如表1。

從表1可以看出,清代268年中,云南冰雹災害暴發頻次遠勝于前②[2]320,不僅嚴重影響到人們的生產生活,更威脅動植物生存。從雹災發生時間段來看,光緒年間,雹災發生頻次達到頂峰,其危害更甚于前;從雹災的發生地點來看,主要集中于滇中、滇西,滇中地帶更為頻繁;從受災程度來看,雹災主要危及人畜、禽獸、農作物、花草、果蔬,易引起繼發性災害,如饑荒、洪澇等,因冰雹對于農作物的損害過重,導致饑荒,如“乾隆二十五年(1760年),四月,尋甸倘里雨雹,大如雞卵,有重二三斤者,居民牛馬被傷極多”[2]324,人畜在此雹災中傷亡眾多。“咸豐四年(1854年),夏四月,麗江大雨雹,月中七次,歲歉收。”[2]470也因農歷四月正值農作物生長時節,七次冰雹足以致糧食欠收,如出現倉儲不備、市場抬價、官員腐敗等社會因素便可引發饑荒;又因冰雹常伴隨暴雨出現,易引發洪澇,“光緒三十年(1904年),(師宗)四月初,城關及東北兩分各村被雹災,歷時一時之久,繼以通宵大雨,致將田內二麥及新種包谷、蕎子概行打毀沖沒。”[3]雹災和洪澇的連帶發生,所致危害更甚。

表1 清代地方志中關于雹災的記載

周瓊認為區域災害史的記錄方式,受區域歷史、民族及文化發展的影響而呈現出不同的特點[4]。通過史料整理、分析,清代云南雹災史料記錄具有以下特點:其一,史料記載的數量、地區分布不均。清代云南政治、經濟、文化發展極不平衡,較為發達地區文化程度較高,文獻記載較多,如滇中、滇西地區,雹災記載更為詳盡,但滇南地區的開發晚于滇中、滇西地區,發展緩慢,雹災記載較少。其二,文獻記載受個人主觀因素和時代局限性影響。一方面,受個人觀察、偏好各異,史料記載的詳盡程度不一和定義模糊性,有粗略和詳細之別;另一方面,受時代局限性,將雹災與神怪、兩龍相爭、上天之怒聯系起來,此類史料對于研究社會民俗、地方文化等有重要價值,卻不利于雹災的客觀性分析。其三,滇南高溫高濕地區雹災史料記載較少。北回歸線以南地區主要是熱帶氣候,高溫多雨,易受潮、蟲蛀,文獻資料難以持久保存,紙質文獻遺留較少。

清代文獻不再苦于少,而是難于精,缺乏系統性,需要在廣泛搜集、整理文獻的基礎上進行歸納,本文在此基礎上通過定量和定性分析探討清代云南雹災的時空分布及其特征。

(二)清代云南雹災的時空分布

清代地方文獻之中,雹災發生的時間、地點和影響程度等均有詳細記錄,不同的文獻資料記載的詳細程度有所差別,通過地方志記載還原清代云南雹災的時空分布,情況大致如下:在空間分布上,清代云南雹災發生的區域范圍并非大面積覆蓋,而是以小區域為主擴及周邊,但也不排除有大面積的雹災所致的并發災害。在時間分布上,清代云南雹災發生的時間可具體到年月日,記載較為詳細,但也有個別史料有所缺漏,有年代無具體月日。因此,有必要對清代云南雹災的時空分布進行系統探討,對清代云南雹災發生的時間、地點和受災程度進行量化分析。

1.清代云南雹災的空間分布

清代云南雹災發生頻次不亞于其它地區,乾隆、光緒兩朝,雹災發生頻率最高,達到清中期、后期兩個頂峰,地域范圍分布極為廣泛。從區域分布來看,滇東、滇中、滇西北、滇南(滇東南記載多于滇西南)地區皆有分布,滇中、滇西北地區是雹災多發區。清人檀萃記載:“冰雹,滇南最多,大或如卵,細亦如棋。滇多龍池、龍穴,龍起,天暴風雨,冰雹其常也。”[5]

據地方文獻記載,按行政區劃中雹災的分布,可將云南據東、西部進行劃分:東部地區是雹災的多發區,集中于北緯24~26度,東經102~104度,這一區域雹災主要分布在滇中、滇東南地區,滇中主要是昆明、曲靖、宣威、嵩明、陸良、江川、羅平等區域;滇東南主要是紅河、文山地區,滇中地區冰雹災害發生頻率高于滇東南地區。西部地區比較分散,滇西北、滇西南都有分布,但史料中關于滇西北的記載較多,集中于北緯25~27度,東經99~101度之間,滇西北分布在大理、麗江一帶,滇西南分布在普洱、景谷、思茅一帶,滇西北地區冰雹災害多于滇西南地區。

清代雹災的分布區域集中于滇中、滇西北等開發程度較高的地區。滇中、滇西北是雹災的多發區,滇南一帶關于雹災的記載較少,僅限于局部區域,如普洱等地,一方面,滇南地區開發較晚,政治、經濟、文化程度較低,文獻記載甚少,即使有文獻,也更重于政治、軍事方面的記錄;另一方面,滇南地區因處于北回歸線以南,大部分區域為熱帶氣候,原始森林覆蓋率較高,可在一定程度上減少冰雹所帶來的危害。而處于政治、經濟、文化中心的滇中、滇西的地方文獻中雹災記錄較多,因雹災的程度,或多或少危及到人們的生產生活、社會經濟發展,禍及區域較廣。因此,清代云南雹災的空間分布受不同因素影響具有一定差異性。

2.清代云南雹災的時間分布

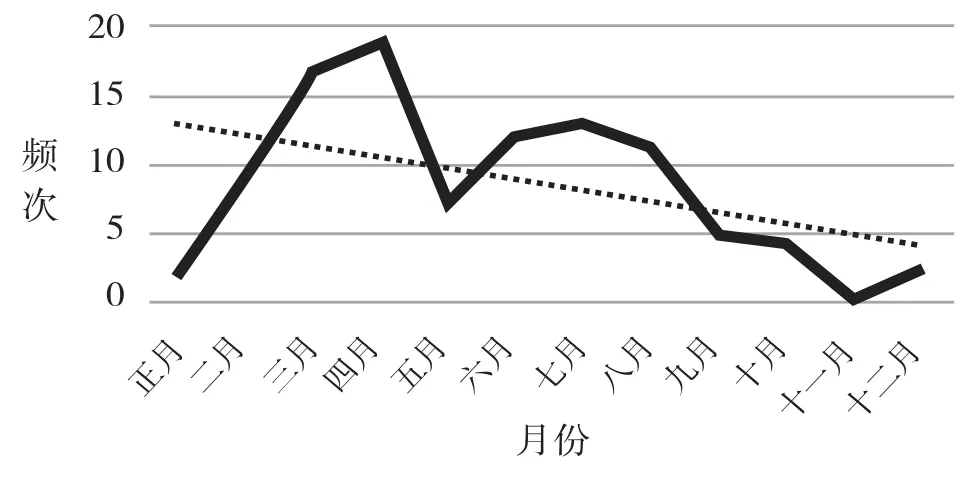

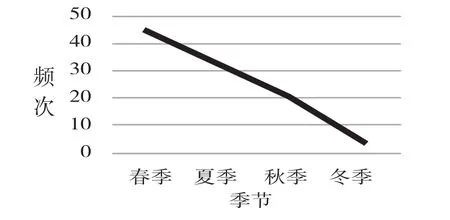

文獻中關于雹災的時間記錄具有很大的差異性。通過對清代云南雹災發生的年、月、日進行統計分析,年際變化(圖1)整體趨勢呈遞增,清中后期雹災遠多于之前;月際變化(圖2)整體趨勢呈遞減,雹災的季節性變化比較明顯,清代云南冰雹災害在春夏秋冬都有發生,集中于春、夏兩季,秋、冬較少,春季發生頻次最高,主要發生于三、四月份,是典型的春雹發生區。

從年際變化來看,以每20年為一次間隔期,雹災發生最多的時段集中于19世紀以后,19世紀之后的雹災發生次數明顯超過之前,1851-1870年發生12次,1871-1890年發生17次,1891-1911年發生22次,圖1可看出清代云南雹災的年際變化較大,整體趨勢逐漸遞增,清代中后期是雹災的多發期,1810年以后雹災的發生頻次逐年遞增。從月際變化看,春季為農歷二、三、四月,夏季為農歷五、六、七月,秋季為農歷八、九、十月,冬季為農歷十一、十二、一月;通過數據統計,春季發生45次,夏季發生32次,秋季20次,冬季4次。《廣南縣志》記載:“冰雹多起于春末,損傷谷物,害及民生,甚則其大愈卵,毀物傷人,為害之烈,不亞旱潦。”[6]因此,雹災主要集中于春季,夏季次之,秋冬兩季較少,季節性變化明顯,春季是雹災的多發期,雹災的發生頻次受氣候變化影響,嚴重危害人們的生產生活。

圖1 清代云南雹災年際變化

圖2 清代云南雹災月際變化

圖1 、圖2中的年月日、次數統計主要參照:《中國氣象災害大典·云南卷》《中國地方志集成》《新纂云南通志》《云南地方志叢書》《大理叢書·方志篇》等,因史料記載中年月詳略不一,難以判定,故雹災的年際和月際變化圖頻次總和略有誤差。

以世紀劃分,17、19世紀氣候偏冷,18世紀氣候偏暖③[7]。陶云、段旭等人認為除溫帶外,云南大部分氣候帶冰雹在氣候偏冷期(偏暖期)較多年平均偏多(少),云南各地對氣候變暖的響應程度不一,致滇中及以西以南大部分地區以及滇東南大部分冰雹頻次對氣候變暖有著很好的響應,即偏暖時期冰雹頻次偏少,而偏冷時期則偏多[8]。從清代云南雹災頻次變化來看,以世紀劃分,年際變化反映了18世紀整體氣候偏暖,雹災的發生頻次有所降低,19世紀整體氣候轉冷,雹災發生頻次逐漸增加,氣候冷暖交替是雹災頻次發生大幅度變化的重要因素之一;月際變化反映出春季是雹災的多發期,雹災發生的高峰期處于春夏之交,秋冬雹災的發生頻次較低。根據此種現象,并結合清代云南雹災的史料記載,陶云、段旭等人所得結論既有其合理性,即年際變化中,氣候回暖之時,雹災發生頻次確實減少,但也有其不當之處,月際變化上,雹災于春夏氣候回暖之時,雹災發生頻次達到高峰,秋冬氣候轉冷之時雹災較少甚至并無雹災發生。由此來看,氣候偏冷偏暖并非是斷定雹災時間分布差異性的決定性因素,而是影響因素之一。雹災的年際變化、月際變化恰是自然與人為雙重因素的產物。

清代云南雹災的時空分布圖形象直觀的反映了其動態變化,同一朝代不同時期不同地區雹災因受多方面機制驅動影響,其發生頻次有所差異。從整體趨勢看,雹災的空間分布區域具有局地性強的特點,雹災的時間分布反映了年際變化大、季節性變化明顯的特點。因此,雹災產生的時空差異性的主要原因受多方面因素影響,包括氣候變遷、地形地貌等自然因素,人口密度、地區開發程度等人為因素也是導致雹災的時空差異性的重要原因。

二、清代云南雹災成因分析

清代云南雹災具有明顯的時空分布差異性,其原因涉及自然與人為雙重因素。雹災是孕災環境、致災因子、受災體相互作用之下形成的危及人、生物、非生物的氣象災害。因不同時期不同季節的氣候冷暖變化有異,雹災的時間分布不均衡;因不同地區不同環境,人口密度、地方開發程度、地形地貌有所區別,致使雹災空間分布不均衡,致災面積有所增減。就其影響而言,輕則禍及農作物,重者可使人、牲畜、禽獸、植物皆受其害,甚至誘發一系列的繼發、并發災害,其致災程度不亞于洪澇、干旱及其它災害。

(一)造成雹災時間差異性的主要原因

從氣候規律變化來看,明清以來進入持續四百年之久的小冰期,氣候的異常變化致使全國性自然災害極為頻繁,尤以氣象災害為重。雹災作為一種不亞于旱潦的氣象災害,自清代以后發生頻次勝于以前,通過對清代云南雹災的時間分布趨勢變化分析,具有年際變化較大,季節性明顯兩大特征。筆者認為氣候變化是造成雹災時間分布差異性的主要原因。

云南南北氣候差異較大,具有低緯氣候、季風氣候、山地氣候、立體氣候的多元氣候特點,氣候變化包含當地氣候類型以及歷史性的氣候變遷,即靜態和動態兩類。從靜態變化來看,其一,熱帶氣候為冰雹的形成提供了一個高溫、高濕的環境,在降雹過程中水汽得到了明顯的補充或輸送,也表明充沛的水汽條件及強烈的輻合上升運動使強對流云發生、發展[9];其二,立體氣候為冰雹云的形成提供了有利環境,強烈的垂直上升運動之下促使冰雹云形成。從動態變化來看,清代云南雹災發生頻次在不同時期的浮動,與氣候變化規律密切相關。周瓊在探討云南歷史災害的記錄特點時,認為冰雹災害與氣候變遷聯系密切,呈現出濃厚的年際及季節性變化特點[4]。

圖3 清代歷朝云南雹災年際變化

圖4 清代云南雹災季節變化

從清代歷朝云南雹災的年際變化來看,圖3反映了清后期是雹災的多發期,清前期、中期雹災的頻次變化幅度較大,根據中國近五千年氣候變化的研究,清前期受明清小冰期影響,全國性的天氣災害較為突出。氣候變化影響下,康熙、乾隆、光緒三朝在清一代雹災頻次達到頂峰,尤其是光緒朝成為清代雹災發生最為頻繁時期,氣候冷暖交替是造成年際變化較大的重要原因。從清代云南季節性變化來看,圖4反映了春夏兩季是雹災的多發季節,云南不同于我國其它地區受東亞亞熱帶季風氣候影響,而是處于東亞熱帶季風氣候、南亞熱帶季風氣候和青藏高原高寒氣候結合部位,三種氣候的交互作用,使得云南氣候復雜多樣[10]。清代云南雹災主要集中于二、三、四月,因受北方強冷空氣影響,春季降雹可能會伴隨低溫凍害,(康熙)《永昌府志》記載:“康熙三十三年(1694年)三月,大雨雹,永昌城中陰霾數日,寒甚,四山牛畜凍死者無算。”夏季雹災僅次于春季,往往伴隨暴雨出現,引發洪澇,危及農作物、牲畜等,“光緒十九年(1893年),六、七月內箐口等村田禾被雹、被淹、民戶俱損傷。光緒二十三年(1897年),平彝縣七月十三日夜,雷雨交作,冰雹如注,田禾雜糧均被打傷。”[11]129因天氣系統的異常變化雹災隨季節性變化而有所增加。根據氣象探測,冰雹屬于強對流空氣下的產物,冰雹是從發展強盛的積雨云中產生而降落下來的,一般發生在午后或傍晚,每年在溫暖的季節里,當高空氣流強烈時,積雨云發展很強盛,可伸展到上萬米的高空,那里的氣溫常降至零下幾十攝氏度,上下部的暖云和冷云交織匯合,水滴像滾雪球一樣越滾越大,最終增大至云中上升氣流無法承載,則降至地面,形成冰雹[2]317。故氣候偏冷或偏暖并非雹災發生的決定性因素,只是影響雹災發生的重要因素之一。

(二)造成雹災空間差異性的主要原因

雹災的空間分布不平衡主要受自然、人為兩方面的影響。從降雹的孕災環境來看,不同地區的地形地貌是造成降雹分布有異的重要原因,從降雹的受災體來看,承災體是成災與否的關鍵因素。因此,冰雹成災也難以脫離社會經濟發展的影響,人類既是雹災的促發者,又是受害者。

1.孕災環境不同

工程項目的建設是一個系統復雜的過程,需要不同專業工種之間的相互協調,相互配合,才能很好地完成。但是在工程實際中往往由于專業的不同或者所屬單位的不同,各個工種之間很難在事前做好協調溝通,這就造成了在實際施工中各專業工種配合不好,使得工程項目的進展不連續,或者需要經常返工以及各工種之間存在碰撞,甚至相互的破壞,相互的干擾,嚴重影響了工程的質量。例如,水電等其他專業隊伍和主體施工隊伍工作順序安排不合理,造成水電專業施工時存在承重墻把柱梁上隨意開洞,因此破壞了主體結構,影響了結構質量的安全。

冰雹需要在水汽條件、動力條件、地面溫度得以滿足之下形成,冰雹因孕災環境不同本身具有歷時性短、局地性強、年際變化大、季節變化明顯等特點。就清代云南冰雹的形成而言,與其它地區相較之下有其特殊性,獨特的氣候、復雜的地形等孕災環境為雹災提供了重要條件。云南地形復雜多樣,多元的自然和地理類型構成雹災異于其他地區的關鍵因素,山地、丘陵、平壩等不同地形地貌之下形成的強對流運動是冰雹形成的重要原因。

一般較為復雜的地形尤其山脈連綿之地,山地的抬升作用之下會造成氣流的強烈上升運動,所產生的強對流是產生冰雹的重要因子。滇中地區以山地、盆地為主,幾乎占據云南地區平壩總面積的一半,滇西地區山脈連綿起伏,滇南地區山區、丘陵、平壩相銜接,地形的復雜性為冰雹的形成提供了重要條件。冰雹災害一般是發生在局部地區,其范圍局限于小區域,多以山區為主,而地形復雜是雹災發生的重要原因,地形亦是影響氣候變化的關鍵因素。山區接受太陽輻射較弱,上升氣流較強,平壩地區接受太陽輻射較強,產生上升氣流較少,此種情況之下易產生強烈的對流運動,進而在一系列過程之中形成冰雹,地形的抬升作用之下加劇了冰雹的形成,為降雹提供了良好的孕災環境。

2.承災體類型、數量不同

降雹與成災的規律一致[12]。承災體主要是人、生物、非生物三類,承災體類型成為是否成災的關鍵,承災體數量是影響成災率的重要因素,承災體的數量、類型對于雹災的空間分布不均具有重要影響。

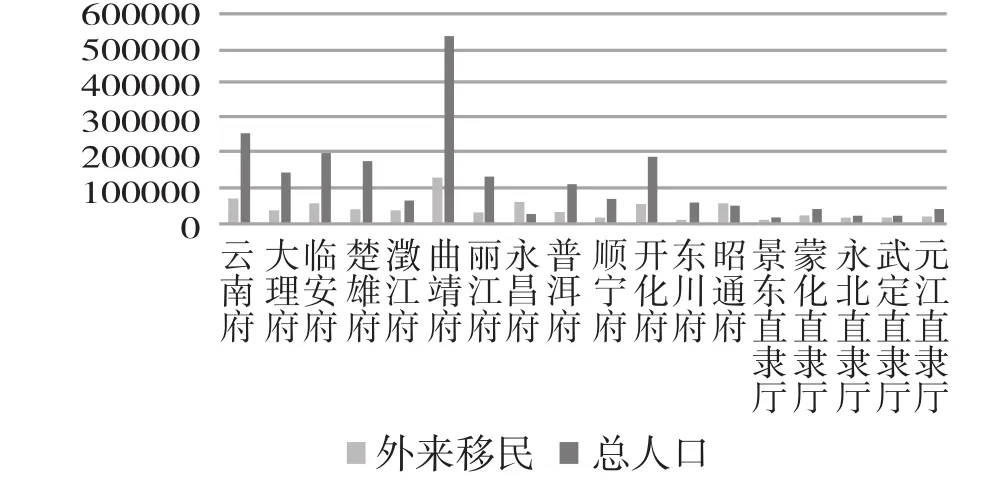

人口密度大小是造成不同地區致災程度各異的重要因素。清代是云南人口猛增長的階段(如圖5所示),自康熙五十年(1711年),云南人口逐年增加,至光緒年間云南人口總數出現高峰,整體走向呈上升趨勢。反觀雹災,清代云南雹災至光緒年間達到高峰,降雹與云南人口增幅規律一致,人口增加可能是導致災荒的影響因素之一。云南人口增加主要以外來移民為基數,自雍正六年改土歸流后,漢族移民增加,云南總人口中外來人口所占份額增加,“雍正二年(1724年),云南布政司人丁十四萬五千二百四十。六年(1728年),定丁隨田辦之例,在各州縣成熟田地內攤征。麗江改土歸流,增夷丁二千三百四十四。……八年(1730年),編審清出民賦滋生人丁四萬一千三百三十六,屯賦滋生軍舍土丁一萬七百六十四。”[13]341圖6反映了光緒十年的戶口調查情況,漢族移民人口集中于以云南府、澂江府、楚雄府為主的滇中,以曲靖府、昭通府為主的滇東,以大理府、麗江府為主的滇西,以普洱府、開化府為主的滇南。因大量漢族人口從內地遷移至邊疆地區,云南移民人口帶動總人口劇增,漢族帶來了先進的生產工具及技術,促進了當地社會經濟發展。從人口密度看,降雹區域與人口密度大小一致,以滇池、洱海為輻射圈的滇中、滇西人口密度大、經濟開發程度較高,雹災嚴重危及人們的生命財產安全。

圖5 清代云南人口統計

圖6 光緒十年云南人口統計

人口密度與地區開發程度之所以成為影響雹災空間分布不均衡的重要因素主要是因為:其一,人口密度大、地區開發程度高的區域更多是政治、經濟、文化中心,政府更為關注自然災害的發生與應對,歷史文獻中的相關記載較多,主要是滇中、滇西;相較之下,人口密度小、地區開發程度低的區域政治、經濟、文化發展較為遲緩,降雹的致災程度相對較低,主要是滇南。其二,人口密度大、地區開發程度高的區域,也是生態脆弱區,即災害脆弱區,往往易伴生直接性損失和繼發性災害,嚴重危害人們的生產生活。直接性損失主要是對農作物的危害極大,春夏兩季正值作物的幼苗發育期和成熟期,糧食作物、果樹林木遭受雹災,容易造成影響,如“光緒三十年(1904年),四月初,城關及東北兩分各村被雹災,歷時一時之久,繼以通宵大雨,致將田內二麥及新種包谷、蕎子概行打毀沖沒”[3]597,因冰雹伴隨暴雨,除雹災造成農作物直接減產,繼發性洪澇災害擴大了雹災的致災面積。此外,雹災后果最為嚴重的是災后長期效應,《新纂云南通志》記載:“常因禾稼傷害過重而構成年歲饑歉,如嘉靖二十年騰越饑,康熙三十一年(1692年)麗江大饑,道光三十年(1850年)晉寧歲饑,咸豐四年(1854年)麗江歲歉,同治一年浪穹、沾益歲歉,光緒四年(1878年)麗江歲大歉,影響皆雹災之也。”[2]470因此,雹災既可使民眾生存受到威脅,人口密度、地區開發程度也與冰雹的致災程度相關。

自清代云南玉米、馬鈴薯的廣泛種植,農作物成為雹災的主要承災體之一,很大程度上擴大了冰雹成災面積和程度,生計方式和生產方式成為影響降雹成災與否的重要因素。一方面,云南是最早引入玉米的地區,清乾隆朝時玉米被廣泛種植,逐漸改變了山地民族的生計方式,取代山區原有的蕎、粟、菽、高粱、燕麥等傳統低產作物,成為當地主要的糧食作物,致使糧食結構及地域分布發生重大轉變。玉米適宜在山區、半山區種植,滇中多是荒涼高原,其海拔不適合種植稻麥,而廣泛種植玉米,分布于昆明、富民等地;滇東地區亦是種植玉米的重要產地,分布于瀘西、平彝、沾益等處[2]97。玉米是云南經濟作物最為重要的一種,可以飼養牲畜、釀酒,且與稻、麥用途相同,自清以來則是民眾生活的必需品。玉米作為山地民族的主要糧食作物之一,既是降雹成災的主要受災體,也是造成雹災致災程度加深的因素之一。滇中、滇西位于北回歸線以北,玉米的播種期與收獲期分別是農歷三月份和八月份,集中于春夏兩季,春季為冰雹多發季節,正值育苗時節,冰雹對于玉米幼苗的影響高于夏季,其致災程度較高。北回歸線以南玉米的種植不分季節,全年均可種植,但由于滇南一帶人口密度、地區開發程度遠低于滇中、滇西,且植被茂密,一定程度上降低了冰雹的危害程度。清代以來,隨著人口增加、山地開發,原本的生計方式難以滿足人們的生活需求,稻麥種植到玉米種植的轉變,改善了人們的生活質量,玉米作為救荒作物也極大的緩解了饑荒對于民眾的影響。然而,玉米在云南的廣泛種植是建立在毀林開荒基礎之上,山地開發程度加大,山區植被大面積減少、水土流失加劇,農作物取代植被后,因耕種方式不合理,使得地力下降、土質疏松,大部分山區生態極為脆弱,無力抵抗自然災害[14]。

另一方面,不同地區的生產方式是影響冰雹成災與否的關鍵因素。以農業種植為主的地區集中于水熱條件較好、海拔較低的河谷、盆地,尤其是傍水一帶,云南府滇池周邊區域、大理府洱海區域是開發農業較早的地區,這些區域也是典型的災害脆弱區,而且也易引起繼發性災害,伴隨冰雹的往往是洪澇災害,尤其是在植被稀少、水土流失嚴重的山區更易導致雹災、洪澇災害。如“光緒二十三年(1897年),平彝縣七月十三日夜,雷雨交作,冰雹如注,田禾雜糧均被打傷。”[11]129滇中、滇東南地區屬亞熱帶氣候,溫暖多雨、水熱條件較好,地勢相對低緩,丘陵壩區較多,是全省耕地最為集中、開發程度最高的地區,滇中昆明“土宜稻菽”,滇東南寧州“土下泥多宜水稻”[14]。作為經濟中心區的云南、澂江、大理等府亦是水稻種植的重要區域。以云南府為代表的滇中、以大理府為代表的滇西、以開化府為代表的滇東南均是雹災的主要分布區域,生產方式與雹災的分布規律一致。而以畜牧業為主的滇西北地區冰雹成災率較低,其受災體主要是人、牲畜,受災體的數量較少、類型也會發生轉變,一般重度以下的冰雹難以致災。

雹災的時空差異性因孕災環境、承災體數量和類型各異,造成年際變化大、季節性明顯、地域分布不均。雹災的年際變化與清代整體性氣候變化規律一致,季節性變化主要受云南的特殊氣候類型影響;雹災的空間分布與人口密度、地區開發程度、生計方式、生產方式規律一致,也是決定降雹是否成災的重要依據。冰雹成災則具有突發性、局部性、繼發性和連帶性,冰雹災害會引發一系列自然災害,是一種復合型災害。如春季雹災往往伴生低溫凍害,如康熙三十三年(1694年)三月“大雨雹,永昌城中陰霾數日,寒甚,四山牛畜凍死者無算。”[15]1050夏季則多引發洪澇災害,如“乾隆五年(1740年),駕歌寨(宣威)地方同日雨雹,山水陡發,沖損民房九間,在田已割稻谷沖浸損失。”[11]324此外,冰雹也經常誘發洪水、病蟲害等,造成荒年,如咸豐四年(1854年),夏四月,麗江大雨雹,月中七次,歲歉收[16]470,如冰雹發生在夏季,砸壞農作物葉子,易引發病蟲害,作為一種異常自然現象造成嚴重的災難性后果。從雹災自身特點看,雹災的成因在冰雹形成的基礎上有所繼承、延伸和深化。

三、清代云南雹災的應對

災荒與政治、經濟、社會之間聯系緊密,災荒的發生會帶來一系列社會問題,如人口死亡、流民四起、盜匪橫行、民眾心理恐慌等,嚴重威脅王朝統治及社會穩定。雹災往往導致糧食作物減產、人口及牲畜傷亡,尤以糧食作物減產為重,導致饑荒發生。清代以來,云南雹災頻發,救災機制逐漸完備,官方及民間對于雹災積極應對,對于安撫民心、穩定社會和鞏固王朝統治具有重要作用。

(一)救荒機制

清代救荒已經形成一套完備的程序,經報災、勘災、審戶,再到蠲免、賑濟,清代云南雹災救災措施主要包括賑恤、緩征、蠲免、借貸。

賑恤是救災中的重要措施,以撫賑為主,具體實行情況定于乾隆五年(1740年),《新纂云南通志七》記載:“發放賑米,大口日給五合,小口二合五勺。若為利便災民起見,可按月計量,一次發給。每月大建大口給米一斗五升,小口七升五合,小建照扣一日之糧。發放之口糧如為米、麥、豆、粟,即以一石算一石;若為稻谷與大麥,每二石作米一石;高粱、玉米,每一石五斗作米一石。至賑期之長短,又視災情之輕重及貧窮之等級而殊。”[15]489先經過地方官員勘災,根據災情發放口糧,一般為方便災民起見,按月計量,一次性發放,口糧的種類包括米、麥、豆、粟、稻谷和大麥等,具體賑期長短,則根據災情輕重和貧窮等級而定。勘災除了確定災情輕重,還需對成災戶進行核查,核實其貧困程度,區分極貧、次貧戶,以便區別賑濟。雹災賑濟根據賑期長短又可分為正賑、大賑,但就清代云南雹災賑濟情況而言,一遇雹災,即行賑濟,概賑一月,是為正賑(也稱急賑或普賑);待勘災、審戶之后,被災極貧加賑四月,此為大賑[17]32,《新纂云南通志七》也記載:“道光二年(1822年)因河陽縣被雹,莊稼嚴重減產,上諭:‘……其各災戶,照例賑給一月口糧并苦費外,著將極貧之戶加賑四個月,次貧之戶加賑三個月,以資生計。……各災戶賑給一月口糧,毋庸加賑。’”[15]490

緩征主要是指因某一區域發生災荒難以繳納當年賦稅,政府經勘查核實而減免該地區的稅額,具體緩征期限據當地災情而定。緩征是雹災救濟措施的重要部分,對于緩解災民賦稅壓力、安撫民心、保持社會穩定具有重要影響。《新纂云南通志七》記載:“嘉慶八年(1803年)諭:‘河陽縣鹽井溝等七村地方,上年猝被風雹傷壞秋禾,業經照例撫恤,小民自不至失所。惟念該村地方貧瘠,若將應征秋糧等項照舊征收,民力恐不免拮據。所有該七寸應征嘉慶七年秋糧、夏稅、官租米石,著加恩緩至本年三、四兩月征完。其應征條、公銀一百七兩九錢二分五厘,著加恩全行豁免。’”[15]490嘉慶七年(1802年),河陽縣因風雹災害導致莊稼嚴重減產,加之地方貧窮,嚴重的賦稅必然造成民力難以負擔,本該嘉慶八年(1803年)征收的秋糧則延緩至三、四月,銀錢則全部豁免。

蠲免是清代救荒中最為重要的一項,主要是蠲免錢糧。道光二年(1822年),云南麗江縣遭受嚴重水災、雹災,官方在經過報災和勘災之后,采取相應救濟措施,《新纂云南通志七》記載了道光二年云南麗江縣的具體蠲免詳情:“史致光等查明被災地方,請分別蠲、緩、賑恤,并先將口糧、苦費等銀動項散放一折,所辦是。云南麗江縣……梨樹等十一村被雹,二麥雜糧受傷;東村等八村同日被雹,民力不免拮據。加恩著照所請,……又梨樹等十一村本年應征條、耗等銀四十五兩四錢零,麥折米六十七石六斗零,著全行蠲免。……其口糧,大丁按月折給銀三錢五分,小丁減半折給。苦費,瓦房每間給銀一兩五錢,墻每堵給銀二錢,照例散放。其東村等八村尚可栽種稻谷,所有本年應征條、耗等銀三十三兩七錢零,折麥米五十石三斗零,并著緩至道光三年(1823年)秋成后帶征完款,以紓民力”。光緒四年(1878年),云南麗江縣雹災,“旨:‘酌撥銀七百三十九兩七錢一分二厘四毫六絲,分別賑給各災戶。’”[15]490蠲免一般由地方官員報災、勘災之后,由地方政府按照中央或上級政府的批示進行救災,根據道光二年(1822年)云南麗江縣梨樹等十一村、東村等八村的受災情況,梨樹等十一村災情重于東村等八村,即行當年錢糧全部蠲免,并發放銀錢;而東村等八村因莊稼受損較輕則將當年賦稅推至明年,即道光三年(1823年)征完。

借貸主要是針對尚可維持生計,但又無力進行再生產的災民施行的救荒措施,借貸的來源主要是常平倉、社倉倉谷,借貸是常、社倉的主要功能之一,再是截漕或發庫銀出貸[17]37。清代云南雹災借貸的種類包括籽種、農具、銀錢,《新纂云南通志七》記載:“光緒七年(1881年)諭:‘云南鎮沅等處被水、被雹……’當經議定,滇省被災昆明、石屏、河西、南寧、宣威、平彝、會澤、恩安、武定、祿勸、龍陵等廳、州、縣,并按板、云龍兩井,委員查勘,分別動款撫恤。其缺乏籽種、農具之處,亦即酌借錢文,以備補種之資。”[15]490借貸對于安撫民心、穩定社會具有重要作用。

(二)備荒機制

官賑在地方災害應對中發揮著重要作用,其形式多樣,除有一套完整的救災措施以外,地方政府也會通過備荒和禳彌開展防災減災工作。

備荒是官方和民間防災減災的重要措施,對于防御雹災、減輕災情極為關鍵,如清嘉靖二十年騰越饑,康熙三十一年(1692年)麗江大饑,道光三十年(1850年)晉寧歲饑皆是因為雹災引發饑荒,饑荒是由于食物短缺引發的嚴重后果。雹災是造成農作物、經濟作物減產最為嚴重的農業災害之一,往往造成食物短缺,此時的倉儲則顯得極為重要。清代云南的倉儲制度始于康熙二十一年(1682年),《新纂云南通志七》記載:“令云貴總督蔡毓榮于滇南酌定各款,捐輸米十余萬石,分貯兩迤郡縣”[15]443,推動了云南常平倉的發展。云南常平倉主要以捐輸的方式充實倉廩,進行賑恤。雍正、乾隆年間中央和地方政府又開始發展社倉,雍正十三年(1735年),云南始設社倉;乾隆二十四年(1759年)政府又實施“免息”之法,云南社倉盡數收貯,當年所收當年散出,永不收息,極大地推動了云南社倉的發展[18]。禳彌也是官方和民間應對雹災的備荒機制之一,體現在宗教信仰、生產生活習俗之中,對于安撫民心具有重要作用。

首先是官方層面進行的禳彌,一般是通過地方官員組織法師祭祀神靈,或由地方官員帶領民眾祭祀神靈所在宮殿,以此祈求風調雨順、四方太平、免除災難。雖然此種做法的實際效果并不明顯,但重在安撫災后民眾心理,防止民眾叛亂,穩定社會。其次,云南少數民族眾多,在日常生產生活之中包含了豐富的地方性防災減災知識。布依族是傳統的農耕民族,在布依族長期從事農業生產的活動中形成了祭祀雹神的傳統文化。布依族應對冰雹的防災減災思想與其生產生活密切相關,有兩個祭祀活動,一個是農歷三月初四,是祭祀雹神的主要節日,當天宰羊殺雞,祈求六畜興旺,糧食豐收。另一個在農歷四月二十四,通過祭祀神靈,免除任何災難,祈求雨水充沛,秧苗茁壯,不受各種災害,糧食豐收;五月節頭天,人們在老人房殺牛祭祀天神,祈求天神護佑,不降冰雹、不發洪水、不干旱;第二天,人們穿著一新,敲鑼打鼓帶上祭品和種子,上山祭山神,把種子魂接回寨子,確保糧食豐收[19]。雹神崇拜主要流行于北方農業區,其供奉對象有所區別,但從云南的雹神信仰與北方的雹神崇拜相比較而言,都難以脫離農業生產活動。此外,清代云南天然植被分布眾多,優越的自然條件對于抵抗冰雹起到重要作用。

通過梳理歷史文獻資料,清代云南雹災應對集中于官方層面的記載,集中于清中后期,尤以道光、光緒年間最多,有詳細記載的年份主要是嘉慶八年(1803年)、道光二年(1822年)、二十九年(1849年)、三十年(1850年)及光緒四年(1878年)、七年(1881年)、八年(1882年)、九年(1883年)各一次。民間對于雹災的應對記載較少,但隨著清中后期的災害群發,一些民間紳士、富商的賑災活動以及一些固定的賑災機構、組織的出現極大彌補了官方應對的不足。雹災對于農業經濟活動的危害較大,其專門的民間賑濟記載存在一定局限,究其原因,一方面,因雹災的發生往往伴隨繼發性災害,如大風、暴雨、干旱出現,繼發性災害帶來的后果通常超過原發災害;另一方面,雹災對于農作物的危害較大,往往引發饑荒如嘉靖二十年騰越饑,康熙三十一年(1692年)麗江大饑,道光三十年(1850年)晉寧歲饑,咸豐四年(1854年)麗江歲歉,同治元年(1862年)浪穹、沾益歲歉,光緒四年(1878年)麗江歲大歉。因此,針對于雹災的專門性官方應對措施少于洪旱災害、饑荒等。從官方的態度來看,在面對雹災時持積極的心態,加之完備的救荒機制,對于減輕災情、保障民眾生活具有積極作用。

四、結語

清代云南冰雹災害頻發,正史、實錄、奏折、地方志、詩歌等文獻中有關記載增加,地方志對雹災的時間、地點、災情程度記錄更為詳細,但因受區域政治、經濟、文化及自然環境影響,以致雹災資料記載極不均衡。從清代云南雹災的時間分布看,具有年際變化大、季節性變化明顯的特征,清中后期為雹災多發期,是典型的春雹多發區;從空間分布來看,呈現出東部多西部少、北部多南部少,集中于滇中、滇西地區。清代云南雹災呈現的時空差異性主要是由于不同時期、地區孕災環境不同,承災體類型和數量有所差別;出現時間分布差異性的主要原因是不同時期的整體性氣候冷暖變化各異,氣候轉暖時期雹災發生頻率較低,氣候偏冷時期雹災發生頻率較高;導致空間分布差異性的原因較復雜,涉及自然和人為因素,因同一時期不同地區孕災環境、承災體的數量和類型不同,各地區的人口密度、開發程度、生產方式、生計方式是冰雹是否成災的重要因素。本文在地方文獻搜集的基礎上盡可能還原了清代云南雹災的時空分布、特征及其成因,其中對雹災的社會應對進行了探討,但地方志、實錄、奏折之中對雹災的應對記錄主要是官賑,清中后期隨著雹災的頻發,一些民間機構組織相繼產生,但雹災救濟仍以官方為主,對于安撫民心、穩定社會、鞏固統治起到了重要作用。

注釋:

① 如《滇南見聞錄》記載:“雹,陰脅陽也。陽氣暖,陰脅不能入,則相搏而成雹。而夷人往往托于絕不相關之人事,如謂黑龍潭之魚,取則致雹。在麗江禁民火葬,一生員遵諭藏其親于官山,舁棺將至,藏所附近夷民云集嘩然,云此山系龍脈,藏之必有雹傷禾稼。”

② 有關云南雹災的記錄始于元代,元代發生4次雹災,明代36次雹災,清代多達百次。

③ 竺可楨認為溫暖冬季是在公元1550-1600和1770-1830年間,寒冷冬季是在公元1470-1520,1620-1720和1840-1890年間,以17世紀為最冷,19世紀次之。