中藥熏蒸護理在類風濕性關節炎中的應用

鄒麗云

類風濕關節炎(Rheumatoid arthritis,RA)作為一種臨床常見疾病,至今醫學界并未對其病因下一個明確的定義,多數醫者將其認為是自身免疫性疾病,常表現為關節腫痛、畸形、晨僵等癥狀,起病慢、病程長、易反復、難治愈是其特點,據統計我國女性發病率是男性的2~3倍,30~50歲女性是其高發群體[1,2]。以往患者就醫時多選擇藥物治療搭配常規護理,其療效欠佳,為了提高治療效果,我院總結以往工作經驗,利用中醫藥優勢,推出中藥熏蒸治療方法,本研究旨在分析中藥熏蒸護理類風濕性關節炎的臨床療效,抽取84例患者分別實施常規護理和中藥熏蒸護理,對比治療效果,現研究資料如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 隨機抽取2015年10月—2017年9前來我院接受治療的84例類風濕性關節炎患者,按照住院號尾號奇偶將患者分為研究組和對照組,各42例。研究組中男性患者18例,女性患者24例;年齡35~75歲,平均年齡(53.21±4.75)歲;其中大專及以上學歷20例、高中文化程度14例、初中文化程度5例、小學及以下文化程度3例。對照組患者中男性14例、女性28例;年齡36~75歲,平均年齡(54.02±4.86)歲;其中大專及以上學歷17例、高中文化程度15例、初中文化程度6例、小學及以下文化程度4例。所有入選患者均符合1987年美國風濕病學會制定的《類風濕關節炎》標準[3],且均同意參與研究,排除有不良入院記錄者及精神障礙者。2組患者臨床資料無明顯差異,P>0.05,可用于對比研究。

1.2 方法 對照組患者選擇常規治療和護理,即護理人員按照醫囑和患者病情給予其專業醫學指導,如患者服用甲氨喋呤(methotrexate,MTX),口服每日1~3次,每日藥物服用量不得超過5 mg,少數患者會出現胃腸道反應或脫發、皮炎問題;芬必得(布洛芬緩釋膠囊),每日2次,1粒/次,部分患者會有消化不良或嗜覺問題,該藥物雖能緩解患者疼痛但不宜長時間或大量使用。醫護人員根據患者的恢復情況調整用藥。定時組織患者進行檢查。研究組患者在常規治療的基礎上加入中藥熏蒸護理,將中藥外治法與現代技術結合在一起,其藥物主要有制川烏、雷公藤、桃仁、紅花,利用物理熱量與中草藥結合的方式產生蒸熏汽,將其作用于皮膚,使中藥離子經皮膚進入人們體內,患者每天進行一次中藥熏蒸護理,每次20 min,連續治療1個月。

1.3 觀察指標 治療結束后,評估2組患者的治療效果,顯效即患者關節腫痛和晨僵問題基本消失;有效即患者臨床癥狀得到緩解,但仍有腫脹和晨僵問題;無效即患者病情有惡化傾向。就患者對護理工作滿意與否開展問卷調查,90~100分即非常滿意、75~90分滿意、60~75分一般滿意、0~60分不滿意,滿意度=非常滿意+滿意+一般滿意。對2組患者關節疼痛、焦慮及抑郁情況進行評定,總分為50分,分值越高證明治療效果越差。

2 結果

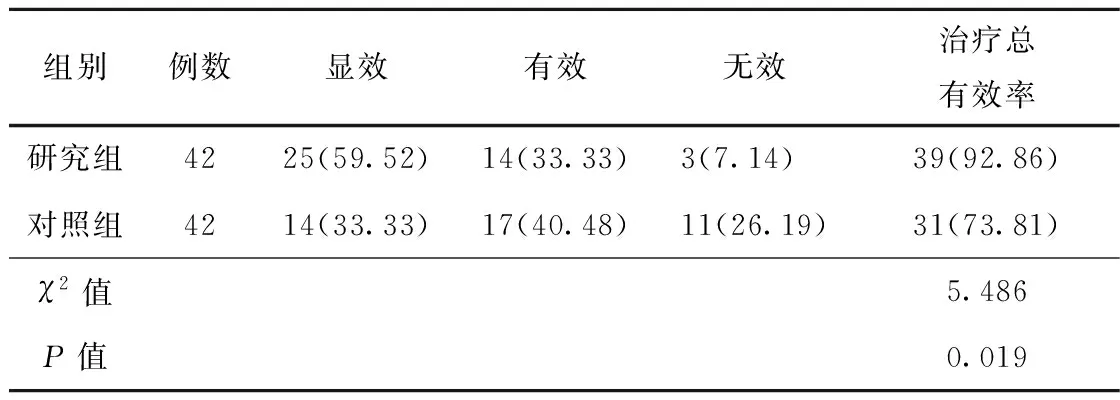

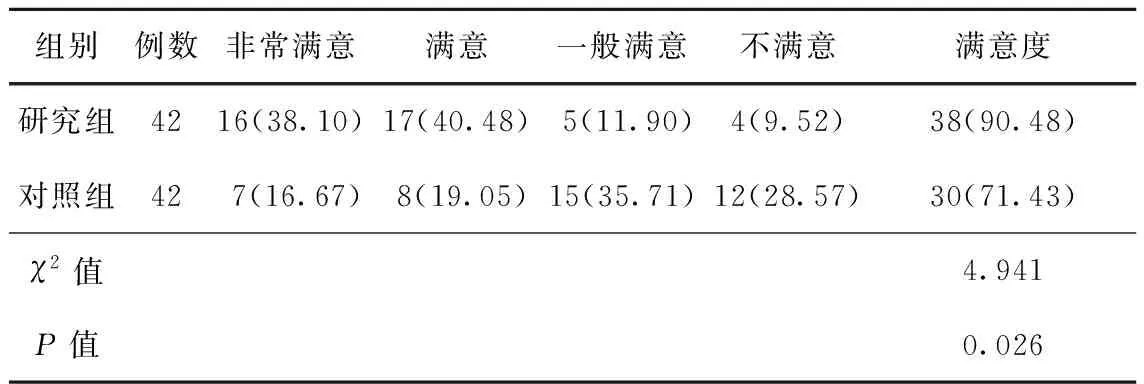

2.1 2組患者治療總有效率及對護理工作的滿意度比較 研究組患者治療的總有效率為92.86%(39/42),高于對照組的73.81%(31/42),P<0.05,差異有統計學意義。研究組患者對護理工作的滿意度為90.48%(38/42),高于對照組患者對護理工作的滿意度71.43%(30/42),P<0.05,差異有統計學意義。見表1~2。

表1 2組患者治療總有效率比較 (例,%)

表2 2組患者對護理工作的滿意度比較 (例,%)

2.2 2組患者關節疼痛、焦慮、抑郁評分比較 治療前2組患者關節疼痛、焦慮、抑郁評分差異無統計學意義(P>0.05)。治療結束后對2組患者進行評定,研究組患者評分均優于對照組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 2組患者關節疼痛、焦慮、抑郁評分比較 (例,

3 討論

人們常將類風濕性關節炎視為慢性綜合征,其臨床表現為外周關節的非特異性炎癥,據統計歐美國家民眾的類風濕關節炎發病率高于我國,患者常有關節疼痛、僵硬、畸形、腫脹、皮下結節,急性期患者也會有發熱癥狀,治療的關鍵在于控制炎癥,緩解患者癥狀,減輕痛苦,防止關節變形。以往患者多選擇西醫藥物治療,其中甲氨蝶呤是國際公認的治療類風濕關節炎的有效藥物,有抗炎及免疫抑制作用,雖能幫助患者控制病情,緩解病痛,但不良反應較多,因此,中醫和中西醫結合治療越來越受到重視。

類風濕性關節炎屬于中醫學“痹證”“尪痹”范疇。對于其病因病機,歷代醫家各抒己見,大體總結起來無非感受風寒濕熱之邪,閉阻經絡,導致氣血運行不暢,從而引起肢體關節腫脹、疼痛、麻木、重著及活動不利等癥狀。《素問·痹論》曰:“所謂痹者,各以其時重感于風寒濕者也”,并根據病邪的性質進行分類,“風寒濕三氣雜至,合而為痹,其風氣勝者為行痹,寒氣勝者為痛痹,濕氣勝者為著痹也”。《素問·四時刺逆從論》云:“厥陰有余病陰痹,不足病生熱痹”。漢代醫家張仲景在《金匱要略·中風歷節病脈證并治》中稱之為“歷節病”,認為“歷節病,不可屈伸”“其痛如掣”“諸肢節疼痛,身體尪羸,腳腫如脫”是類風濕性關節炎的主要癥狀,而且指出病位在肝腎,病因是由于汗出入水中,風寒濕合而為邪,傷及血脈,水濕浸淫筋骨關節所致。明代醫家張景岳在《景岳全書·痹》中強調痹證雖然以風寒濕合痹為原則,但仍須分陰證、陽證,陽證即為熱痹,提出陰證和陽證的治療應遵循“有寒者宜從溫熱,有火者宜從清涼”,但他認為痹證確是“寒證多而熱證少”。清代吳鞠通在其著作《溫病條辨》也認為痹證“大抵不外寒熱兩端,虛實異治”而已。而葉天士對于痹久不愈者,提出了“久病入絡”的說法,提倡用活血化瘀及蟲類藥物,以達宣通絡脈之效。綜上所述,類風濕關節炎與風寒濕熱、臟腑虛弱密切相關,邪實為表,臟虛為本,治則應扶正祛邪,標本兼治,以祛風散寒、清熱除濕、化痰行瘀、益氣養血、培補肝腎等為主要治法。

我院醫者總結以往治療經驗,分析中藥優勢,推出了中藥熏蒸護理法,以期利用中西醫結合的方式對患者進行綜合醫治,緩解患者治療中的病痛,減少不良反應。本研究中藥熏蒸所選取的藥物中,制川烏在《神農本草經》中被記載“主中風,惡風洗洗,出汗,除寒濕痹,破積聚”,雷公藤有祛風除濕,溫經止痛的功效,兩者合用具有祛風通絡、消腫止痛的作用,可用于治療風寒濕痹;桃仁在《本草經集注》中被記載為“主治瘀血,血閉,癥瘕,邪氣”,《長沙藥解》中記載其有“通經而行瘀澀,破血而化癥瘕”之功效,而紅花可活血通經,祛瘀止痛,兩者合用,可治療因痹證日久所導致的瘀阻經絡。全方共奏行氣活血、祛風除濕、散寒止痛之功,聯合甲氨蝶呤可標本兼治,提高療效。

類風濕性關節炎是由多種細胞因子參與的免疫調節過程。ESR、CPR在發生炎性反應時水平均明顯升高,RF可與 IgG 形成免疫復合物,從而激活補體系統,引發炎癥反應[4]。現代藥理研究表明,川烏能有效抑制組胺所致毛細血管通透性亢進,抑制白細胞向炎癥灶內的聚集,明顯減少滲出液中的白細胞總數,從而達到抗炎、止痛目的;雷公藤則通過抑制炎癥遞質、炎癥細胞因子及炎癥趨化因子的產生而實現其抗炎功效,同時研究發現雷公藤內酯醇具有鎮痛作用,能明顯降低大鼠的的機械痛閾[5];桃仁提取物中有強烈抑制浮腫的桃仁蛋白 PR-A、PR-B,對炎癥引起的血管通透性亢進具有明顯的抑制作用,具有一定的抗炎作用[6];紅花提取液能夠有效清除自由基,減少ILS的含量,有效地阻止了ILS和炎癥進行反應,對惡性循環產生了阻止作用[7]。將這些藥物通過熏蒸的方式作用于患者肌膚,可加快血液循環,加速組織再生和細胞活力,促進炎癥吸收,更有利于患者肢體功能的恢復;且該治療方法不必經過胃腸,縮短了其治療時間,減少了藥物對患者消化系統的損害,利于提高患者的生活質量,同時價格較為低廉,能夠減輕患者的經濟負擔[8-12]。

本研究對比分析研究組患者和對照組患者的臨床療效,研究組患者接受中藥熏蒸,其治療總有效率及對護理工作滿意度均高于對照組患者,緩解了患者關節疼痛,安撫其焦慮、抑郁情緒,利于患者重拾信心,積極配合醫護人員開展治療工作,實現最佳治療效果。研究表明中藥熏蒸為類風濕性關節炎患者提供了一個新的治療和護理方法,減少了其醫治費用,療效顯著,可推廣應用。