我國基層社會治理研究綜述

摘? ? ? 要:為全面展示國內學術界關于基層社會治理研究的熱點、前沿和發展脈絡,本文借助Citespace5.5 R2軟件,對CNKI數據庫中的937篇中文核心期刊和CSSCI文獻(2006—2019年)進行研究,同時結合文獻計量學研究方法,從年度發文分布情況、論文的學科分布、發文的重要期刊、發文作者分布、高被引論文情況、研究機構分布、關鍵詞共現和內容版圖解讀等方面進行全方位分析。研究發現,以2013年11月召開的十八屆三中全會為節點,從2014年起文獻呈爆發式增長。研究熱點主要圍繞創新、社會治理創新、社會治理和基層社會治理四個核心關鍵詞展開。通過對既有研究進行分析和總結,預測未來研究的發展趨勢。

關? 鍵? 詞:基層社會治理;社會治理創新;社會治理;知識圖譜;Citespace

中圖分類號:D630? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1007-8207(2020)05-0056-15

收稿日期:2020-01-21

作者簡介:黃明濤(1984—),廣東始興人,黔南民族師范學院馬克思主義學院講師,法學博士,研究方向為社會法治、社會治理和立法學。

基金項目:本文系2017年教育部人文社會科學研究青年基金項目“中國共產黨‘法治話語的流變規律研究(1978-2014)”的階段性成果,項目編號:2017CDJSK08YJ11。

2013年11月,黨的十八屆三中全會通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》指出,要創新社會治理體制,推進社會領域制度創新,推進基本公共服務均等化,加快形成科學有效的社會治理體制。[1]2019年10月,黨的十九屆四中全會通過的《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》指出,要“構建基層社會治理新格局”。[2]可見,堅持和完善共建共治共享的社會治理制度,不斷推動基層社會治理現代化,已經成為全社會關注的問題,也將繼續成為未來諸多學科學術研究的熱點。本文運用文獻計量分析工具對CNKI數據庫中的937篇關于基層社會治理研究的文獻進行分析,以期全面呈現2006—2019年研究的學術版圖和發展趨勢,同時也為深入研究基層社會治理提供參考。

一、數據來源和研究方法

(一)數據來源

本研究所采集的數據來自中國知網數據庫(CNKI),CNKI數據庫具有種類齊全、更新速度快的優點,[3]采集的數據完整性和準確度較高,能夠確保研究的科學性和有效性。以CNKI數據庫中2006—2019年①有關“社會治理”研究方面的中文文獻作為研究對象,確定主題檢索方式為:打開CNKI數據庫,進入“高級檢索”,選擇標簽為“期刊”,主題為“基層社會治理”,連接詞選擇“或者”,關鍵詞為“基層社會治理”,共選取滿足主題要求的955篇中文文獻,經人工篩選,剔除征稿、公告、新聞和會議紀要等無關數據,最后得到滿足要求的中文文獻為937篇,即本文的研究樣本。

(二)研究方法

本研究采用當前主流的可視化研究軟件Citespace5.5 R2,該軟件可操作性強,可視化效果好,已成為國內外文獻研究的重要工具。通過運用Citespace5.5 R2軟件對937篇文獻進行處理,輸出發文趨勢、作者聚類共現、研究機構聚類共現、研究熱點聚類、關鍵詞頻次、關鍵詞中心性、關鍵詞突現等信息,可視化呈現2006—2019年基層社會治理研究的熱點和主題演進。同時,還輔助運用計量方法,對發文期刊、高產作者、高引文論文和研究機構進行描述和分析;采取定量與定性相結合的方法,梳理過去十余年基層社會治理研究的主要內容、主題演進,剖析研究的特點和存在的不足,為進一步加強研究提供借鑒。

二、基層社會治理研究的基本情況

(一)發文時間與發文量分布情況

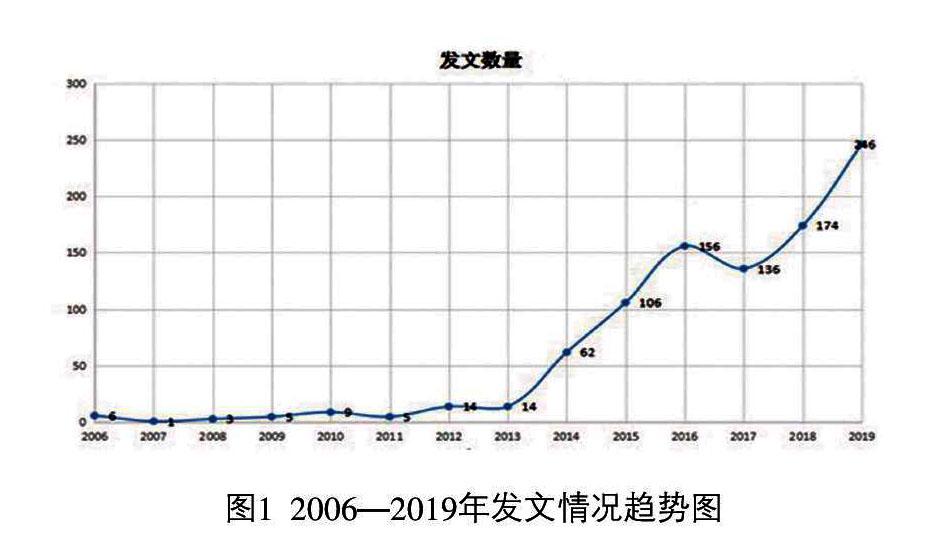

2006—2019年間,北大中文核心和CSSCI(含CSSCI擴展版期刊和CSSCI輯刊)各學科期刊共刊發了937篇與“基層社會治理”相關的學術論文。根據圖1所示,2006至2013年,論文發表數均不超過20篇,2007年僅有1篇。2013年11月,黨的十八屆三中全會通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》指出,要加快形成科學有效的社會治理體制,確保社會既充滿活力又和諧有序,因此,學術界對社會治理和基層社會治理的研究迅速升溫。2014年,關于基層社會治理研究的文獻數量達到62篇,后續幾年,這一領域的研究成果持續增長。著名文獻計量學研究專家普賴斯認為,文獻的增長一般分為學科誕生階段、大發展階段、日趨成熟階段以及學科的完備階段,其中在學科大發展階段,論文數量劇增,有明顯的增長趨勢。[4]從發文情況趨勢圖來看,基層社會治理的研究還處于大發展階段,學術界對這一領域的研究熱度不減。

(二)論文的學科分布和發文的重要期刊

根據CNKI顯示,按照研究層次劃分,在937篇基層社會治理研究的文獻中,有669篇屬于社會科學基礎研究,173篇屬于政策研究,說明基礎研究和政策研究是該領域研究的重點。獲得基金支持的情況如下:國家社會科學基金336篇,中國博士后科學基金22篇,教育部人文社科研究項目15篇,江蘇省人文社會科學研究基金8篇,中央高效基本科研業務費專項資金項目8篇,江蘇省社會發展科技計劃基金項目6篇,獲得各種項目基金支持的論文約占論文總量的2/5。在學術期刊發文偏好方面,發文量最高的是《人民論壇》,發文83篇,占8.86%,排名第一。發文量排名在前列的期刊還有《中國行政管理》《領導科學》《中國黨政干部論壇》《甘肅社會科學》《治理研究》等,排名前15位的期刊發文量占發文總數的1/4(見表1),這些期刊多為政治學類。

(三)發文作者分布和高被引論文情況

關于發文作者的數據分析。在citespace5.5 R2界面中,時間區間選擇2006—2019年,Node type選擇“Author”,閾值設置為TOP50、thresholding(c,cc,ccv)設置為(2,2,20),無精簡網絡,最后得到70個節點、6條鏈接線、密度0.0025的研究作者圖譜(見圖2)。節點為年輪狀,節點越大,作者字體越大,說明該作者總體頻次越高。作者之間的連線代表兩個或多個作者之間有合作和關聯,連線越粗,共現頻次越高。作者共現信息如圖2所示,節點最大者為中國社會科學院政治學研究所的周慶智,發文18篇排名第一,杭州師范大學盧福營、華中師范大學袁方成、四川大學史云貴、曲阜師范大學李增元在圖譜中占有顯著地位。從合作網絡來看,張國磊和張新文,劉志奇和梁德友,韓勇和朱懿,徐煒和陳民洋,于水和楊萍,鄭曉茹和劉中起存在明顯的合作關系。從高產作者的論文首發時間來看(見表2),有5位學者的首次發文是在2013年以前,10位作者在2014—2016年之間,說明基層社會治理在黨的十八屆三中全會之后成為學術研究的熱點。高產作者中只有周慶智、陳發桂、朱紅文和李威利4人不存在合作情形,其余11人均存在合作情形。

(四)研究機構分布情況

關于發文機構分布的數據分析。在citespace5.5 R2界面中,時間區間選擇2006—2019年,Node type選擇“institution”,閾值設置為TOP50、thresholding(c,cc,ccv)設置為(2,2,20),無精簡網絡,最后得到75個節點、8條鏈接線、密度0.0029的研究機構圖譜。節點為年輪圓圈狀,節點越大,研究機構字體越大,說明該機構總體頻次越高。機構之間的連線代表兩個或多個機構之間的共現合作關系,連線越粗,共現頻次越高。從研究機構共現信息圖譜來看(見圖3),按二級單位進行分析,基層社會治理研究主要集中在中國社會科學院政治學研究所、華東理工大學社會與公共管理學院、華中師范大學政治學研究院、華中師范大學政治與國際關系學院、吉林大學哲學社會學院、中國人民大學公共管理學院、四川大學公共管理學院、復旦大學國際關系與公共事務學院等。從計量角度看(見表3),按一級單位進行量化統計,華中師范大學發文39篇,排名第一,排名在前列的還有華東理工大學、中國社會科學院、中共中央黨校等。從表3的信息可以看出,以“雙一流”為主的研究型大學、中國社會科學院和中共中央黨校主要以基層社會治理研究為主。

(五)高被引文獻情況

黨的十八屆三中全會提出全面深化改革的總目標是完善和發展中國特色社會主義制度,推進國家治理體系和治理能力現代化。因此,科學有效的基層社會治理體制既是國家治理體系現代化和國家治理能力現代化的要求,也是全面深化改革的應有之義。從高被引文獻來看(見表4),也反映了探索科學有效的基層社會治理體制的核心地位。排名前15的高被引文獻主題包括技術治理、社會治理體制、三社聯動、網格化治理、社會組織、社區自治和治理轉型等多個方面。王雨磊發表于《社會學研究》的《數字下鄉:農村精準扶貧中的技術治理》,李立國發表于《求是》的《創新社會治理體制》,徐永祥和曹國惠發表于《云南師范大學學報(哲學社會科學版)》的《“三社聯動”的歷史實踐與概念辨析》都是這一領域的經典文獻。引用超過100次的論文共有8篇,作者包括王雨磊、李立國、徐永祥、王名、陳蓉卓、孫柏瑛、徐選國和何欣峰。

三、基層社會治理研究的內容版圖與主題演進

(一)關鍵詞詞頻分析

關鍵詞是反映論文主題的核心詞匯,高頻次的關鍵詞可以跟蹤和確定一個研究領域的熱點。在Citespace5.5 R2界面中,時間區間選擇2006—2019年,Node type選擇“Keyword”,閾值設置為Top30 per slice、thresholding(c, cc, ccv)設置為(2, 2,20),使用Pathfinder精簡網絡,最后得到157個節點、189條鏈接線、密度0.0154,Modularity=0.8131,Silhouette=0.7303的關鍵詞聚類共現圖譜(見圖4)。節點為十字,節點越大,關鍵詞字體越大,說明該關鍵詞總體頻次越高。十字的厚度與該年的關鍵詞詞頻成正比。關鍵詞之間的連線代表兩個關鍵詞經常出現在同一篇文獻中,連線越粗,共現頻次越高。

從圖4中的信息來看,基層社會治理研究的重要節點有社會治理、基層社會治理和基層黨組織等。在這些關鍵詞中,又以社會治理、基層治理、基層社會治理三個關鍵詞在圖譜中的十字最為顯眼。從量化的視角看(見表5),基層社會治理的頻次和中心性分別為143和0.15,社會治理涵蓋的范圍更廣,頻度更高。其中,關鍵詞中心性的數據則比較特別,基層治理、基層社會、基層黨組組、楓橋經驗、城市社區、鄉村治理、民族地區、農村、網格化管理和法治等關鍵詞中心性均高于基層社會治理,說明這些關鍵詞與其他文獻存在密切聯系,起到“交通樞紐”的作用,在某種意義上也可以說這些關鍵詞是這一時期的研究熱點。

(二)研究熱點聚類分析

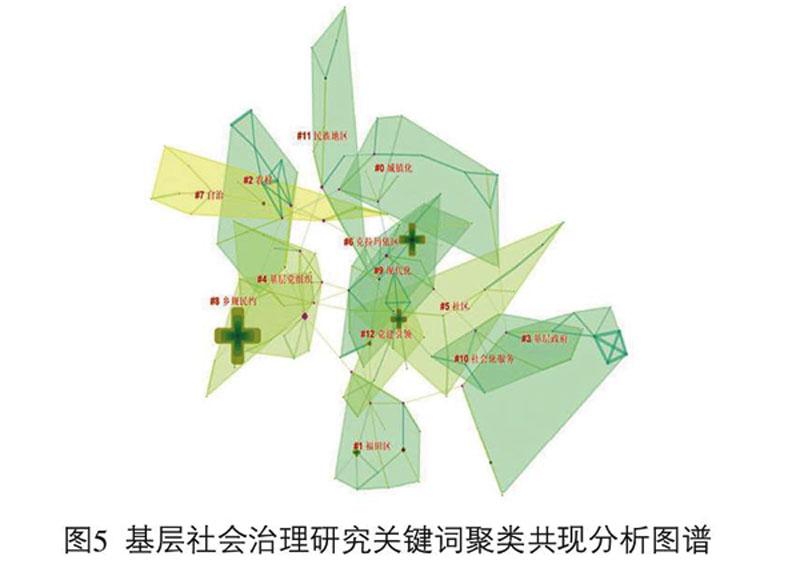

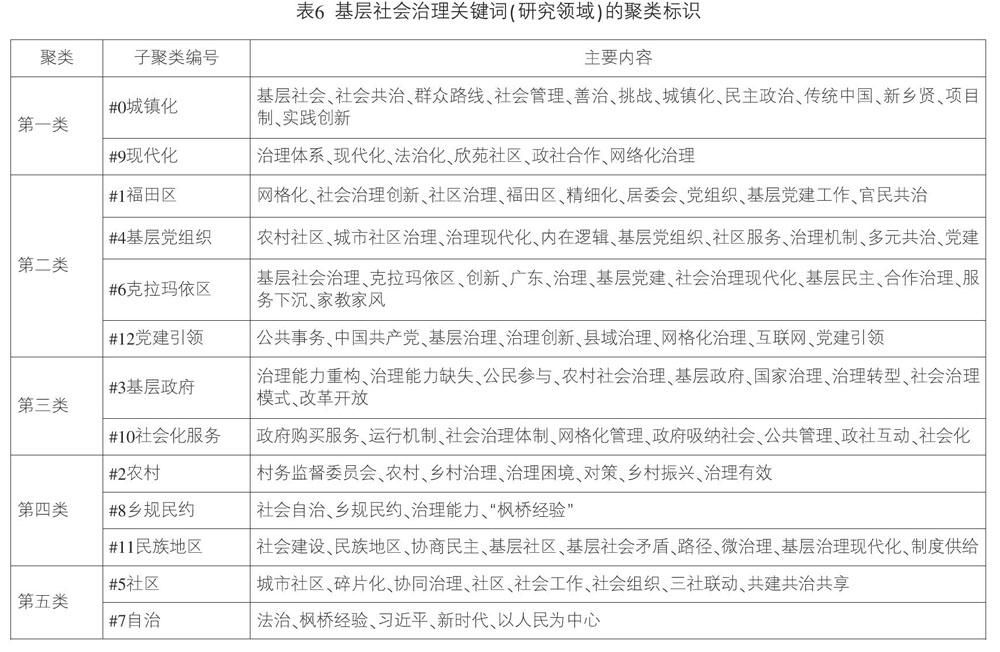

⒈基層社會治理研究的內容版圖。根據研究熱點聚類共現分析圖譜(見圖5)可以看出,經過Citespace5.5 R2界面導出的數據,基層社會治理研究共有13個聚類,分別為#0城鎮化、#1福田區、#2農村、#3基層政府、#4基層黨組織、#5社區、#6克拉瑪依區、#7自治、#8鄉規民約、#9現代化、#10社會化服務、#11民族地區和#12黨建引領。13個聚類可以歸為五大類內容(見表6),第一類包括#0城鎮化和#9現代化兩個聚類,第二類包括#1福田區、#4基層黨組織、#6克拉瑪依區和#12黨建引領四個聚類,第三類包括#3基層政府和#10社會化服務兩個聚類,第四類包括#2農村、#8鄉規民約和#11民族地區三個聚類,第五類是#5社區和#7自治兩個聚類。

⒉基于關鍵詞聚類共現分析圖譜和聚類標識的內容板圖解讀。經過Citespace5.5 R2界面導出的關鍵詞聚類共現分析圖譜和節點信息,可以直觀反映基層社會治理研究的內容版圖。在關鍵詞聚類中,每一個關鍵詞節點都是相關文獻信息的表達,但是軟件導出的結果更多地停留在淺層信息,未能展現學術研究的深度,而通過對關鍵詞聚類共現分析圖譜和聚類標識內容版圖的深入解讀,將隱藏在圖譜背后的文獻信息呈現出來,如作者及其觀點等,可以更深刻把握研究的全貌。

第一類包含“城鎮化”和“現代化”,關鍵詞主要有基層社會、城鎮化、傳統中國、新鄉賢、項目制、現代化和法治化等。改革開放以來,我國經濟飛速發展,城鎮化不斷向前推進,城鎮快速發展帶來的社會問題日益增多,社會治理面臨巨大挑戰。吳理財和楊桓以溫州模式為例研究城鎮化背景下的城鄉基層治理體系,認為既有的城鄉分割的管理體制無法適應社會發展的要求,浙江省溫州市以鎮街為基礎、以社區為單元、以合作社為單位配置集體產權,促進了城鄉一體化發展,同時也強化了國家政權在基層社會的控制力。[5]陳藻和冷天以成都市溫江區為例研究“人”的城鎮化背景下的農村社區治理,認為各地興起的農村新型社區是快速城鎮化的產物,這類社區成了農業轉移人口和城市流動人口聚集的重要據點,應當構建“三社互動”社區服務管理新機制,以服務為導向和推動復合共治來進行社區治理。[6]劉東杰和周海生研究江蘇省淮安市城市化背景下的鄉村社會治理,認為當前鄉村社會治理的困境包括鄉村社會治理主體弱化、鄉村社會治理資源稀缺、鄉村社會治理存在觀念沖突,這些困境給城鄉社會協同治理帶來了難題,并針對問題提出了解決方案。[7]郭占鋒等人研究陜西省咸陽市的村莊合并帶來的農村基層社會治理問題,認為村莊合并打破了原有村莊的邊界,村民認同感不強,村莊外部沖突上升,沖突主要轉向農村與政府之間,鄉村治理面臨多種壓力。[8]王詩宗和吳妍研究城鎮化背景下的杭州市余杭區基層社會治理創新,認為在鄉鎮改制后,街道層級的干部群眾參與公共事務出現了制度性障礙,杭州市余杭區通過創新實施街道民主協商議事會議制度,形成功能上的“代償”,這種可復制性的創新方式可以為城鎮化進程中的基層社會治理提供參考。[9]項繼權和劉開創認為,城鎮化推動我國“三農”的轉型,也推動國家向城市社會轉型,未來三十年我國將向城市中國轉變,城鄉之間差別逐漸縮小,城鄉逐漸走向平等和融合,農民權利意識不斷加強,行動能力不斷上升,這必將推動農村基層社會治理的變革,因此,需要構建開放包容、城鄉一體、公平法治的基層社會治理體系。[10]馬光川和林聚任認為,中國農村存在社會原子化危機和循環陷阱的兩大困境,應當從社會重構走向社區培育,不斷推動農村治理現代化。[11]王木森和唐鳴研究十八大以來的社區治理現代化問題,認為黨的十八大以來各地開展的社區治理創新實踐,生成了政策領動與實踐創動的“聯動—互動—融動”的治理圖景。[12]沈費偉和張丙宣研究社會治理創新的項目制,認為項目制模式具有目標有限性、組織靈活性、資金來源多元化、周期短等特點,實現了跨部門的協同治理。[13]第一類聚類主要對我國在城鎮化和現代化進程中出現的社會轉型、價值觀念、管理模式、利益沖突等進行分析,針對存在的問題進行了廣泛而深入的研究。

第二類包括“福田區”“基層黨組織”“克拉瑪依區”和“黨建引領”四個聚類,關鍵詞主要有網格化、社會治理創新、福田區、精細化、城市社區治理、多元共治、克拉瑪依區和黨建引領等。這里的兩個聚類“福田區”和“克拉瑪依區”,是基層社會治理的典范,引起了學術界的廣泛關注。2015年12月,《人民論壇》雜志社聯合中共中央黨校、國家行政學院、中國社會科學院、國家發展和改革委員會等部門的專家學者,對深圳市福田區的基層社會治理問題進行深入調研,形成了一系列的研究成果。張文認為,福田區在創新基層社會治理方面做到“四個堅持”,即堅持黨建引領,堅持多元共治,堅持精細治理和堅持互聯網思維,不斷促進基層治理現代化。[14]楊宜勇認為,基層社會治理的福田模式,在于充分發揮政治優勢,在精準、精細、精致和極致上下功夫,體現出四個特點:一是“一核多元”的治理結構,二是發揮社會自我調節的作用,三是以服務引領治理改善,四是賦權賦能,支持社會組織參與治理。[15]湯晉蘇認為,福田基層社會治理的創新實踐在于把群眾組織起來參與和監督自身事務。[16]戴焰軍從黨建視角分析福田模式,認為區委領導班子的基層黨建做得好,突出亮點是基層黨建工作考核評價機制,通過黨建帶動基層社會治理。[17]竹立家認為,福田區基層社會治理有三個突出特點:一是注重搭建治理平臺,二是激活多元共治的治理機制,三是以需求為導向不斷完善共建共治共享的社區服務體系。[18]王春光認為,福田區的基層社會治理探索在三個方面具有示范意義:一是多元共治,二是強化 ,三是社區治理創新要實現社會共享價值。[19]地處邊疆的新疆克拉瑪依區探索出一條培育社會組織,引導社工、義工和居民共同參與社區治理的新路。謝志強認為,克拉瑪依區的基層社會治理主要有四個特點:一是真心為群眾服務的理念,二是有正確的定位,三是抓住基層社會治理的難點對癥下藥,四是處理好政治、經濟、社會、民生等多重關系。[20]第二類聚類主要聚焦基層社會治理的典型地區,并貫穿黨建這條主線。如福田區位于改革開放前沿的廣東省深圳市,是深圳市中心城區,也是深圳市委市政府所在地,經濟發達,市民素質普遍較高,黨政部門在基層社會治理方面敢于探索,利用現代信息技術,不斷創新工作模式和工作方法,實行多元共治和精細化治理,取得了明顯成效,其經驗做法值得研究和借鑒;克拉瑪依作為西部地區,在社會治理方面摸索出了一條創新路徑,作為內陸地區的典范,也值得研究和借鑒。

第三類包括“基層政府”和“社會化服務”兩個聚類,關鍵詞主要有治理能力重構、公民參與、基層政府、政府購買服務和政社互動等。周根才認為,基層政府采取傳統的硬治理手段和方法已經不能有效解決新問題,應當從社會干預疏導能力、合作共治能力等軟治理能力進行基層政府的治理能力建構。[21]周慶智認為,代理治理揭示了基層政府治理的性質。代理治理具有政治與行政職能合一、多中心權威治理結構等特點。代理治理的現代轉型應當從基層政府政治與行政職能的分離著手,建立法治化的權力結構和體系。[22]崔晶認為,中國基層社會治理存在基層政府與社會之間的公共場域,基層政府與社會之間的合作要求弱化政府外包體系的行政化和暢通自下而上的參與通道,社會公眾參與公共政策的制定和執行,借鑒中國歷史上的鄉約與里甲模式。[23]陳榮卓和肖丹丹認為,當前社區治理出現了“無網格不治理”的趨勢,從網格化管理到網絡化治理,關鍵在于社區網格化管理與社區自治要有機銜接和良性互動。[24]孫柏瑛和于揚銘認為,網格化是政府在不確定的治理環境下采取的基層治理方案,具有一些不可避免的內生問題,并提出了應對策略。[25]楊君認為,在基層社會治理中,政府吸納社會不應僅為技術治理,而應體現社會公平正義,還應注重參與式行動治理。[26]方冠群等人研究村落共同體與農村社會治理的關系,認為在社會轉型時期,鄉村文化衰落、農民權利訴求明顯、農村社會治理面臨挑戰,并提出了從整合鄉村文化、強化組織建設和改變管理理念三個方面創新農村社會治理的路徑。[27]尹杰欽等人認為,農村基層黨組織在社會治理創新上面臨著基層黨組織與社會關系尚未理順、農村社會治理各主體未能有效整合、民主治理存在不足和法制體系不健全的挑戰,并將其歸因為農村基層黨組織在治理理念、方式、環境和素養等方面存在不足。[28]吳理財認為,改革開放以來,我國農村基層社會治理經歷過兩波重大變遷:第一波發生在國家與鄉村社會之間,第二波發生在鄉村社會內部,鄉村社會內部治理要在村民自治的基礎上引入法治和德治。[29]費梅蘋認為,當前基層政府與社會工作組織的關系是一種領導與被領導關系,這種關系削弱了社會工作服務的獨立性和專業性,因而構建良性的基層政社關系,要進一步完善政府購買社會工作服務體制機制。[30]第三類聚類主要從政府公共產品的提供、公民參與社會治理的狀況、社會治理的方式方法等方面進行研究,分析當前我國基層社會治理領域的政府供給公共產品以及政社互動存在的問題,尤其是農村地區基層社會治理遇到的公共產品供給能力問題,說明學術界對基層社會治理關注的點和面都很廣,研究也具有一定的深度。

第四類包括“農村”“鄉規民約”“民族地區”三個聚類,關鍵詞主要有村務監督委員會、鄉村治理、“楓橋經驗”、民族地區等。盧福營研究浙江省武義縣后陳村村務監督委員會認為,作為一項制度創新,后陳村村務監督委員會制度經歷了“制度形成—經驗擴散—優化拓展”三個階段,基層社會治理創新具體表現為創新的核心內容、原則和精神實質在時間上的可持續性和空間上的可復制性。[31]周少來以基層腐敗為切入點研究中國鄉村治理的結構轉型,認為根除腐敗,保障基層群眾合法權益,構建民主化法治化的治理體系和反腐體系是鄉村治理的必然要求。[32]于水和楊萍認為,“鄉政”與“村政”共存于國家與社會的公共場域,但存在無法有效銜接的情形,提出了農村社會治理的“有限主導—合作共治”模式。[33]周慶智認為,中國鄉村治理的關鍵在于基層政府治理的法治化,但也要取決于鄉村多元社會力量的變化。鄉村治理的現代轉型要重視社會發展、法治規則和社會改革三個因素。[34]吳永紅和梁波認為,基層社會治理模式在不斷創新,而創新過程中又產生諸多治理困境。[35]程同順和魏莉認為,城市社區存在自治與他治的雙重向度治理困境,而微治理可以有效彌合和回應這種雙維困境。[36]左停和李卓認為,鄉村治理的水平體現國家治理的水平,構建以自治為基礎、法治為原則和德治為特色的“三治融合”治理體系,是實現鄉村有效治理的新格局。[37]楊建華認為,中華文明五千年的發展蘊含了豐富的基層社會治理文化,當前的社會治理應當從傳統文化中吸取有益成分,重塑鄉規民約的權威,構建新型的社會共同體,實現基層社會的有效治理。[38]劉志奇等認為,傳統鄉規民約是一種本土化的社會治理資源,相當于“地方法”功能,在當前社會背景下,應揚棄和再造傳統鄉規民約,為鄉村基層社會治理提供助益。[39]汪世榮認為,“楓橋經驗”的做法是完善中央立法、地方立法和社會規范的三層治理制度體系,這對完善村規民約和風俗習慣,實現基層社會的有效治理具有重要意義。[40]盧芳霞回顧浙江“楓橋經驗”,認為在社會轉型時期,“楓橋經驗”將從碎片治理向系統治理轉變、從憑人治理向依法治理轉變、從單一治理向綜合治理轉變、從末梢治理向源頭治理轉變。[41]第四類聚類主要聚焦農村基層社會治理,涉及鄉村社會、鄉村文化、農村基層黨組織、鄉規民約和“楓橋經驗”等內容。由于鄉村社會傳統因素較為濃厚,因而鄉村基層社會治理必須采取有別于城市基層社會治理的方式方法,既要充分考慮傳統因素,如民間習俗和民間規范的作用等,又要注意發揮農村基層黨組織的作用,將傳統因素轉化為鄉村基層社會治理的價值和制度。

第五類包括“社區”和“自治”兩個聚類,關鍵詞主要有城市社區、碎片化、協同治理、三社聯動、法治等。高紅研究城市社區的合作治理,認為社區公共性是城市社區多元共治的價值依歸,而共同體困境的存在導致多元共治失靈,提出應通過公共性重構來實現合作共治。[42]孫秀艷研究福州市鼓樓區的城市社區治理,認為提高基層社會治理的工作效能是創新社會治理的關鍵,鼓樓區的黨建引領、踐行治理理念和提升社區服務為城市社區治理提供了借鑒。[43]楊貴華認為,社區協商可以使公眾行使民主權利,可以有效化解社會矛盾,應當在社區治理中嵌入協商民主模式,建立長效機制,以解決治理動力不足等問題。[44]葉林等認為,運用“互聯網+”與城市社區相結合,在治理理念、治理平臺和治理體制機制等方面進行創新,可以實現城市社區的協同共治。[45]姜勝輝認為,在城市社區治理中應采取標準化治理,健全制度體系、協調標準化治理多元關系,這一模式符合精細化治理的要求。[46]李德認為,我國當前基層社會治理存在碎片化問題,從碎片化治理轉向整體性治理,需要調動各方面力量,從理念到實踐進行多領域創新。[47]張必春、許寶君認為,整體性治理是一種網絡化的治理結構,其實質是跨界合作。[48]關于三社聯動,徐永祥和曹國慧認為,這是一種實踐先行、政府主導的創新模式,這一模式可以有效提升居民福祉,實現基層民主和促進社區內生性發展。[49]田舒認為,三社聯動的創新體現在多方參與決策,合理定位各方優勢,實現優勢互補。[50]吳江和范煒烽認為,三社聯動存在不足,一是三社之間聯動不暢通,二是社工之間合作不足,三是專業社工人才建設存在短板,四是服務與需求錯位,五是居民參與形式化。[51]關于基層社會治理的法治化問題,劉旭認為,基層社會治理在平臺建設和制度銜接等方面存在結構性缺陷,法治化保障不足,應當在法治層面明確社會治理體系的各項要求。[52]郁建興亦認為,社會治理需要超越原有管控維護模式,以法治為實現手段和基本特征。[53]王志立認為,基層社會治理應當堅持以人民為中心,堅持人民的主體地位,基層社會治理成果應當惠及全體人民,增進人民的幸福感。[54]第五類聚類主要聚焦城市社區治理,社區是聚居在一定地域范圍內的人們所組成的社會生活共同體,城市社區與鄉村社區存在較大差別,如社會結構復雜,社會化程度高、生活方式多樣、訴求多元等。因此,城市社區的治理復雜程度遠高于鄉村社區,自治、共治和法治是其重要價值。

(三)基層社會治理研究的主題演進

根據關鍵詞時區線信息分析圖(見圖6)來看,2006—2019年間關鍵詞一直在變化,每年都有不同的熱點和重點,2006—2013年,主要關鍵詞只有村民自治、基層社會和基層社會治理三個。關于主題演進還需結合圖1進行分析,2006—2013年,年度最高發文量僅為14篇,說明研究的熱度和深度極為有限。2013年11月黨的十八屆三中全會通過《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》后,“基層社會治理”的命題受到高度關注并成為學術研究的熱點和焦點。因此,2014—2019年,以“基層社會治理”為主題的研究成果迅速增多,研究的廣度和深度超過以往任何時期,這一點從圖6中可以得出結論:2014年關鍵詞主要有基層治理、權力調控、民族地區和治理能力缺失等;2015年關鍵詞主要有現代化、法治、善治和社會治理方式等;2016年關鍵詞主要有基層黨組織、社會組織、福田區和三社聯動等;2017年關鍵詞主要有黨組織、社會化服務和微治理等;2018—2019年的主要關鍵詞有治理能力、治理機制、鄉村振興和楓橋經驗等。在以上關鍵詞中,有四個關鍵詞突現強度明顯,分別是創新4.57,社會治理創新3.25,社會治理3.01,基層社會治理2.76,這四個高突現強度關鍵詞是學術研究的核心(見圖7)。黨的十九大報告提出要加強社會治理制度建設,完善黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法治保障的社會治理體制,提高社會治理社會化、法治化、智能化、專業化水平。因此,創新社會治理模式以及加強社會治理的制度建設都是未來基層社會治理研究的重要方面。

四、加強基層社會治理研究的未來展望

通過對2006—2019年學術界關于基層社會治理研究的937篇文獻進行計量和可視化分析,呈現出了學科領域的基本狀況和發展態勢。黨的十九屆四中全會指出:要“完善群眾參與基層社會治理的制度化渠道。健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的城鄉基層治理體系,健全社區管理和服務機制”。[55]展望未來,對基層社會治理的研究還應當不斷強化和深入,完善共建共治共享的社會治理制度,構建基層社會治理新格局,將成為學術界研究的一大熱點。

一是加強基層社會治理嵌入機制和治理效能等方面的研究。隨著城鎮化、信息化和現代化的發展,公眾的參與意識不斷增強,利益訴求也日趨多元,在此背景下,基層社會治理如何適應時代要求、如何明確職責劃分、如何做到簡約高效、如何通過凝聚民心來實現和諧治理和有效治理,需要進一步研究和探討。

二是加強基層社會治理的社會協同與公眾參與研究。多元化的社會治理體系,在黨組織發揮核心作用的同時,還需注重發揮各類主體的參與作用,如促進各類社會組織、機構和社會公眾積極參與社會治理,引導不同社會階層、不同文化水平、不同年齡層次和不同職業的公眾積極參與基層社會治理。公眾參與是現代基層社會治理的重要內容,未來應在社會組織和機構參與基層社會治理的途徑、方法、效能、優點和困難以及制度設計、激勵機制和存在障礙等方面進一步加強研究。

三是加強大數據、人工智能與基層社會治理的研究。隨著信息技術的發展,大數據和人工智能技術被運用到社會生活的諸多領域,而基層社會治理的精細化離不開現代信息技術支撐。大數據具有其自身優勢,可以在短時間內捕捉、管理和處理數據集合,具有超強的整合數據資源和分析能力,可以大幅度提升基層社會治理效能。以大數據為基礎的人工智能具有廣闊的發展前景,人工智能可以為基層社會治理的精細化、精準化和高效化提供便利。因此,未來應進一步加強大數據、人工智能與基層社會治理的研究。

四是急需加強基層社會治理的法治化、制度化和常態化研究。當前,基層社會治理存在著亟待解決的問題,如治理體系不完善、基層掌握的資源有限、基層社會治理難度大等。未來應從基層社會治理的社會根源、傳統文化、現代化沖擊等方面分析基層社會矛盾及其產生的原因,針對不同情況研究解決方案,以法治為基礎加強基層社會治理。

【參考文獻】

[1]中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定[N],人民日報,2013-11-16(01).

[2][55]中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定[M].北京:人民出版社,2019:29-30.

[3]譚捷,張李義,饒麗君.中文學術期刊數據庫的比較研究[J].圖書情報知識,2010,(4):4-13.

[4]邱均平,劉思洛,劉敏.改革開放30年來我國情報學研究的回顧與展望(二)[J].圖書情報研究,2009,(2):8-13.

[5]吳理財,楊桓.城鎮化時代城鄉基層治理體系重建——溫州模式及其意義[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2012,(6):10-16.

[6]陳藻,冷天.“人”的城鎮化背景之下的農村新型社區治理研究——以成都市溫江區為例[J].經濟體制改革,2015,(1):111-116.

[7]劉東杰,周海生.城市化背景下的鄉村社會治理——以江蘇省淮安市為例[J].農業現代化研究,2015,(2):200-205.

[8]郭占鋒,李琳,吳麗娟.村落空間重構與農村基層社會治理——對村莊合并的成效、問題和原因的社會學闡釋[J].學習與實踐,2017,(1):85-95.

[9]王詩宗,吳妍.城鎮化背景下的基層社會治理創新——杭州市余杭區街道民主協商議事會議制度分析[J].北京行政學院學報,2017,(4):35-40.

[10]項繼權,劉開創.城鎮化背景下中國鄉村治理的轉型與發展[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2019,(2):1-9.

[11]馬光川,林聚任.從社會重構到社區培育:農村治理現代化的制度邏輯[J].南通大學學報(社會科學版),2015,(1):130-136.

[12]王木森,唐鳴.社區治理現代化:時代取向、實踐脈向與未來走向——十八大以來社區治理“政策—實踐”圖景分析[J].江淮論壇,2018,(5):126-133.

[13]沈費偉,張丙宣.項目制:社會治理創新的模式與邏輯[J].長白學刊,2019,(3):110-118.

[14]張文.“四個堅持”推進福田社會治理創新發展[J].人民論壇,2016,(3):84.

[15]楊宜勇.福田模式的四個特點[J].人民論壇,2016,(3):85.

[16]湯晉蘇.基層社會治理創新的福田實踐[J].人民論壇,2016,(3):85.

[17]戴焰軍.基層黨建是基層社會治理的保證[J].人民論壇,2016,(3):86.

[18]竹立家.福田區如何推進社區治理的現代化[J].人民論壇,2016,(3):86.

[19]王春光.福田探索的示范意義[J].人民論壇,2016,(3):87.

[20]謝志強.基層社會治理新思路[J].人民論壇,2014,(S1):77.

[21]周根才.走向軟治理:基層政府治理能力建構[J].學術界,2014,(10):34-42.

[22]周慶智.代理治理模式:一種統治類型的討論——以基層政府治理體系為分析單位[J].北京行政學院學報,2016,(3):1-10.

[23]崔晶.基于公共場域視角的基層政府與社會合作治理研究[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2017,(3):133-143.

[24]陳榮卓,肖丹丹.從網格化管理到網絡化治理——城市社區網格化管理的實踐、發展與走向[J].社會主義研究,2015,(4):83-89.

[25]孫柏瑛,于揚銘.網格化管理模式再審視[J].南京社會科學,2015,(4):65-71+79.

[26]楊君.政府吸納社會:城市基層治理社會化的新視角[J]. 城市發展研究,2017,(5):118-124.

[27]方冠群,張紅霞,張學東.村落共同體的變遷與農村社會治理創新[J].農業經濟,2014,(8):27-29.

[28]尹杰欽,甘信芝,黎力.農村基層黨組織社會治理創新面臨的挑戰及其歸因[J].當代世界與社會主義,2016,(6):149-154.

[29]吳理財.中國農村社會治理40年:從“鄉政村治”到“村社協同”——湖北的表述[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2018,(4):1-11.

[30]費梅蘋.政府購買社會工作服務中的基層政社關系研究[J].社會科學,2014(6):74-83.

[31]盧福營.可延擴性:基層社會治理創新的生命力——寫在后陳村村務監督委員會誕生十周年之際[J].社會科學,2014,(5):67-75.

[32]周少來.中國鄉村治理結構轉型研究——以基層腐敗為切入點[J].理論學刊,2018,(2):114-121.

[33]于水,楊萍.“有限主導—合作共治”:未來農村社會治理模式的構想[J].江海學刊,2013,(3):133-137.

[34]周慶智.鄉村治理轉型:問題及其他[J].江西師范大學學報(哲學社會科學版),2015,(6):3-10.

[35]吳永紅,梁波.制度結構、非均衡依賴與基層治理困境的再生產——以居委會減負悖論為例[J].甘肅行政學院學報,2017,(4):52-60+128-129.

[36]程同順,魏莉.微治理:城市社區雙維治理困境的回應路徑[J].江海學刊,2017,(6):123-131+239.

[37]左停,李卓.自治、法治和德治“三治融合”:構建鄉村有效治理的新格局[J].云南社會科學,2019,(3):49-54+186.

[38]楊建華.傳統基層社會治理文化的現代轉型[J].中國特色社會主義研究,2015,(5):90-94.

[39]劉志奇,李俊奎,梁德友.有限性與有效性:基層社會治理中傳統鄉規民約價值的揚棄與再造[J].浙江大學學報(人文社會科學版),2018,(1):73-82.

[40]汪世榮.“楓橋經驗”視野下的基層社會治理制度供給研究[J].中國法學,2018,(6):5-22.

[41]盧芳霞.從“社會管理”走向“社會治理”——浙江“楓橋經驗”十年回顧與展望[J].中共浙江省委黨校學報,2015,(6):64-69.

[42]高紅.城市基層合作治理視域下的社區公共性重構[J].南京社會科學,2014,(6):88-95.

[43]孫秀艷.城市社區治理創新的探索與啟示——基于福州市鼓樓區的實踐分析[J].福建論壇(人文社會科學版),2014,(11):158-165.

[44]楊貴華.社區協商的獨特價值及其實踐推進[J].社會科學,2017,(3):75-81.

[45]葉林,宋星洲,邵梓捷.協同治理視角下的“互聯網+”城市社區治理創新——以G省D區為例[J].中國行政管理,2018,(1):18-23.

[46]姜勝輝.標準化治理:城市社區治理新模式[J].中共天津市委黨校學報,2019,(5):88-95.

[47]李德.從“碎片化”到“整體性”:創新我國基層社會治理運行機制研究[J].吉林大學社會科學學報,2016,(5):90-99+189-190.

[48]張必春,許寶君.整體性治理:基層社會治理的方向和路徑——兼析湖北省武漢市武昌區基層治理[J].河南大學學報(社會科學版),2018,(6):62-68.

[49]徐永祥,曹國慧.“三社聯動”的歷史實踐與概念辨析[J].云南師范大學學報(哲學社會科學版),2016,(2):54-62.

[50]田舒.“三社聯動”:破解社區治理困境的創新機制[J].理論月刊,2016,(4):145-150.

[51]吳江,范煒烽.“三社聯動”社區治理模式的反思與提升[J].云南社會科學,2018,(6):154-158.

[52]劉旭.社會治理構成及法治保障[J].北京交通大學學報(社會科學版),2015,(2):102-107.

[53]郁建興.走向社會治理的新常態[J].探索與爭鳴,2015,(12):4-8+2.

[54]王志立.以人民為中心的基層社會治理邏輯與實現路徑[J].領導科學,2019,(2):15-18.

(責任編輯:馬海龍)

A Summary of the Research on the Grass-Roots

Social Governance in China

Huang Mingtao

Abstract:In order to fully understand the hot spot,key point,frontier and development context of grassroots social governance research in domestic academic circles,this paper,with the help of Citespace5.5 R2 software,studies 937 Chinese core and CSSCI literatures in CNKI database (from 2006 to 2019).At the same time,combined with bibliometerics research methods,this paper makes a comprehensive analysis from the annual distribution of publications,subject distribution of papers,important journals of publications,author distribution of publications,papers with high citation frequency,distribution of research institutions,keyword co-occurrence and content map interpretation.The study found that,taking the third plenary session of the 18th CPC central committee held at the end of 2013 as the node,the literature has witnessed explosive growth since 2014.Research focuses on four key words:innovation,social governance,social governance and grassroots social governance.The existing research is analyzed and summarized,and the future research direction is pointed out.

Key words:grassroots social governance;social governance innovation;social governance;knowledge map;CiteSpace