“玲瓏石語”壺的創作感悟

向 鋒

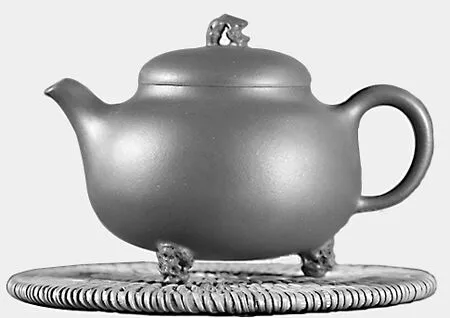

圖1 玲瓏石語

在這個世界上,紫砂壺的造型有千萬種,熟悉紫砂的人都知道,紫砂泥料有著非常優良的易塑特性,其燒制后形成的獨特的氣孔結構,讓它成為了一種十分優良的茶具。數百年前,隨著散茶的出現,人們的飲茶方式逐漸從宋代的團茶轉變成我們今天所常見的散茶,以沖泡的方式來喝茶成為了古今中外無數茶人的愛好,紫砂壺最初就是為此而生的。伴隨著飲茶文化的發展,歷代文人的青睞,紫砂文化逐漸發展起來,借助自身優良的工藝特性,各種不同題材,不同形態的紫砂壺應運而生,其中就有人創作出了模擬自然界中各種事物肌理表現的工藝技法,并將其融入傳統紫砂壺的結構造型之中,圖1這件紫砂壺“玲瓏石語”就是采用這種方法制作而成的。

在制作紫砂壺圓形器的時候多采用打泥條泥片然后圍身筒的方法,這把壺的壺身圓潤,且壺面上沒有任何裝飾,是典型的紫砂圓形器,不過要做到腹鼓渾圓的形態效果,在鑲接好壺面處理好鑲接痕跡以后,對于壺底的鑲嵌需要一定的技巧,底片雖然是圓形,但需要接續上壺面延伸下來的線條,做到圓潤、順暢,所以在圓形底片與壺身泥片鑲接的時候,壺面的泥片鑲接處要切割成傾角,再覆上脂泥;壺底片同樣也是如此,切除相同角度的傾角與壺面泥片相互結合,再用明針處理好鑲接的痕跡,讓壺面和底片看起來如同一整塊泥片制作而成。

同時這把壺雖然采用了截蓋的形式,但卻并非與壺身一體,壺肩上承托起凝縮的壺口,這學習了過去同類光素器紫砂壺的造型結構,成熟圓潤、通過壺肩的線條流暢的過渡到壺口,口蓋相連,上下收斂、甚是美觀。這樣的造型還有另外一個好處就是對于壺流以及壺把的鑲接處理上可以采用沒有痕跡的暗接法,這樣一來整體的形態氣質趨于一致,線條流暢沒有斷裂或是強硬的轉折,搭配細膩的包漿,對光線的折射可以營造出靚麗的光影效果,足以令人感到賞心悅目;所以壺蓋的制作依舊可以延續壺面光潤的特色,圓形半圓頂如同瓦片一樣覆蓋在壺口之上,倘若單純從上述這些塑造來看,這就是一件傳統味十足的紫砂光素器作品。但上下壺鈕和壺足的塑造瞬間讓這把壺的氣質發生改變,由原本的平和舒緩,向“奇”而秀麗的方向變化。

紫砂泥說是泥,實際是砂,而我們知道,當巖石風化以后就會變得如同砂礫一樣,學過建筑的都知道,倘若以水調和,砂是可以轉變成石的,用紫砂泥來表現石的質感并非是用紫砂完全復制一塊“石頭”,而是讓原本的砂泥形成的造型具有“石”味。這有些像篆刻當中所說的“金石味”,即抓住所要塑造的形狀特點。作品“玲瓏石語”的裝飾造型創意來自于“太湖石”,這種石頭又叫做窟窿石,是石灰巖被長時間侵蝕以后自然形成的,分為干石和水石兩種,由于紫砂壺是用來喝茶的,天然就與水相關,所以在這把壺上的太湖石主要模擬的是水石的形態,壺鈕和壺足都采用風格統一的造型特點,主要體現太湖石的“皺、漏、瘦、透”之美。通過運用紫砂雕塑當中鏤空的技巧,將壺鈕和壺組塑造成仿佛被侵蝕后的石塊,表面光潤,內里堅實,同光潤的壺身壺面包漿形成既相似又不同的肌理質感。

這種形態塑造的難點在于,對壺鈕的鏤空塑造需要考慮到壺足整體支撐的強度,需要考慮到壺鈕下氣孔的開放,所以在作品“玲瓏石語”的壺鈕被塑造成了拱形,而壺鈕則采用了不規則的螺旋形,前者可以隱藏鈕下的氣孔,而后者則在維持鏤空太湖石的形態基礎上保證了整體的強度。

紫砂作為神奇的五色土,其本身是沒有形狀的,正是創作者的思考賦予了其各種形象,各種意蘊和各種情感,支撐這一切的就在于紫砂優良的可塑性,現代工藝能夠將傳統的紫砂泥料分的更加精細,同時也就誕生出各種與過去完全不同的塑造組合,由此傳統紫砂不再屬于過去“文人”的專利,而是新時代的藝術呈現,它同時還代表了豐富且底蘊深厚的民族文化,在不斷的藝術實踐中開拓未來。