保障國家公園體制試點區社區居民利益分享的公平與可持續性

——基于社會-生態系統意義認知的研究

何思源,魏 鈺,蘇 楊,閔慶文,4,*

1 中國科學院地理科學與資源研究所,北京 100101 2 北京林業大學自然保護區學院,北京 100083 3 國務院發展研究中心《管理世界》雜志社,北京 100013 4 中國科學院大學,北京 100049

公平和可持續的利益分享是自然資源管理的關鍵目標,如何實現這一目標需要通過資源使用規則來引導使用者行為[1-2]。然而,這些建立在支持或質疑規則之上的行為時常不易預測和理解[3]。針對存在不同資源使用者的復雜社會-生態系統,已有研究者指出,資源使用者之間的競爭會隨著其增加的利益需求而加強,競爭將不可避免地引發他們對利益分享規則的爭論,從而影響其資源使用具體行為。因此,在制定規則時如果能夠了解影響資源使用者對規則接受與否的關鍵因素,就可以在一定程度上設計出易于得到支持的使用規則,達到利益分享的公平和可持續目標[4]。

影響資源使用者對規則的態度與相應行為的關鍵因素可以總結為以下兩個方面[5]。

首先,在個體層面上,關鍵因素是資源使用者如何評估資源。人們對利益的價值認知將導致他們持續反對或支持某種利益分享規則[6]。傳統上對資源的價值評估集中于根據經濟價值進行稀缺資源分配,默認使用者會接受分配結果[7],往往會忽略使用者認同的非物質價值,從而低估生態系統服務價值[6,8-11]。因此,有研究者指出[5],在一個社會-生態系統中,資源的價值高低受到意義和情境的影響:如果資源使用者賦予生態系統某項服務以積極意義,表明他們覺得這是一項利益,因此在利益分享方案中是否納入這種“利益”,將影響資源使用者個體對規則采取支持或反對立場。

其次,在群體層面上,關鍵因素在于不同利益群體間對資源價值評估差異是否形成理解與共識。因為如果社會-生態系統內的利益分享規則被不斷質疑,就會因資源使用行為不當而降低整個系統 “穩健性”[12]。對于分析資源可持續利用的社會-生態系統而言,“穩健性”同時指向生態系統與社會系統,所以它需要有能力避免人們所依賴的生態系統滑向無法支持使用者的新狀態或者長期處于無法滿足人們需求的過渡狀態[13]。因此,在對意義認知產生共識的基礎上來推動協商和調和認知差異,以集體行動的方式形成規則,可以促進規則被多方接受,系統維持穩定[5]。

我國近年來在以自然保護區為首的公共自然資源保護實踐中,在保護地社區資源使用受到保護目標限制時,對不同利益相關者對于利益的取得和分配的研究開始增加。研究從社會認知的角度來鑒別社區保護行為的動因,表明社區對資源的使用行為不僅是因為在乎其經濟價值,而是兼有其他價值考量[14-15]。研究對社區規范在實現公共自然資源可持續管理的作用研究發現,將基于物質分配的管理規則擴展到尊重社區社會規范,體現了對社區所重視的非物質價值的認可,有助于形成接受規則、開展資源保護的激勵機制[16-18]。引入社會-生態系統分析框架的研究可以彌補傳統生態系統服務和資源管理研究中重經濟價值評估,輕社會選擇和利益相關者認知的不足,從行為學角度來幫助解決資源可持續利用問題[19-20]。

因此,我們綜合國內外研究,認為資源價值的界定從根本上來說取決于利益相關者在一定的情境中賦予生態系統的意義,這個價值的界定過程和結果,即哪些生態服務和產品是利益,決定了利益相關者對利益分享規則的態度和相應的行為,體現了他們對規則公平和可持續的認可與否。這一認知過程體現了自然生態系統與社會經濟系統的互動, 而社會-生態系統框架能夠更全面的反映生態系統、資源使用者以及制度因素等要素的相互關系。

我國正在開展國家公園體制建設,國家公園作為一種自然保護地,是邊界清晰的地理空間,也保有提供多樣化生態系統服務的自然資本[21-22]。建立在原有保護地空間整合和管理統籌上的功能區劃,涉及到調整原有和設計新的利益分享方案來管理各類資源使用者[23-24]。依賴于自然資源開展生計的社區是一個關鍵利益相關者,只有理解其對資源的價值界定,才能形成和實施能夠讓社區資源使用者樂于進行行為調整的規則,使社區行為與其他利益相關方相協調,維持國家公園這一社會-生態系統的穩健性[25]。

本研究以武夷山國家公園體制試點區為研究區域,以體制建設進程為動態背景,探索如何制定利益分享規則來實現社區資源使用的公平和可持續目標。研究采用一個社會-生態系統分析框架,從社區視角分析資源價值的界定及其對利益分享規則的影響。具體而言,研究分析1)資源使用者進行資源價值界定的“情境”特征;2)在特定情境下賦予生態系統的具體“意義”所反映的利益所在;3)對政策決策者可能制定的規則的態度。研究進一步討論社區認知特征與深層原因,并討論如何通過協商來進行規則設計來促進資源使用行為符合保護需求,保證系統“穩健性”。

1 方法

1.1 研究區域

武夷山國家公園體制試點區總面積為982.59 km2,包括國家級風景名勝區(64 km2),國家級自然保護區(565.27 km2)和九曲溪上游保護地帶(353.32 km2)(圖1)。原有保護地經過空間整合和協同管理,將4個縣(市)5個鄉鎮,25個行政村納入國家公園范圍,其中武夷山國家級自然保護區內有武夷山市星村鎮桐木村、建陽市黃坑鎮坳頭村、大坡村和桂林村的六墩自然村,共有32個居民點,589戶,2453人;武夷山國家級風景名勝區涉及3鎮,8村,2個農場,3027戶,12050人;武夷山九曲溪上游保護地帶涉及星村鎮8個行政村,8466人。

圖1 武夷山國家公園試點區位置,現有保護地構成及入戶訪談點Fig.1 The map of the city of Wuyishan and the national park pilot, showing households visited

1.2 分析工具:資源價值界定與使用規則形成

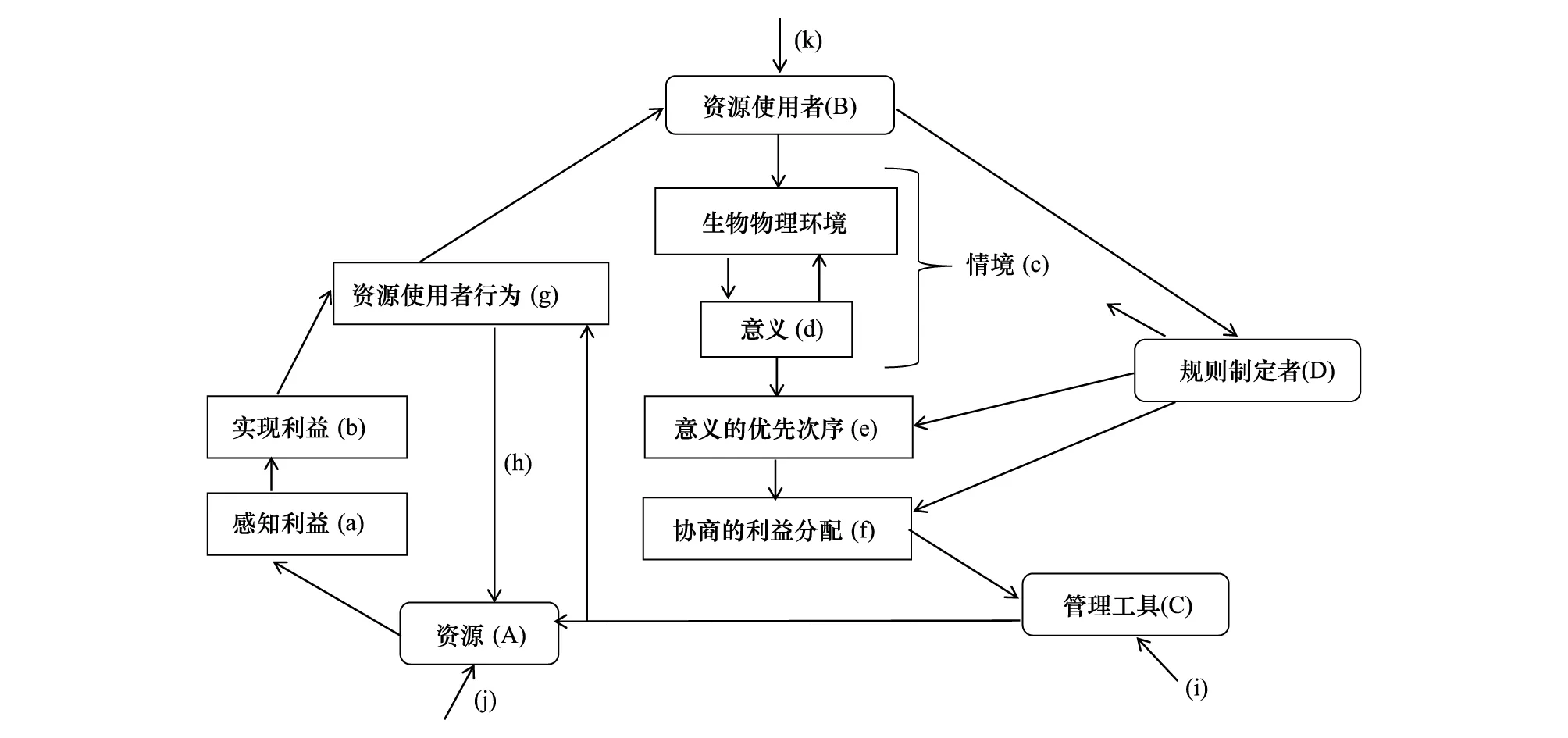

本研究采用一個簡化的社會-生態系統分析框架,分析社區居民這一資源使用者如何界定資源價值和看待利益分享規則,從而通過相應行為對系統穩健性造成影響[3,26-27](圖2)。

框架的一部分顯示,資源使用者(B)的行為(g)基于其對感知利益和現實利益(a, b)的比較。其中感知利益來自人們在特定情境(c)中賦予資源(A)的意義(d),如果人們認為生態系統某個或某些生態服務對他們有意義(d),這些服務就是利益所在(a)[5],這種意義認知過程受到他們所處的自然和社會環境,即情境的影響(c)[28]。現實利益受到資源使用規則影響,如果現實利益與感知利益趨于一致,資源使用者就會對規則較為認可,反之,使用者就傾向于違背規則或要求新規則,影響社會-生態系統穩健性。研究內容1)針對動態變化的情境;研究內容2)針對感知利益,分析社區居民基于意義認知的具體利益訴求;研究內容3)針對現實利益,分析社區居民對規則的態度以推斷其最終的行為可能性。

框架的另一部分顯示,規則制定者(D)需要在協調不同資源使用者的利益訴求背后所認知的意義的優先次序(e),確保重要的意義得到認可,必要的利益得到分配(f),從而促進正式或非正式的利益分享機制(C)形成,推動合法的資源使用(g)帶來持續的利益流(h)。研究以社區居民和其他資源使用者為簡化的不同利益相關者,在討論中根據這一框架嘗試細化一個“協商空間”來促進利益分享機制形成。

圖2 基于生態系統意義認知的資源使用社會-生態系統分析框架[5]Fig.2 A social-ecological system conceptual framework for resource use analysis based on perception of meanings of ecosystems

1.3 調研與數據分析

我們在2016年7月18日—26日在武夷山國家公園體制試點區規劃范圍內及其外圍鄉鎮(武夷山市范圍內)以半結構化訪談方式進行了入戶調查(圖1),共涉及6個鄉鎮、30余個行政村。在進行統計時將空間范圍劃分為試點區內,試點區邊界10km內,20km內以及50km內4個組,試點區內訪談居民主要居住在自然保護區,風景名勝區及九曲溪上游。這一方法的依據在于,社區成員對其生活環境(情境)有直接和真實的認識,可以迅速感受到其積極或消極的變化[29]。調查采用半結構化問題,主要內容除基本人口和經濟信息外,根據研究內容分為3個部分:1)情境認知。包括對現有保護地和保護對象的認知和理解以及對國家公園功能的認識和理解;2)意義認知。對生態系統的意義的理解,即“利益”是什么;3)規則認知。對國家公園可能管理規則的態度。有些問題是開放式的(定性),通過敘述提供信息;有些問題是封閉式的(定量),一般回答“是”、“否”或“不知道”。

數據分析以話語分析和描述統計為主,涉及到基于空間、年齡、學歷等分組分析時采用非參數檢驗,在SPSS(Statistical Product and Service Solutions, version 22)中進行,支持主要研究目的:

第一,分析影響社區居民進行意義構建的情境和“利益”認知上的時空動態;

第二,分析可能的保護地關鍵政策變動在社區居民對“利益”預期上的影響;

第三,構建促進“利益”認知趨同的促進多個利益相關方利益分享的協商空間。

1.4 人口和生態系統服務基本信息

研究共訪問383戶,從現有保護地內到最外圍鄉鎮分別為202,143,15和23戶,男性316人,女性67人;受訪者以40—59歲最多,占68%。30%的受訪者是小學或以下學歷,48%的受訪者為初中學歷。家庭年收入在10萬—50萬比例最高,達到43%。80%受訪戶家庭總人口數在3—6人之間。

從收入主要來源結合家庭年收入分布情況(表1)看,社區自然生態系統依賴性強。除了非農產業外,茶葉可以帶來較高收入,與茶山面積、地塊數和勞動力呈顯著正相關(P<0.01);水稻-煙葉輪種被認為較之單一種植水稻收入更高;在公益林保護政策下,大量承包到戶的商品林尚未完成政府收儲已禁伐;非農產業以旅游服務供給為主。從從業年限來看,茶葉和水稻-煙葉輪作從業年限中位數均為20年,木材生產為14年,其他種養殖業和非農產業為9年。

表1 受訪戶自述關鍵生計來源與家庭年收入分布

1有三戶未完成訪問,不計入;2杉木和毛竹;3西瓜、芋頭、蔬菜、真菌等;4自營旅游、商店等

因此,茶葉和水稻-煙葉輪種是兩項最主要且穩定的生計來源,發展出人地互動的文化景觀。特別是茶山管理,是武夷山中亞熱帶常綠闊葉林森林生態系統管理的重要組成部分。這類鄉村景觀可以被認為是一種耦合的社會-生態系統,為人類福祉提供多樣化的生態系統服務[30]。

圖3 武夷山國家公園試點區受訪戶關鍵生計地理空間分布Fig.3 Spatial distribution of interviewees in terms of distance to the national park pilot boundary

從生態系統服務和生計來源的空間差異性(圖3)可以看到,茶山作為森林生態系統管理的一部分,與現有保護地分布重疊程度高,普通農業生產大多在保護地外圍。

2 結果

2.1 影響意義建構的情境

2.1.1對歷史和現實情境的認知:保護地存在和管理對資源利用的影響

從1979年自然保護區設立以來,到1994年建立武夷山國家級風景名勝區,再到1999年成為世界自然和文化遺產,本地居民經歷了各種類型保護地的規劃和管理,成為他們賦予同一生態系統以“意義”的社會情境;保護管理的結果,也成為他們繼續形成意義認知的自然環境和社會經濟基礎。因此,研究首先分析保護地的存在作為特殊的社會情境,對于生態系統意義的建構有什么影響,從對保護地和保護對象的認識以及對保護地管理的認識兩個方面進行研究。

首先,對于“是否知道武夷山有什么保護地和保護對象”以及“是否知道自己的生產用地在不在保護地內”這兩個問題,從受訪者位置(表2)來看,對前一問題的回答在組間沒有顯著差異。從主要生計來看,水稻-煙葉種植者只有68%表示知道保護地名稱和作用,其他產業從事者回答“知道”的比例都在80%以上;對于保護地與自家用地的關系,茶農和林農表示“不知道”的最少(約7%),其他種養殖業從業者達到29%。

表2 社區居民對武夷山地區保護地和保護對象的了解

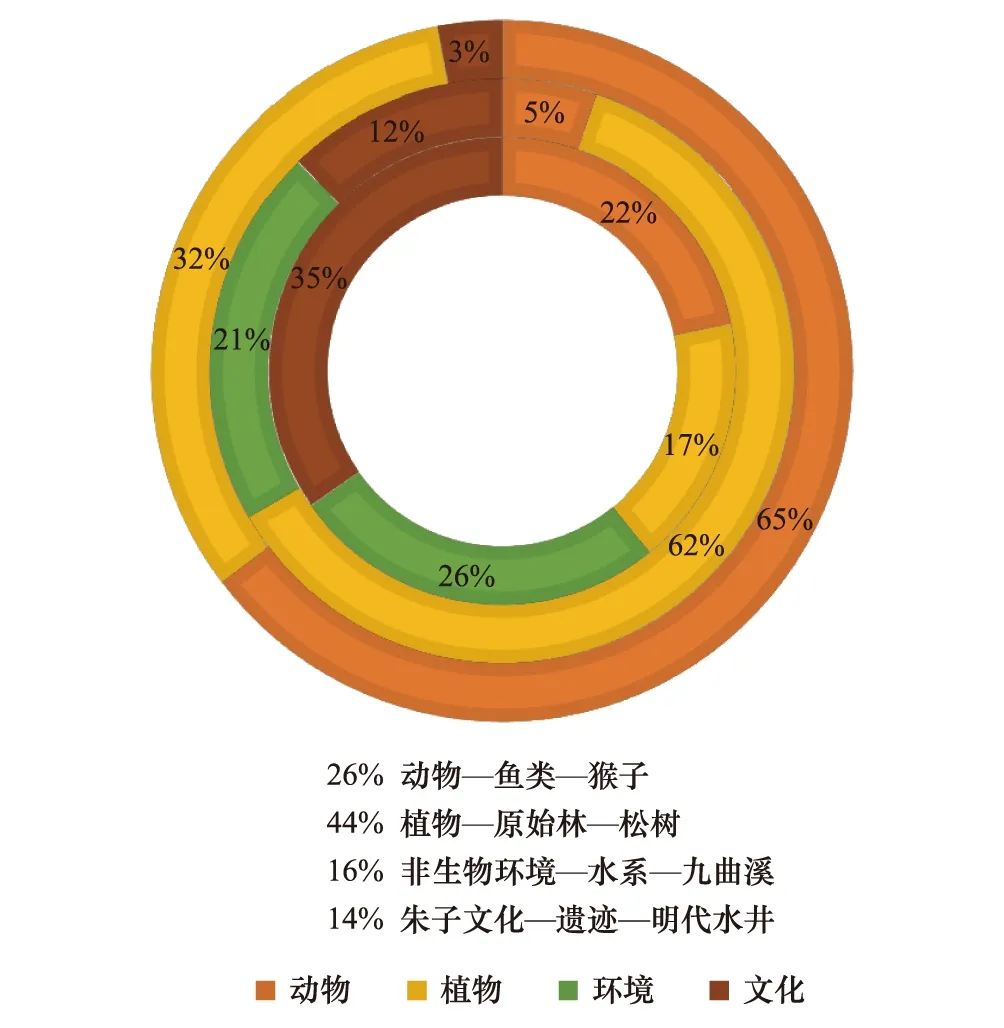

從98名對保護地名稱與保護對象進行了具體描述的受訪者話語中可以抽象出兩個特征:(1)保護地特殊名稱或關鍵地段敏感性。表現為對“風景名勝區”這一名稱陳述最多且準確,對自然保護區在空間上比較明確,但多以“桐木”、“黃崗山”等關鍵地帶代指(25人);(2)保護對象認知的尺度和功能多樣性。共列舉114種保護對象,認知多樣性表現為在空間尺度和認知邏輯上,涵蓋了從生態系統/抽象概念到具體遺產位置/保護對象名稱的四類3個層次(圖4)。總體而言,受訪者對植被保護認知的一致性很高(44%),反映了保護闊葉林為本底的森林生態系統在保護地的建立和運行中得到了社區居民的注意。

圖4 四類保護對象(每環)及每類的3個認知層次(從外環到內環由抽象到具體)Fig.4 Conservation objectives perceived by local residents

其次,從是否保護好、經營好和服務好3個方面,探究社區如何評價被他者賦予保護價值的地理空間管理狀況。

圖5 本地居民對保護地保護成效,經營成效和服務成效的認知(受訪者由內環向外環遠離保護地,中心為樣本總體)Fig.5 Perception of the management effectiveness of the protected areas in Wuyishan

半數以上受訪者認為保護成效很好(圖5),回答“不清楚”的以保護地外圍受訪者為主。從給出具體評價的135位受訪者話語中可以提煉出其對保護成效的兩個評價標準,并自主構建了兩者的相關關系。

(1)以生態環境變化為標準,包含生物、環境和自然災害3個方面。生物方面包括植被恢復、野豬增加、茶葉品質提高;環境方面包括水源豐富、土壤肥力加強;自然災害方面包括泥石流減少等。森林采伐、偷獵;水土流失、水質惡化、亂挖河道;地質災害和水災頻發為負面評價。

(2)以管理動態為標準,包含資金和人員、規則制定和規則執行3個方面。首先,護林員、森林公安等是否有責任意識、社區是否有環境意識、是否有足夠的環境教育和環保投入;其次,是否有明確的鄉村管理規范和細化的管理標準;最后是規則執行上能否對保護地外圍包括商業采伐、任意采摘、上游捕撈、化肥農藥污染等有所控制。

近四分之一受訪者表示不清楚保護地的營利性經營情況(圖5),特別是保護地外圍受訪者。對給出具體評價的82個受訪者的話語進行提煉,可以發現社區認為保護地經營是通過門票、講解等帶來旅游收入;設施完善、臨近現有完整保護地的景點收入更多。然而,這類經濟效益不是受訪者評價“經營”成效的標準,保護地繼續存在并帶動社區生計才是評價標準:

(1)保護地規劃建設是否給社區以配套建設。比如,自然保護區為社區提供資金修建飲水設施、硬化道路得到正面評價;度假區與社區關系得到負面評價。

(2)保護地管理是否予以社區(生態)補償。比如,景區從經營收益中提供生態林補貼、交通補助得到正面評價;能源補貼缺失、收取毛竹砍伐指標管理費等得到負面評價。

(3)保護地經營能否帶動社區生計。比如,民宿、茶葉和生態農業得到正面評價;社區居民直接參與保護地經營不足成為負面評價。

(4)保護地經營能否形成公開管理規范。比如,保護地內生產、民宿管理等缺乏明確的社區參與管理規范成為負面評價。

不到三分之一的受訪者認為保護地有非營利公益功能,但這一認知比例在保護地內受訪者最低(圖5)。從具體敘述評價標準的160位受訪者的回答中可以發現,判斷保護地“服務”成效標準除了景區、保護區和博物館等限時憑證免費游覽外,多以社區整體社會福利的實現進行判斷,與前述對保護經營成效的判斷標準類似:

(1)保護地能否提供公益服務,包括免費游覽機會等。

(2)保護地能否帶動政府提高社會整體福利,包括教育、醫療、環境整治和基礎設施建設。

(3)保護地能否帶來(生態)補償。

(4)保護地能否帶動生計,特別是維護傳統生計下的森林資源利用。

因此,在保護地長期管理中,武夷山當地社區對于保護地、保護對象和保護管理成效形成了具體的認知,這些認知基于長期的自然資源使用歷史,受到保護地建立和管理的外部政策約束,成為影響他們對未來預期與行動的基礎。

2.1.2對未來情境的預期:國家公園的功能

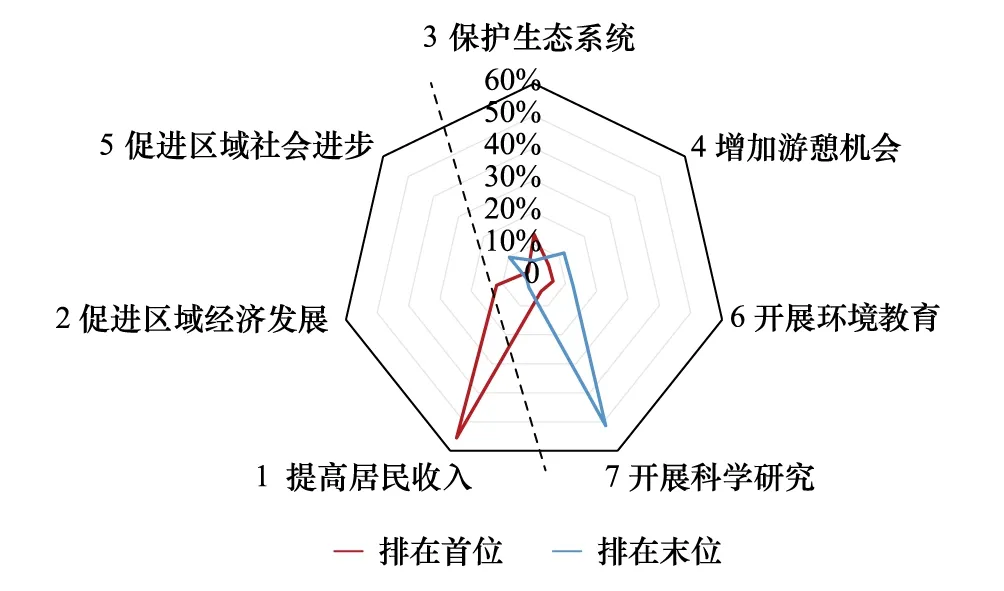

圖6 受訪者對國家公園功能的排序(1—7)和選擇不同功能排在首末位的比例Fig.6 Ordering of national parks′ functions and the percentage of choice for putting them at the top and the end

在對現有保護地管理認知的基礎上,受訪者對列出的國家公園主要功能(虛線右邊)和協同功能進行了評價(圖6)。半數以上受訪者將“提高居民收入”排在首位(56%),其次是 “保護生態系統”(13%);半數以上受訪者將“開展科學研究”放在末位(51%)。將國家公園視為收入帶動的考慮優先于保護,對涉及更廣泛人群的公益功能排位靠后。

對約三成受訪者具體闡述的國家公園功能理解進行歸納發現,對國家公園的預期繼承了對保護地管理的認知,從強化與規范保護、扶持相關產業以及完善社會管理3個方面反映了對保護地保護成效、經營成效和服務成效的訴求:

(1)強化和規范保護。包括在生態保護方面繼續進行生態系統和野生動植物保護,在生態修復方面用本地植被土壤解決水土流失,在保護管理方面匹配管理人員、明確崗位權責、建立垂直管理機構,改變封閉式管理,開展生態保護教育。

(2)扶持相關產業。以生態旅游為核心,發展附加值高的產業,規范社區參與生態旅游的途徑;加強種植業科技含量、規模生產和標準化;對林木實施村民自治,分林到戶,有序利用。

(3)完善社會管理。借國家公園體制試點建設加強政府和民眾溝通,構建民眾發聲渠道,幫助居民參與保護和建設,完善搬遷安置;進一步向社區普及法律知識,完善教育、文體設施。

因此,武夷山國家公園試點區社區對于新保護地的預期延續了對原有保護地管理評價的標準,這將會影響他們對未來資源使用和利益分享規則的態度和行為。

2.2 生態系統意義與管理規則認知

2.2.1感知利益源自何處:特定情境下對生態系統意義的認知

保護地的長期存在和管理是社區民眾生產生活的特定情境,保護成效并非受訪者考量保護地管理成效的唯一方面。對在空間分布上與保護地最為切近的茶農受訪結果進行話語分析發現,他們對武夷山生態系統賦予了與“保護為主”含有的“生態系統完整性”不同的意義來定義“利益”。

生態系統首先被視為重要的生計來源。對于個人和家庭,它提供基本收入或成為增收途徑;對于社區,它提供就業機會,帶動社區經濟。其次,人與生態系統互動存在文化傳承。在良好生境中管理茶山、制作好茶,可以修身養性、帶來社區和諧;在技術交流和市場擴展中可以加強人際關系、開闊視野、推廣文化。當代茶山精神價值很大程度上建立在承受價格波動風險的經濟效益上,經濟價值帶來的滿足感與文化自覺相融合。對于形成經濟價值的物質供給所需的資本投入,受訪者將生態系統及其要素視為富有關鍵意義的生產投入,可以辨識出自然生態本底即 “山場”,包括巖石、土壤、海拔、地形位置等立地條件;天氣,包括陽光、雨水,水源等;森林生態系統完整功能以提供茶葉生長“小氣候”。

因此,受訪者對武夷山生態系統賦予了明確的意義,既有物質和精神的積極意義,也有因收益損失而形成的消極意義;既對理想收益和實際收益及其波動原因有所了解,又在對生產要素的投入的認知上與國家公園“保護為主”的意義有所關聯,表達了富有邏輯的利益訴求。

2.2.2現實利益判斷依據:對潛在規則的態度

研究設計了15條可能影響現實利益的管理規則(表3),考察受訪者對新規則下資源利用與利益共享的態度。研究發現,受訪者對制約范圍廣、限制全體公眾利益的條款態度較為一致(2—6);對限制空間范圍具有人員針對性、涉及生態系統服務的條款態度具有差異性(12—15)(圖7)。50%以上保護地內受訪者認為條款1不應限制進入茶山作業的居民。在與生產生活相關的條款中,7—10被普遍認為合理且愿意執行,但對11—15認識存在兩級分化。受訪者認為7—10已經在現有保護措施里得到有效執行,感知的理想收益與規則下的現實收益有可以接受的偏差;11在認為合理卻不愿執行中達到10.5%這一相對最高比例,隨著受訪者遠離現有保護地,認為不合理的比例攀升至最外圍的43.5%,可能與生計嚴重依賴水稻直接相關。12—15的意見分歧主要在于認為行為高發且日常化,難以約束,比如用水;或者依據生態規律不需要進行限制,比如毛竹間伐。

表3 國家公園體制試點區的可能限制

圖7 受訪者對限制條款的四種態度組合的選擇比例(白色圓:75%以上;灰色圓:25%—75%;半徑與選擇比例一致)Fig.7 Proportion of interviewees′ attitude towards certain regulations

3 討論

3.1 利益認知的時空尺度特征和原因

將研究結果重置于分析框架中,可以看出研究區社區居民資源利用行為特征和動因。從研究區受訪者對現有保護地的存在和管理這一社會情境的認知,以及在此情境中的“利益”訴求,可以看出社區居民對所處的生物物理環境和業已形成的保護地管理規則這一情境有明確認識(圖2c),對武夷山生態系統賦予了明確而完整的意義(圖2d)。這個意義的核心是武夷山生態系統具有很高的生計重要性,能夠帶來多樣化的物質收益和伴隨而來的精神享受,為了維持生態系統服務可持續,需要保障自然生態系統的完整和自然資本,從而保證上述“利益”實現。這一“利益”認知肯定了生物物理環境本身的重要性[31],但無論是對現有生態系統的認識還是對未來國家公園管理目標的選擇,社區都將生計利益實現置于生態系統保護之前(圖2e)[32]。社區從多個層面對自身利益和全民利益有區分,表現為對保護地的保護成效、經營成效和公益效用的判斷都含有保護地能否有生計帶動這一方面;比之文化價值,先注意到生態服務的經濟價值。這一認知也延續到對未來情境:國家公園功能的評價上。

居民對感知利益與現實利益差別的認知因為其生產生活空間上存在不同保護對象與保護規則而有差異,比如茶農和林農對保護地位置與生產用地位置關系更為清楚,更清楚利益訴求(圖2a)將會受到潛在管理規則的何種影響(圖2b)。秉持著對生態系統業已形成的利益訴求,社區居民對影響利益分享和福利分配的國家公園管理規則也表現出對空間制約范圍廣的條款態度較為一致,對有明顯空間管制、影響生產生活需求的規則態度差異大(圖2f)。

居民生態系統認知也具有時間動態,以響應政策或適應市場的行為體現出來(圖2g)。當生態系統的經濟價值被認識到之后,其文化價值和精神價值與經濟價值相結合,從原有的直接的文化自覺帶來的滿足感加入了由茶葉經濟價值實現后的滿足感。因此,利益的認知變動伴隨著文化價值認知的弱化,一定程度上導致長期形成的文化景觀的破壞,如隨意擴大茶山規模。同時,對于已經認識到或實現過的經濟價值被規則改變而讓位于生態價值時,如禁伐,居民會認為“利益”減少,分配不公,在利益期待上落差較大(圖2a, b)。

3.2 保障國家公園管理下資源使用公平與可持續的路徑

國家公園設立宗旨要為全民與后世保護生態系統完整性。因此,國家公園管理需要確定以政府為代表的全民利益與保護地社區居民個人利益的分配[33]。為了使利益分配方式可以積極影響資源使用者行為(圖2c),避免因對規則質疑頻繁而導致資源使用影響社會-生態系統穩健性,研究提出一個“協商空間”來促進合理的利益分配機制形成。

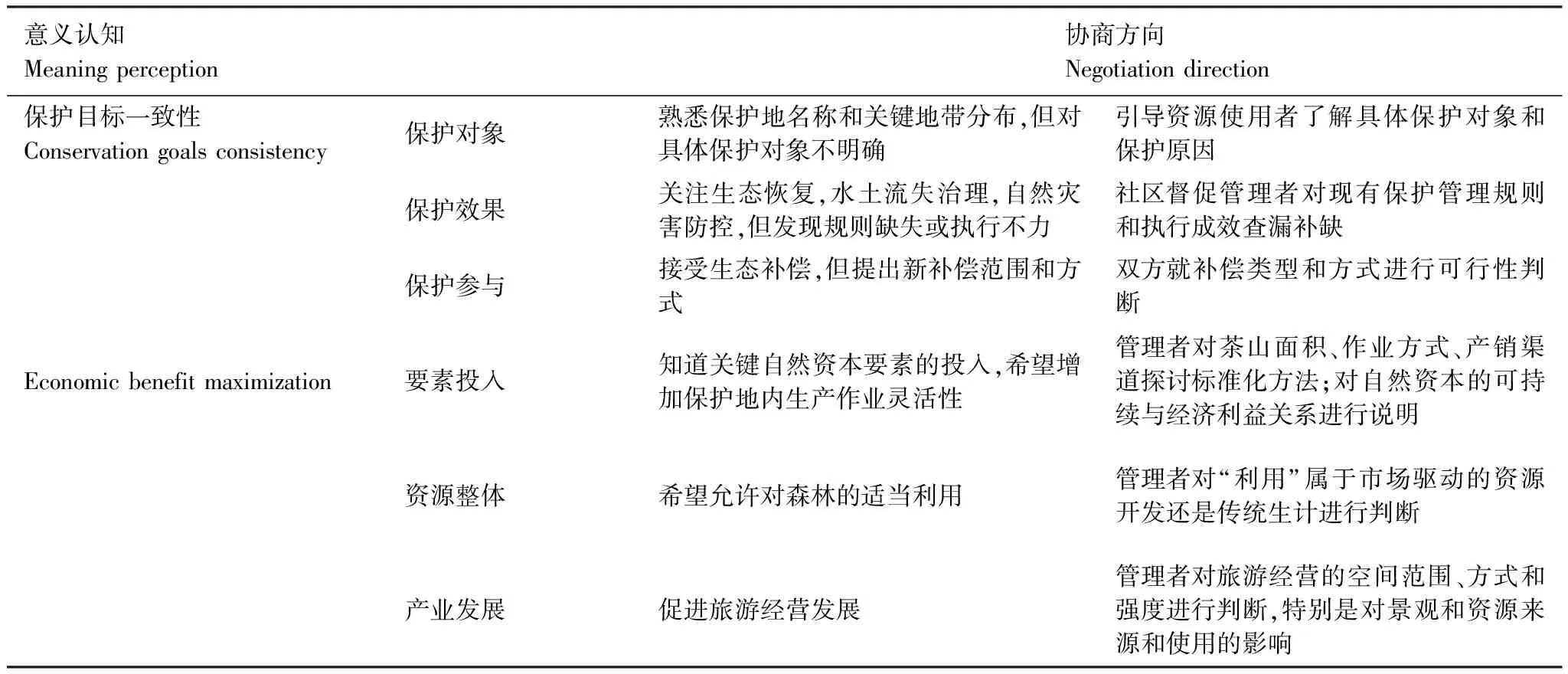

這里將“協商空間”定義為可以對生態系統意義進行探討和排序的一組信息,通過對這組信息的分析,尋找讓認知意義趨同或妥協的管理方式。信息源自兩類認知:一是與實現生態系統完整性等保護目標一致的認知;二是與實現自身利益最大化一致的認知。協商就是要將與生態系統保護認知一致的目標形成具體的行為引導,將單一資源使用者利益最大化的認知向全民利益最大化的認知引導,行成具體的行為限制。在保護地設定和管理中,本地社區往往難于發聲。而國家公園主要功能的實現需要依托協同功能的實現(圖6),才能保證社會-生態系統的穩健性不會受到資源掠奪式的使用方式影響[34]。“協商空間”的設定,在于充分了解社會情境,尊重資源使用者價值判斷,同時從實現生態系統價值最大化予以平衡,保證社會-生態系統平穩。基于社區居民對保護地管理的評價和預期以及對利益的認知,研究以武夷山為例,提出設定“協商空間”,完善新制度,導向負責任的管理(stewardship)(表4)。

表4 推動社會-生態系統穩健性的保護地資源使用者協商空間

在協商方向中(表4), “說明”和“引導”一般針對意義的形成和變動,“判斷”更多涉及到具體利益分配。這里還要指出,隨著經濟價值意義凸顯,如何回歸文化價值和精神價值是社會-生態系統管理的一個難點;市場價格的高增可能導致資源依賴者竭盡全力使用資源,因此,在行為引導和限制時如何使得市場價格穩定成為更高尺度管理的關鍵問題。同時,盡管協商空間重點在于對生態系統能夠產生的利益進行認知,但是本地居民會將社會發展和社會福利等公共管理期望帶入生態系統管理,這也是在進行管理工具構建時需要區別對待的。

4 結論

研究利用一個界定資源價值與形成使用規則的分析框架,分析武夷山國家公園體制試點建設進程中社區如何對生態系統賦予意義來定義“利益”并通過對規則的理解以潛在行為變動影響系統“穩健性”,探索保障社區得到公平和可持續的利益分享的途徑。研究發現,①社區認為在包括國家公園在內的保護地管理的這種情境中,資源的生計帶動意義始終很重要;②武夷山生態系統的意義首先在于其可以提供多樣化的物質收益,其次是作為文化遺產和商品可以帶來精神滿足感,社區也在一定程度上認可生態保護的重要意義;③社區對未來的利益分享規則的態度取決于規則在時空上的應用是否影響他們賦予生態系統的意義的優先次序。當在空間出現意義的優先次序(生態完整性價值vs生計價值)競爭或時間上產生利益分配變動(原有保護地管理vs國家公園管理)時,需要推動社區資源使用者認可新的利益分享機制。因此,可以構建協商空間,基于社區居民認知引導不同利益相關者的認知意義趨同,將社區所重視的生態系統意義的融合到所要實現的保護管理目標中,激發社區參與保護的主動性,最終保障社會-生態系統的穩健性。