秦淮商業環境的形成與發展

卓超慧 徐雷

摘 要:秦淮文化是以秦淮河為自然環境,從人文、民俗、建筑等多個方面綜合形成的區域文化。“一方水土養一方人”,秦淮河便捷的水利交通不僅推動著河岸周邊的文化發展,同時也吸引了各地的商人在此經商。從六朝到現代,不論時代如何變化,秦淮河岸的商業一直不斷地發展著。

關鍵詞:秦淮河;商業環境;形成要素;影響

中圖分類號:TU984.13 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2020)11-00-04

0 引言

本文以秦淮河岸為背景,探究兩岸商業環境的形成與發展以及秦淮商業文化在時代變遷中產生的影響,總結地域文化對商業環境發展的意義,從而對未來秦淮商業環境的設計提供一定的理論指導。

1 商業格局的形成要素

1.1 資源豐富,運輸便捷

秦淮河與長江相連,溝通了城內水系,為南京城提供了充足的淡水資源。秦淮河不僅可以進行水產養殖,各類水鳥、禽類也在此繁殖,形成了良好的生態環境,同時范蠡營建的“越城”,使得秦淮河下游成了農民和漁民的聚集區[1]。

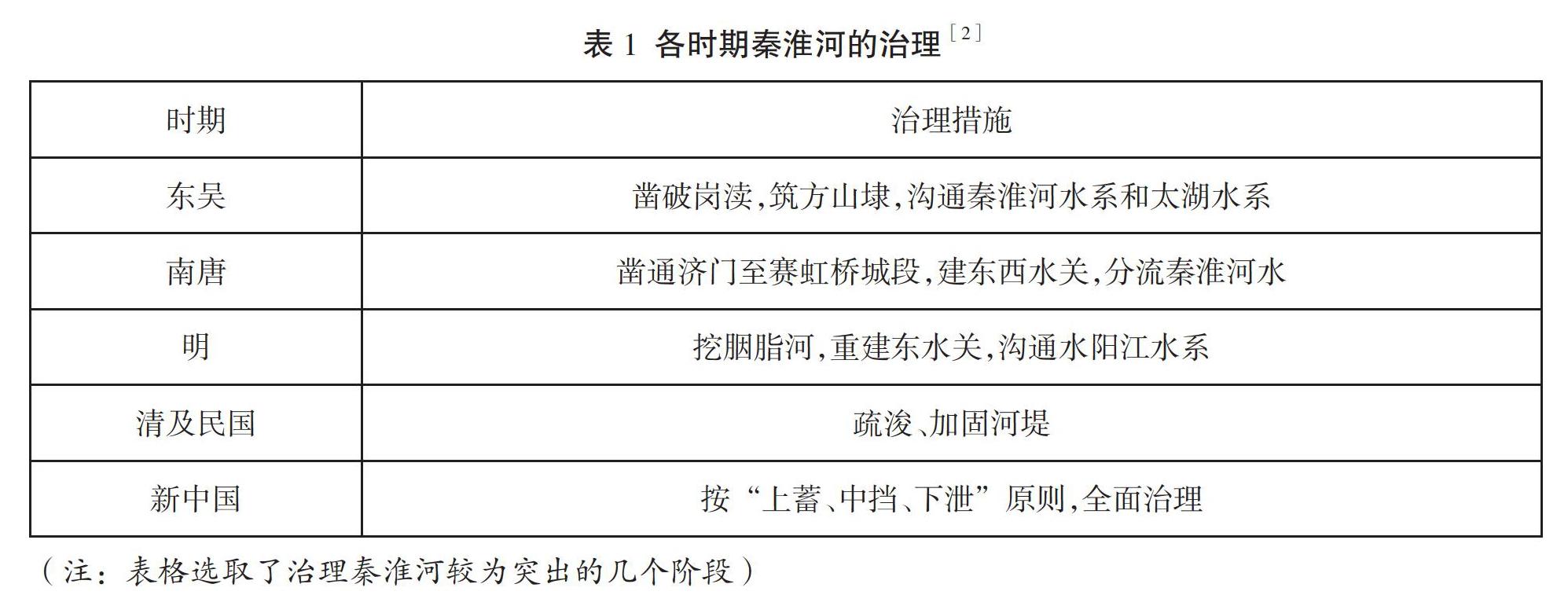

如表1所示,秦淮河初期多洪澇災害,通過各朝代的治理,水上運輸能力得到了提升,不僅使周邊的商家可在省內進行物資輸送和商品交易,同時也拓寬了與省外甚至國外的交易渠道——河岸常停靠來自扶南、天竺、波斯、日本等國家的外商船只。明代“十三市”多分布于河流沿線,還有大量的手工作坊聚集在三山街和鎮淮橋一帶,商品的運輸與販賣都依賴于秦淮河。

1.2 文化繁榮發展

明清時期,秦淮河畔的各類文化繁榮發展,為秦淮的商業發展提供了人文基礎。科舉考試是古代選拔人才的重要手段,并在明清時期達到鼎盛。坐落于秦淮河畔的江南貢院是中國古代最大的科舉考場,全國數萬名考生在此參加鄉試,中舉之后再去往北京參加殿試。來參加考試的考生多為外省人,臨近省份的考生可以自行往來,而住得較遠的考生則需要在當地住宿。資金較充足的考生會選擇住旅館或租房住,而資金較少的考生可以花很少的錢住在會館或試館里。每3年1次的集中考試為貢院附近街道的旅店帶來了生意,一些常住的文人、考生也保證了住宿行業的穩定。

2 秦淮商業文化的發展

2.1 商業盛行的六朝

六朝雖自然經濟占主體地位,且幣制混亂,時局不穩定,但商業活動盛行。東晉在商業方面較為發達,尤其是手工業如紡織、陶瓷、造船、造紙等,各類官辦手工作坊相繼在建康城內建立。城墻改為磚建,又在秦淮河上架構浮橋,使大船可直接從長江駛入秦淮河,并設立了以“朱雀航”為中心的“二十四航”,即24座浮橋,形成了沿河設店、沿河建房的秦淮兩岸商業格局。

南朝的建康城中秦淮河與青溪、運瀆和潮溝形成了繞城水系,周邊有大大小小100多個集市,有的還形成了專門的市,例如紗市、谷市、鹽市。水上交易和海外貿易更為興盛,波斯、扶南、朝鮮和日本等國家均遣使者來此,各地運來的商品以及海外的特產和象牙、犀角等貴重物品都在此售賣。

2.2 文化市場的繁榮

江寧府作為南唐都城,其經濟的發展得益于南唐的金陵城格局構建。南唐都城的建設擺脫了六朝建康都城的舊框架,包含了六朝都城外的秦淮河兩岸經濟富庶的居民區;突破了六朝建康以“君”為本的單一都城功能,體現了“筑城以衛君,造郭以守民”的規劃思想,使金陵城成為了政治、軍事、經濟相結合的統一體[3]。《南唐江寧府圖》中描繪的鎮淮橋周邊的花行、銀行、魚市等專門行業街市,打破了傳統的商市結構;城南的外秦淮負責航運,并在南門外形成了商貿集市。(如圖1)

2.3 秦淮的商業鼎盛時期

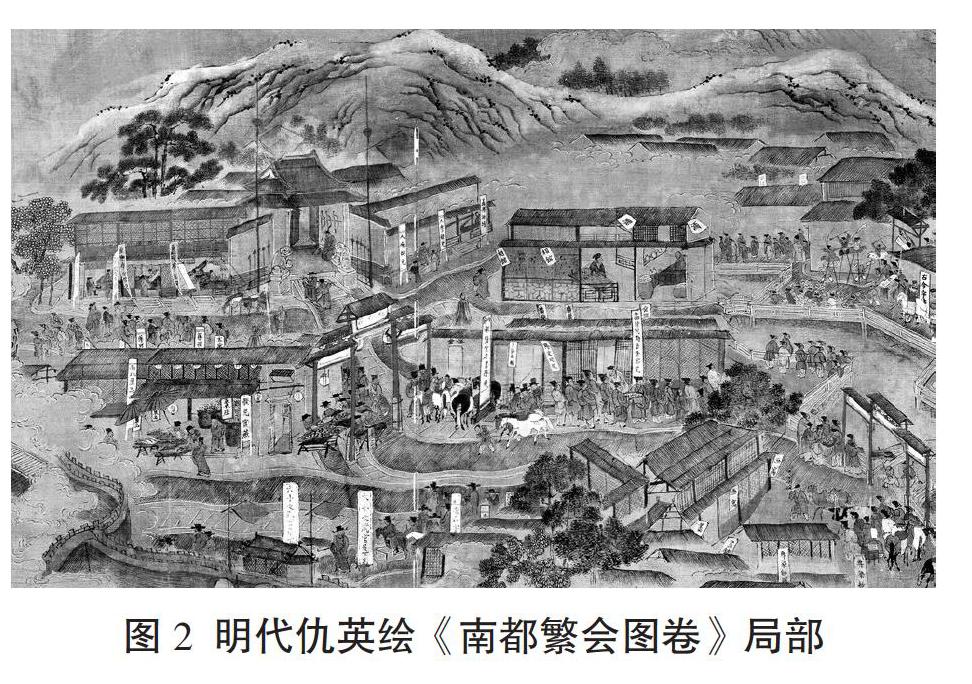

明代手工業發達,政府為方便外地商人在南京交易,在城南一帶建造了“廊房”,如糖坊廊、明瓦廊等。此外,三山街一帶不僅有專門售賣時蔬、水果的集市,還有朱元璋為接待外來賓客而下旨設立的大型酒樓,酒樓內設有官妓[4]。明代仇英所繪的《南都繁會圖卷》描述了永樂年間南京秦淮兩岸的繁榮盛況,畫中描繪了南京的傳統廣告“龍燈”,以及“東西兩洋貨物具全”“川廣雜貨”“萬源號通商銀鋪”等字樣的店招,展現了早期資本主義商業經濟的雛形。沿秦淮河岸林立著各類店鋪、民居、戲臺、茶舍、澡堂,河中漁船、運糧船以及唱戲的小船來回穿梭。(如圖2)

2.4 近現代秦淮商業的轉變

中國近代史的序幕自清政府簽訂《南京條約》后正式拉開,這時南京的經濟被英國的資本主義嚴重打壓。太平天國失敗后,南京的經濟和交通運輸更是跌入了最低谷。民國時期,孫中山的《建國方略》以及南京國民政府制定的《首都計劃》,對南京城市建設、經濟發展起到了重要的指導作用。20世紀30年代,城南作為南京的商業中心,商店數量眾多,經營項目齊全,其中三山街地區的地價更是達到了200大洋每方丈,遠高于其他地區[5]。但隨著南京第一家百貨商店——中央商場的出現,南京的商業中心開始北移。

新街口一帶商業文化的崛起,逐漸分散了老城南地區商業的客流量,使得新街口成為了南京中心城區。近年來,研究人員利用GIS的空間分析功能,對秦淮區晝夜人口空間化結果進行Morans I空間自相關指數計算,針對晝夜人口空間分布特征進行了分析。結果表明:在白天,人口大致呈現由東南向西北方向集聚的趨勢,即向新街口和秦淮夫子廟風光區域集中,符合了人們白天向商業中心和景區聚集的行為特征;夜晚則在各個街區以中低層住宅為主,出現高聚集現象[6]。這意味著南京居民不再只聚集于夫子廟一帶的老城區內,秦淮河岸的商業發展漸漸變緩。

3 秦淮商業文化的影響

3.1 建筑風格樸實

南京的民用建筑,尤以明清時期的建筑留存最多、最完整。秦淮河岸是商賈云集之地,其建筑風格直接受到了商業文化的影響。南京與其他江南地區一樣,徽商云集,因此建筑風格也受到了徽派建筑影響。而南京商賈以平民居多,與蘇州的明清民用建筑相比具有平民本色,有“南北輝映”的特色,同時不失精致,如甘熙故居中存有的信府河119號河房的格扇門[7]。

如今,秦淮河岸的商業建筑除了保存及修繕后的古建筑,還增建了許多仿古建筑,如夫子廟景區內十里秦淮兩岸的臨河商業街以及老門東的仿古商業街[8]。

3.2 產業結構轉變

秦以前秦淮河處于圍湖造田的自然經濟時期,以農、林、牧、漁業為主,屬于大力發展第一產業時期。秦始皇之后,開始對秦淮河開展拓浚工程,秦淮河的河道狀況得到了改善,并開發了航運功能,為第二產業尤其是手工制造業的發展奠定了基礎。在六朝之后,秦淮河成為了貨物運輸的重要航道,手工業成為了秦淮商業中的重要產業,同時帶動了船舶制造業和第三產業中的水上運輸業、住宿和餐飲業的發展,形成了第一、第二、第三產業并存的局面。

明清時期,秦淮商業環境穩定,科考和妓館吸引了大批考生和士族來此,此時秦淮商業發展重心已偏向第三產業。現代秦淮商業發展以旅游業為重點,將富含地域文化的手工藝制品例如秦淮花燈、金陵剪紙等作為文化商品進行展示和出售。秦淮的商業文化不僅僅是“物”的文化,更包含了人文、歷史以及各時期君王、商賈、士族和平民的生活印記,存在于秦淮這個區域空間當中[9]。

3.3 城市記憶的差異

城市記憶是城市中社會群體對城市各個時間斷面內所有有形物質環境和無形精神文化的共同記憶[10]。秦淮商業發展最直接影響的是本市居民對該區域產生的感知變化,筆者以南京居民為調查對象,調查各年齡段居民對夫子廟商業環境的變化產生的印象。調查中,40歲以下年齡段居民占71%,其中40%為青年。調查結果如表2,超過半數的居民認為夫子廟商業環境有變化,特別是街道環境整潔、景點增多和周邊商業中心增加,使得多數居民直觀感受到商業氣息變濃,但對秦淮文化的展現仍需加強。同時,商業性的增強也帶來本地品牌過少、小吃不正宗、景區餐館性價比低等問題。

4 結語

秦淮見證了歷史,也影響了歷史。如今的南京城,其商業、旅游業的發展離不開秦淮。從明清科舉文化的興衰到現代地方民俗文化的傳承與發展,秦淮河見證了南京城的時代變遷,并在傳承中不斷融合產生新的文化[11]。秦淮兩岸的商業文化不斷發展,也促使著商業環境的格局以及裝飾風格在保留傳統元素的基礎上增添時代的活力。

參考文獻:

[1] 陳勐.明清南京城南水系與商業區布局研究[J].建筑與文化,2016(11):230-232.

[2] 鄭恩才,佘禮曄,張亞男.秦淮河的歷史變遷[J].江蘇水利,2016(05):60-62+72.

[3] 姚亦鋒.南唐金陵城格局追溯[J].現代城市研究,2006(08):82-88.

[4] 王乾,徐旳,宋偉軒.南京城市商業空間結構變遷研究[J].現代城市研究,2012,27(06):83-88.

[5] 張燕.南京古建筑遺產及其雕飾之藝術特點與生存狀況調查分析[J].藝術百家,2008(03):29-37.

[6] 周瑋,黃震方,唐文躍,沈蘇彥.基于城市記憶的文化旅游地游后感知維度分異——以南京夫子廟秦淮風光帶為例[J].旅游學刊,2014,29(03):73-83.

[7] 裴中蘭,張乘風.徽派建筑門窗發展的影響因素及傳承研究[J].美術教育研究(上),2019(7):88-89.

[8] 朱譯林,戚飛,朱凱麗.城市變遷背景下南京老城南舊居環境改造的研究[J].大眾文藝,2019(17):131-132

[9] 劉思遠,梁晶,張澳.徽派建筑元素在室內空間中的創新運用[J].大眾文藝,2019(19):131-132.

[10] 鄭鑒智,王夕倩.喚醒空間——南京老城南糯米巷景觀再生設計[J].大眾文藝,2019(14):77-78.

[11] 劉新欣,葉浩楠.民間藝術與現代設計間的結合與相互作用[J].大眾文藝,2019(16):78-79.

作者簡介:卓超慧(1995—),女,江蘇南京人,碩士研究生,研究方向:室內設計。

通訊作者:徐雷(1958—),男,安徽天長人,本科,教授,研究方向:藝術設計及理論。