聲音

鄔賀銓

中國工程院院士

重慶郵電大學名譽校長

“早發現、早隔離、早治療”對于控制傳染性疾病、阻斷病毒傳播具有重要作用。

在新冠病毒所致肺炎的早發現中,信息技術可以起一定作用,比如,追蹤和發現傳染源。作為一種傳染病必然存在傳染源,能夠人傳人的新冠病毒可能有不止一代的傳染源,如何發現傳染源,就可以利用手機的定位追蹤:哪些人在12月到1月期間到過武漢華南海鮮市場,通過衛健委數據可以知道這些高危人群中哪些是確診病例,運營商的數據可以告訴我們這些確診患者確診前又去過哪里。目前,市面上已經出現這樣的查詢系統,居民輸入自己乘坐的航班信息或車次,片刻間就能知道同一行程或車廂中是否有確診患者或疑似病例。利用手機位置信息可以清楚掌握人員的流動軌跡,知道從疫情高發區遷出的人到哪里。

在該病的治療方面,確診患者中一些危重癥患者病情復雜,遠程會診可以充分發揮作為稀缺資源的重癥專家的作用。5G技術點燃了這些希望之火。5G技術具有超寬帶、高可靠、低時延、廣覆蓋等優勢,為遠程診療提供了實時高清的會診條件。

同時,我們也看到治療該病的醫護人員工作繁重,也面臨一定的感染風險。其實一些工作可以用醫用機器人代替,比如,送藥、打針、清潔、運送醫療垃圾等,既減少了醫護人員的工作量,提高了診療效率,又降低了醫護人員的感染風險。

叢斌

中國工程院院士

河北醫科大學副校長

防控傳染病流行主要就是把握三個基本原則:控制傳染源,保護易感人群,切斷傳播途徑。

我們要用數據說話。出現傳染病,要對物資和人力進行調配,調配到哪里,調配多少,應該要有科學依據。如何對傳染源進行科學管控,如何對城市內交通和城市間交通進行管控,如何對普通人的活動范圍進行合理規劃,都應該有依據。

到底怎么管,要建立相應的數理邏輯管控模型。同時,我們要建立以醫學循證數據為導向的疫情防控決策體系。對實時監測的病毒流行學大數據、臨床感染病例數據、治療相關數據、新冠病毒轉染細胞數據、病毒感染動物模型數據等都需要收集,做科學分析。

而且,這些工作不能大家各做一攤,數據應統一上傳、統一管理。比如,做病毒對細胞感染情況的研究,實驗流程各個環節的數據應該都要有,對同一個實驗研究起碼應該有三個實驗室同時進行,其研究結果和實驗數據供大家對比分析。在臨床治療時,我們用了什么治療方案,起到了什么作用,這些數據都該得到及時共享。

有了數據,就好像指揮中心有了大腦。不然今天你這樣說一句,明天我那樣說一句,會造成混亂。有個統一平臺,我們就能讓專家,尤其是有豐富臨床經驗的老專家和其他方面的專家進行實時分析。要用復雜變化的數據為導向來指導疫情防控工作,動態調整工作內容,抓住臨床救治這一主要矛盾,更多地挽救病人、治愈病人。

衣寶廉

中國工程院院士

中國科學院大連化學物理研究所研究員

人類生活、生產所用的化石燃料,從煤、石油到天然氣,是一個逐步減碳的過程。而氫是零碳燃料,要用氫代替化石燃料是一種理想的選擇。但氫需要用其他能源制取,如果能夠用可再生能源,如水能、風能、太陽能和核能制氫是最理想的選擇。

近年來,由于減排二氧化碳,控制21世紀溫升在2℃以內。可再生能源的高速發展與燃料電池和燃料電池車技術的進步,將大力促進氫能的發展。

“氫能源”雖然是備受期待的一種新能源汽車方案,但目前我國在制氫、儲氫、運氫等環節并不完善。氫氣的密度最低,所以它的體積比能量最小,導致氫的儲運是發展氫能的最大難題。在我看來,國內應發展和示范液氫和管道運輸氫,同時研究用有機化合物加脫氫的辦法(如甲基環己烷脫氫和甲苯加氫)儲運氫,繼承石油運輸的設備與經驗。

如今,我們要想盡快發展氫能和提高氫能能源占比,最有效的辦法是大力發展西南水電、西北風電,將不上電網的電力直接用于電解水制氫。此外,建立海上風電,直接電解海水制氫,并輸送至天然氣管網或直接氫用戶,也是一個重要方向。

氫的爆炸限很寬,起爆能量很低,因此也是一種易燃易爆氣體。但氫與天然氣和石油相比,極宜檢測,因此還要研發穩定、可靠、廉價的氫傳感器,確保用氫安全。

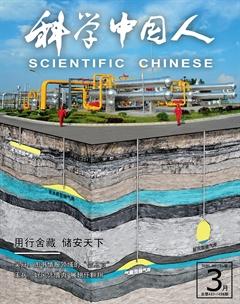

鄒才能

中國科學院院士

國家能源頁巖氣研發(實驗)中心主任

如今,我們國家已經實現從常規油氣向非常規油氣跨越式發展,非常規油氣勘探開發取得“革命性”突破,在“十三五”期間實現了工業化發展。

產量上說,非常規油氣在我國油氣總產量中占比超過22%,其中非常規氣產量達35%左右、非常規油產量達10%,特別是頁巖氣儲量和產量都取得了大幅增加。2019年,全國頁巖氣探明儲量達1.8萬億立方米,產量達到154億立方米。致密氣產量近400億立方米,煤層氣產量近60億立方米,致密油產量近200萬噸。

在理論上,我們打破了常規滲透性儲層、經典圈閉油氣成藏的概念,突破了直井達西滲流開發的技術路線,提出了連續型“甜點區”非常規油氣理論,為非常規油氣地質新學科的建立創造了條件。

在技術上,我們創新了水平井工廠化技術,顛覆了傳統圈閉型“油氣藏”生產模式,提出了非常規油氣水平井平臺式體積壓裂制造“人造滲透率”形成“人工油氣藏”,突破了依靠達西滲流開發的傳統認識。

“十三五”期間,我國非常規油氣發展在資源類型、理論技術認識上還需更大突破,非常規油氣提高采收率還需進一步提升。海相頁巖氣埋深3500~4500米資源有重大突破但還沒實現大規模開發,陸相頁巖氣還沒取得重大進展。致密油產量還沒實現規模性上產,煤層氣產量也需要進一步提升。相關技術研究、實驗室建設、人才隊伍培養仍然欠缺,需要培養更多的非常規人才投入到理論創新與生產需求中去。