生命科學

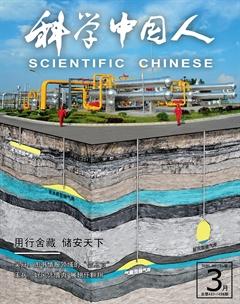

大腦中的免疫細胞竟是記憶遺忘的“主謀”

浙江大學醫學院谷巖研究員課題組和王朗副研究員課題組最近發現,用于免疫的小膠質細胞通過清除突觸而引起記憶遺忘,并且進一步發現補體信號通路參與了小膠質細胞介導的遺忘,并且依賴于記憶印跡細胞的活動。相關成果發表于Science。研究發現,遺忘的機制始于分子的“導航”。“復習不易忘”有了科學依據,復習就是讓記憶印跡細胞和相應的突觸聯系更加活躍,好像把突觸這座橋梁用鋼筋混凝土加固了一樣。而如果不復習,“橋”就會年久失修,就會被小膠質細胞這個“拆遷隊”識別并拆除。此外,小膠質細胞的突觸清除可能是介導遺忘的一種普遍機制。

人源免疫球蛋白M復合體的高分辨率電鏡結構

北京大學生命科學學院肖俊宇研究組報道了人源IgM-Fc(Fcm)五聚體/J鏈/分泌組分三元復合體整體分辨率為3.4?的冷凍電鏡結構。包括IgM-Cμ4結構域、J鏈、pIgR/SC-D1結構域等在內的中心區域分辨率達到3.0?以下,可以清晰看到關鍵氨基酸的側鏈信息。研究論文發表于Science。區別于教科書中傳統以來描述的五角星形狀,IgM-Fc采用非對稱的方式形成五聚體,整體形狀類似于缺少了一個角的六邊形。該工作顛覆了對IgM五聚體的傳統理解,闡明了J鏈發揮功能的結構基礎,揭示了pIgR特異性識別包括IgM在內的多聚抗體的分子機制;為深入理解IgM的生物學功能奠定了基礎。

破解優質蛋白玉米育成之謎

上海交通大學農業與生物學院王文琴團隊和中國科學院分子植物科學卓越創新中心巫永睿團隊合作,揭開了困擾世界玉米蛋白品質育種半個多世紀的難解之謎。研究成果發表于Nature Communications。優質蛋白玉米以熱帶玉米種質為基礎育成,當它被引進到溫帶氣候國家,如中國,它面臨的主要問題是如何把存在于熱帶種質中的修飾因子轉到溫帶種質的骨干自交系中。該論文通過PacBio三代基因組測序,BSA-seq遺傳定位和RNA-seq轉錄組分析相結合的手段,深入解析了優質蛋白玉米(Quality Protein Maize, QPM)選育的基因組結構變異基礎,全面挖掘了潛在的硬質胚乳修飾因子。

curli菌毛生成系統的組裝和底物識別

清華大學生命科學學院李雪明研究組在細菌curli菌毛生成系統膜上通道復合物的結構以及底物識別機制上取得進展。研究論文發表于Nature Communications。綜合電鏡結構和體外蛋白結合實驗結果,研究組提出了CsgG-CsgFN-CsgFC-CsgB-CsgA的組裝方式,闡明了curli纖維如何結合到細菌表面的機制。體外蛋白結合實驗結果進一步發現CsgE能結合CsgA的R1-5結構域。CsgE的敲除菌株失去剛果紅的表型,而過表達CsgG蛋白后剛果紅表型得到恢復,這說明CsgE對底物分泌不是必需的,而是能提高轉運效率,綜合以上實驗結果,研究組提出了CsgA的識別轉運模型。

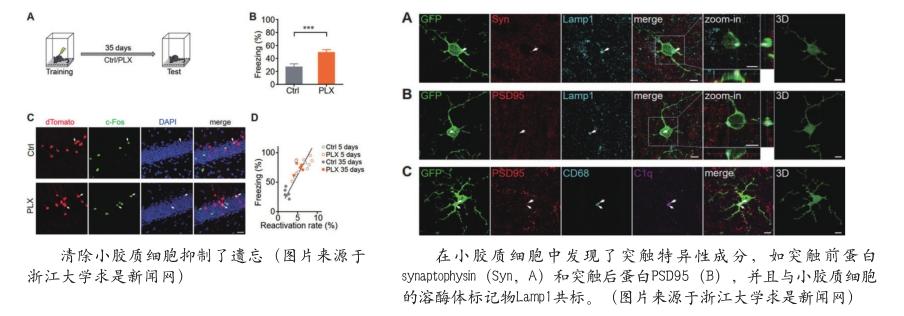

V1神經元樹突輸入的精細時空功能圖譜

北大生命科學學院、北大麥戈文腦科學研究所、北大-清華生命科學聯合中心唐世明課題組開展了獼猴初級視覺皮層(V1)神經元樹突上興奮性輸入的時空功能組織的研究。研究論文發表于Nature Communications。神經元作為神經系統最基本的計算單元,從它們的樹突上接收信號的輸入。單個神經元可以通過樹突棘接收數以千計甚至數十萬的突觸前輸入,加上樹突的復雜幾何構型以及其多樣化的生理特性,使之具有對其輸入信號進行復雜計算的能力。該研究借助于新型谷氨酸探針iGluSnFR,實現了對清醒獼猴大腦皮層神經元的雙光子樹突成像,并獲得了單個V1神經元樹突上興奮性輸入的精細時空功能圖譜。

兒童睡眠時長與認知、心理健康以及腦結構的關系

復旦大學類腦智能科學與技術研究院院長馮建峰教授領銜來自英國華威大學、牛津大學等研究人員組成的國際合作團隊,在大規模人群中揭開了兒童發育時期的睡眠時長與腦結構,認知能力和心理健康的相互作用關系。研究論文發表于Molecular Psychiatry。睡眠問題是腦科學研究的重要問題,也是全球重大的公共健康問題。大部分的腦疾病如抑郁癥、焦慮癥、帕金森病等都與睡眠問題密切相關。研究發現,兒童睡眠時長與兒童的認知能力、心理健康(尤其是抑郁癥狀)顯著關聯,同時,與兒童大腦眶額葉皮層、前額葉、顳葉等腦區的腦結構指標密切相關。

高脂飲食通過干預胰島素信號通路改善SIRT6缺陷小鼠代謝損傷與早衰表型

清華大學藥學院王釗課題組以“高脂飲食通過調節SIRT6基因敲除小鼠的胰島素和IGF1信號通路逆轉代謝紊亂和早衰”為題,將最新研究成果發表于Aging Cell。人類從出生到死亡,體能仿佛經歷了一個循環。文章報道了高脂飲食通過干預胰島素信號通路改善了SIRT6缺陷小鼠的代謝異常,有效減緩了其多組織器官萎縮等機體過度消耗表征,明確挽救早衰表型并顯著延長壽命,為臨床針對衰老終末期或疾病終末期患者的營養制定、改善患者生存質量和延長健康壽命提供了科學依據。提示老年人尤其是衰老末期一定要注意補充脂肪類食物。

藍藻光合作用環式電子傳遞的結構基礎

中國科學院生物物理研究所常文瑞/李梅研究組、章新政研究組及中國科學院分子植物科學卓越創新中心米華玲研究組的合作,用單顆粒冷凍電鏡方法解析了來源于嗜熱藍藻T. elongatus BP-1的一種參與光合作用環式電子傳遞的多亞基膜蛋白復合物NDH-1L及其結合電子供體鐵氧還蛋白(ferredoxin, Fd)的三維結構。研究論文發表于Nature Communications。論文提供了完整的NDH-1L結構模型,揭示了PQ分子的結合位置,構建了從Fd到PQ的電子傳遞途徑,測定了NDH-1L在不同pH條件下的活性及其與Fd的親和力,為揭示NDH-1L參與的環式電子傳遞和質子泵耦聯機制提供了分子基礎。