裝置設備

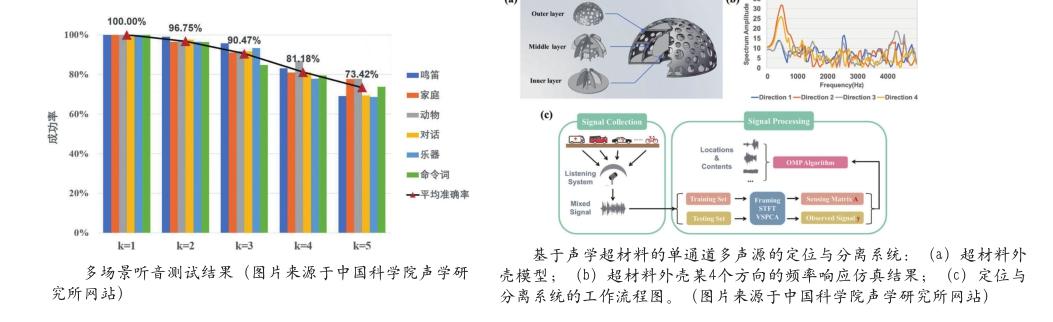

新型聲學超材料單通道麥克風

中國科學院聲學研究所噪聲與振動重點實驗室楊軍研究員、賈晗研究員等提出了一種基于聲學超材料的單通道多聲源的定位與分離系統,用一個帶有超材料外殼的單通道麥克風實現了三維空間中多個同時發聲聲源的實時定位與分離。研究論文發表于Advanced Science。研究人員將麥克風嵌入到精心設計的三維超材料結構中,該結構以與來波方向相關的方式修改麥克風的頻率響應,從而對來自三維空間中不同方向的信號進行編碼。研究人員還提出了一種聯合重建算法VSPCA-OMP,該算法具有較低的復雜度,可以基于采集到的單通道數據實現多聲源的實時定位和分離。

可用于眼疾示警的結構色隱形眼鏡傳感器

中國科學院深圳先進技術研究院醫工所納米調控中心杜學敏研究員團隊研發了對濕度和壓力信號敏感的結構色隱形眼鏡傳感器,有望通過肉眼可見顏色變化,實時監測干眼癥和高眼壓癥高風險人群的生理指標,為相關眼科疾病早發現早治療提供了新思路。研究論文發表于Journal of Materials Chemistry B。這類無須添加化學色素與染料的結構色隱形眼鏡,由于其生物安全性與獨特的光學特性,有望為迅速增長的美瞳市場提供新技術。借助這種結構色隱形眼鏡的傳感特性,有望通過肉眼可見顏色變化實現對淚液分泌量、眼壓等生理病理指標的實時監測,進而對干眼癥和高眼壓癥等眼科疾病實現示警。

非易失性鐵電疇調控下的可編輯過渡金屬化合物同質結

復旦大學微電子學院教授周鵬課題組在前期發明超高速準非易失存儲器的基礎上,與中國科學院上海技術物理研究所研究員王建祿課題組合作,進一步利場用局域電的調控作用,將第三類存儲技術的保持時間從10秒提高到了100秒以上。研究論文發表于Nature Electronics。研究團隊借助于具有極化特征的鐵電薄膜材料,通過納米探針自由調控薄膜的極化方向獲得PN結構非易失電場,實現局域場調制高速準非易失存儲器的保持機制,使得超快數據存儲速度與數據保持特性具備通用存儲器特征,可用于內外存融合的統一存儲架構。同時,這種技術還可以用于多種電子器件制作。

無基底、無固定形狀平面微型超級電容器

中國科學院大連化學物理研究所二維材料與能源器件研究組研究員吳忠帥團隊和納米與界面催化研究組研究員傅強團隊合作,開發出一種器件組裝新方法,將平面圖案化微電極包裹在化學交聯的氧化石墨烯-聚乙烯醇基水凝膠電解質中,成功構建出一種無基底、無形狀的新概念微型超級電容器。研究成果發表于Advanced Functional Materials。微電極集成于凝膠電解質內部制備一體化薄膜的新方法,將二維材料(如MXene、石墨烯)基平面圖案化微電極包裹在含氧化石墨烯的化學交聯聚乙烯醇基水凝膠電解質薄膜中,構建出一種基于“微電極-電解質一體化薄膜”新概念的無基底、無固定形狀的微型超級電容器。

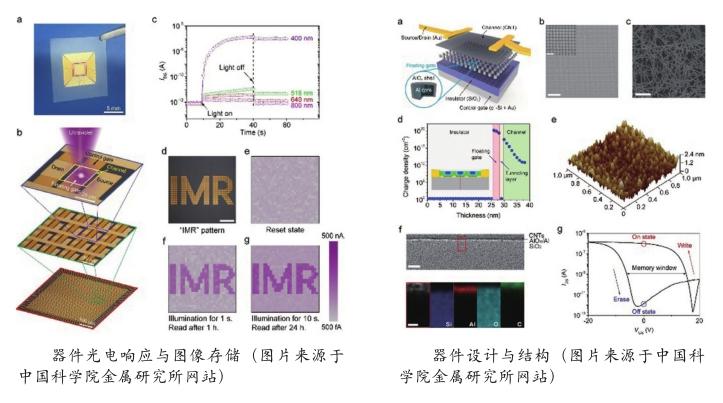

柔性碳納米管傳感存儲一體化器件

中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心科研人員與國內多家單位合作,開發出柔性碳納米管傳感-存儲器件,邱松、韓拯、成會明、孫東明為共同通訊作者。研究論文發表于Advanced Materials。采用半導體性碳納米管薄膜為溝道材料,利用均勻離散分布的鋁納米晶/氧化鋁一體化結構作為浮柵層與隧穿層,獲得柔性碳納米管浮柵存儲器。較薄氧化鋁隧穿層可使在擦除態“囚禁”于鋁納米晶浮柵中的載流子在獲得高于鋁功函數的光照能量時,通過直接隧穿方式重新返回溝道之中,使閉態電流獲得明顯的提升,完成光電信號的直接轉換與傳輸,實現集圖像傳感與信息存儲于一身的新型多功能光電傳感與存儲系統。

水下滑翔蛇形機器人

中國科學院沈陽自動化研究所研制出一種結合水下滑翔機和水下蛇形機器人特點的水下滑翔蛇形機器人,該機器人可以實現凈浮力驅動的滑翔運動和關節力矩驅動的多種游動步態,具有續航能力強和機動強的優點。研究論文發表于Science ChinaInformation Sciences。通過解耦和反饋線性化,把復雜的非線性系統轉化為等效的線性形式,然后基于趨近律方法設計滑模控制器,降低抖動并且實現魯棒控制。通過無跡卡爾曼濾波器,對測量噪聲進行濾波和對未知狀態量進行估計,該方法通過無跡變換處理均值和協方差的非線性傳遞問題,保留了系統高階項,具有精度高、穩定性強的優點。

超高效太陽能海水淡化

上海交通大學制冷與低溫工程研究所ITEWA創新團隊的徐震原副教授和王如竹教授與麻省理工學院Lenan Zhang博士和Evelyn N. Wang教授等合作,提出界面局部加熱型多級太陽能蒸餾架構,結合太陽能界面局部加熱和蒸汽焓回收,突破了前述研究的局限,顯著提升了被動式太陽能海水淡化的效率。相關研究成果發表于Energy & Environmental Science。系統性的能量傳遞優化,而非高性能材料,是達到超高效太陽能海水淡化的關鍵。通過采用商用和低成本材料搭建的實驗裝置,研究團隊在一個太陽輻照條件下實現了海水淡化高產水率。該裝置還可以通過毛細作用進行被動補水,同時通過鹽分在夜間的反向擴散實現被動排鹽。

仿皮膚柔性傳感用于盲文智能識別

中國科學院上海硅酸鹽研究所王家成研究員和復旦大學微電子學院盧紅亮教授和張衛教授等合作,研制了一種仿皮膚式柔性壓力傳感器,基于此傳感器,有望實現盲文的智能識別。研究論文發表于Nano Energy。該傳感器由3個主要部分組成,分別對應于人體皮膚的3個部分(表皮、真皮和皮下組織)。頂部基質為荷葉棘突隨機高斯分布的力信號感知層,與表皮結構形態相似。這種微結構對于提高靈敏度、測量和識別弱力是必不可少的。中間導電填料為力信號處理層。底部基板是力信號轉換層,其能夠將力信號轉換為電信號,利用隨機森林算法(RDFA),實現了實時盲文的有效識別。