與君論飲也論詩

王俊良

與朱大路老師深入討論雜文創作,是在全國雜文協會聯誼會三十三屆(莆田)年會上。在這之前,我與朱大路老師的交往,僅限于一同參加上海浦東雜文協會組織活動。有幾次,想就雜文創作遇到的問題,就教于朱大路老師。后來,終因自己“心虛”作罷。

之所以“心虛”,就在于還沒有寫出自己認為能拿得出手的作品。2017年6月,恰逢自己誤入雜文寫作十年。期間,隨發隨滅的作品,雖說也有過令人眼前一亮的篇什,總體上還沒有自認為不“心虛”的篇目。恰在此時,有一篇在心中沉淀多年,反思中西文化的稿子《弓箭的終結與王朝的背影》(2017年11月20日《上海法治報》),請朱大路老師指正。

朱大路老師之所以是文章大家,就在于其高屋建瓴的風范。關鍵是,敢于說真話。好處說好,壞處說壞。朱大路老師回信很短:“大作已讀,還不錯。議題雖不算新,但有些史料沒見過,可以開眼界。您的文字相當流暢,分析也頗到位,是文章老手了。”從中讀出的信息,改變了我的寫作方向。

我理解,朱大路老師不忍傷我的自尊心,說得很委婉:一、文字還行;二、議題不新;三、該突破了。盡管,稿子被沈棲老師作為重點稿,發在《上海法治報》名家茶座上。但是,我已經感到了急需突破的壓力。此后的稿子,基本上杜絕了讓編輯為難的稿子;要寫就寫讓編輯眼前一亮,有“眾里尋他千百度”之感的稿子。

恰好,在2019年4月莆田雜文會議期間,朱大路老師看似無意,實則有心跟我講了他的一篇雜文創作經過。從立意、布局、謀篇以及與報刊編輯的幾次溝通到發表的過程。應該說,朱大路老師的用意深遠,滿含著前輩對后輩的期許。回滬之后,一批不同于以前的稿子相繼寫出。

發在2019年《雜文月刊》(原創版)第七期的《王昭君有克夫痣嗎》,2019年6月28日《檢察日報》發的《趙綽之迂》,2019年8月27日《北京日版》雜文版發的《細腰的標準》,2019年8月16日《諷刺與幽默》眾生相版發的《曬》,2019年《雜文月刊》第九期、第十期發《牛》《裝》。

這一批稿子的刊出,讓我不再心虛。我這樣說,不是因為稿子寫得比以前有多好,而是我找到了屬于我自己的路。這一點,對一名雜文寫作者而言,尤為重要。在這期間,沈棲老師對我撤換準備發他版面的一篇稿子,表示費解,后來跟他說明情況,他對我這種對文字的敬畏深表理解。

一次與沈棲老師小酌,席間談及我雜文寫作由量變到質變的過程,我只能以實相告。沈棲老師撫掌而笑,說“音實難知,知實難逢,逢其知音,千載其一乎”?然則,我豈敢攀附朱大路老師威名,效齊白石先生能做青藤門下看門人足矣!雜文“雖小道,必有可觀者焉;致遠恐泥,是以君子不為也”。

史上,做過肅順家教,也做過曾國藩幕僚的王湘綺,篤信“縱使有花兼有月,與君論飲莫論詩”。我意相左,既要論飲,更要論詩。林清玄“煮一壺月光下酒”,何等風雅;夏宇“把你的影子加點鹽,腌起來,風干老的時候,下酒”,如此豪邁!舉杯邀月,對影論飲;聽風鵝湖,焉不論詩?

可惜的是,朱大路老師平生滴酒不沾。今生與之只能論詩,不能論飲。每念及此,獨愴然耳!

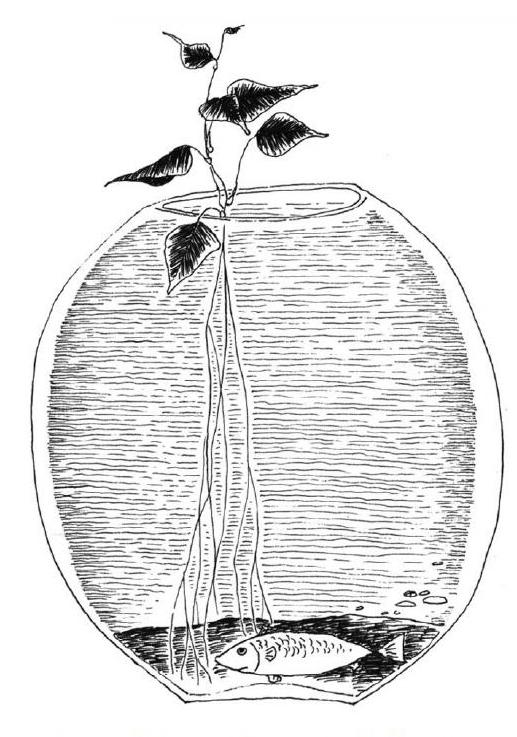

童玲/圖