《四庫(kù)全書》所收《群書考索》底本考

于 亭 朱克理

(武漢大學(xué) 文學(xué)院,湖北 武漢430072)

由此可見(jiàn),四庫(kù)本《考索》所據(jù)之底本為何,《四庫(kù)總目》所題“內(nèi)府藏本”究竟是何種版本,這二者是否一致,四庫(kù)本文本面貌的真相是什么,學(xué)者所論,仍聚訟紛紜。今不揣淺陋,試為分梳。

一

我們可以依《四庫(kù)總目》所題“內(nèi)府藏本”為線索,來(lái)考定《四庫(kù)全書》所收《考索》所用之底本,如果清楚了所謂“內(nèi)府藏本”是什么,即可確定四庫(kù)本的版本來(lái)源。乾隆《天祿琳瑯書目》卷9“明版子部”:

傅增湘《藏園群書經(jīng)眼錄》載有所見(jiàn)天祿琳瑯藏元刊本《考索》,其卷14“子部”云:

山堂先生群書考索前集六十六卷后集六

“延祐庚申圓

沙書院新刊”

缺卷葉如下:

前集:五十九至六十三,計(jì)五卷。卷六十六第七至十二葉,又十四、十五葉。

后集:卷六至八。

續(xù)集:卷四十七第六葉至卷末,卷四十八、四十九兩卷,卷五十一全卷,卷五十三第九至第十二葉,卷五十四第四至六葉,又卷五十六第十六至十八各半葉,第十九至末葉共四葉。

通缺十一卷又二十余葉。

每?jī)?cè)前后鈐“乾隆御覽之寶”大璽及“天祿琳瑯”小璽。

傅氏所見(jiàn)乃天祿琳瑯舊藏元延祐庚申(1320)圓沙書院刊本,缺《別集》25 卷,所存三集又統(tǒng)共缺去11卷又20 余葉。《天祿琳瑯書目》和《天祿琳瑯書目后編》均未見(jiàn)著錄,傅氏以為或因殘缺太甚之故。其實(shí),《天祿琳瑯書目》和《后編》所錄,并非藏書全部,今所見(jiàn)尚有不少有鈐印的目外書籍,元本《考索》正是這種情況。

臺(tái)北“國(guó)家圖書館”藏有一部元本《考索》,框16.1×10.5 公分,半葉15 行,行24 字,注文小字,字?jǐn)?shù)同,四周雙邊,黑口,雙魚尾。附注曰:“此帙紙墨清潔,字畫明晰,元建體字型,為圓沙書院原版早印本。”存前、后、續(xù)3 集,56 冊(cè),《前集》目錄后有“延祐庚申圓/沙書院新刊”雙行木記,鈐有“天祿琳瑯”朱文方印、“乾隆御覽之寶”朱文大方印、“國(guó)立中央圖書館收藏”朱文長(zhǎng)方印等印記,所缺卷、葉及十五卷續(xù)集五十六卷宋章如愚撰 缺別集二十五卷

元刊本,十五行二十四字,黑口,四周雙闌。題山堂宮講章如愚俊卿編。前集目后有牌子,如下式:鈐印與傅增湘之描述完全符合。可知臺(tái)北所藏即傅氏所見(jiàn)之本。

據(jù)《湖南省志》記載,湖南省藏有一元刊本《考索》殘本,存《別集》部分,注明是四庫(kù)本之底本:

此本正是傅氏所見(jiàn)及臺(tái)北所藏元本之缺者。此《別集》卷中粘有《四庫(kù)全書》館簽條及四庫(kù)校官校勘訛字之簽條,由此可推測(cè)四庫(kù)本《考索》所用之底本,應(yīng)為圓沙書院本。《四庫(kù)總目》所謂之“內(nèi)府藏本”,指的是元圓沙書院本,不是《天祿琳瑯書目》所著錄的明慎獨(dú)齋本。

二

通過(guò)上文之考察,我們推測(cè)四庫(kù)本《考索》之底本當(dāng)是元圓沙書院本。但觀察比對(duì)四庫(kù)本《考索》與圓沙書院本,彼此之間頗有異同。元圓沙書院本和明慎獨(dú)齋本孰為四庫(kù)底本,仍然需要具體的證據(jù)。我們通過(guò)對(duì)勘元圓沙書院本、明慎獨(dú)齋本、清《四庫(kù)全書》本,別白異同,從標(biāo)題、條目、編次、本文等四個(gè)方面予以觀察和總結(jié)。

(一)標(biāo)題

慎獨(dú)齋本《前集》卷22《文章門·評(píng)詩(shī)類》有標(biāo)題“詩(shī)品上”、卷40《儀衛(wèi)門·鹵簿類》有標(biāo)題“歷代鹵簿”、卷61《地理門·歷代所尚》類有標(biāo)題“商”“周”“齊”“魯”“秦”、《后集》卷6《官制門》有標(biāo)題“中書通事舍人”“監(jiān)修國(guó)史”、卷10《官制門·秘書類》有標(biāo)題“秘書”、卷11《官制門·軍器監(jiān)類》有標(biāo)題“軍器監(jiān)”、卷33《士門》有標(biāo)題“唐之諸儒”、卷39《兵門》有標(biāo)題“府兵”、卷45《兵門》有標(biāo)題“又論車戰(zhàn)”、卷56《財(cái)賦門》有標(biāo)題“榷鹽”、卷65《刑門》有標(biāo)題“刑類”、《別集》卷1《圖書門》有標(biāo)題“太極總論”。圓沙書院本皆無(wú),四庫(kù)本與之同。

(二)條目

慎獨(dú)齋本《前集》卷3《六經(jīng)門·詩(shī)類》“訓(xùn)詁傳授”條下“魯詩(shī)”“齊詩(shī)”“韓詩(shī)”“毛詩(shī)”分作四段、卷5《六經(jīng)門·禮記類》“文王世子”“文王為世子”“世子之學(xué)”分作三條、卷33《禮門·禘祫?lì)悺贰耙患蓝妗薄皶r(shí)享”“月祭”“薦薪”分作四條、卷55《歷數(shù)門·歷類》“精密”條下“張胄玄歷”“皇極歷”“麟德歷”“大衍歷”分作四段、卷60《地理門·州郡類》“唐藩鎮(zhèn)”條下“魏博”“成德”“盧龍”“淄青”“蒼景”“宣武”“彰義”“澤路”分作八段、《后集》卷3《官制門·總序類》“大都督府”“中都督府”“下都督府”分作三條、《續(xù)集》卷29《官制門》“省冗官”與“權(quán)行守試”分作兩條。圓沙書院本皆總為一段,一貫不分,四庫(kù)本同之。

(三)編次

(四)文字

慎獨(dú)齋本《前集》卷5《六經(jīng)門·禮記類》“中庸”條下六處、“大學(xué)”條下六處皆無(wú)夾注。圓沙書院本皆有,四庫(kù)本同之。

圓沙書院本《后集》卷9《官制門·九卿類》首段“太府少府太仆”一句上有“梁天監(jiān)中,象四時(shí)置十二卿。春卿,太常、宗正、司農(nóng)。夏卿”一段;卷10《官制門·秘書類》“徽猷閣”條下“直閣,政和中置”后有“待制大觀二年初置”數(shù)字;卷20《官制門·武階類》“橫行十三階”條“忠亮大夫”下有“政和新制”四字;卷21《官門》“唐登瀛之選”條末有“褚亮傳”三字、“黃元禮崇官制”條首段末尾有“正獻(xiàn)呂公著”五字;卷60《財(cái)用門·銅錢類》“宋朝鑄錢之目”條下“神宗元豐增至五百”后有“萬(wàn)出東南者三百八十萬(wàn)”數(shù)字;卷63《財(cái)用門·鬻僧類》“太宗”條“太宗作新譯經(jīng)之首教序”后有“仁宗作景祐天竺字原序以賜之”數(shù)字。慎獨(dú)齋本無(wú)。四庫(kù)本同于圓沙書院本。

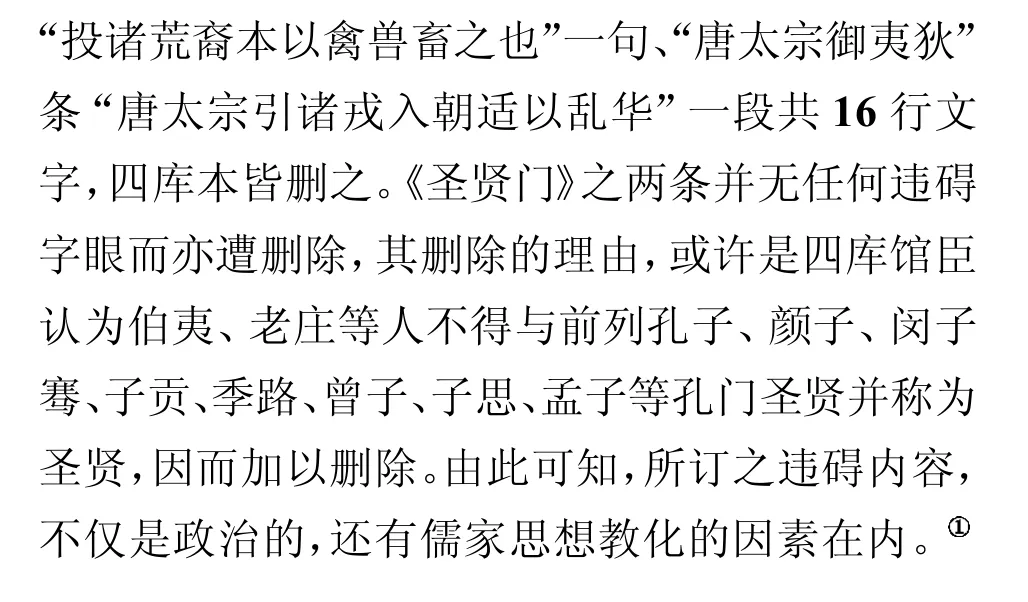

通過(guò)以上對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),四庫(kù)本面貌近于圓沙書院本,而異于慎獨(dú)齋本,可以證明四庫(kù)本之底本是圓沙書院本,而不是慎獨(dú)齋本。但實(shí)際的情形是,對(duì)于圓沙書院本,四庫(kù)館臣并非原本照錄。從湖南圖書館所藏《別集》殘卷內(nèi)粘貼的簽條可以看出,圓沙書院本是四庫(kù)收錄《考索》的工作底本,四庫(kù)本的面目并非全同于圓沙書院本,是經(jīng)過(guò)校理和改定而形成的。四庫(kù)館臣的校理大致可分為兩種,一是校勘,二是刪改。如圓沙書院本《后集》卷33《士門》“兩漢諸儒”條一段文字:

雖然,兩漢諸儒之經(jīng)術(shù)豈茍然哉!若丁寬之讀《易》精敏,而作《易說(shuō)》三萬(wàn)言。字子襄,景帝時(shí)為梁孝王將軍距吳楚。訓(xùn)故。后蒼之兼通《詩(shī)》《禮》,而作《后氏曲臺(tái)記》。舉大誼而已,今《小章句》是也。后蒼,字近君。寬與王子中、周王孫又皆著為《易傳》,顯名儒林。此段文字錯(cuò)亂之處甚多,難以卒讀。后經(jīng)四庫(kù)館臣校改,則怡然理順:

再如圓沙書院本《別集》卷11《經(jīng)籍門·春秋》類“春秋譏失禮”條:

禮一失則為夷狄,再失則為禽獸。《春秋》之法謹(jǐn)嚴(yán),中國(guó)而用夷禮,則是夷狄矣【程氏】。

此條節(jié)抄自《二程遺書》,明顯具有侮辱夷狄之意,故四庫(kù)館臣抽換其文,以《二程遺書》中另一段論述《春秋》的文字來(lái)替代它,并改標(biāo)題“春秋譏失禮”為“春秋意在示人”,其文如下:

三

四庫(kù)《考索》一書,《四庫(kù)總目》所題“內(nèi)府藏本”究為何本,論者多從《四庫(kù)提要》論述和《天祿琳瑯書目》之印象加以判斷,或僅就元、明二本和四庫(kù)本分門標(biāo)目的異同判定,或誤謂為明慎獨(dú)齋本,或猜測(cè)類同元本而未能取證責(zé)實(shí)。通過(guò)傅增湘《藏園群書經(jīng)眼錄》之記載和臺(tái)北、湖南館藏記錄可知,天祿琳瑯確實(shí)收藏過(guò)圓沙書院本《考索》,而湖南圖書館所藏元本《考索·別集》之殘存,正是四庫(kù)編修的工作本。我們進(jìn)而考察元、明二本和四庫(kù)本的文本異同,可以看到,在標(biāo)題、條目、編次、文字等方面,四庫(kù)本與圓沙書院本高度類同,而異于慎獨(dú)齋本。這進(jìn)一步確定了四庫(kù)本之底本是圓沙書院本,《四庫(kù)總目》所題“內(nèi)府藏本”即指圓沙書院本。