小議無緣社會的“緣”:基于文化根源闡釋

內容摘要:日本NHK于2010-2011年拍攝播出的《無緣社會-3萬2千人無緣死的沖擊》,首次展現了蔓延在日本社會中的“無緣”現象,即失去了三種緣分:社緣、血緣、地緣,最終走向孤獨死、無緣死。因此,本論文旨在了解“無緣社會”的現狀以及與之有著重要關系的三大“緣”,并研究分析其背后的文化根源,究其根本,探其本性,防止“有緣社會”變成人情冷漠的“無緣社會”,維護正常社會秩序。

關鍵詞:無緣社會 血緣 地緣 社緣 日本文化

日本NHK于2010-2011年拍攝播出的《無緣社會-3萬2千人無緣死的沖擊》,首次展現了蔓延在日本社會中的“無緣”現象。所謂無緣社會,即失去了三種緣分:社緣、血緣、地緣,最終走向孤獨死、無緣死。因此,涉及本文的任務是在先行研究者的成果之下,繼續深入研究無緣社會背后的文化根源,了解無緣社會的歷史變遷,從起源入手,為“無緣社會”向“有緣社會”轉化而努力。

一.日本無緣社會的現狀

1.孤獨死的增加

最近,隨著少子高齡化,孤獨死的高齡者也逐漸增多。通常,由于自殺以及心肌梗塞等猝死導致孤獨死的情況有很多。“無緣社會”本身就與孤獨死密不可分。也就是說,因為人與人之間缺少聯系,人們趨向于疏遠,社會朝向“無緣化”發展,就很容易產生孤獨死。

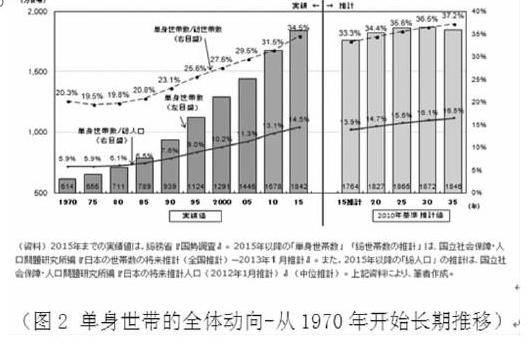

2.單身世帶的增加

據日本內閣府調查表明,單身世帶在戰后急速增加。這與日本社會未婚、晚婚以及離婚率上升等婚姻觀的改變以及由大家族到核家族的家族形態的變化有關。并且由圖2可知,這種傾向也有繼續發展的趨勢。

3.地域共同體的變化

近年來,隨著少子高齡化以及單身世帶的增加,社會結構發生了很多變化,參與地域活動的年輕人和活躍的人數正在持續減少。此外,由于信息化的發展,人與人的相處關系發生了變化,與面對面交流相比,人們更喜歡通過網絡聯系。居民與所在地域的社會關系逐漸淡化。

二.小議無緣社會的“緣”

橘木俊詔在《無緣社會的正體》中將“無緣”的“緣”劃分為“血緣、地緣、社緣”。(橘木2011)。這些緣的淡化是導致了日本無緣社會化的主要原因。本章試從歷史發展角度對這三個“緣”進行簡單的分析。

1.血緣的變遷

歷史上,江戶時期形成了以武家為中心的大家族制度和家父長制度。進入到明治時代后,作為新型“家制度”,政府又通過制度化,家庭中的夫婦、親子之間的主從關系更加明確。江戶時代到戰前,家族的含義和范圍比現在更加廣泛,家族成員之間的關系緊密。但是戰后,伴隨著高度經濟增長,家庭形式逐漸開始從“大家族”到“核家族”轉變,家族的關系也發生細微變化。如今,隨著社會發展,男女婚姻意識變化,單身不婚的人逐漸增多。以核家族為主要家庭形式,人們之間的血緣關系變得稀薄。

2.地緣的變遷

不僅是血緣,伴隨著城市化的發展,地域之間的聯系也逐漸減弱。日本古代奈良時代,掌有權力的朝廷為了保障社會安定,將五戶人家(家族)聚集在一起,形成“五保制”。這被認為是日本“地緣”形成的起源。江戶時代則開設了“五人組”制度監視互相生活,預防犯罪。明治以后雖然沒有再繼續執行“五人組”制度,但是重視地緣的精神傳承了下來。但是,進入了大正、昭和時期,地緣產生了新的作用,以便于管理。現在,由于與周圍人的交流已不如從前密切,這種“地緣”開始逐漸弱化,另外,由于現代年輕工薪員工經常出差加班不在家,也造成了地域間的交流減少。

3.社緣的變遷

和血緣和地緣相比,社緣的歷史并不算深厚,認知度也較低。因為是封建時代,人們都是繼承父母的職業,通常也不會有地區間的門戶變動,所以人們更看重血緣和地緣。但是,進入到明治時代,產生了各種各樣的組織,所屬于這個組織的成員又重構成新的社會關系。這種組織最具代表性的就是公司,這種關系就是社緣的起源。但如今,由于經濟不景氣,企業福祉的喪失以及福祉作用的減弱,加上過勞死等勞動問題的出現,社緣開始向負面發展。

三.“緣”的文化根源

1.血緣和“家”制度

以前日本“家”制度帶有母權色彩。在母權制的影響下,日本父權制出現的較晚,同族同姓之間的血緣觀念不甚深。二戰后,因為日本民法的修改,家族由戰前的直系家族制向戰后的夫婦家族制,即從“家”制度到“核家族”轉變,夫婦或獨居的人增加。并且,由于現代社會中未婚率、離婚率的上升,家族的機能也發生改變。比起物質,家族之間的精神機能更受重視;比起親子,夫婦的關系更加重要。如果這種傾向持續下去,血緣關系更加淡化,陷入無緣社會的人可能就會變得越來越多。

2.社緣與“場”意識

中根千枝在1967年出版的《縱式社會的人際關系》中指出,“縱式社會”理論同“場”這一概念緊密聯系。“場”是指人們的生活空間,即“場所”;而“資格”是指個人的“社會屬性”,如出身、性別、工作等。日本人在締結集團時對“場”的強調高于對“資格”。集團內部共同朝著獲得更多利益和擴大公司規模這一目標努力,組織成員之間便產生了連帶感。一旦從強調基于“場”意識的終生雇傭制的公司辭職,就很難維持原有的“公司關系”,與原來“場”內的關系便逐漸疏遠。另外,近年由于工作關系,常常去外地或國外工作之類的流動性工作數量有所增加,這也是造成社緣稀薄化的一個原因。

3.地緣與稻作文化

在奈良時代,日本的稻作文化開始廣泛普及。由于地處高溫多濕的環境中,日本人通過共同作業的方式栽培稻作。因需多人協作,從而導致了居住群的形成,定居點也被固定在附近,于是慢慢出現了村莊。這種家與家聯結的作用凸顯,因而形成了堅固的地域社會關系,也被稱為“村社會”。但是,隨著社會的變革,生產力和生產關系也隨之變化。農業機械化和AI技術的發展,使傳統的“人與人”團結合作更多向“人對機”的模式轉變。筆者認為這在一定程度上也對維持了日本社會關系的稻作文化造成了一定沖擊。

4.日本人的“嬌寵”心理

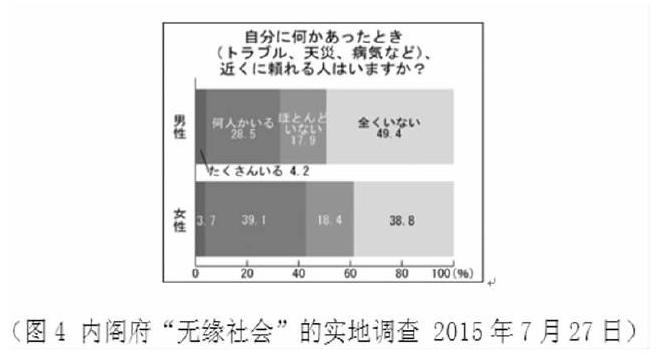

由于日本人親密的情感基本上限于親族范圍內,因此“嬌寵”占據了核心位置,人際關系就是“相互依賴”的關系。日本人通過“嬌寵”關系融進屬于他們的群體,并在社會中找到自己的位置。雖然日本人與自己所在集團具有很強的一體感,但現下也出現了不同的意識變化。即這種精神開始脫離“嬌寵”,走向“獨立”。由圖4可知,當代年輕人與他人的聯絡減少;高齡者也為了不給別人添麻煩,連自己的孩子都不愿打擾,目前社會上這種傾向逐漸加劇。

5.日本人的“無常觀”

日本處在自然災害頻發的地理環境中,日本人情感上深諳“世事無常”。日本平安時代的《伊呂波歌》中所言“諸行無常,是生滅法,生滅滅己,寂滅為樂”。“無常觀”這個概念起源于佛教用語的“無常”,佛教“無常”與日本人的生活緊密相關。日本人經常感懷“世事無常”的哀傷以及由此帶來的孤獨感。如果感覺自身沒有存在價值,對社會也沒有任何意義,人就容易陷入孤獨死的境地,結果導致“緣”也會更加淡化。

“無緣化”是當今時代不容忽視的社會問題,日本社會開始摸索有效的解決對策。因此,學術界也開始在許多領域探討形成無緣社會的原因和現狀,研究找到有效解決辦法。日本社會中存在的關系有可能會繼續淡化,持續下去則會破壞社會的平衡性。要想人與人之間的關系再次得到加強,日本文化可能是解決社會問題的關鍵,人們應將重視起精神文化方面出現的變化和問題。

參考文獻

[1]橘木俊詔.無縁社會の正體 血縁·地縁·社縁はいかに崩壊したか[M].株式會社PHP 研究所発行,2011.

[2]NHK無縁社會プロジェクト取材班編.無縁社會·無縁死三萬二千人の衝撃[M].文藝春秋発行PHP研究所発,2011.

[3]坂井昭夫.“無縁社會”考──経済學の責務と若干の論點──[A].高崎経済大學論集[C].高崎:高崎経済大學,2012(54):13-27.

[4]婁雨婷.試析日本“無緣社會”的文化根源[J].日本研究(文化研究板塊),2013(2):112-118.

[5]永井広克.無縁社會と家族[A].富山國際大學國際教養學部紀要[C].富山市:富山國際大學,2012(8):51-59.

[6]山本和興·平松優太.無縁社會と地域コミュニティの再生[J].都市政策研究,2013(7):79-112.

[7]韓立紅.日本文化概論[M]第二版.南開大學出版,2006.

[8]麥詩琪.「無縁社會」についての一考察―家族の絆を中心に[J].《小語種資源》日本,2016.

[9]小辻壽規.高齢者社會的孤立問題の分析視座[J].Core Ethics,2011(7):109-119.

[10]溝部広二.孤立·無縁社會を生き抜く:なぜ人は「絆」を求めるのか[A].追手門學院大學地域支援心理研究センター紀要[C].茨木市:追手門學院大學,2017(3):28-39.

(作者介紹:沈悅,寧波大學碩士研究生,主要研究方向:日本文化、中日比較文化)