核能與綠色發展探析

黃志軍

(湖南節能評價技術研究中心,湖南 長沙 410006)

1 引言

能源、材料和信息被譽為當今人類社會發展的三大支柱,直接影響人類的生產生活,進入21世紀后,隨著經濟發展全球能源消費呈現增長趨勢,能源問題已經成為國家發展的關鍵因素而備受關注,2018年全球煤、石油等一次能源消費增長2.9%,成為2010年以來增速最快年份[1]。2018年我國一次能源產量達37.7億噸標準煤,同比增長5.0%,化石燃料能源占比81.8%;能源消費總量為46.4億噸標準煤,同比增長3.3%,能源對外依存18.75%[2]。據不完全統計,2018年全球能源使用導致碳排放量增加2%,新增CO2排放6億噸,化石燃料的急劇增加,導致溫室效應加劇、生態平衡失衡及燃燒余熱排入水體中造成的熱污染,加劇了全球性氣候問題。

為應對化石能源消耗所帶來在全球性氣候問題,2015年11月巴黎氣候大會計劃就氣候問題達成具有全球一體約束力的協議,確保本世紀末全球溫升不超過2 ℃,意味著在2060年到2080年左右化石能源退出能源消費的歷史舞臺。為此,積極開發新能源,提高新能源使用占比,減少CO2、NOx及SO2等氣體排放,倡導綠色清潔發展將成為未來能源消費利用的發展趨勢。

核能在民用方面廣為熟知的便是核能發電,1942年著名物理學家費米在芝加哥大學建立全球首座可控核反應堆,自此人類進入原子能時代 ,核能利用為人類能源安全穩定供給問題提供了長遠解決思路,作為一種清潔低碳、高能量密度的非化石能源,核能發電本身不產生CO2等溫室氣體。據國際原子能機構(IAEA)數據統計,截止到2019年6月,全球在運449個核電機組,裝機容量390 GW,占全球發電量的10.15%,年減少CO2排放20多億噸,在應對氣候變化、環境保護挑戰等方面,成為全球減碳的主要貢獻者。

本文以火電、水電、核電、太陽能等不同能源發電模式為研究對象,從發電成本、運營安全性及環境保護等方面著手,研究探討各能源鏈存在的優勢與缺陷,為綠色能源發展提供參考建議。

2 不同能源鏈發電分析對比

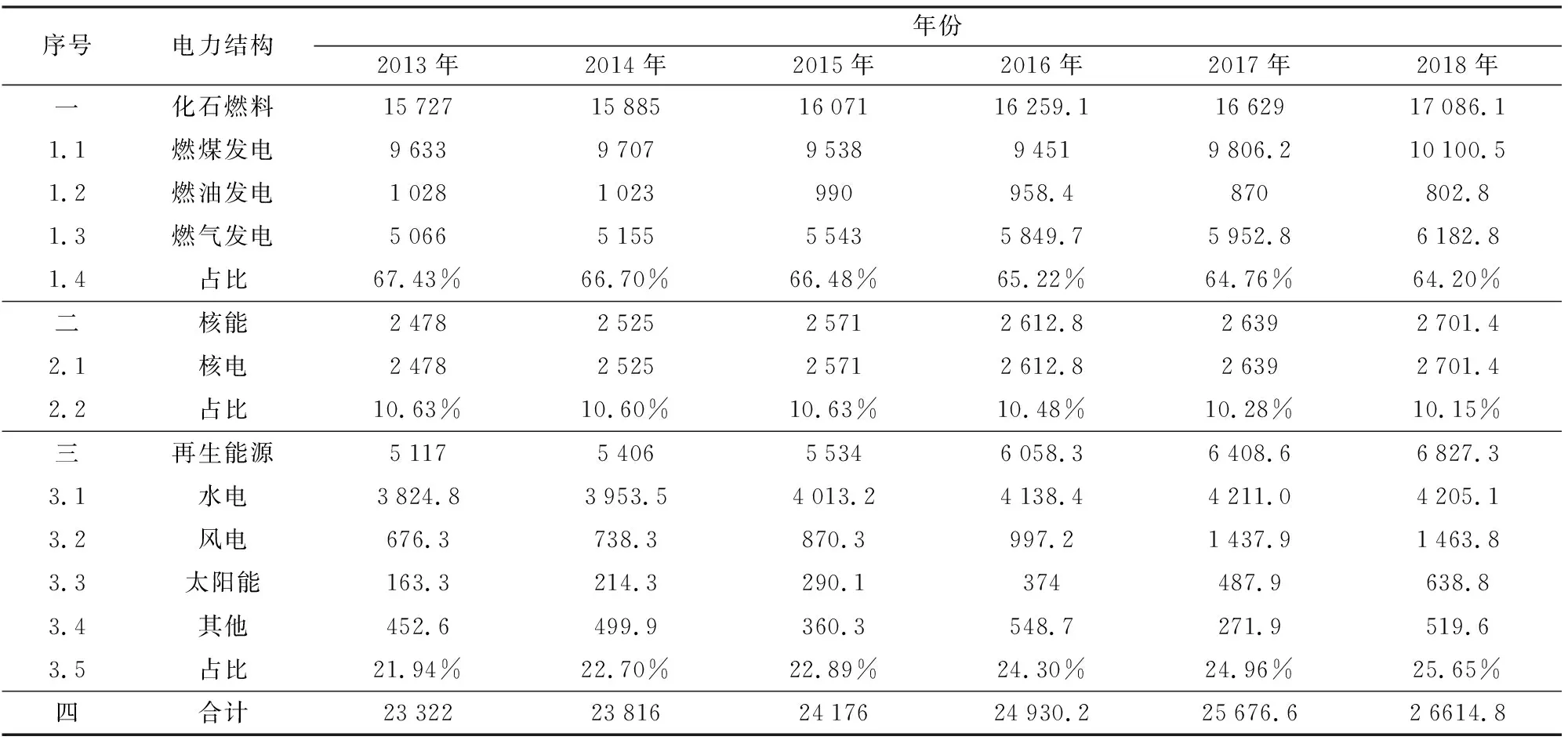

當前能源結構下,主要有化石燃料發電、核電、再生能源發電等,據BP[3]報告,2013年~2018年全球電力生產結構及發電量如表1所示。

表1 全球電力生產結構統計/(TW·h)

結果表明,從2013年至2018年全球能源消費總量分析,以煤炭、石油等傳統化石燃料生產電力在總發電量中的占比呈逐年下降趨勢,但仍占據主導地位。可再生能源發電量占比呈穩步增長趨勢,因水利資源開發利用已接近資源上限,水電發電量維持較平穩的水平,風電與太陽能等受政策導向支持增速較快。

核電是目前唯一可替代化石燃料發電的能源,因受2011年日本福島核事故影響,增長呈放緩趨勢,近年來受全球性氣候問題及環境污染等社會問題加劇,核能重新納入能源新議程,中國、印度等發展中國家均制定本國的核電發展規劃。

2.1 碳排放量分析

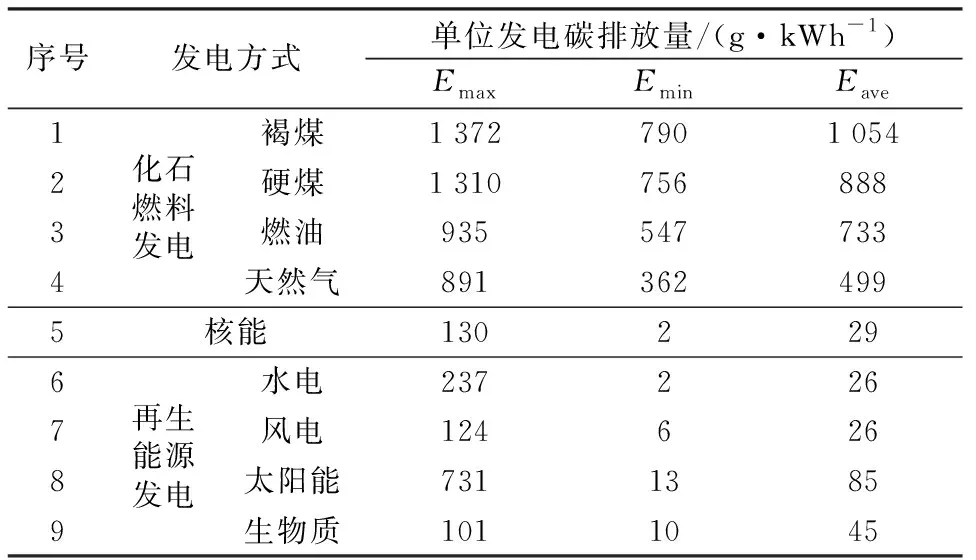

因人類大規模燃燒化石燃料, CO2、N2O等溫室氣體排放量呈逐年上升態勢,導致全球溫度升高,其中CO2貢獻度超過60%,碳排放量與全球性溫室效應存在必然的正相關關系。世界核能協會(WNA)整理了近20年來各機構關于不同發電方式單位發電的碳排放量,如表2所示。

表2 不同發電方式所致碳排放對比

從上述數據中,同一能源單位發電及不同能源發電碳排放量均存在較大差距,可相差2個量級。從碳排放強度分析,燃煤、燃油、天然氣等傳統能源發電碳排放主要來源于化石燃料碳氧化,其單位發電碳排放量最高;核電及風電等能源運行發電過程中本身不排放CO2,因此,學界對核電與風電劃分低碳排放具有較高共識。

綜上,根據2018年全球不同能源鏈發電量及單位發電碳排放強度,研究分析不同能源發電所產生的碳排放量,分析結果如表3所示。

表3 不同能源發電模式下的碳排放量分析

結果表明,全球因發電產生的CO2排放量達到146億噸,其中以化石燃料為能源的發電模式仍是全球電力生產碳排放的主要貢獻者,碳排放量達到143.20億噸,占比達到97.79%;可再生能源碳排放量2.01億噸,對碳排放量的貢獻達到1.38%;核電本身不產生CO2排放,碳排放量主要來源于附屬生產設施、電力輸送等環節,其碳排放量為7 834萬噸,占比為0.54%。

2.2 安全性分析

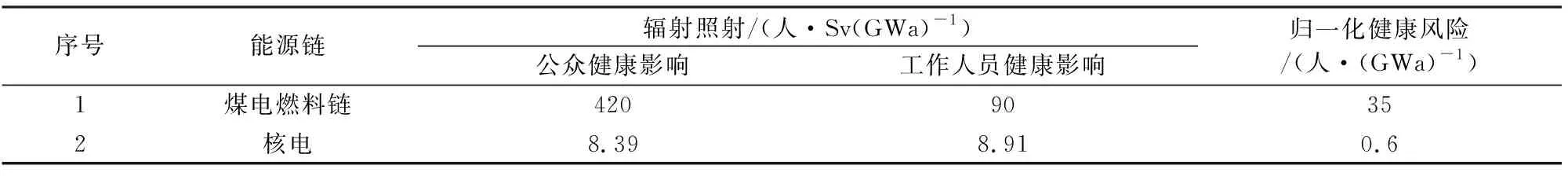

核電廠核安全因使用具有放射性的核燃料及發生核事故時釋放放射性物質備受公眾及政府關注,為此本節將從兩方面闡述煤電與核能發電的安全性,①分析煤電、核電等對公眾受照劑量;②根據統計學方法研究,歸一化不同能源造成的健康風險,結果[4]如表4所示。

表4 不同能源鏈安全性綜合影響表

在公眾及工作人員受照劑量方面,煤電所致公眾輻射照射劑量為420人·Sv(GWa)-1,是核電的50倍,對工作人員劑量90人·Sv(GWa)-1,為核電的10倍;根據統計學方法統計得到煤電歸一化健康風險為35人(GWa)-1,是核電的60倍。可見,核電對公眾及工作人員的輻射危害及歸一化健康風險值顯著低于煤電。

2.3 發電成本分析

核電以235U/239Pu為核燃料,通過中子點火裝置(如252Cf中子源)產生中子轟擊235U/239Pu發生裂變反應釋放能量,同時放出2~3個中子誘發其他鈾核裂變,以維持裂變,以235U為例,其核裂變原理式如下:

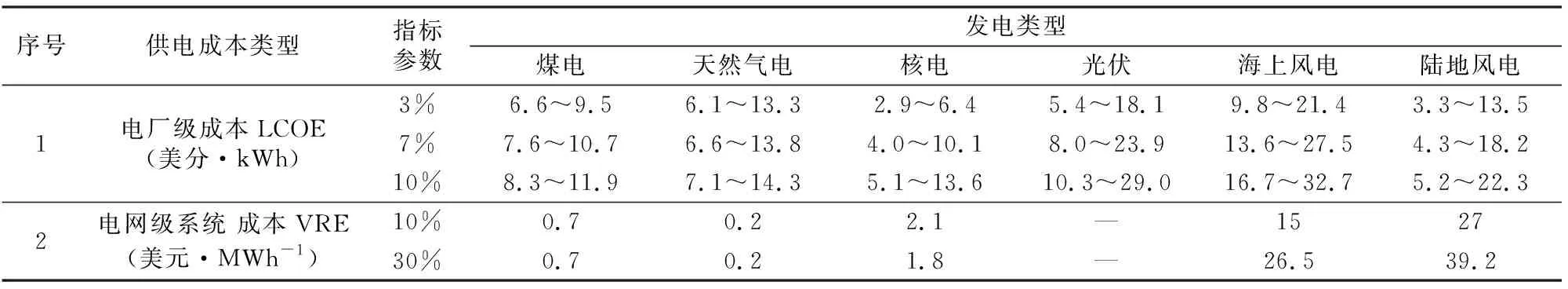

2018年國際經濟合作與發展組織(OECD)與國際能源署聯合研究,指出能源供應成本包括①電廠級成本(Plant-level Costs),即電廠建設中消耗的鋼筋、混凝土及燃料等;②電網級系統成本(Grid-level system costs),指電廠擴建、加固、電網連接等方面對系統構成的成本,同時包括輸出不確定或顯示間歇性時,維持旋轉儲備或額外可調度容量的成本;③外部或社會成本(External or social costs outside the electricity system)。根據OECD與國際能源署研究方法,采用基于平準化電力成本(LCOE)方法評估,各能源發電技術電廠級成本及電網系統成本如表5所示。

針對電廠級成本,研究采用3%、7%及10% 3種現時價值換算率下分析不同類型發電機組運轉期間的平均發電成本[5],分析指出在3%和7%現時價值換算率下,核電電廠級成本均優于其它能源發電類型;在10%現時價值換算率下,核電與陸上風電成本相當,但仍優于其它能源。235U單次核裂變可釋放200 MeV能量, 1 kg235U完全核裂變所釋放的能量約相當于2 700 t標準煤燃燒釋放的熱量,以一座百萬千瓦發電機組為例,核電廠年消耗核燃料20~25 t,換料周期一般為12~18個月,三代(或三代+)核電技術核電廠設計壽命達到60年,相比其他能源發電方式,核電在燃料消耗量及連續運行時間上,具有其他類型發電廠無可比擬的優越性。當前核電站主要建設在人因稀少,水源充足、地質穩定的偏僻地帶,在輸配電方面其電網級系統成本稍高于煤電、燃氣電站等,同時電網連接復雜程度低于風電。

表5 不同發電技術電廠級成本數據統計表

注:數據來源于IEA/NEA.2015。

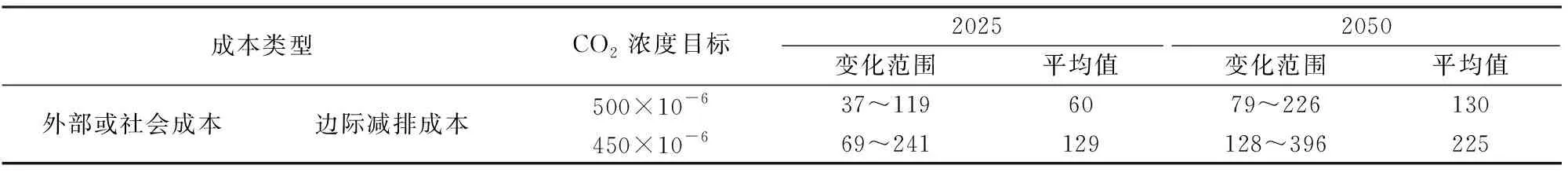

電廠外部或社會成本主要體現在氣候變化(邊際減排成本)、空氣污染(外部成本)等方面,根據巴黎氣候會議達成確保溫度升高在2 ℃以內的協議,Kuik等[6]對大量氣候與能源模型建立的2 ds對應的邊際減排成本進行綜合分析,其結果如表6所示。

根據Kuik等研究,預測到2050年,在CO2濃度達到450 ppm時,意即邊際減排成本至少需要225EUR/tCO2,原則上對應于所需的碳稅水平。

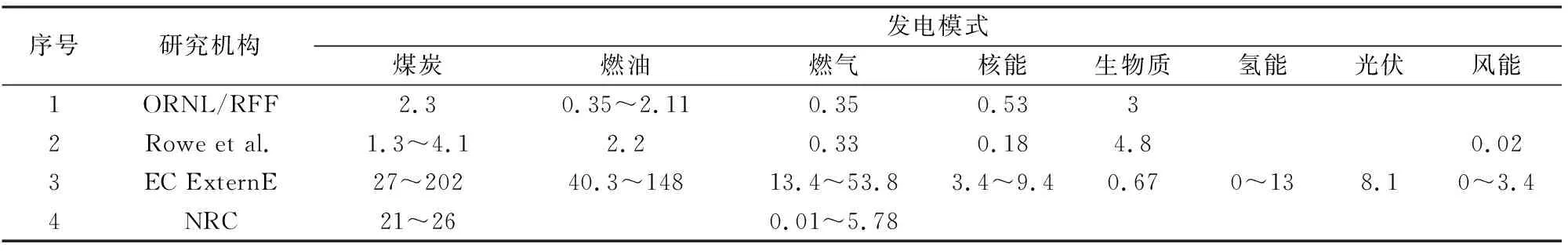

眾所周知, CO2、SO2、NOx等污染氣體在煤炭、石油、天然氣等化石能源燃燒過程中產生,當出現污染物超標時破環地區生態環境,嚴重時將影響人類健康甚至威脅生命,為此,為分析不同能源發電引起空氣污染所產生的外部成本,美國橡樹嶺國家實驗室(ORNL)、美國核管理委員會(NRC)等研究機構總結了過去20多年中不同發電模式下的外部成本[7],結果如表7所示。

表6 電廠邊際減排成本預測表

注:數據來源于Kuik et al.

表7 各研究機構不同發電模式下的外部成本匯總表

綜合上述研究機構的研究,核燃料循環外部成本在整個能源發電結構中均處于較低水平,其中歐共體(EC ExternE)研究給出的外部成本數據核電稍高于生物質、風電等發電模式,這是在考慮了核電發生極端事故時放射性物質外泄環境中產生的外部風險及后果,因此增加了核電外部成本。

3 綠色能源發展趨勢

當前全球能源結構已形成了以煤電、水電、核電、風電、太陽能及生物質等組成的多元化格局,其中煤電仍占據主導地位,但在全球能源格局中逐漸失去競爭優勢,主要有兩個方面的因素:(1)全球性的環境污染問題日趨嚴重,燃煤發電將排放大量的CO2、SO2及NOx等污染物,與當前形勢下倡導的綠色發展道路相悖;(2)煤電技術發展遇到瓶頸,燃煤發電效率、發電煤耗等技術指標尚未取得突破性進展,導致單位發電煤耗量較大,此外煤電布局不合理等綜合因素導致煤電在全球能源電力結構中的競爭力日益下降。水電裝機容量正趨于平穩,因人類大規模的開發利用,水利資源開發已接近了其上限值。

風電、太陽能等新興再生能源發展迅速,在運行過程中存在發電成本較高、維護困難等問題,限制了其大規模的開發利用。

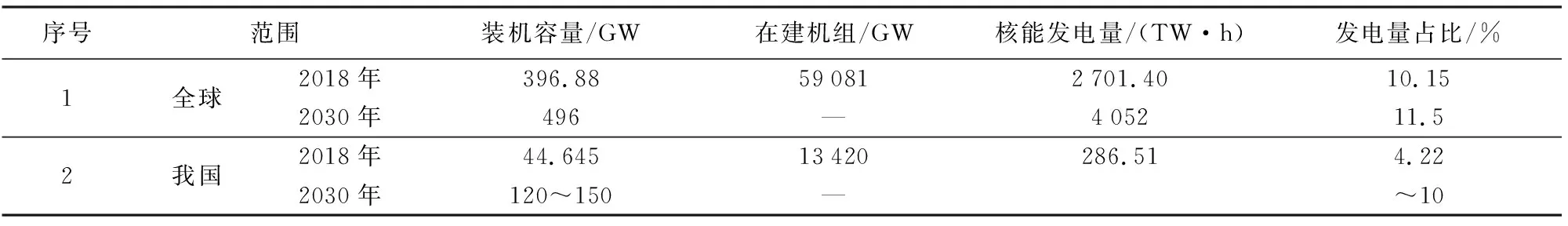

為推動全球綠色能源發展,解決煤電所帶來的環境問題,降低CO2、SO2及NOx等污染物排放,走綠色低碳發展模式;降低風電、太陽能等發電成本,改變現有能源格局。核電技術成熟,因其低碳排放、高能量密度、運行壽命長及發電成本低等優勢,是當前人類唯一能夠大規模替換煤電的能源。研究總結了當前及預測的核能裝機容量及核電占比情況,如表8所示。

表8 2018年及2030年預測全球及我國核電裝機容量及核電占比

由此可見,隨著全球及我國能源需求的快速增長,核能將成為未來能源發展趨勢,成為全球電力生產減碳排放的主要貢獻者。

4 結論

面對日益嚴重的全球性環境問題,以煤電等化石燃料為主的發電模式發電占比將逐步下降,積極發展成熟的環境友好型發電模式改變現有能源格局將勢在必行,本文對比分析了不同能源發電模式,得出:

(1)核能單位發電產生的碳排放量為29 g/kW·h,是煤電的1/36,燃氣電站的1/17,按2018年核電發電量折算煤電,全球減少CO2排放量27.69億噸。

(2)在公眾及工作人員受照劑量方面,煤電所致公眾輻射照射劑量為420人·Sv(GWa)-1,是核電的50倍,對工作人員劑量90人·Sv(GWa)-1,為核電的10倍;根據統計學方法統計得到煤電歸一化健康風險為35人(GWa)-1,是核電的60倍。核電對公眾及工作人員的輻射危害及歸一化健康風險值顯著低于煤電。

(3)綜合對比分析,在3%、7%的現時價值換算率下核電能源供應成本綜合指標優于其他能源;在10% 現時價值換算率下,核電與陸上風電成本相當,但仍優于其它能源。

綜上,為實現全球能源綠色健康發展,改變現有能源結構,安全平穩提高核電等清潔能源在能源結構中的占比,平緩降低煤炭等化石能源使用,從源頭上減少CO2等溫室氣體及SO2、NOx等污染性氣體排放,從當前凸顯的環境問題來看發展核能是必要的。