徐州地鐵環控系統溫度設計標準的確定

段 飛

(中鐵第四勘察設計院集團有限公司,湖北 武漢 430063)

地鐵建設作為國家基礎建設的重要組成部分在近年來取得了快速發展,在很大程度上改變了人們的固有生活方式,前景十分廣闊[1]。地鐵環控系統類似于人體的“呼吸系統”,地鐵環控系統設計首先要保證外部氣象條件、站外環境參數及站內設計參數相互協調統一,形成一個整體。乘客沿道路、出入口通道,站廳層,站臺層,車廂內這一順序進站并反向車站的過程,通過人體新陳代謝的調節機理建立新的熱平衡,避免熱感覺出現較大的瞬時波動。因此,如何確定這些中間過程的溫度標準、尤其是站廳層和站臺層溫度標準就顯得尤為重要,這一點成為地鐵環控系統設計溫度指標的核心內容。

1 地鐵環控系統熱舒適評價方法

1.1 熱舒適評價指標確定

文獻[2]和[3]的研究結果表明,乘客進出站的在時間維度上實際上是一個非穩態的新陳代謝過渡期,乘客的體感及舒適性時刻處于變化之中,因此PMV評價指標和SET*評價指標并不適用于這一非穩態過程,而RWI指標表征動態變化的熱舒適性,十分契合地鐵乘客進出站的過程變化,故本研究采用RWI指標來評價地鐵熱舒適性。

1.2 相對熱舒適評價指標數學模型

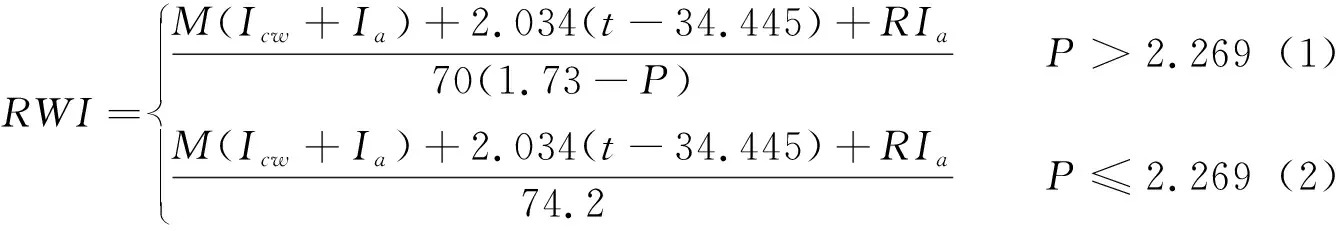

文獻[4]給出了RWI指標的數學模型:

(1)

式中:M為新陳代謝率,Btu/(h·ft2);Icw、Ia分別為著裝熱阻和空氣邊界層熱阻,clo;t為空氣干球溫度,℃;R為除與室溫相同的墻壁外,平均外界輻射熱,Btu/(h·ft2);P為空氣中水蒸氣分壓力,kPa。

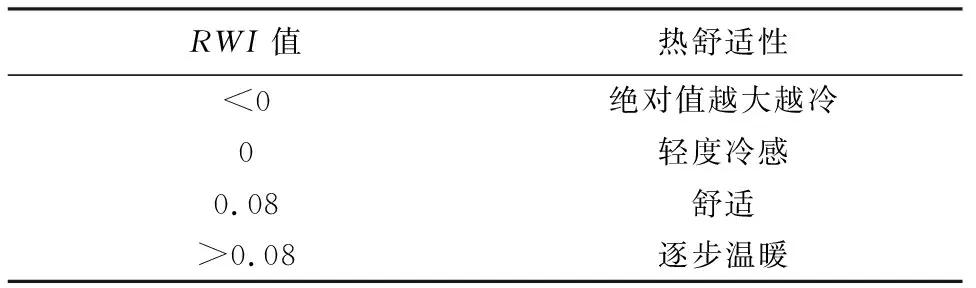

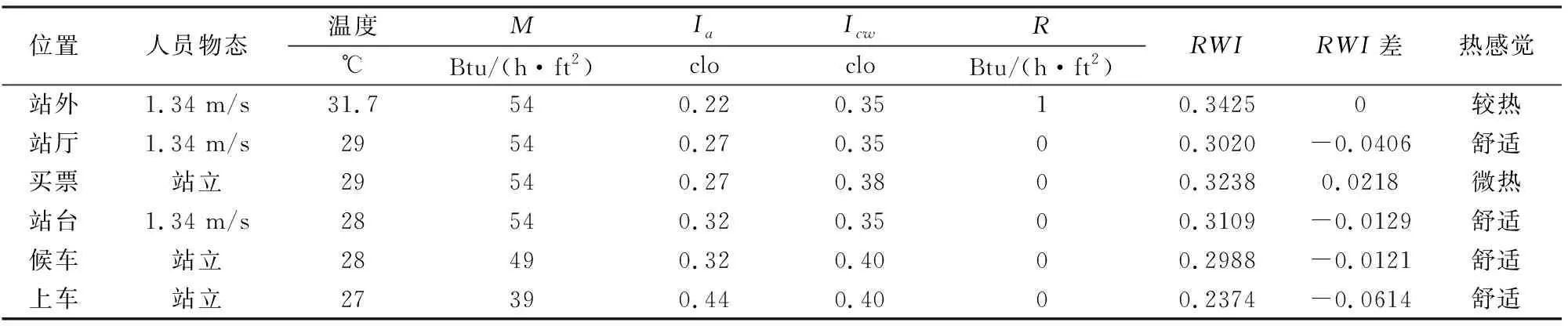

文獻[5]給出了RWI值的表征特性,如下表所示:

表1 設計工況下乘車過程RWI值

2 徐州地區氣象參數

徐州市位于東經117.09°、北緯34.17°的位置,屬于寒冷地區。徐州地鐵1號線為東西向骨干線,線路貫穿城市東西發展主軸,全長約29.1 km。徐州市部分氣象參數如下:

徐州市大氣壓力:夏季100.08 kPa;冬季102.21 kPa

徐州市t干= 31.7 ℃

徐州市t濕= 26.3 ℃

徐州市地鐵列車車廂內干球溫度定為:27.0 ℃,相對濕度定為:40%~65%

3 采用RWI指標確定徐州地鐵環控設計溫度標準

3.1 地鐵公共區設計溫度的確定

根據《地鐵設計規范》(GB50175—2013)[6]13.2.14(2)規定:“當車站采用空調系統時,空調室外空氣計算干球溫度高出公共區的空氣計算溫度2~3 ℃,且不應超過30 ℃;站臺公共區的空氣計算溫度應低于站廳的空氣計算溫度1~2 ℃,相對濕度均應為40%~70%”,這種空氣狀態下水蒸氣分壓力基本處于2.269 kPa以下[7-8],故可根據式(2)對RWI值進行計算。

站廳層公共區溫度不應超過30 ℃,是根據地鐵的特點制定的。同時根據北京地鐵車站長期觀察數據,車站的溫度超過30 ℃時,工作人員、乘客都感覺到很不舒適,悶熱難受。因此,可以把30 ℃作為站廳層公共區的上限設計溫度來考慮。

根據規范的要求,室外計算溫度要高出公共區的設計溫度2~3 ℃,這一準則是根據乘客在進入車站內的熱舒適感覺不能比在室外還差這一原則計算確定的,詳細來說,可將乘客站廳買票時的RWI值和室外RWI值相等時的站廳溫度作為站廳層設計溫度的上限。

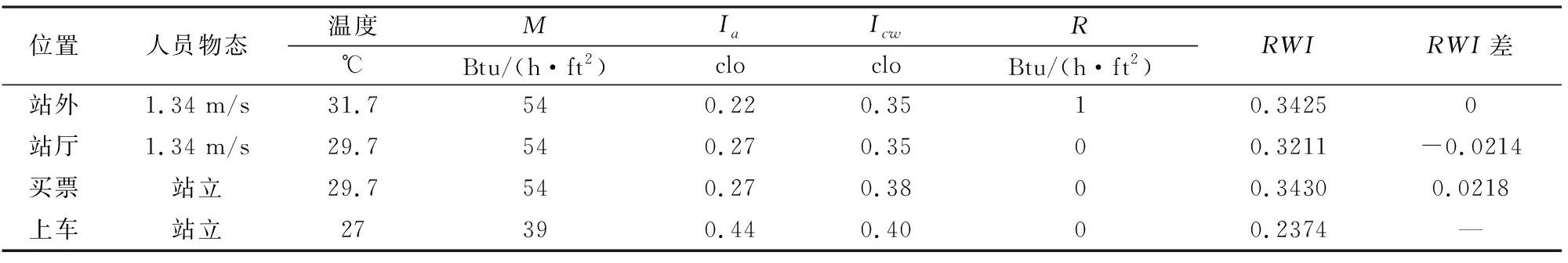

徐州地區空調室外計算溫度為31.7 ℃,因此,可以先假定徐州地鐵環控設計溫度為29.7 ℃,地鐵車廂內溫度取27 ℃,計算得到表2。

表2 設計工況下乘車過程RWI值

從表2可以看出,乘客從站外進入站廳層公共區,RWI值下降并不十分明顯,內外溫差僅為2 ℃,說明乘客進入站廳層獲得的冷感覺有限,會出現一些不舒適的感覺,對于一個新開地鐵線路的城市來說,這顯然是不可接受的,另外,選擇29.7 ℃這一待一位小數的數值作為設計指標也不十分合適。根據地鐵熱力標準的制定原則,地鐵應該比其他公共交通工具,例如公共汽車、出租車、輪船等更加舒適,才能夠保證足夠的客源,地鐵建設才能有其存在的價值和意義;待建地鐵應該比某城市已開通的地鐵更加舒適,或者保持一樣的舒適程度,這樣才能體現出地鐵建設的與時俱進及持續的發展性,因此,筆者選取了國內(主要是南方地區)一些代表性城市的環控溫度設計數據,經計算后數據列于表3。

由表3可以看出,五城市內外RWI差值最小為0.0269,比表1中的0.0214大;溫差最小為2.2 ℃,也大于表1中的2 ℃,這說明,如果徐州市站廳層公共區采用29.7 ℃的設計溫度,則乘客從室外進入車站站廳層公共區的舒適感要比其他城市差一些,這顯然不符合設計初衷。為提高舒適度,顯然站廳層公共區設計溫度一定要低于29.7 ℃。筆者認為,選取此五個城市站外與站廳RWI差值的平均值作為目標值是合適的,經計算內外RWI差值的平均值為-0.03675,據此計算出站廳公共區溫度為29.14 ℃,取整為29 ℃。因此,從舒適性的角度考慮,徐州地鐵站廳層公共區的設計溫度定為29 ℃ 是比較合適的。另外,由表2可以看出,站廳與站臺RWI差值的變化具有規律性,當徐州地鐵站廳與站臺RWI差值取-0.0129時,可計算出徐州站臺層公共區設計溫度為28 ℃;若取-0.0403時,站臺層公共區設計溫度為27 ℃。因此,為滿足環控系統控制及取整的要求,同時為保證乘客從站臺層公共區進入地鐵車廂(車廂內設計溫度一般為27 ℃)時還能獲得一定程度的舒適感,徐州地區站臺層公共區設計溫度選擇28 ℃是比較合適的,也滿足規范要求。

表3 國內代表性城市環控設計溫度及RWI值

3.2 乘客進出站過程熱舒適性分析

表4為上述設計溫度下乘客進出站RWI值變化情況。總體來說,乘客從室外到上車的過程中,RWI值逐漸減小,意味著乘客正在逐步獲得舒適感,只是在乘客站廳購票時,RWI有小范圍的增大,這主要是由于乘客運動狀態的突變(從運動瞬時靜止)、人體大量排汗而又難以蒸發排出體外、服裝熱阻增大所導致的,表現為熱不舒適;乘客從下車到出到室外的過程則剛好與之相反,意味著乘客正在逐步變的不舒適。從乘客的熱感覺變化分析,徐州地鐵環控系統站廳29 ℃、站臺28 ℃的溫度設計指標是合適的。

表4 設計工況下乘車過程RWI值

環控系統的設計溫度直接和能耗相關,在滿足熱舒適要求的前提下,盡可能的提高設計溫度可以有效的減小環控系統的能耗及設備容量,站廳設計溫度每升高1 ℃,空調能耗預計增加5%左右。根據本文的研究結果,徐州地區采用站廳29 ℃、站臺28 ℃的溫度設計標準,不僅滿足乘客進出站的熱舒適要求,同時也考慮了耗能程度。盡管如此,徐州地鐵在該設計溫度下的熱舒適性仍比廈門、長沙等城市差一些,然而在同樣的地鐵運營規模的情況下,徐州地區室外溫度相比較低,其地鐵系統的溫升程度和幅度會小于其他城市,從而在投入運營較長時間后仍能保持現有的舒適性。

4 結論

地鐵建設作為拉動內需、改善國計民生的重要方面成為新世紀我國五大基建行業當中的翹楚,隨著全國各城市地鐵建設進程的加快,在改變人民出行方式的同時也對其環控系統提出了新的要求,即滿足乘客對進站、購票、候車、上車全過程對熱舒適性的要求,滿足人民對美好生活的正常向往。本研究采用RWI指標研究了乘客進出站的熱舒適感變化規律,確定了徐州是地鐵環控系統站廳站臺的溫度設計標準,為地鐵環控系統設計溫度的優化及系統控制指明了方向。