停課不停學,老師成主播

盧蘭:網課不易,堪比模特

(上海交通大學體育系講師)

疫情讓高校學子未能按照原定的時間正常返校開學,所有的教學工作及校園活動都轉至云端,而體育課、居家鍛煉也成為了被疫情彌漫的信息網中振作精神的良藥。

線上體育教學對大部分體育教師來說都沒有太多經驗,當然包括了我,我甚至是第一次嘗試和學生隔著電腦屏幕上課。對我來說,線上體育教學的挑戰很多。比如,網課缺少了與學生面對面的肢體和眼神交流,這線給我的語言流暢度、用詞精準度提出了更高要求;又比如,在有限的拍攝條件下,既要保證畫面拍攝的完整性,又要從多個角度讓學生看懂并理解動作的要領,我確實感覺到了當模特的辛苦;而最大的挑戰是無法及時得到學生的反饋,也無法對學生的學習進行全面評估。

不過,在幾個月的線上教學過程中,我慢慢找出了一些新的思路,為以前一直不敢嘗試做的線上課程梳理出了一條較為清晰的脈絡。

除了學校的線上教學,我也嘗試了幾次針對運動愛好者的居家練習分享。其實,這次疫情帶來的居家和社交限制,激發了人們對運動的渴望,也創造出更多想象。居家練習雖然簡單,但我以前從未想過練習的方式這么多。看到網絡上各式各樣的練習分享,不得不感謝疫情挖掘出了一批寶藏體育人。

夏歡:“十八線女主播” 上線

(湖南大學體育系講師)

疫情對技能和實踐類課程的影響很直觀,我們體育課就首當其沖。有的學生春節回家沒帶球拍,所以我們上課都換成了一些常規的鍛煉,就是想讓大家就地取材,堅持體育鍛煉,停課不停學嘛。

之前我都是教羽毛球,但最近換成了八段錦,還挺有意思的。對于學生來說,這是新課程,我也一樣,我要重新學習才能教他們。一段時間下來,我感覺上網課比線下上課復雜太多。平時上課,基本是腦海里的知識點和我擁有的專業技能拿出來就行,而現在因為要做課件、找素材,還要整理成文字,一開始還挺不適應的。

不過,大家都對網課感到新鮮,我會感覺跟學生的關系更近了。上網課時,大家會更多互動,課堂氣氛也更輕松。剛開始上課時,我還開玩笑說自己是十八線女主播,同學們就很配合地手動打“刷火箭”、“刷游艇”、“666”等詞。因為沒有那些功能,只有一個點贊按鈕,大家幾乎整堂理論課都在點贊,一堂課下來居然有七萬個贊,大家的手指應該得到了鍛煉,哈哈!

陳莉琳:開辟教學新模式

(集美大學體育學院教授、第十三屆全運會羽毛球群眾組C組女雙冠軍)

疫情之下,教育部發出了“停課不停學”的號召。我在校內任教的羽毛球課程中使用了線上同步多平臺的模式進行教學,還邀請到羽毛球世界冠軍洪煒作為教授嘉賓,截止5月14日,已經有17065人參加學習。看到大家踴躍參與,真的很高興!

平時的網課,學生們通過授課平臺簽到,觀看《羽毛球》課程視頻,完成線上測驗并進行課堂討論。理論課結束后,同學們打開自己的視頻,按照我們布置的訓練計劃進行實時練習,我們在線上監督和指導學生練習,尤其是羽毛球運動里的幾個基本分解動作。

說實話,練習場所受限制,這樣的教學有難度,也不如現場示范和指導好,但已經是特殊情況下的好辦法,我們的教學重點也調整為理論內容和技能培訓。這個模式是以前少有的,我和學生們都倍感新鮮,這也給了我們一些思路,以后的教學也可以借鑒。

羽毛球產品——夾縫中尋找新思路

疫情直接影響了廣大球友的運動頻率,也間接影響了各家品牌。在這一特殊時期,各大廠商均另辟蹊徑,用新的方法去與球迷互動。

正月期間,李寧羽毛球邀請了一眾羽毛球世界冠軍拍小視頻,每天給球迷推送居家練習方法。同時,他們開展了送球線的活動,為線下店鋪引流,把穿線、培訓、活躍市場等融合在一起。特殊時期,線下店鋪的客流量肯定會比平時下滑,尤尼克斯一邊積極籌劃小型推廣活動,一邊嘗試直播帶貨等新的推廣方式,把2003年非典疫情時的經驗和當下疫情實際結合起來。威克多公司在疫情期間與世界羽聯聯合推出了Air Shuttle戶外羽球,成為特殊時期羽毛球的一個新方向。誰家小區沒幾位鄰居經常在樓下打羽毛球的呢?

曾經,運動行業以渠道為王,但現在已經悄然向客戶流量為王的方向發展。疫情下,比賽停了,關注度就下降了。球館停了,產品就沒有消耗,給羽毛球行業導流的源頭幾乎都停了,羽毛球行業的客戶流量遭遇斷崖式暴跌。

主營羽毛球文創產品的歐積力公司在這場疫情中深切地感受到流量驟降帶來的嚴重影響,作為產品生產商的他們在今年第一季度近乎停擺。產品主理人馬乾浩表示,每年3月的全英賽開始,行業會迎來第一個銷售流量小高潮,福建以南等地方氣溫開始回暖,大家的打球熱情隨之而來。到了5月,蘇杯、湯尤杯等大賽襲來,加上夏季的來臨,長江流域的銷售流量小高潮也到了。今年,這兩撥銷售小高潮直接蒸發掉,不少公司在2019年制定的銷售計劃基本要推倒重來,滿滿的庫存壓力很大……

“很多人還在想會不會疫情后出現報復性消費,但在我看來,大家的消費信心被擊潰了不少,變得沒那么敢消費了。所以,如何刺激消費者,讓大家恢復消費信心,這是很核心的問題。但是,這個問題怕不是一個行業里的幾個角色就能解決的。”馬乾浩說。

羽毛球媒體——賽事真空影響大

賽事停擺,受影響的還有以羽毛球賽事報道為重點的眾多羽毛球媒體。在全英賽結束后兩個月里,縱觀幾大門戶網站及相關線上媒體,各家發布的稿文數量都比起往年同期要低。環境所迫之下,大家紛紛把目光從當下轉移到過去,著重挖掘當年的經典賽事、經典球星。

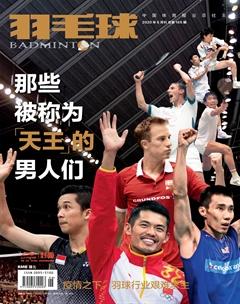

作為羽毛球專業刊物,《羽毛球》雜志在近幾期雜志中嘗試了不少專題探索,包括4月的全英特刊、5月的世錦賽城市巡禮,和本月的天王專題。

不僅是紙媒和各大門戶網站,現在越來越多人聚焦的視頻媒體亦受到較大沖擊。作為世界羽聯系列賽事網絡版權中國大陸地區獨家合作伙伴,《中國體育》直播TV陷入了無賽事可播的局面。《中國體育》直播TV乒羽頻道主編彭友介紹說,他們利用“空窗期”推出經典賽事回放、林李大戰經典回放、五佳球等專題,并配以球迷互動活動。現在,他們還在積極探索結合AR、自由視點等最新轉播科技的自主IP羽毛球賽事。

以上種種,都是在過去的素材中探尋新的角度和內容,那些年的那些事的確值得細細品味。盡管如此,在賽事和活動持續真空的狀況下,媒體同行們依然有一絲“巧婦難為無米之炊”的感覺。