欲望的原始運作與崇高感的顯現

——利奧塔關于克利繪畫的美學闡釋

蘇夢熙

(廣西藝術學院 人文學院,廣西 南寧 530007)

在法國當代思想家讓-弗朗索瓦·利奧塔那里,欲望是一種哲學本體論意義上的、關于人類生存狀態的運動,欲望自身的差異和斗爭是藝術生成的動力,同樣也是形式宇宙的可塑力量。從二十世紀抽象表現主義畫家保羅·克利的線條出發,利奧塔討論了藝術作品如何形成功用的問題,他所推崇的圖形性空間不是特殊的空間模式,而是藝術家在創作過程中對自我理性邏輯的擾亂結果;而從克利的色彩出發,不可見之物在痛感和快感交互作用的觀者心中顯現自身——崇高,正是這種崇高感(與道德無關的“晦暗性”)帶來對克利繪畫豐富內涵的確證。

一、線條的象征之力

當我們觀看一幅畫時,首先會遭遇到有形的對象,比如一位女子、桌子上擺放著的蘋果等,一幅畫所畫的是風景還是建筑,作為觀者的我們肯定能一眼辨認出來。但如果我們是西方古典繪畫的研究者,“觀看”就不再是那么容易的事,潘諾夫斯基的圖像學研究提供了三個不同層面的研究,即前圖像志的描述階段、圖像志的描述階段及圖像學的描述階段。[1]34-37利奧塔指出,無論是繪畫觀看的圖像志還是圖像學階段,都證明了在西方造型藝術中存有一個強大的語言系統。圖像學的每個研究階段都要依據話語的闡釋被言明,比如圣像畫色彩的背后還存有一套對應的指意系統,如紅色代表鮮血、奉獻,藍色代表純潔之類的信息。對圖像的解讀實際上將繪畫等同于文本,將觀看等同于閱讀,讀者(觀者)被引導想要知道的并非是文字(色彩)的形狀,他們想了解的是其背后所蘊藏的意義,這樣的觀看方式服務于一個整體的知識話語系統。在利奧塔看來,話語的優先地位壓抑了觀看:一方面,我們不再意識到文字也是有著形狀的圖形,它們有著自己的空間和物質性;另一方面,我們沒有看到繪畫中形式的獨立生命,對變形的意義視而不見。但是利奧塔認為,傳統的語—圖矛盾在克利那里被解決了,在維護圖形地位的時候,話語并沒有消失,反而更充分地發揮了象征作用,再不是誰優先于誰,誰輔助于誰,而是兩者可以聯合起來成為為理性作反思見證的“他者”。

(一)欲望的線條:在差異中獨立

利奧塔從一開始就對西方繪畫中力圖建構的形象進行解構,在《線條與字母》中指出觀者平時從繪畫看到的形象是圖形世界中的特殊情況,如果繪畫不再具有表現的功能,如果它本身就是對象,那么形象性消失,留給我們的不過是能指的組織結構——字母或線條[2]255-256(字母也要化為線條以消解話語的主導地位)。線條的獨立性不是利奧塔自己的發明,在他之前的法國哲學家德勒茲和梅洛-龐蒂都進行過相關的論述,德勒茲在與加塔利合著的《千高原》一書中描述了獨立的線條——馭用宇宙之力的質料①“它沒有坐標,因為它與它所創造的、并漂浮其上的連續平面融合起來了;它的部分之間沒有連接,因為它不僅失去了再現功能,而且失去了勾畫任何形狀的任何功能——因此,線變成抽象的了。”Gilles Deleuze,Felix Guattari,"A Thousand Plateaus", Trans.by Brian Massumi.London: Univeristy of Minnesota Press,1980.,梅洛-龐蒂在《眼與心》中也提到指出問題不在于消除線條,而是解放線條,線條一直以來在西方傳統繪畫中作為物體的輪廓線而起作用,應該將它從再現物體中剝離出來,就像現代繪畫所做的那樣。可以說,無論是德勒茲還是梅洛-龐蒂都看到了畫家們為使繪畫成為不是外在的復制和映射所進行的努力,不同的是德勒茲將線條看作思想生成的軌跡,而梅洛-龐蒂將線條看作身體深度的存在顯現。

作為受到弗洛伊德和拉康理論深刻影響的思想家,利奧塔以“欲望”作為基礎來分析線條的獨立性,這體現在三個方面。首先,根據弗洛伊德的觀點,利奧塔的欲望也同樣根據自我、本我和超我的行為被分為兩種:一種是根據本我要追求愉悅目的而顯現出來的肯定的欲望——不被接受或無法滿足的沖動以想象、聯想的方式在無意識中顯示為幻象,利奧塔提醒我們注意,欲望的實現不需要對象在場,往往通過幻想場景就能實現欲望;另一種是根據自我與超我而出現的否定的欲望——欲望的自我約束通過習慣、推理和知識體現為語言。克利早期的線條畫中正游蕩并凝聚著他的這兩種欲望,一方面顯現為嫁接在異性之謎上的幻想力的直接、緊密、強迫性的隸從,一方面顯現為變形中所具有的批判(諷刺)力的發現和培養。前者是欲望被幻想所控制,以一種無快感的粗暴方式顯現(如《樹中的少女》,1902年),或以無恥的柔美表現(《女人與獸》,1903年);后者則是用一種現實題材來馴服欲望的表現,利奧塔指出為伏爾泰小說《老實人》畫插圖(1911年)給克利帶來的作用:“《老實人》對克利起到促進作用的因素在于文學手段中的經濟、節制、內斂”[2]270,這是理智之下欲望的規訓發展。

圖1 克利《寺廟花園》,1920年,紐約大都會藝術博物館藏

其次,欲望自身內部的差異性決定了線條在形成對象時所遭受的困境,這在欲望的運作過程中體現出來。克利線條的雙重性就是欲望自身產生差異的體現,而欲望的運作則可以在克利的創作方法中找到。利奧塔描述了克利獨特的創作方法——在作畫過程中先按照自然來畫,然后把作品顛倒(第一次顛倒),在作品不可辨認的基礎上按照情感來突出主要的線條,最后把作品顛倒回來(第二次顛倒),使顛倒前和顛倒后的作畫風格協調。利奧塔指出,如果只進行到第一次顛倒為止,存在的就不是繪畫而只是想象,第一次顛倒提供了可見者,而第二次顛倒則提供了不可見者,因為它不是被展現的幻想,而是通過一定的技巧顛倒的幻想。[2]276除此以外,克利還喜歡使用剪刀來重新組合他的作品,《寺廟花園》(圖1)一畫就是典型的例子,克利把它剪成了三個部分,拼接成現在的樣子:這幅畫作品中堅固的石頭寺廟和旁邊高大的棕櫚樹提醒我們克利去往突尼斯旅行的日子,重新拼貼之后,中間的道路往下不知要通往何處,三個部分的建筑都有些相似而又不同。這樣的描繪起初不過是他對于寺廟花園一個地點的寫生,現在打亂之后好像成為了一個整體的迷宮,讓人難以辨認。

在欲望的內部差異中,利奧塔將欲望的否定性看得比肯定性更重要,因為正是通過否定性,藝術家在將欲望轉化為語言之時遭遇到了“不可辨認”的圖形。這種雙重的顛倒和自由組合畫作的不同部分都展現出了藝術家的創造性,這種創造性建立在可識別的基礎上,但是它的生成將它帶離了可被描述的話語域,利奧塔在此基礎上肯定了藝術的獨立性:“它不是為了表現其他東西而存在,它就是其他東西,是自然中的可見者和無意識中的不可見者都不曾提供給我們的,由藝術活動所建立的東西”[2]276。在贊同克利的同時,利奧塔以法國畫家洛特為例展現了欲望對差異的壓抑,他指出洛特對線條的分析中并沒有包含線條的感性外形特征、方向、厚度、彎曲或垂直、位置等基本成分。憑借清晰的線條構圖,洛特壓抑了“不可辨別”的圖形要素,將秩序引入了現代繪畫,但卻使線條失去了原有的光芒。

最后,在利奧塔看來,藝術的目標正是要制造出與自然平行的物,這個物不是自然制造的,不應該受到自然的束縛,這個物正是獨立的線條。可以說,線條是再現自然的基本形式要素,也是藝術家在遭遇“不可辨認”時重新開始的基點,欲望被解構而回到自身,線條的生成就是欲望運作的過程展現,因此線條成了一個新的創造平臺。圖形的“不可辨別”并非是對雜亂無章圖像的概括,它實際上反映為暢通無阻的思想的斷裂、順利前行的邏輯結構的中斷。在欲望發生分裂的時候,有的畫家選擇依賴于肯定性的可知線條(如洛特),而有的畫家走向否定性的不可知線條(如克利)。

(二)線條的象征之力——空間

正如利奧塔所說,線條一方面關系到能量,另一方面關系到一種文字。把線條剝離出來,使形象不可辨認,這只是生成過程中的暫時顯現,但即使是在最零亂的畫中,人們也能夠依靠自己的想象給予這些奇異的形象以某種可讀意義,只要畫家給予線條以某種形式,這種形式很快就能獲得一種語言的內涵。那么,最終是什么起著區分話語和圖形的作用,從而使線條顯現出創造力呢?利奧塔以“空間”來作答。“空間”既是身體外部的空間,也是其內部空間,是身體同世界的關系之體現,身體可以在空間中采取行動、作出反應。在利奧塔看來,文本性的空間使身體作出被動的反應,閱讀的空間中是等待聽見聲音的主體,在這一空間之中,身體是不動的消極接收者;而在圖形性的空間中,在不可辨認的情境下,身體不再被動地等待,而是主動地探索,與線條產生了共鳴。

文本性的空間與圖形性的空間是不同的,但它們可以通過線條而建立聯系,克利的線條就是最好的例子。在克利尚未進入包豪斯時,他的繪畫中并列著語言和圖形,例如《R別墅》(1900年)一畫中標示“R”的風景;進入包豪斯之后,如《十七》(1923年)、《L車站 112》(1923年)這些畫作中還出現過數字、字母等符號;在后來的許多畫作中,雖然字母消失了,但是標點(尤其是感嘆號)、箭頭等符號留了下來,如《魚的四周》(1926年)、《恐懼的面具》(1932年)。法國思想家福柯指出常出現的“箭頭”在克利畫中的作用:正是箭頭指示了船的航向,表示太陽的落下(見克利畫作《與落日一道》,1919年)。箭頭規定了目光跟隨的方向,沿著它就可以使形象在想象中移動,在《隆金寺院的壁畫》,1922年)中,箭頭還引導我們參與了一座城市的構造。在福柯看來,類似箭頭這樣的“圖畫詩”(Calligrams)的問題不是在于輪流使符號形成形式、形式分解成符號,也不是在對象的碎片中所捕捉到文字被切割下來的拼貼或復制品,而是一個關于交錯(Intersection)的問題,是在相同的媒介中形象和話語的相交,兩者在畫的另一個空間中相遇了。[3]33

但利奧塔更進一步地指出,在克利的畫作中,線條、色彩并沒有被完全還原為“可閱讀的”文字,《R別墅》中的“R”也未必是某個詞的開頭。話語的多義性對話語的專制地位形成挑戰,但圖形的超越性卻沒有因此而顯現出來。利奧塔引用哲學家埃德加·德·布呂諾(Edgar de Bruyne)的“某種荒謬中的契合”值得我們注意,這指出了符號在克利作品中所具有的那種特殊的“不相似的相似性”——假如完全相似,符號就失去自身而成為所指,不相似的符號就不是符號而是別的其他事物。也就是說,只有當我們把作為圖形的R同作為話語的R區分開來,才能看到R別墅的真面目。此時的重點在于區分而不是交織,只有先區分了,交織才會有意義,當區分完成之后,引導交織的就不再是文字和圖形一方拖動另一方,而是文字和圖形背后流動的能量。

通過利奧塔的分析,我們知道了圖形性空間不是空間的另一種模式,它是一種對被規定的話語性空間的擾亂,圖形和話語因素雖然可以相互交織,但必然是不同的兩種空間組織方式。真正的藝術不能被歸于某一種傾向,它產生于徘徊在話語和圖形中間地帶的那種張力,這在諸多現代繪畫作品中已經被表明了。真正的藝術創造是一個囊括話語和圖形雙方的運動過程,利奧塔認為具有某種風格的藝術作品并不是真正的藝術作品,真正的藝術家不應該使用前人重復的主題或相似的構圖形式,他應該去“擾亂”這些結構,從而使得藝術創作的本質凸顯出來。

二、永恒的能量——色彩

得到精神分析學說為助力,利奧塔將克利的線條是如何借助欲望內部的差異得到自由,又是怎樣通過生成為話語和圖形兩種空間的交流提供橋梁這一過程展現給讀者。接下來,他要進一步處理線條與色彩之間的關系,證明色彩的重要性。

(一)線條與色彩:男性與女性、日神與酒神

線條與色彩的關系在利奧塔看來是男性和女性之間的關系,也是日神與酒神之間的關系。首先,他闡釋了克利關于男性特質和女性特質的觀點:在包豪斯教學筆記中,克利分別標記了原始的兩種力(能量)——男性力是起決定作用的、向心的,女性力則是起制造作用的、離心的。利奧塔看重的是克利的這樣一段話:“形象的創生是一件作品里的重大活動。起初產生動機,即灌注活力、精液。塑造外形的是根本的雌性(女性)要素,決定形象的精液是根本的雄性(男性)要素。我的素描屬于雄性要素……開始時雄性要素賦予生氣,然后卵細胞進行肉體上的成長。”[4]215

利奧塔指出,克利的線條象征著男性、色彩則象征著女性,這兩種形式要素一直沖突,最終經歷了多年摸索之后,兩者在克利成熟期的藝術中得到了共存,繼而參與到沒有原型的創作活動中,這是從頭開始的真正創造,是藝術家在藝術中對創世的延伸。線條精神的純粹性(男性精液的功能所起的作用)使藝術家可以沉浸到最黑暗的土壤中去。進入最深的無意識土壤之后,是色彩的幻想力起著決定性的作用,以至于線條本身無法經受住現實的考驗。也就是說,線條要保持它的創造力,就必須同女性特質的色彩相遇,并且被動地受到色彩的作用。

尼采所闡發的日神與酒神之關系成為了利奧塔論述的重要基礎之一。在《悲劇的誕生》中,尼采指出藝術的進展是與日神阿波羅和酒神狄奧尼索斯之二元性聯系在一起的,這是由夢和醉構成的兩個分離的藝術世界:在夢境中,藝術追求美好的假象,“這些與無法完全理解的日常現實性相對立的狀態的完滿性,還有對在睡夢中起治療和幫助作用的自然的深度意識,同時也是預言能力的象征性類似物”[5]22就是日神的領域;在迷醉的狀態下,藝術追求的是個體的消亡與同全體合二為一的體驗,“人不再是藝術家,人變成了藝術品:在醉的戰栗中,整個自然的藝術強力得到了彰顯,臻至‘太一’最高的狂喜滿足”[5]26。在利奧塔看來,日神追求夢幻,就如同線條要勾勒出欲望的對象物一樣,酒神在迷醉中舞蹈,就如同色彩要吞沒自身一樣。

利奧塔對于弗洛伊德理論的吸收使得他要將尼采的自然精神還原為欲望本身,要把這種從事藝術的沖動還原為力比多。克利的線條畫展示的是力比多沉湎于無意識的幻想之中,被幻想所駕馭,而色彩畫則是力比多自身的寫照。正如在克利去往突尼斯的旅行中突然明白了色彩的不可缺少,在一個圓月當空的夜晚他寫道:“這個夜晚永遠深藏我心。無數個金黃的北方月升,將像沉默的倒影一再輕輕提醒我。它將是我的新娘,我的至交好友,發掘我的誘因,我即南方的月升”[4]201。男性(藝術家本人)的線條同女性(新娘)的色彩相遇了,現在克利要做的是如何融合兩者。

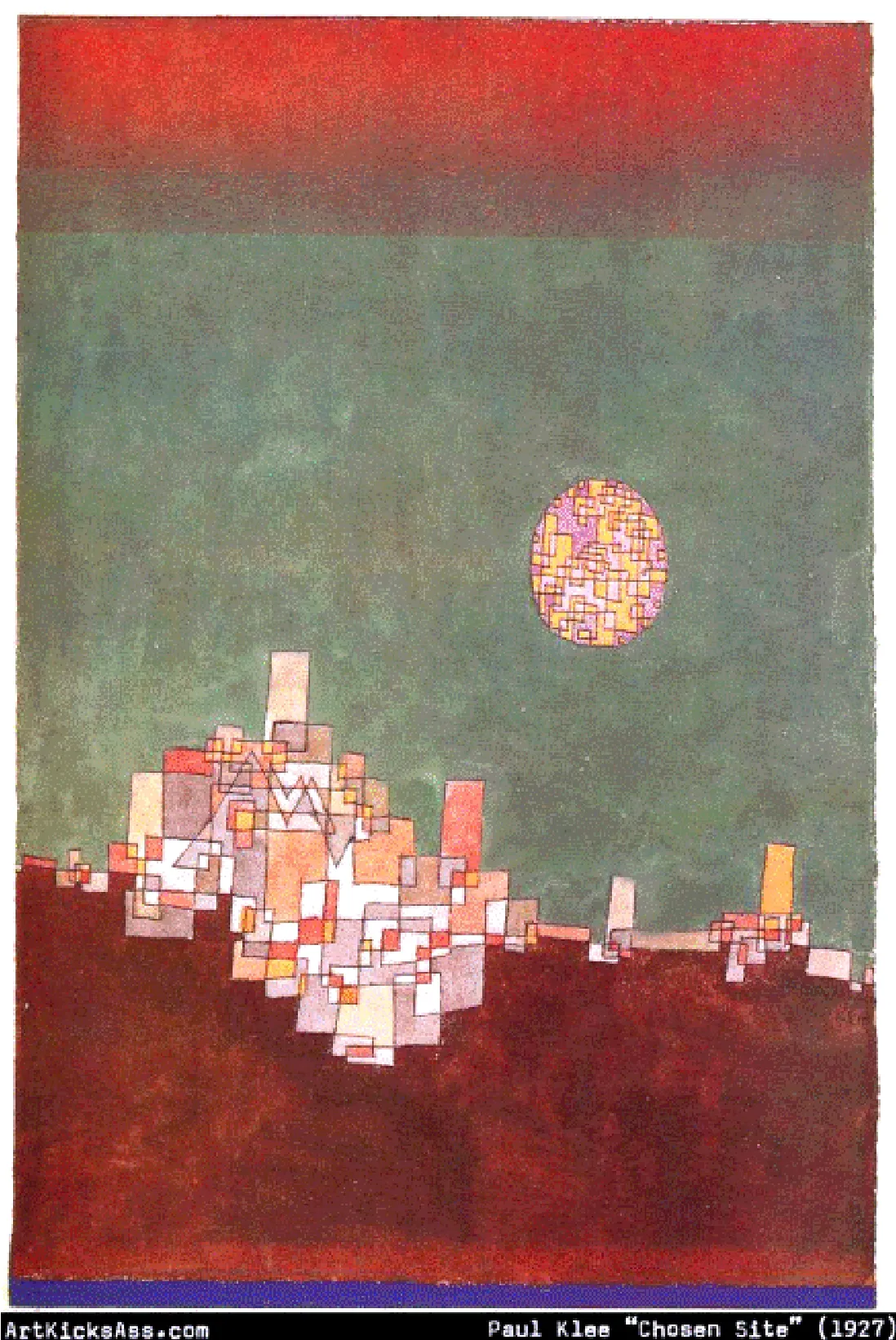

利奧塔指出,在突尼斯之旅十多年后創作的《意中場所》(圖2)這幅畫中,克利找到了線條和色彩并存的解決方法,借助兩者的作用,他把建筑的結構等同于畫面的結構:在觀者眼前出現的是一座佇立于世外的城市,線條以不停的轉折和延伸形成了不同形狀的矩形色塊。說不清楚是在線條形成的領域中填補了色彩,還是線條為已經形成的色塊鑲上了邊,最有可能的是線條同色彩一起發生,預示著共同的東西。利奧塔就發現,畫面中的這些色塊雖然整體上以明黃為主調,但是色值較弱,這些灰黃、黃色、鮭魚紅、橙色和暗玫瑰色有著相同的淺灰色調,四個色帶從上到下依次為紅、綠、棕和藍,其中紅棕色是開放的力,綠藍色是內斂的力,再配合線條從左到右向下傾斜的運動,這種組合逐漸使畫面產生向下的力量。這是利奧塔通過克利線條和色彩的交織顯示出的力比多的變化,能量是不可見的,但它由此引發的痛感和快感卻讓觀者感受到了精神的變化,也就是對崇高的體驗。

(二)色彩的象征之力——崇高

圖2 克利《意中場所》,1927年,私人收藏

利奧塔把色彩作為線條要去尋求和結合的他者在克利繪畫中的重要作用凸顯出來。他對色彩的描述包含了以下主題:首先,色彩是物質的,它依靠自身的物質性來解構精神,被解構的精神是知性精神——在某些繪畫作品面前,精神因為遭受到不可見之物而感到無所適從,只得進入感覺的世界中去尋找可知物,如顏料、畫布等,這會給予材料一種獨特性,使材料成為“有意義的”,因此使絕對精神失去了其主宰地位。

其次,色彩是瞬間的,對色彩瞬間性的把握在利奧塔那里顯示為“崇高”。“崇高”是一個古老的美學概念,德國哲學家康德認為“崇高”的產生是因為存在著絕對的不可知物,當理性無法把握它時,想象力同概念之間不一致而產生痛苦,而理性的進一步反思又帶來更高層面的思考,滿足了理性的要求而產生愉悅。[6]94利奧塔不贊同康德將崇高產生的痛苦和愉悅同理性或道德的超越聯系起來的做法,他認為自己更受益于另一位探討崇高的英國哲學家伯克,在伯克那里,痛苦與愉悅是對死亡和喪失某物的恐懼,面對這種失去的恐懼與緩解這種恐懼之間的張力產生了崇高。在這一過程之中,認識主體沒有機會可以強大到掌控一切,它不斷地被減弱和否定。他者(色彩)所帶來對自我(線條)否定的過程不是慢慢在意識的構造中顯現出來的,而是在藝術作品顯露的一瞬間達成的。

利奧塔閱讀了美國抽象主義畫家紐曼的《崇高是此刻》(1948年),同時海德格爾關于“此在”有限性的觀點深深影響了他。利奧塔指出“此刻”是一個很短暫的此刻:“是為意識所不識的,不能由意識來構成的。更確切的說,它是那種離開意識、解構意識的那種東西,是意識無法意識到的,甚至是意識須忘之才能構成意識本身的那種東西”[7]101。可以說,不可預見性使瞬間無法把握,因此它才能飛快地逃過理性的制裁,在理性所達不到的地方去建筑存在。利奧塔指出是藝術“此刻”的在場給人們帶來了感受,“在被理解之前先被感受,讓人們自相矛盾的同時感到痛苦或愉快”[8]134。色彩在瞬間(也就是海德格爾所稱的“本真的時刻”[Eigentlich])朝觀者敞開,它的否定性來自它是欲望的原初表現,不受到任何幻想的控制,越是這樣,越能使觀者投入,《意中場所》正是這樣最終以色彩的能量組織方式來感染觀者。

表面上看,克利是從一種個人化的角度來使用色彩,最終達到的效果卻使他的觀者感同身受。這當然是因為克利對力比多運動的掌握,比如他在包豪斯教學筆記中指出黑色和白色在承擔能量角色時的不同場景:在風景畫中,如果正好是大霧天氣,那么白色就成為平面,離得越近的事物因為沉重而顯現為暗色調,而更遠的東西逐漸減輕,與背景融為一體;反過來,在夜晚的明亮事物比如說亮著的窗戶,就會產生沉重和強烈的能量效果。在《夜的植物的生長》(1922年)這幅畫中,植物從黑暗的能量中創生,經歷了黑色、褐色、淡黃色、紅色直到白色,植物的生成過程僅憑自然的色彩過渡也可以被理解,這樣看來,克利的內在需要還是與其對生命的體驗息息相關。

不過,與不受控制的波洛克的滴畫不同,克利明白人們最終還是需要力比多的平衡。他以明暗的平衡,也就是白色與黑色的中間色——灰色的圖景來對力比多進行調節,這就可以理解為什么克利大部分的水彩畫色彩并不刺眼,他所使用的每一種色彩都是精心測量過以保證在各色系之間的平衡,這使得畫作整體都具備了灰色的平衡和中和特質,最終營造出一種朦朧的色調。1924年克利甚至采用了噴霧器來進行圖畫背景色的創作,他起初是希望利用噴霧的顆粒感制造出大氣的景象,后來畫中的物象也被賦予了相同的質料。在《冬山》(1925年)中,噴霧使繪畫籠罩在一層朦朧的灰色之下,為畫面中嚴肅的三角形增添了縹緲的感覺,很容易就動搖了穩定的三角,中心的那棵樹就像從霧氣中而不是從山上長出來,整幅繪畫既厚重(因為色彩砂礫的質感)又透明(物象的重疊與無位所)。

結語:生成與沉默

借由對克利的線條和色彩的闡釋,利奧塔對西方傳統語—圖關系進行了反抗,他為圖形辯護、恢復視覺的地位,為的是要對具有專制地位的話語理性進行解構,最終文本和繪畫作品通過回歸到圖形性空間的這一過程來使哲學反思自身。

一方面,以克利為代表的現代藝術以其不可把握抵抗了思想和話語的侵入,這為身體所代表的感性力量提供了進入藝術史和美學研究的機會,正如欲望是對理性的擾亂,崇高是對和諧的擾亂,圖形對話語的擾亂在克利的作品中體現為奇異的形象和色彩的象征方法,展現為能量的生成;另一方面,與其他現代抽象表現主義者一樣,克利的藝術并不是不可辨別和無法欣賞的,他的藝術發端于哲學、科學與文學,有著自己內在的邏輯和所遵循的標準,需要以沉默的言語(對身體和宇宙的感知)去進入。對此,利奧塔還批評了那種為抵抗而抵抗、為追求擾亂而進行的創作,他指出人們有時候將混雜看作創新,將媚俗當作表達時代精神,卻忘了最根本的所在,即崇高不在藝術中,而是在對藝術的思辨中。