點狀汗孔角化癥一例

王 穎 李久宏 韓秀萍

1中國醫科大學附屬盛京醫院皮膚科,沈陽,110004;2中國醫科大學附屬第一醫院皮膚科,沈陽,110001

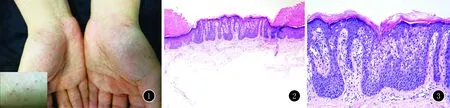

臨床資料患者,男,37歲。雙手掌及腕部凹陷性斑點1年。患者1年前發現雙手大魚際數個粟粒大紅斑,無明顯自覺癥狀,就診于當地醫院,診斷為汗皰疹,給予局部糖皮質激素治療2個月,未見好轉。皮疹緩慢增至20多個,但足底并未受累。患者否認外傷史及特殊接觸史,家族中無類似疾病患者。皮膚科檢查:雙手大魚際及腕部屈側散在多數直徑1~2 mm點狀圓形凹陷性紅斑,界限清楚(圖1)。皮損組織病理示:角質層梯狀斷裂、缺失(圖2);圓錐形板層出現柱狀角化不全特征性改變,下方顆粒層明顯減少(圖3)。根據臨床表現及組織病理改變,診斷為點狀汗孔角化癥。局部給予維A酸軟膏日2次外用治療。

圖1 雙手大魚際及腕部屈側散在多數直徑1~2 mm點狀圓形凹陷性紅斑,界限清楚 圖2 角質層階梯狀缺失(HE,×40) 圖3 表皮銀屑病樣增生,中央角化不全柱,下方顆粒層減少(HE,×200)

討論點狀汗孔角化癥(punctate porokeratosis)是汗孔角化癥中的少見類型,由Rahbari于1977年命名。好發于掌跖部位,多數皮疹表現為1~5 mm的點狀角化性皮疹,邊緣稍隆起。角質樣板層(cornoid lamella)是各型汗孔角化癥共有的最具特征的組織象,也是診斷的依據[1,2],反映了角質形成細胞的異常角化,但此現象的成因還有待研究[3]。

臨床上,本病主要需與窩狀角質松解癥、點狀掌跖角皮病及局限性掌跖角化不足相鑒別。窩狀角質松解癥是一種獲得性、慢性皮膚棒狀桿菌感染性疾病,病變僅限于角質層,特征性皮損表現為散在多灶性淺表凹陷性斑點或糜爛[2]。點狀掌跖角皮病通常表現為掌跖表面無癥狀的點狀角化過度的丘疹或斑塊[4]。局限性掌跖角化不足表現為單個的局限性斑塊,直徑0.3~7 cm,邊緣覆有鱗屑,組織病理表現為角質層局部變薄,但無角化不全[5]。目前治療汗孔角化癥的方法包括系統應用維A酸,局部外用激素、水楊酸及維A霜,或者激光,手術等方法,但還沒有相應的診療指南[6]。

本例患者為中青年男性,皮損表現為雙手掌及腕部的點狀凹陷性紅斑,組織病理在低倍鏡下表現為角質層梯狀缺失,與局限性掌跖角化不足相似,但高倍鏡下角質層缺失處可見角質樣板層,下方顆粒層明顯減少,故診斷為點狀汗孔角化癥。本例患者外用維A酸的療效還有待觀察,目前仍在隨訪中。