分析急診科心肌梗死臨床救治體會(huì)及臨床意義

臧欣

(吉林白山市中心醫(yī)院,吉林 白山)

0 引言

心肌梗死是由于冠狀動(dòng)脈急性或持續(xù)性缺氧缺血導(dǎo)致的心肌壞死,在臨床上是常見疾病,患者常并發(fā)心力衰竭、心率失常甚至休克,嚴(yán)重威脅其生命健康,近年來,我國急性心肌梗死的發(fā)病率持續(xù)上升,據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)道[1],我國現(xiàn)患有急性梗死的患者高達(dá)200 萬以上,且每年有52 萬以上新發(fā)患者,過勞、激動(dòng)、寒冷刺激、暴飲暴食、吸煙、嗜酒等是急性心肌梗死的常見誘因,患者的主要臨床表現(xiàn)為胸痛、急性循環(huán)功能障礙、心肌缺血、損傷,多數(shù)患者在起病前1 周內(nèi)有突發(fā)心絞痛或心絞痛時(shí)間延長等前驅(qū)癥狀。急性心肌梗死發(fā)病具有突然性,應(yīng)當(dāng)及早救治,加強(qiáng)入院前處理,降低病死率,以挽救瀕死心肌和縮小心肌梗死面積為治療原則,同時(shí)注意并發(fā)癥的處理。據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)[2],在心肌梗死患者急診中,實(shí)施靜脈溶栓治療可有效降低患者死亡率,提高救治效果,近年來為臨床所廣泛使用,是治療心梗死的重要措施,本次研究將靜脈溶栓介入到心肌梗死患者的急診救治中,取得了良好的應(yīng)用效果,現(xiàn)報(bào)道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017 年3 月至2019 年3 月來我院急診科接受治療的心肌梗死患者310 例,參與此次研究,按隨機(jī)數(shù)表分組法原則,將其平均分成觀察組和對(duì)照組,各155 例,觀察組中,男性75 例,女性80 例,年齡40~73 歲,平均(61.58±5.21)歲,發(fā)病至入院歷時(shí)4~12 h。對(duì)照組中,男性78 例,女性77例,年齡42~75 歲,平均(63.24±6.14)歲,發(fā)病至入院歷時(shí)4~11 h。對(duì)比二者的年齡、性別和病情等方面的一般資料,未有顯著差異(P>0.05),具備統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

納入標(biāo)準(zhǔn):①無法行介入患者,近期無出血及手術(shù),無凝血機(jī)制異常的血液病患者;②患者本人及家屬知曉本次研究,簽署研究同意書。

排除標(biāo)準(zhǔn):患者不能配合本次研究或中途退出的。

1.2 方法

給予對(duì)照組一般治療,具體方法有:①將10 mg 硝酸甘油和250 mL 的5%葡萄糖溶液或是250 mL 的0.9% NaCl 進(jìn)行混合配制[3-5],對(duì)患者行靜脈滴注,7 滴/min,持續(xù)使用3 d,期間注意監(jiān)測患者血壓,同時(shí)使用低分子肝素(依諾肝素),對(duì)患者行靜脈推注,首次負(fù)荷量為30 mg,15 min 后,每12 h行皮下注射,注射量為1 mg/kg,持續(xù)至重建或出院前,最多維持8 d。②口服拜阿司匹林+氯吡格雷,首次負(fù)荷量均為300 mg,l 次/d,1 d 后,拜阿司匹林藥量降至100 mg/d,氯吡格雷藥量降至75 mg/d。

觀察組治療方法為溶栓加抗凝加抗血小板治療,具體包括:將120 mL 的0.9%NaCl 混入150 萬U 的尿激酶,對(duì)患者行靜脈滴注,同時(shí)給予患者每12 h 皮下注射低分子肝素(依諾肝素)4000 IU,持續(xù)至重建或出院前,最多使用8 d。聯(lián)合口服拜阿司匹林+氯吡格雷,用法同上。

1.3 觀察指標(biāo)

以美國紐約心臟病學(xué)會(huì)的分級(jí)方案為參考標(biāo)準(zhǔn)[6],依照患者自覺活動(dòng)的能力,將患者的心功能調(diào)節(jié)能力分為Ⅰ~Ⅳ級(jí),Ⅰ級(jí):患者雖有心臟病,但不影響日常活動(dòng)量,做一般的體力活動(dòng)不會(huì)引起心悸、氣喘和心絞痛等癥狀。Ⅱ級(jí):患者有心臟病,并對(duì)日常體力活動(dòng)有輕度影響,一般體力活動(dòng)可引起心悸、疲勞、心絞痛與氣喘,但休息時(shí)不引起任何癥狀;Ⅲ級(jí):患者有心臟病,對(duì)日常體力活動(dòng)有明顯影響,休息不引起癥狀,當(dāng)做小于一般體力活動(dòng)的活動(dòng)時(shí)就可引起疲勞、心悸、心絞痛等癥狀。Ⅳ級(jí):患者不可從事體力活動(dòng),對(duì)日常生活影響嚴(yán)重,休息時(shí)也可初夏心力衰竭等癥狀,從事體力活動(dòng)后,癥狀加重。以恢復(fù)至Ⅰ級(jí)為觀察標(biāo)準(zhǔn),觀察兩組患者接受治療后的心功能恢復(fù)到Ⅰ級(jí)的情況,恢復(fù)到Ⅰ級(jí)的概率越高說明恢復(fù)情況越好。

對(duì)比觀察兩組患者心血管再通率與病死率,再通率越高,說明患者治療效果越好,病死率越低說明治療效果越佳,反之則說明治療效果越差[7-8]。

對(duì)比觀察兩組患者治療有效率,心血管再通、瀕死心肌成功挽救,縮小心梗面積,心功能調(diào)節(jié)能力得到顯著恢復(fù)為顯效;心血管再通,成功挽救瀕死心肌,心功能調(diào)節(jié)能力有所恢復(fù)為有效;心血管阻塞未得到再通,心功能未得到恢復(fù),或者未搶救成功,患者死亡為無效。觀察對(duì)比兩組患者的治療總有效率,總有效率=有效率+顯效率[9]。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析

應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件SPSS 18.0 對(duì)患者的資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,計(jì)量資料均以()表示,采用t 檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料以(%)表示,χ2檢驗(yàn),以P<0.05 為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組患者心功能改善情況

采用不同治療方法后,觀察組患者心功能改善至Ⅰ級(jí)的概率顯著優(yōu)于對(duì)照組(P<0.05),見表1。

2.2 兩組患者血管再通、病死率對(duì)比

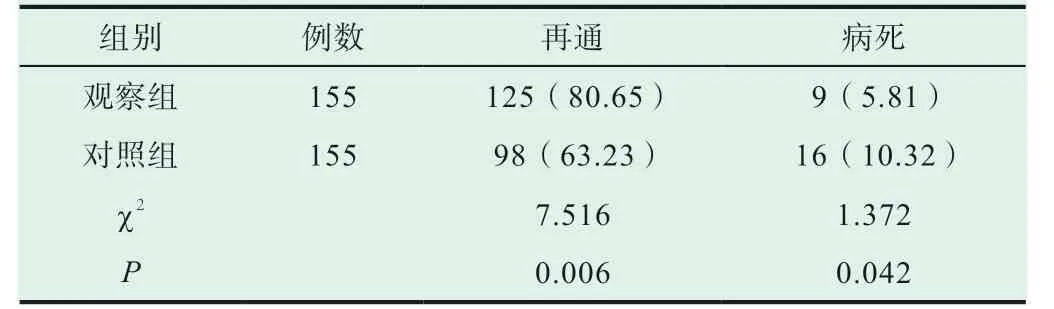

觀察組血管再通率顯著高于對(duì)照組(P<0.05);此外,觀察組患者病死率顯著低于對(duì)照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者病死率、血管再通率對(duì)比[n(%)]

2.3 兩組患者治療有效率

接受治療后,觀察組患者治療總有效率高于對(duì)照組(P <0.0 5),差異具備統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,見表3。

表3 兩組患者治療有效率對(duì)比[n(%)]

3 討論

心肌梗死一般由冠狀動(dòng)脈粥樣硬化形成血栓,導(dǎo)致動(dòng)脈分支堵塞,從而導(dǎo)致由該血管供應(yīng)的心肌因缺氧缺血而壞死[10-12]。多數(shù)患者臨床伴有持續(xù)且劇烈的胸骨后或前區(qū)壓榨性疼痛,應(yīng)用硝酸酯類藥物以及休息對(duì)疼痛緩解甚微,少數(shù)患者一開始就表現(xiàn)為急性心力衰竭或是休克,無疼痛表現(xiàn),高齡患者還可伴有神志障礙等[13]。其中,有78%~93%的患者在起病前1~2 周可見心律失常,以1~2 d 多見。急性心梗死發(fā)病時(shí)由于惡性、嘔吐等胃腸道癥狀以及劇烈疼痛、血容量不足和心率失常可引起患者低血壓,心肌梗死面積>40%時(shí),可引起休克,患者常表現(xiàn)為皮膚濕冷、面色蒼白。心肌梗死有較高的致死率,因此,早期發(fā)現(xiàn)并就醫(yī),盡早再通血管對(duì)心肌梗塞患者的預(yù)后效果具有重大意義。結(jié)合近年來國內(nèi)外相關(guān)實(shí)驗(yàn)與文獻(xiàn)報(bào)道[14],靜脈溶栓治療對(duì)心肌梗死患者的預(yù)后效果較為理想,在急性心肌梗塞的形成與發(fā)展過程中,都會(huì)受到血栓因素的影響,心肌壞死的數(shù)量決定著患者的預(yù)后效果,因此,在早期恢復(fù)冠狀動(dòng)脈血流最有效的方法是限制心肌梗死的面積,在心肌梗塞早期再通血管,使之重新供應(yīng)心肌,可有效限制梗死范圍,因此溶栓法應(yīng)運(yùn)而生[15],靜脈溶栓可直接在救護(hù)車上進(jìn)行,使用范圍較廣,為患者早期血管再通爭取時(shí)間。

本次研究將靜脈溶栓法應(yīng)用到心肌梗死患者的急診治療中,結(jié)合阿司匹林和低分子肝素等抗凝藥物,有效預(yù)防了血栓再次發(fā)生引起心肌梗死。本次研究對(duì)兩組患者分別使用靜脈溶栓和常規(guī)治療,研究結(jié)果表明,接受靜脈溶栓治療的觀察組患者心功能改善至Ⅰ級(jí)程度為83.87%顯著高于一般治療的對(duì)照組(64.52%)(P<0.05)。且觀察組患者的血管再通率為80.65%,對(duì)照組血管再通率為63.23%,觀察組顯著優(yōu)于對(duì)照組(P<0.05);此外觀察組病死率較對(duì)照組而言明顯更低,治療有效率則顯著高于對(duì)照組(P<0.05),有力證實(shí)了靜脈溶栓治療法對(duì)心肌梗死患者的急診救治效果更佳,對(duì)心梗死患者行靜脈溶栓治療法,可有效增加患者的生存率,明顯改善患者心功能。

綜上所述,靜脈溶栓法能有效搶救心梗死患者,值得臨床推廣。