2018年陜西商洛一次罕見強雹暴環境條件及雷達特征分析

劉嘉慧敏,鄭 然,梁 綿,張煦庭,婁盼星

(1.陜西省氣象臺,西安 710014;2. 四川省氣候中心,成都 610072;3.陜西省氣象科學研究所,西安 710014)

冰雹因其具有局地性、突發性和強烈性等特征,常常給農業生產和人民生命財產造成嚴重危害,一直以來都備受國內外研究人員的關注。充足水汽、不穩定層結、抬升機制和合適的0 ℃層高度等是雹暴發生發展需要滿足的基本條件[1]。同時,天氣尺度和中小尺度等系統對雹暴有綜合影響,其中天氣尺度系統對其發展有直接制約和影響作用[2],故雹暴往往是在一些有利天氣尺度背景條件下發生發展起來的[3-4]。

隨著地面加密氣象觀測網的建設,新一代天氣雷達成為冰雹等強對流天氣最主要的探測手段[5-7]。鄭媛媛等[8]和俞小鼎等[9]分別對一次雷暴大風伴隨冰雹的經典超級單體風暴雷達觀測特征和一次伴隨極強龍卷的強降水超級單體風暴進行了全面深入分析。肖艷姣等[10]在研究一次切變線暴雨中尺度系統的多普勒雷達資料時發現低層切變線上的擾動與地面降水加強關系密切,切變線上的中尺度輻合線附近往往有中尺度回波形成,是造成暴雨的主要系統。朱君鑒等[11]分析出新一代天氣雷達的冰雹指數、中氣旋、垂直積分液態含水量(VIL)等產品及多普勒特征對冰雹有較好的識別和預報能力。前人研究表明當有強雹暴發生時,雷達反射率回波會伴有鉤狀回波、有界弱回波區、懸垂回波結構和三體散射特征等[12-13]。大量氣象學者通過收集多年降雹資料和相應的雷達探測資料,建立了超級單體的流場概念模型和中氣旋模型,總結得出許多本地化預警指標[14-15]。這都為冰雹等災害性天氣監測和預警發揮了重要作用。另外,由于具有對強天氣的識別跟蹤功能,近年來多普勒天氣雷達提供的VIL產品被廣泛應用。上世紀80年代末,VIL就應用在美國的WSR-88D多普勒雷達中,成為有效判別降水及其降水潛力、強對流天氣造成的暴雨、暴雪和冰雹等災害性天氣使用率較高的工具之一[16]。根據美國400多個冰雹事件統計發現,冰雹直徑隨著VIL值增大而增大,VIL在45 kg/m2以上的風暴一般可產生1.9 cm以上的冰雹,55 kg/m2以上的一般可產生3 cm以上的冰雹[17],因此一旦臨界值被確定,可用于判別帶有大冰雹的風暴。在國內,眾多氣象學者將VIL值的躍增作為雹暴天氣的預警指標。付雙喜等[18-19]把VIL作為判別冰雹的工具之一,在甘肅人工防雹作業中進行了應用。王煒等[20]運用VIL對天津地區的強對流天氣過程進行了分析總結,并利用多元回歸的方法建立了預報方程。李薇等[21]提出了VIL分層,并對各種天氣上下層的VIL分布進行了分析,這些研究在實際應用中均取得了不錯的效果。

西北地區是我國冰雹的多發區,據近41 a的資料統計表明,西北地區的平均冰雹日數在0~20 d之間[22]。特別是在1970—2015年期間,西北地區和青藏高原地區區域平均單次降雹持續時間均呈現顯著的上升趨勢[23],這無疑給強對流預報帶來了巨大挑戰。王若升等[24]研究指出在干旱半干旱地區,“潰變理論”和V-3θ圖預報工具對冰雹天氣具有一定的預報能力,可作為短期預報一個可靠的參考工具,但冰雹的臨近預報預警仍然是強對流業務中面臨的重要難點和挑戰之一。另外,西北地區地勢復雜,對于不同海拔,冰雹在環境方面的特征及其差異大小、演變機制仍然不甚清楚,以上這些均是迫切需要解決的問題。

2018年5月15日下午,陜西商洛市商南縣遭受強對流風暴的襲擊。強對流開始于14時左右,商南縣持續40 min左右強降水。14:40—14:55,城區突降特大冰雹,降雹量大,觀測到的冰雹直徑最大為55 mm,達近十年之最,實屬罕見,部分站點還出現短時強降水和雷暴大風。受強對流天氣影響,據初步統計,有5 700多戶群眾不同程度受災,災害造成經濟作物受災面積610 hm2,商南直接經濟損失達數千萬元。此次強烈雹暴天氣出現在距離商洛雷達東南側約100 km。本文通過分析此次強雹暴的發生發展演變特征,研究其產生的環境條件和雷達特征參數變化,以期提高陜西強冰雹天氣臨近預報預警能力。

1 資料和方法

本文使用的資料:(1)2018年5月15日地面、高空常規氣象觀測資料,加密觀測資料;(2)NCEP/NCAR逐日4次1°×1°的FNL全球再分析資料;(3)商洛新一代多普勒天氣雷達產品。基于天氣學分析、物理量診斷和時滯相關分析方法,以期總結預報著眼點,為此類特殊強對流天氣的預報提供參考。

2 天氣背景及環境條件分析

2.1 環流形勢

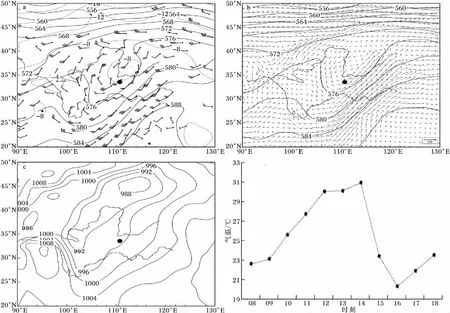

此次強雹暴天氣是在大、中尺度天氣系統和中、高緯環流相互作用的背景下產生的。強雹暴發生前,15日08時,200 hPa(圖略)上商洛處于急流出口區左側,具備有利于強對流發生發展的高空輻散條件。500 hPa(圖1a)河套東部有一寬廣的低槽,在陜西中部形成低渦,對應-8 ℃冷中心,陜西商洛處于低渦底前部西南氣流中。700 hPa(圖略)商洛處于低空急流左前方,增強低層動力抬升,同時暖濕水汽不斷向這里輸送,商南溫度露點差小于3 ℃,空氣接近飽和。850 hPa(圖略)上商洛為24 h正變溫區,正好對應500 hPa上24 h負變溫區,850 hPa與500 hPa溫差達27 ℃,溫度直減率較大,冷平流疊加在暖平流之上,形成了上干冷、下暖濕的不穩定層結。同時,850 hPa商洛存在顯著濕區,商南比濕達到12 g/kg。

午后14時(圖1b),500 hPa河套低渦仍然維持,商南處于低渦底部,不斷受到其底部弱冷空氣擾動影響,有利于加大大氣不穩定度。地面圖上(圖1c),陜西大部處于內蒙東部氣旋南側暖區中,商洛上空并未有明顯的天氣尺度輻合抬升。地面升溫明顯,14時商南站的氣溫已升至31 ℃(圖1d),表明不穩定能量在不斷積累,低層強烈加熱和高空干冷大氣使得上空不穩定層結加劇。

圖1 2018-05-15 500 hPa形勢場(實線為等高線,單位為dagpm;虛線為等溫線,單位為℃;a 08時,b 14時)、海平面氣壓場(c 14時,單位為hPa)和商南站氣溫逐時演變(d)(黑色實心圓為商南位置)

2.2 環境條件

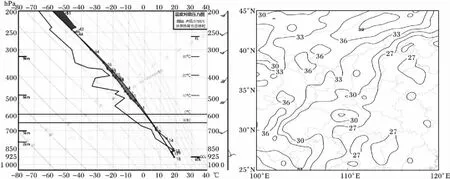

2.2.1 不穩定條件 大氣穩定度和熱力條件對雷暴能否發展有著十分重要的作用。由于商洛站沒有探空資料,選取08時距其最近的盧氏站(商南東北側,距離商南站約100 km)探空資料(圖2a)可見,近地面存在逆溫,有利于進一步加聚不穩定能量的積累。從風暴各項對流參數來看,08時K指數、SI指數已分別達到41 ℃和-5.48 ℃,(K>32 ℃,SI指數在-4~0 ℃之間),850 hPa與500 hPa假相當位溫差為-17.07 ℃,均指示大氣具有較強的不穩定性。CAPE值為378 J/kg,雖然強度不大,但根據實況午后商洛站氣溫升高至31.6 ℃,將其對08時探空資料進行訂正后,CAPE驟增至2 626.4 J/kg。同時從14時850 hPa與500 hPa溫度差分布(圖2b)可見,商南地區二者溫差可達30 ℃以上,說明白天的熱力不穩定性顯著增大,有利于對流發展。反映動力條件的最大上升速度達到28 m/s,強烈持久的上升氣流對產生冰雹非常有利。前人研究指出,發展旺盛的雹暴多出現在中等到強的垂直風切變環境下,08時盧氏站0~6 km垂直風切變強度為14 s-1,為中等強度,且700~300 hPa風向幾乎一致,有利于積雨云的上升氣流和下沉氣流變成有組織的兩股對峙的傾斜上升氣流和下沉氣流,形成持久的組織化風暴。另外,強冰雹的產生還需要有合適的0 ℃層和-20 ℃層高度。08時0 ℃層高度為4.3 km,-20 ℃層高度為7.5 km,這也為冰雹的生長提供了非常有利的環境條件。

2.2.2 水汽和動力條件 水汽是強對流天氣發生發展的重要條件。從850 hPa水汽通量及其散度場(圖3)上可以看出,強雹暴發生前,08時(圖3a)水汽主要是從孟加拉灣經云貴高原向江淮地區輸送,商洛大部水汽通量散度輻合不強。到了14時(圖3b),水汽通道偏北分量增強,商洛水汽通量輻合強度迅速增大,輻合中心值達-3×10-5g/(cm2·hPa·s)以上,水汽條件較08時明顯轉好。

圖2 2018-05-15T08 盧氏站探空圖(a)、2018-05-15T14 850 hPa與500 hPa溫度差(b,單位為℃)

圖3 2018-05-15 850 hPa水汽通量(箭頭,單位為g/(cm·hPa·s);陰影為散度,單位為10-5 g/(cm2·hPa·s);黑色實心圓為商南位置;a 08時,b 14時)

從強雹暴區(33.4°N)垂直速度的高度-經度垂直剖面(圖4)可以看出,14時強雹暴發生區上空幾乎整層為一致上升運動(除500 hPa附近呈弱下沉運動),最大上升運動區在700~600 hPa之間,垂直上升速度可達-40 Pa/s以上,強雹暴發生前動力條件非常好。同時,注意到在近地面層也存在很強的上升運動,這對強雹暴的觸發提供非常有利的條件。

圖4 2018-05-15T14垂直速度沿緯向剖面33.4°N剖面(單位為Pa/s)

2.3 近地面層觸發條件

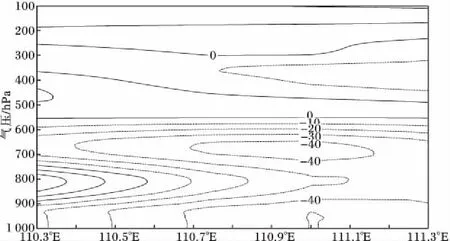

以上分析表明商南上空熱力條件和不穩定條件較好,具有很好的對流發生發展的環境和產生冰雹的潛勢,而強對流的發生發展需要外強迫觸發。從地面加密資料(圖5a)分析來看,在強冰雹發生前,午后太陽直射山區增溫明顯,14時商南地區大部地面氣溫迅速升至30 ℃以上,由于海拔相對周邊較高,植被較少,太陽輻射強,商南中部氣溫達到最大,中心值達32 ℃以上。從商南站08—14時24 h變溫演變(圖5b)來看,由于夜間輻射冷卻作用,商南上空大氣出現明顯逆溫,08時商南站相較前一日08時氣溫偏高5 ℃。此后隨著太陽輻射加強,逆溫逐漸減弱消失,但商南站24 h變溫仍呈正值,特別是在13—14時24 h變溫存在小幅度回升,表明雷暴發生前局地增溫顯著,這將加速不穩定能量積累。

結合商南地區12—14時逐小時風場(圖6a-c)和08—14時商南站3 h變壓演變(圖6d)來看,09時商南站3 h變壓呈弱上升,之后顯著下降。在12時商南中部就存在一條地面輻合線,隨著3 h變壓不斷下降,13時商南中部的地面輻合線仍穩定維持。到了14時,商南站3 h變壓降至最低,達-1.8 hPa,輻合線兩側1 h風速也明顯加強,氣流輻合強度加大,因而在該地面輻合線輻合最強的青油河一帶觸發了對流風暴A生成,配合高空引導氣流沿輻合線東移,并迅速加強發展為超級單體。該地面中尺度輻合線較強對流發生前2 h左右就已存在,之后兩側風速加強,氣流輻合強度加強,從而觸發了對流不穩定能量的釋放,產生強對流。

圖5 2018-05-15T14時商南地區氣溫(a,單位為℃)、08—14時商南站24 h變溫演變(b)

圖6 2018-05-15商南地區12時(a)、13時(b)、14時(c)風場分布(單位:m/s,五角星為風暴A初生地)、08—14時商南站3 h變壓演變(d)

3 地形作用

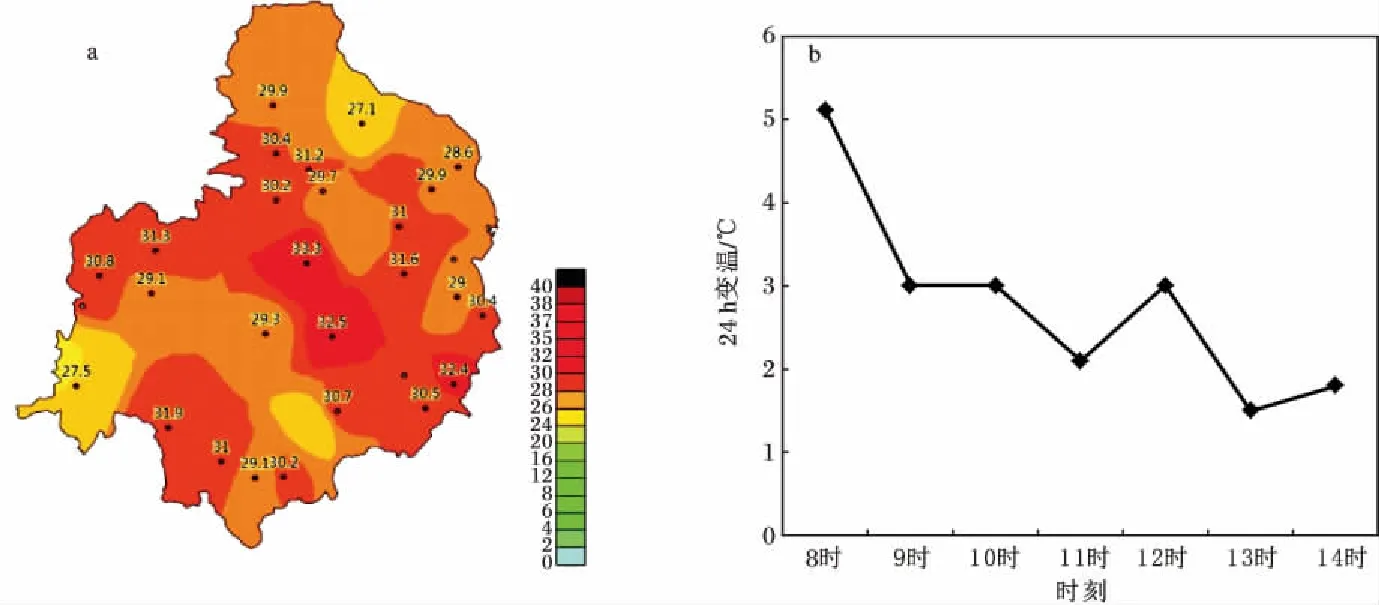

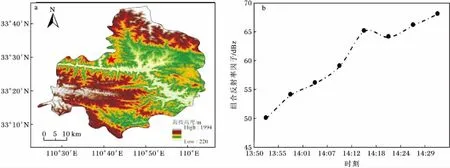

強風暴的形成與發展和局地地形有重要關系。商南境內地勢西南部和北部較高,中東部較低,呈掌狀扇形向東南方傾斜的“喇叭口”地形,偏南暖濕氣流所帶來的水汽和熱量在西部迎風坡堆積,導致其上空對流不穩定性增強,中尺度輻合線附近出現小尺度擾動。陳雙等[25]進行復雜地形條件下雷暴下山增強機制研究表明,由于地形抬高了冷池出流高度,冷池出流疊加在低層暖空氣之上使對流不穩定增強,同時冷池出流形成的負渦度與低層切變產生的正渦度達到近似平衡狀態,有利于雷暴的下山增強。這在圖7得以驗證,風暴A在清油河一帶生成(如圖7a),該處地勢海拔相較四周高,之后風暴A沿輻合線下山向商南城區移動,隨著地勢逐漸降低,風暴A組合反射率(CR)不斷增大(圖7b),強度不斷增強,直至下山至河谷地帶(14:12附近),CR增至最大,達到68 dBz。加之午后顯著升溫,在不穩定層結和較強的垂直風切變作用下迅速發展為強雹暴,可見地形的下坡有利于風暴A的加強發展。

圖7 商南地形分布(a,五角星為風暴A初生地)、2018-05-15風暴A下山時段組合反射率隨時間演變(b)

4 風暴演變過程中的雷達回波分析

強對流天氣具有尺度小、突發性等特點,在大尺度分析和預報中,很難準確把握局地強對流天氣的發生和發展。前文分析指出,本次商洛市商南縣強對流受高空天氣尺度系統影響外,受到下墊面局地熱力和動力條件的影響更為關鍵。以下進一步探討雷暴發展中雷達回波演變特征。

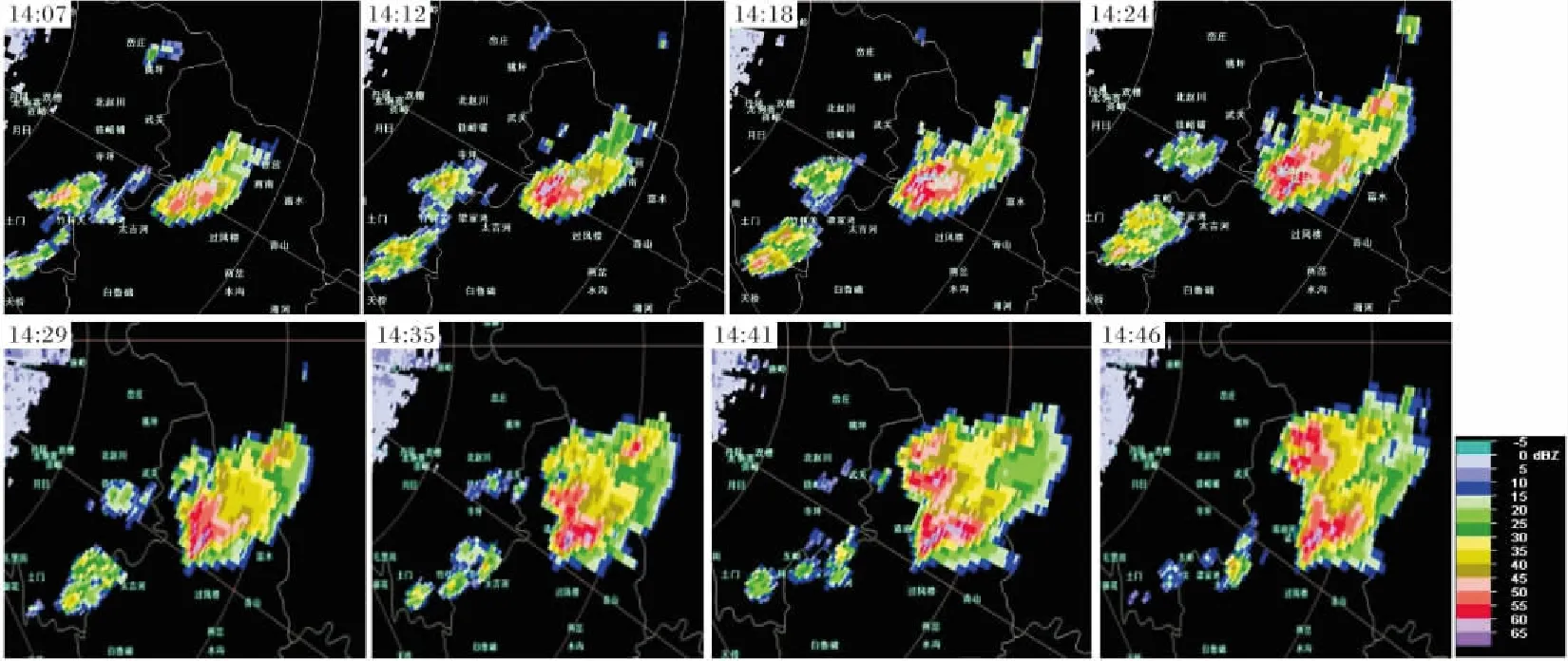

4.1 風暴演變過程

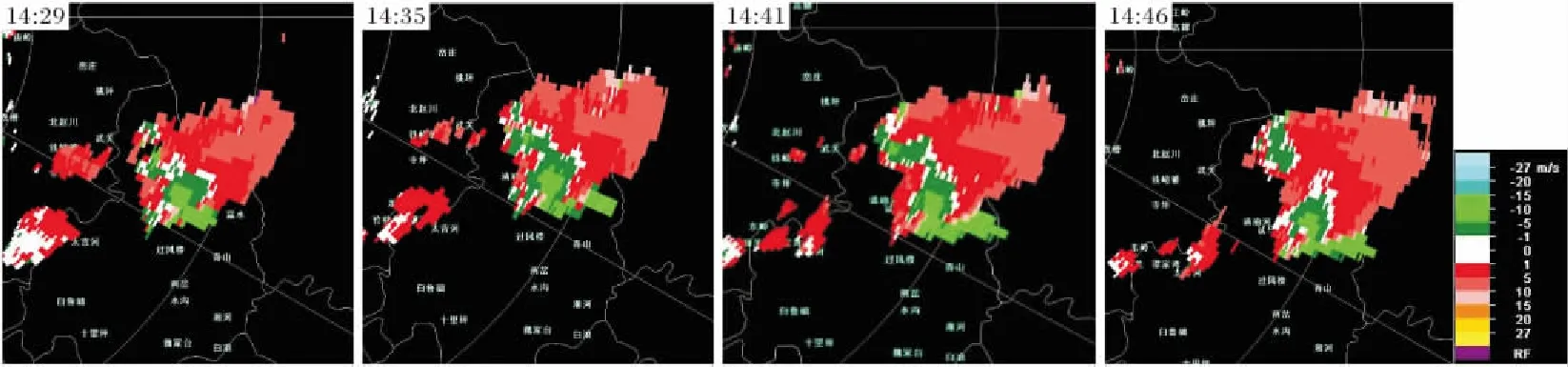

由地面輻合線觸發的風暴A生成后不斷加強發展東移,同時受到出流邊界的影響,在風暴A移動前側不斷有新雷暴生成。由圖8可見,14:18風暴A超過55 dBz的回波面積較前一時次明顯增大,鉤狀回波已初步形成。14:24強回波面積繼續增大,回波中心強度已達60 dBz。14:29風暴A回波的鉤狀結構已非常明顯,對應后側入流,回波中心強度已達65 dBz,此時商南地區還未開始降雹。14:35風暴A中心最大強度達65 dBz以上,最大反射率因子面積較前一時次明顯加大,風暴迅速發展,同時伴隨明顯的三體散射長釘,已發展為超級單體風暴,商南城區附近已出現降雹,其北側有B、C對流單體生成。之后風暴A三體散射特征繼續維持,回波中心強度并無衰減,中心強度最大依舊為65 dBz以上,14:41雹云回波頂高達12 km,鉤狀回波特征明顯,風暴A強度達到最大,發展相當旺盛,城區降大冰雹。此時,風暴A北側的B、C對流單體迅速加強發展,C對流單體最大反射率因子較前一時刻驟增至50 dBz,并逐漸與B單體合并。14:46二者合并后中心回波強度迅速升至60 dBz以上,這造成了商南北部曹營站短時強降水,10 min降水量達9.4 mm。直至14:58風暴A東移移出商南境內(圖略),至此商南境內降雹結束。在速度圖上(圖9),14:29對應風暴A鉤狀回波處可以明顯看到一支后側入流,其與出流氣流形成氣旋性旋轉的正負速度對,旋轉速度達20 m/s。14:35入流徑向速度加大,氣旋性旋轉輻合加強,中心旋轉速度增至25 m/s,表明風暴A中上升氣流開始加強,呈類似中氣旋特征,維持了兩個體掃,同時伴有明顯的三體散射特征。之后,14:58風暴A入流強度明顯減弱,旋轉速度強度減小,三體散射特征消失,風暴A移出商南境內。

綜上可見,造成商南強冰雹的對流風暴正是強對流風暴A,中心最大反射率因子長時間維持,整個降雹過程持續了約20 min。在此期間,對流層平均層風向為西南向,風暴A的移動風向介于雷暴傳播方向與平均層風向之間。

圖8 2018-05-15商洛雷達1.5°仰角的反射率因子分布

圖9 2018-05-15商洛雷達1.5°仰角的基本速度分布

4.2 風暴垂直結構

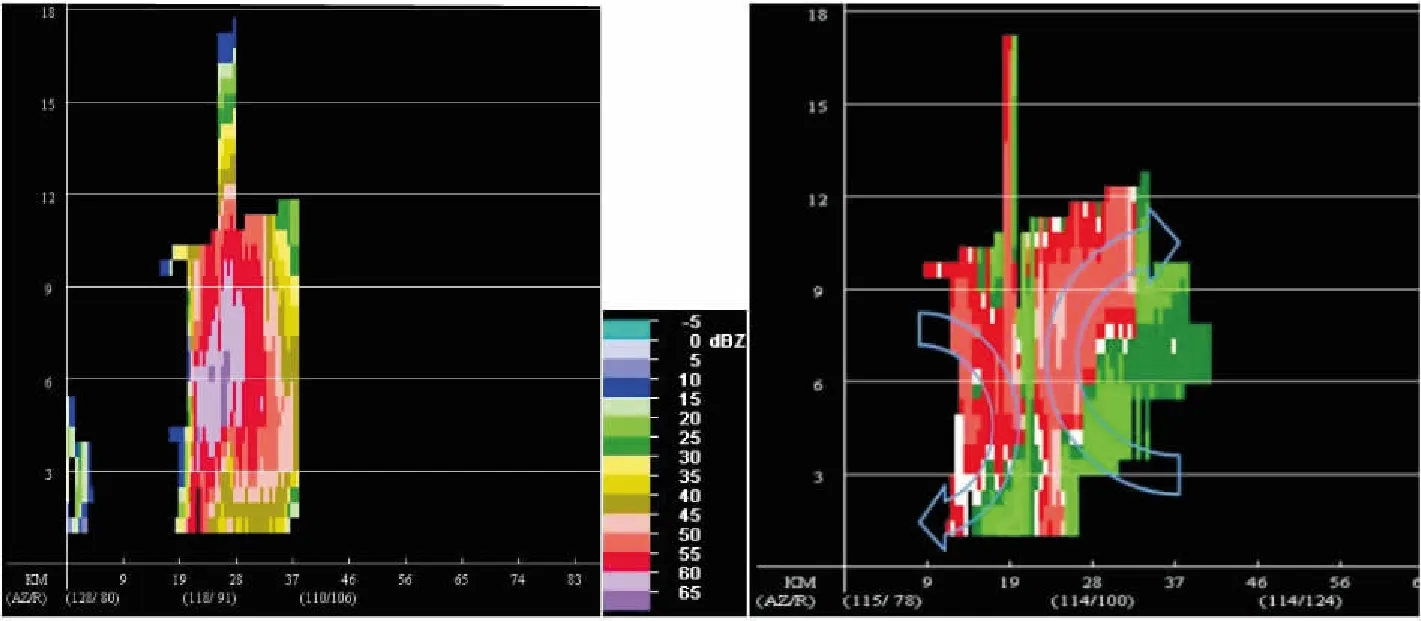

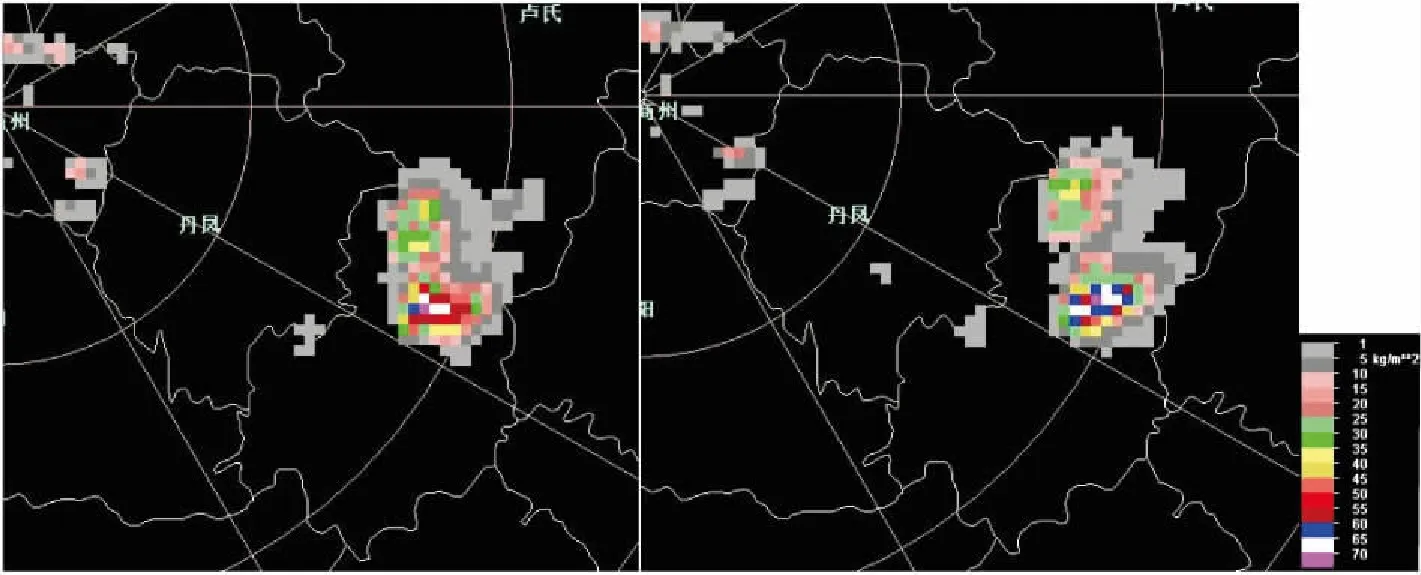

為了深入分析風暴A的發展演變,在風暴A發展旺盛時段進行剖面,分析風暴A的垂直結構。由圖10可見,在反射率因子剖面圖上,可以清楚地看到風暴A存在回波穹窿,與低層鉤狀回波入流缺口的有界弱回波區相對應,說明有強上升氣流存在。風暴前側對應著明顯回波懸垂,且中層回波中心超過65 dBz,55 dBz回波高度伸展9~12 km,遠高于當天-20 ℃層高度(7.6 km),甚至-30 ℃層的高度(9 km),說明在冰雹增長層-30~-10 ℃存在豐富的過冷卻水滴,非常有利于大冰雹的產生。從徑向速度垂直剖面可以看到,在風暴入流一側存在一支很強的斜升氣流,并從上部流出,這支強烈的上升氣流為風暴輸送水汽,維持風暴的發展,并且其托舉作用能夠使小冰粒長成大冰雹;另外有一支干冷的下沉氣流從風暴后部中層流入,從風暴的底部流出,形成地面雷暴高壓和冰雹落區。前側強上升和后側下沉氣流錯開,互不妨礙又相互促進,這是風暴流場自組織的一種機制或自維持結構,兩股氣流在3 km附近強烈輻合,有利于強上升氣流發展。從垂直液態積分水含量(VIL)來看(圖11),剛開始降雹時風暴A 中VIL中心已迅速增至65 kg/m2,在風暴A發展最強盛時中心強度增至70 kg/m2,這遠遠超過商洛地區冰雹預報指標,表明降大冰雹的可能性很大。

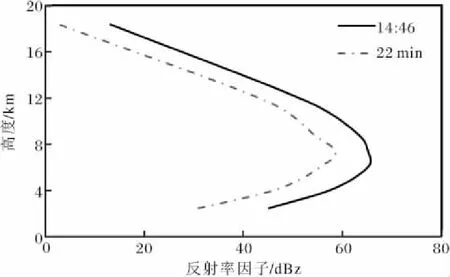

進一步,圖12給出了商南站上空風暴A在發展最強時刻(14:46)反射率因子垂直分布廓線,以及商南站上空22 min(14:24—14:46)平均反射率因子垂直分布廓線。由于商南站距離商洛雷達有近100 km,因而在雷達0.5°仰角上商南站最低探測到的回波高度為2.4 km。由圖可見,在風暴A發展最強時刻(14:46),反射率因子在垂直方向上呈先增大后減小分布。在低層反射率因子已達45 dBz以上,隨著高度增加回波強度繼續增大,在7 km附近存在回波極大值,最大反射率因子達65 dBz以上,之后回波強度開始減小,直至18.3 km高度處,反射率因子仍有13 dBz,可見風暴A發展是相當旺盛的。從商南站上空22 min平均反射率因子垂直分布廓線來看,其分布型與前者基本一致,在7 km附近也存在回波極大值區,回波強度達到近60 dBz,回波伸展高度高,表明強風暴A發展迅速,維持時間較長。

圖10 2018-05-15T14:46商洛雷達反射率因子(a,沿雷達徑向128°)、徑向速度(b,沿雷達徑向115°,箭頭代表氣流方向)剖面

圖11 2018-05-15商洛雷達垂直液態積分水含量(a 14:41,b 14:46)

圖12 2018-05-15T14:46商南站上空反射率因子垂直分布廓線(實線)、2018-05-15T14:24—14:46平均反射率因子垂直分布廓線(虛線)

5 強風暴特征參數演變

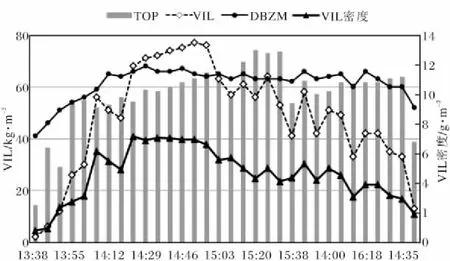

前文分析表明,隨著強雹暴的迅速發展,其各項特征指數呈現出獨有的特征。其中,由大量觀測實踐驗證,VIL躍增對大冰雹有較好的指示作用。由圖13可以看出,隨著最大反射率因子(DBZM下簡稱Zm)增大,VIL也在增大。出現冰雹之前,VIL值有兩次明顯的躍增。13:38風暴發展初期VIL僅為2 kg/m2,此時風暴高度還不到3 km,經過5個體掃后VIL值迅速增至56 kg/m2,風暴頂高度迅速向上伸展至9 km。經過一個體掃后風暴VIL值又迅速增至70 kg/m2,反映了云體內冰雹粒子在生長區正迅速碰并長大。此后VIL值緩慢增長,維持在70~80 kg/m2,風暴發展高度達到10~12 km,雹云發展非常旺盛,雹云內的冰粒已經充分長大,對應商南地區特大冰雹。直至15:00左右,VIL值突然下降到60 kg/m2,云內水汽含量急劇下降,商南降雹趨于結束。由此可見,降雹前約10~15 min,商南地區VIL值一個體掃內躍增量達20 kg/m2,這為冰雹的預警提供了有價值的信息。而VIL值出現多次躍增是由于雹塊降落后上升氣流又占據主導地位,使得生長區較小的冰雹得到進一步增長,使VIL值有所增大,這也是雹云得以長時間維持的重要原因。

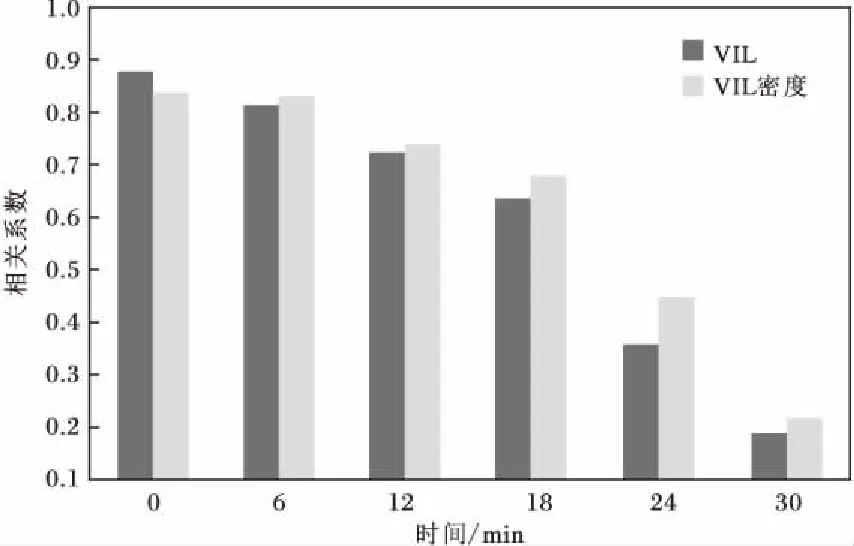

近幾年有研究指出,相較于VIL,VIL密度的演變更能細致地反映雹云的快速增長過程。Amburn and Wolf[26]定義VIL密度為VIL與風暴頂高度之比,以提醒預報員大冰雹與周圍氣塊的特性密切相關,VIL密度增大時,冰雹核會增大,風暴變得更劇烈,并指出90%雹暴的VIL密度≥3.5 g/m3,而幾乎所有VIL密度≥4.0 g/m3的風暴都會產生直徑≥2 cm的冰雹。Hart[27]等證實了VIL密度對預報大冰雹天氣有較好的指示作用。目前國內也有不少氣象工作者通過分析VIL密度躍增的閾值來作為大冰雹的臨近預報指標[28-29],但其與VIL在極端強雹暴發展演變過程中的具體對比和判據優勢研究較少,在西北地區強對流天氣中的應用研究也相對較少。就此次過程,本文發現伴隨VIL值兩次明顯的躍增,VIL密度變化幾乎與之同步(圖13)。第一次躍增時VIL密度達到6.1 g/m3,略有減弱后又迅速增至7.2 g/m3,達到最大,此后VIL密度維持在7 g/m3左右,直至降雹結束而減弱。本文在風暴A整個發展演變過程(13:38—16:41)中將VIL和VIL密度分別與最大反射率因子Zm做時滯相關(圖14)。結果發現在同期時,二者均與Zm呈顯著正相關關系,VIL與Zm相關系數達0.88,略高于VIL密度與Zm相關系數。而在提前6 min、12 min、18 min、24 min時,雖然二者與Zm相關系數均在減小,但VIL密度與Zm相關性明顯要高于VIL與Zm相關性,即在超前不同時刻,VIL密度與Zm的相關系數都高于后者。特別是在提前24 min時,VIL密度與Zm的相關系數為0.45,仍通過了0.01信度檢驗,這表明相較VIL的躍增,VIL密度的變化能更好地提前指示大冰雹,可作為商南大冰雹一個超前的顯著預警指標。由于此次突降大冰雹在商南地區較為罕見,前人總結的商洛地區冰雹各項潛勢預報指標具有一定局限性,因而可用VIL密度值明顯躍增至5.5 g/m3提前24 min預警大冰雹。

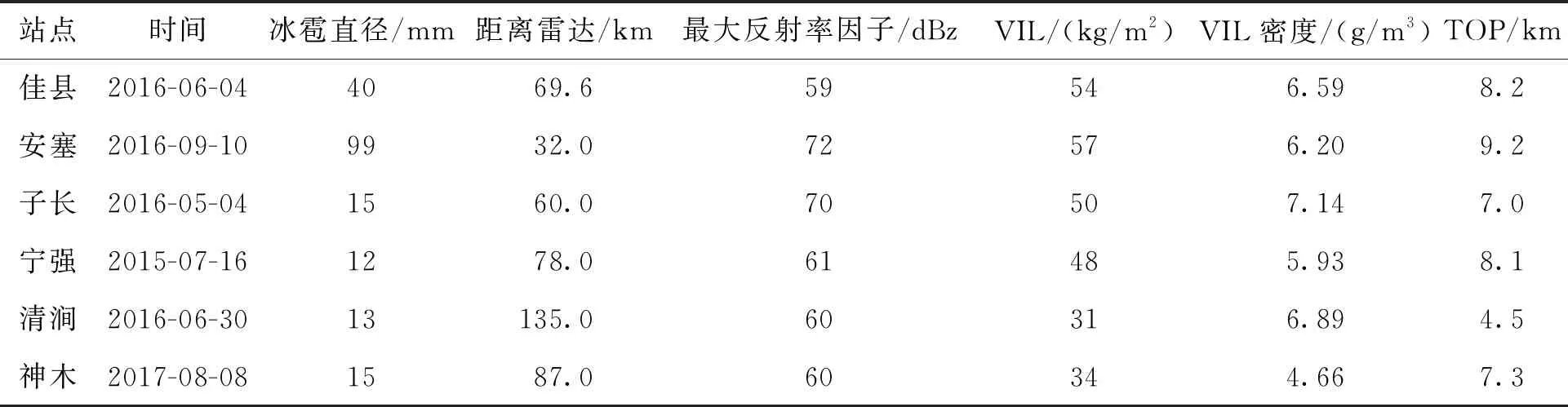

為了進一步驗證VIL密度閾值的預警效果,選取了陜西2015年以來不同強度的冰雹過程。由表1可見,對于不同強度的的冰雹過程,雹暴最大反射率因子幾乎都超過60 dBz,VIL值幾乎都超過45 kg/m2,VIL密度幾乎均在5.0 g/m3以上。特別是對于佳縣和安塞的大冰雹過程,最大VIL密度均超過6.0 g/m3,對于清澗和神木中等強度冰雹過程,最大VIL值分別僅為31 kg/m2和34 kg/m2,VIL密度卻有很好的指示作用。因此,VIL密度躍增對于不同強度的冰雹過程有較好的指示作用。同時,可結合強風暴反射率因子中心值超過60 dBz,VIL值超過45 kg/m2加以補充和完善陜西冰雹預警指標。

圖13 風暴A的VIL、VIL密度、回波頂高度(TOP)、最大反射率因子(DBZM)隨時間的演變

圖14 風暴A的VIL、VIL密度與最大反射率因子同時刻、超前相關系數

6 結論與討論

(1)此次發生在商南地區的強冰雹天氣,其有利的環境背景是500 hPa河套東部低槽與地面氣旋暖區相配置,上下層熱力平流的差異使原來上干下濕的不穩定層結更加不穩定,加強了地面輻合以及不穩定能量的積累。地面中尺度輻合線的加強觸發了對流,高空急流的強輻散作用有利于低層的輻合上升運動,較強的深層垂直風切變使得對流云團發展成超級單體風暴。

表1 2015-2017年陜西6次冰雹天氣過程雷達參數特征

(2)有利的地形、地面中尺度輻合線的動力抬升作用是超級單體風暴發生發展和維持的重要原因。

(3)此次強對流風暴發展迅速,中心最大反射率因子長時間維持在65 dBz以上,呈鉤狀回波,并伴有三體散射長釘。雹暴發展非常旺盛,最大VIL值高達77 kg/m2,回波伸展高度至12 km左右,遠超過當天-20 ℃高度,冰雹增長層存在豐富的過冷卻水滴,有利于大冰雹的產生。強雹暴在3 km附近強烈輻合,中心存在氣旋性旋轉的正負速度對,旋轉速度達25 m/s,有利于強上升氣流發展。

(4)VIL值和VIL密度的躍增可用作大冰雹的預警指標,但相較VIL的躍增,VIL密度的變化能更好地提前指示大冰雹,可用VIL密度值明顯躍增至5.5 g/m3提前24 min預警大冰雹,作為商南大冰雹一個超前的顯著預警指標。同時,可結合強風暴反射率因子中心值超過60 dBz,VIL值超過45 kg/m2補充完善預警指標,進一步提升陜西冰雹預警能力。

(5)值得注意的是,商洛地區地形結構復雜,此次大冰雹過程罕見,突發性、致災性很強,本文對于地形對強風暴影響的分析,只給出了初步定量分析,后期有待進一步深入研究。