引江濟淮工程巢湖派河口服務區泊穩條件及防波堤穩定性研究

邊 峰, 黃 哲, 李華治, 王登婷

(1.安徽省交通勘察設計院有限公司,安徽 合肥 230011;2.南京水利科學研究院,江蘇 南京 210024)

0 引 言

安徽省地勢西高東低,境內有長江、淮河兩大重要通航水系,皆呈東西走向。長江水系在安徽省境內有航道里程3 085.5 km,占安徽省航道總里程47.42%,淮河水系在安徽省境內有航道里程2 449.8 km,占安徽省航道總里程37.7%。該兩大水系在安徽境內不連通,貨物運輸要繞道京杭運河,運輸成本高,制約了腹地經濟社會發展。為實現江淮溝通的夢想,2014年啟動引江濟淮工程,實現淮河水域與長江直接貫通。為落實“以人為本”的理念,滿足船舶的服務需求,提高航道運營效率,改善航道通航環境,消除航道安全隱患,在派河入巢湖口門處設置派河口服務區。

派河口服務區工程位于巢湖西北側派河口處,距環巢湖大道派河大橋約300 m,距派河船閘約800 m,是引江濟淮工程上設置的綜合航運服務區,工程位置如圖1所示。工程區設置南北兩段防波堤,其中北側為派河閘下錨地防波堤,由堤頭及堤身兩個區段組成,堤頭段長164 m,堤身段長492 m,堤頭與堤身段間夾角為150°;南側為派河服務區防波堤,防波堤軸線呈U形布置。

圖1 工程位置圖

根據“引江濟淮工程巢湖水域波浪數學模型試驗”研究成果,服務區口門處NE~E~SE向波高相對較大,波浪傳播進港內后,存在不利于服務區內各位置停泊安全的可能性。

為確保不同位置的停泊安全,本文對派河口服務區水域的風浪特征進行分析研究,采用波浪數學模型計算了防波堤建成后的服務區內波高分布情況,并通過研究結果對服務區平面布置方案進行優化,最后通過波浪斷面物理模型試驗對服務區防波堤的斷面結構型式進行了驗證,為相關工程設計提供參考。

1 風浪特性分析

《堤壩防浪護坡設計》中指出水庫、湖泊等小風區風速的選取及訂正與開場海域存在差異,具體為:封閉水體中,風速、風向取氣象站實測資料,此風速值與地表特征及氣象站周邊環境有關,需加以訂正,換算至開闊水面上的風速。

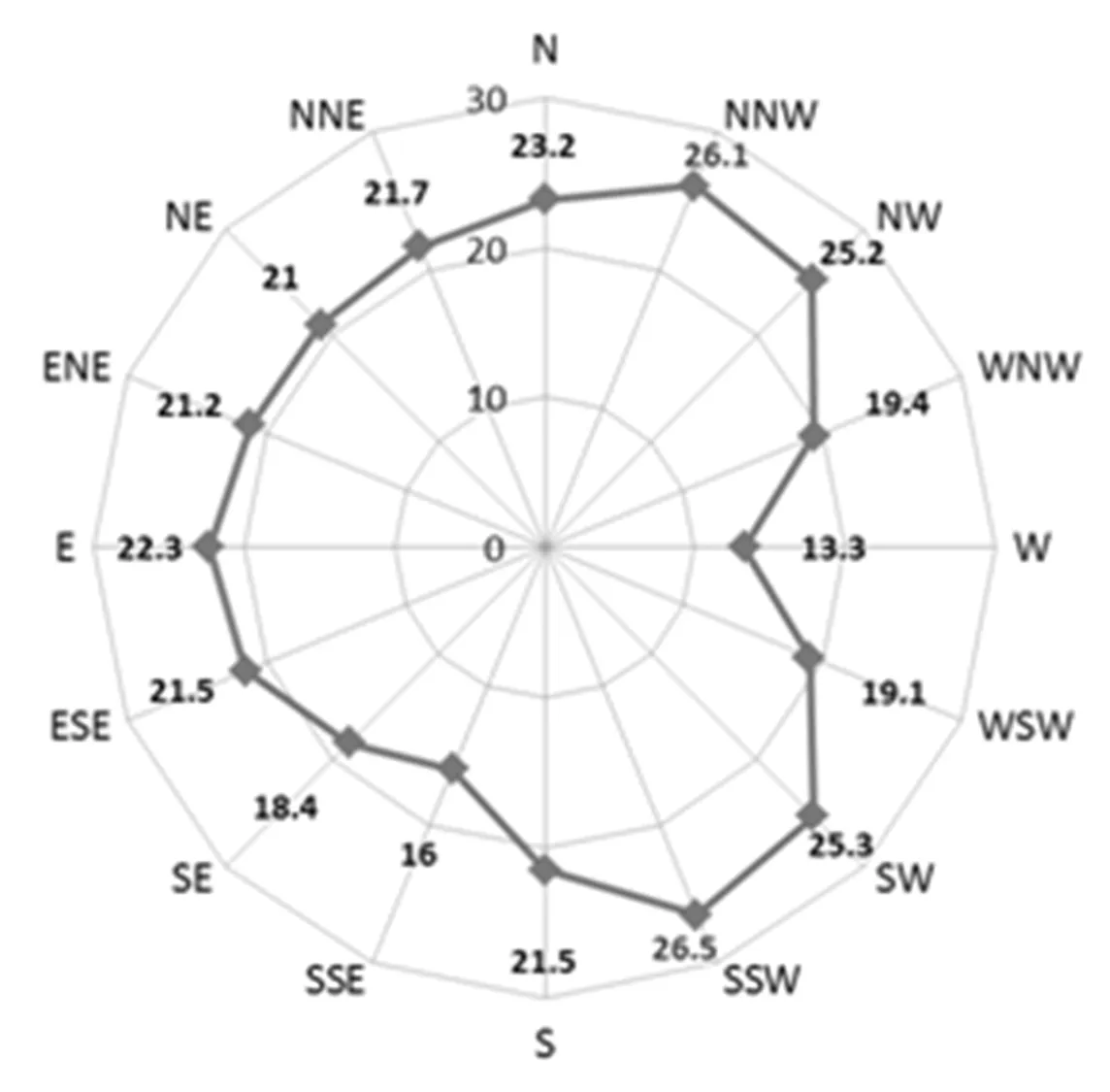

本次研究采用巢湖氣象站1996-2016年的氣象資料作為分析[1],并將原先的陸域風速資料進行高度及陸水訂正,如圖2所示。

圖2 工程水域水面上方10 m高程處計算風速玫瑰圖(單位:m/s)

工程區所在水域最大計算風速為26.5 m/s,對應風向為SSW向,此外NNW、NW、SW向風速也較大,均達到25 m/s以上。

2 泊穩條件分析

2.1 計算結果及分析

根據數學模型試驗結果得出以下計算結果,派河口服務區主要受NNE~SSE向小風區風浪作用,采用數學模型計算了NNE~SSE向設計高水位10.6 m在9級、8級、7級、6級風分別作用下的派河口服務區港內水域的波高分布,給出了港內各泊位波高分布情況。

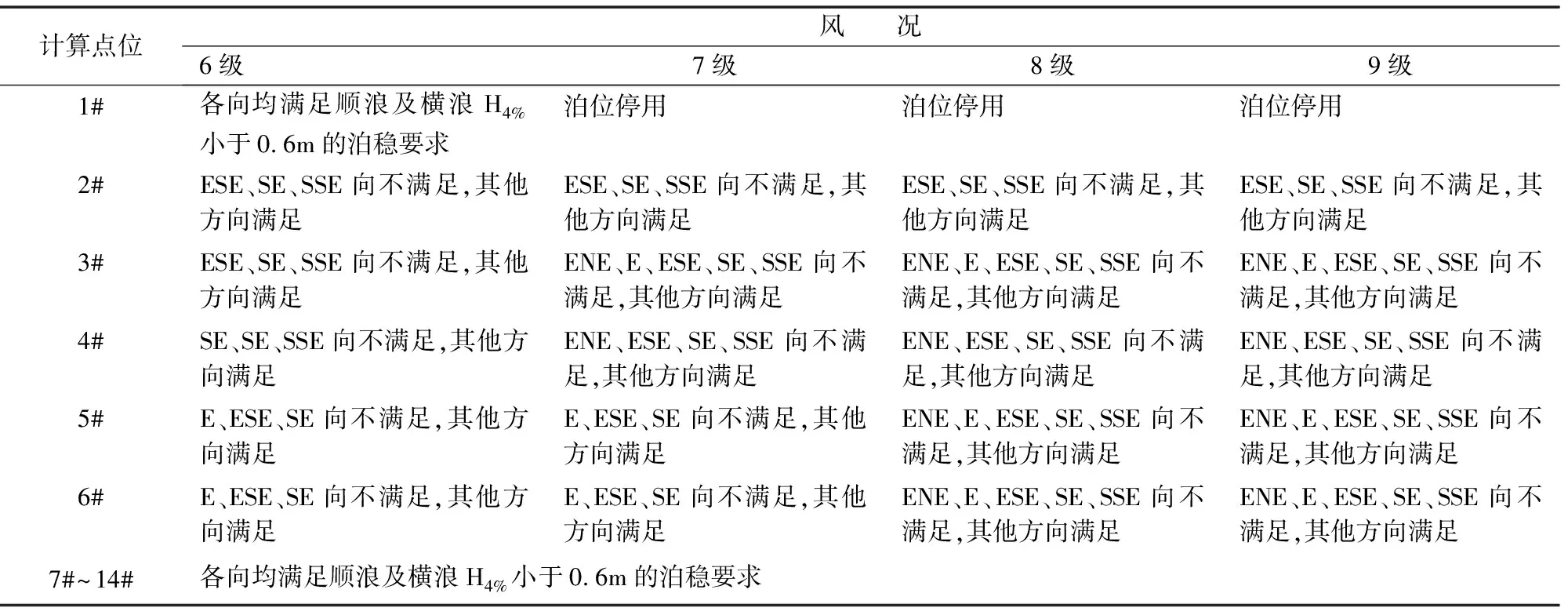

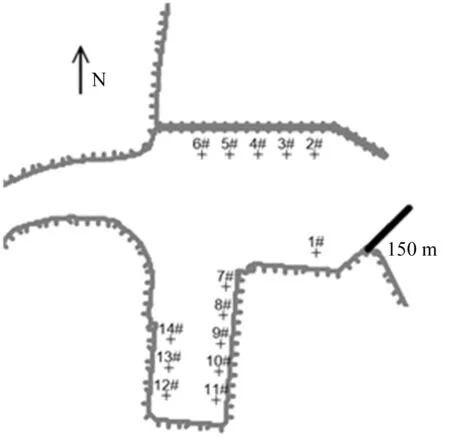

計算共考慮14個計算點,分別位于14個擬建泊位位置,防波堤平面布置及波浪計算點位圖如圖3所示,其中1#泊位為加油泊位。根據要求,6級風內(含6級風)各向順浪及橫浪均需滿足H4%小于0.6 m的泊穩要求,7級風及以上泊位停用;其余2#~14#泊位要求9級風內(含9級風)各向順浪及橫浪均需滿足H4%小于0.6 m的泊穩要求。

圖3 計算點位及總平面布置圖

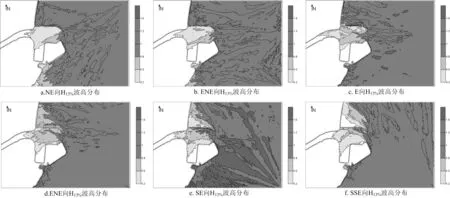

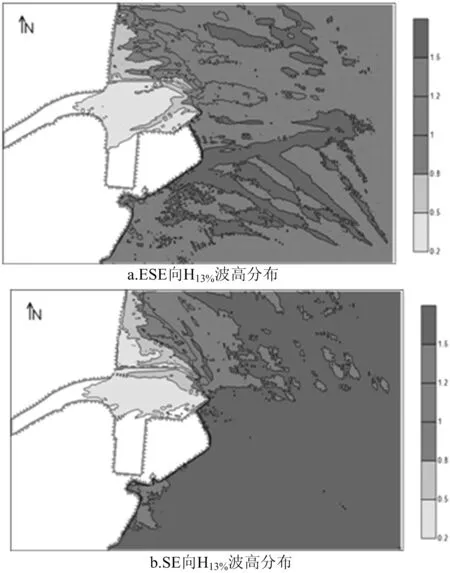

試驗結果見表1,工程區域設計高水位、8級風作用下波浪折射繞射H13%波高等值線圖如圖4所示。

表1 服務區泊位泊穩分析

圖4 波高分布

由計算結果可見,在ESE、SE、SSE向6級風作用下,位于北防波堤內側的2#~6#泊位均不滿足順浪及橫浪H4%小于0.6 m的泊穩要求,其主要原因是在原堤軸線布置方案下,堤線對以上方向風浪的掩護作用較弱,波浪能直接作用到服務區內,影響區域內船舶靠泊;此外當風力等級大于等于8級時,除ESE、SE、SSE向外,3#~6#泊位在ENE、E等方向的風作用下也不滿足順浪及橫浪H4%小于0.6m的泊穩要求,其原因為服務區口門寬度較大,對以上浪向波浪掩護作用不足,波浪在北側防波堤堤頭位置發生繞射,波向發生變化,導致港內局部波高增大。

2.2 優化方案

根據以上計算結果,對服務區防波堤總平面布置進行相應優化,優化方案計劃將南防波堤堤頭沿軸線延長150 m,優化后的總平面布置圖如圖5所示。

圖5 優化方案算點位及總平面布置圖

優化后泊穩試驗結果見表2,工程區域的設計高水位、9級風作用下波浪折射繞射H13%波高等值線圖如圖6所示。

圖6 波高分布

由圖6可見,加長南堤后防波堤對偏東南向波浪的掩護作用增強,2#~6#泊位受該浪向波浪的影響減弱,同時由于南堤延長后口門寬度減小,偏東北浪向經口門向港內傳播的波能減少,對港內泊穩的影響也相對減弱。由表2可見,優化方案各泊位均能滿足不同風向6級、7級、8級、9級風作用時的泊穩要求。

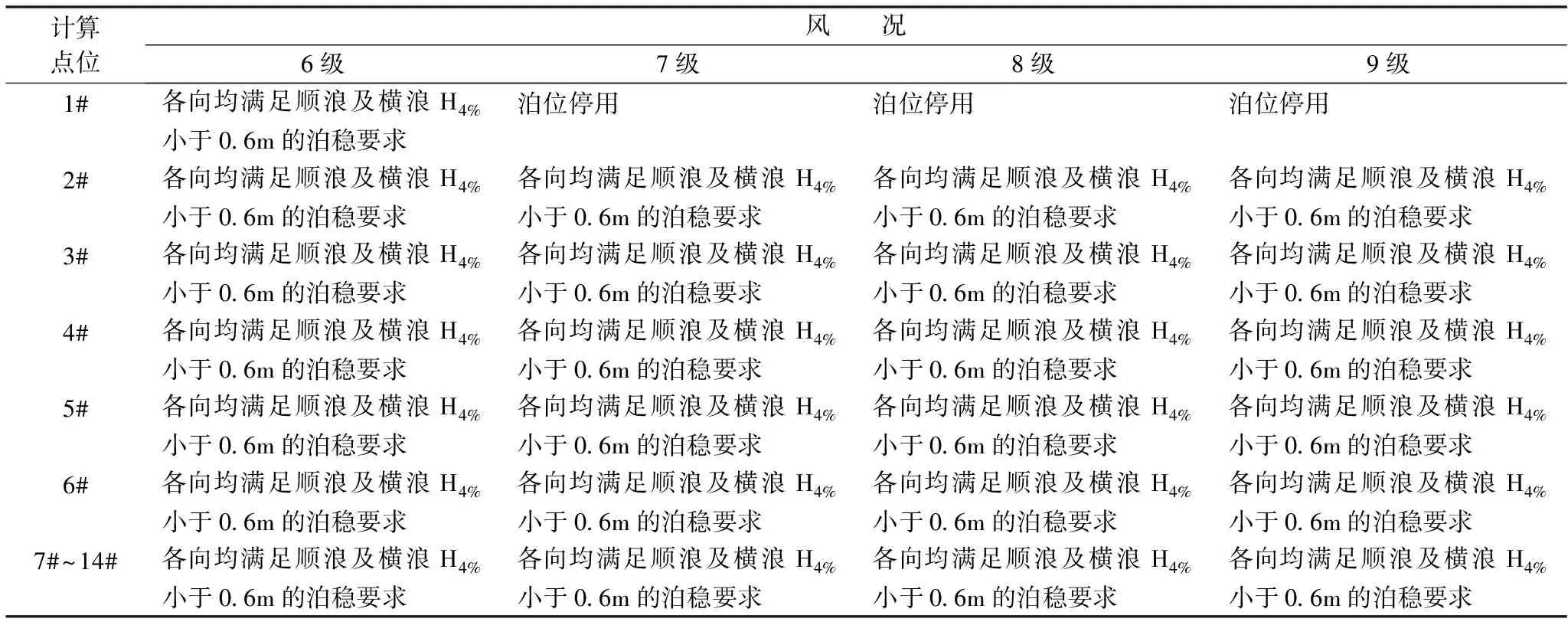

表2 優化方案服務區泊位泊穩分析

3 波浪斷面物理模型試驗

3.1 試驗條件

為保證防波堤的穩定性,開展波浪斷面物理模型試驗。試驗斷面各部位均與原型保持幾何相似,各結構部分均按比尺縮小,模型誤差不超過1 mm,胸墻、護面等部位采用配重砂漿制作,以保證重量相似。塊石經嚴格挑選,與原型保持重量相似。

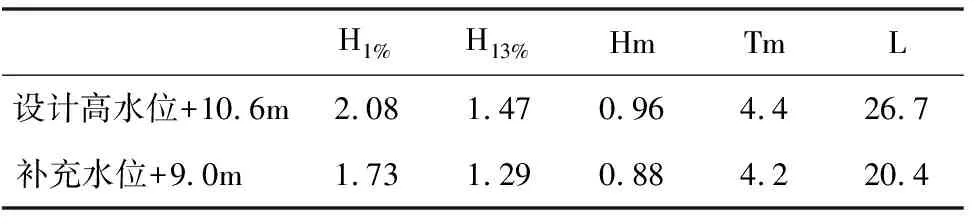

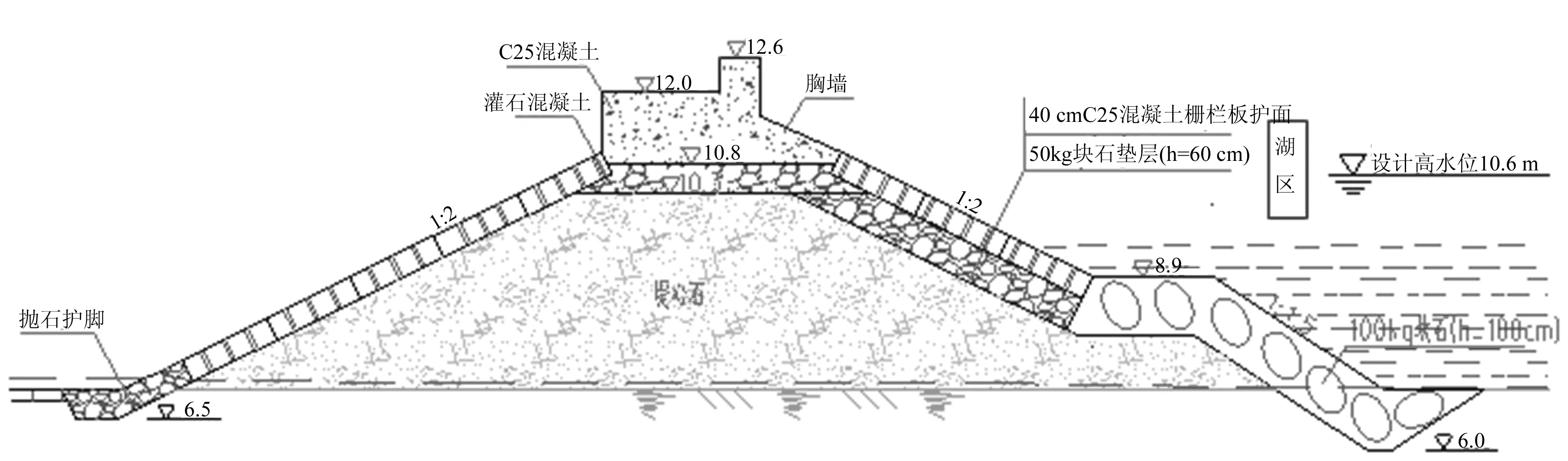

試驗水位及波浪要素見表3,試驗斷面結構型式如圖7所示。

表3 試驗波浪要素

圖7 試驗斷面

3.2 試驗結果

(1)越浪量試驗結果:

在設計高水位及相應不規則波浪作用下,波浪沿外側柵欄板護坡爬高,不規則波列中的部分大波作用到堤頂并越過胸墻頂部形成越浪,試驗測得的越浪量為0.009 6 m3/(s·m);在補充水位及相應波浪作用下,波浪在前坡上爬過程中波能耗散,部分動能轉化為勢能后,水體回落,無波浪作用到堤頂,未測得越浪。

(2)穩定性試驗結果:

在各級水位及相應的不規則波作用下,當波浪累積作用時間相當于原先3 h后,胸墻、外坡40 cm厚柵欄板護面、內坡40 cm厚柵欄板護面均未發生明顯位移,滿足波浪作用下的穩定性要求;而前坡較多100 kg塊石發生位移,且剖面形狀發生改變,不滿足塊石失穩率要求。

導致塊石失穩的主要原因是:在設計高水位,波浪作用時傳播至平臺位置處由于水深減小波浪發生破碎,破碎后水體運動混亂,波浪引起的底部切應力增大;而波谷作用時水體沿護坡回落并向外海側運動,對平臺表層塊石形成拖曳,導致斜坡與平臺交角位置塊石發生滾落;在補充水位及相應波浪作用下,水位基本與平臺頂部平齊,波浪在平臺上方發生破碎,在該部位出現波能集中,因而平臺處塊石隨波浪作用發生滾落;隨著波浪持續作用,塊石滾動后平臺形狀較原先發生改變,平臺與斜坡交角呈圓弧狀,斜坡上部坡比由原先1∶1.5變緩為約1∶3.5,此后僅少量塊石隨波浪的往復運動,形成了與波浪動力基本相適應的剖面形態。

根據試驗現象及試驗結果對斷面結構進行優化,將前坡100 kg塊石加大至150~200 kg塊石并進行試驗,在設計高水位、補充水位及相應波浪作用下,150~200 kg塊石個別發生滾落,但隨波浪持續作用,無塊石繼續發生位移,基本形成了與波浪動力相適應的剖面形態,滿足波浪作用下的穩定性要求。

4 結 論

(1)原防波堤平面布置方案下,在ESE、SE、SSE等風向6級及以上風作用下,2#~6#泊位不滿足泊穩要求,將南防波堤堤頭沿軸線延長150 m后,可以滿足泊穩要求。

(2)原防波堤斷面前坡100 kg塊石在設計高水位及補充水位波浪作用下出現失穩,加大至150~200 kg后滿足波浪作用下的穩定性要求。