基于行車動力學的交通安全仿真技術研究

華貴龍, 曹二星

(安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司;公路交通節能環保技術交通運輸行業研發中心,安徽 合肥 230088)

0 引 言

公路是車輛安全行駛的載體,在公路的設計階段應該重點考慮車輛因素和駕駛人員因素,也就是應該滿足車輛的動力學特性和駕駛員的駕駛特性,設計優良的路線應具有良好的車輛適應性和駕駛員適應性[1]。基于人、車、路三者的協調性進行路線設計是目前研究的熱點問題。本文基于行車動力學理論,考慮駕駛員行車特性,針對低等級公路目前設計中存在的問題進行研究,通過仿真試驗,得到了車輛在低等級公路上的運行特征,進而選取評價指標,對路線安全進行評價,提出對所評價公路的安全建議,使公路安全性大大提高。

1 Carsim 軟件介紹

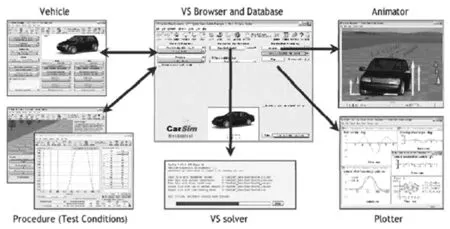

Carsim是Vehiclesim 軟件系列的其中一款,它是美國Mechanical Simulation 公司設計的一款研究車輛行駛工況的多功能仿真軟件,軟件內部具有專業的車輛動力學模型、駕駛員駕駛模型以及道路模型[1],以期研究各種復雜工況下的車輛行駛狀況,軟件的組成如圖1所示。

圖1 Carsim 的組成

(1)軟件建立模型的參數輸入(Model Parameters and Inputs):主要是建立對于駕駛人、仿真車輛、所設計道路的模型。

(2)仿真程序(Run Control):是軟件的核心部分,通過將所建立模型進行提取并且進行內部運算,可以對各種試驗工況進行仿真,得出結果。

(3)結果輸出(Output and Post Processing):可以輸出仿真運算的最后結果,可以通過動畫、圖表形式將結果進行展示,也可將仿真結果導出,方便數據的分析研究[2]。

2 仿真模型的建立

2.1 車輛模型的建立

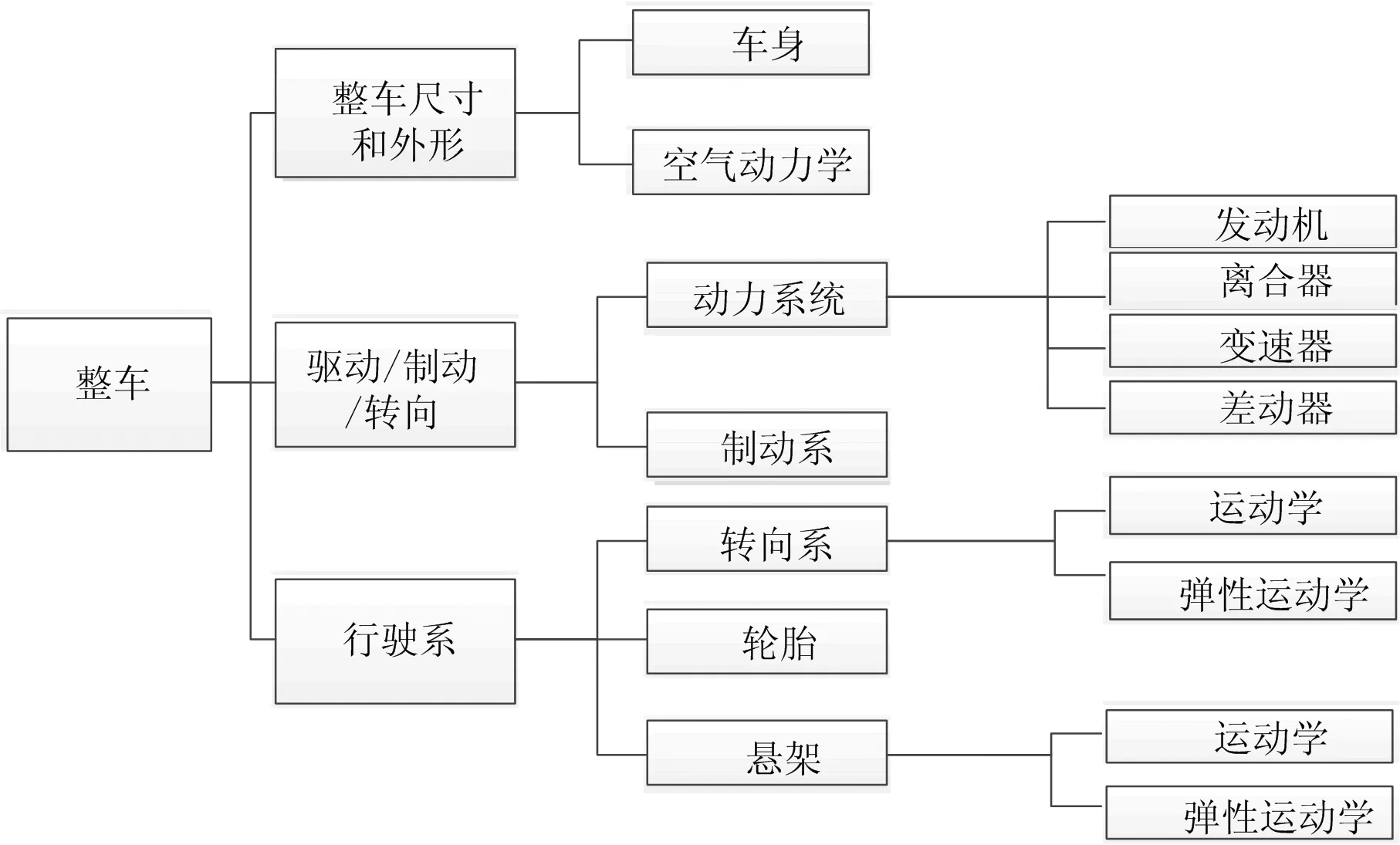

Carsim的軟件數據庫中,針對目前運營較多的車型進行了分類,其中以小客車車型為主。小客車的車型主要被分為A、B、C、D四類,軟件為各個車型設置了原始參數,使用者可以根據實際情況對車輛參數進行修改,為道路線形的安全性評價提供了豐富的車輛選擇。軟件基于傳統的車輛結構建模方式,將懸架獨立的車輛簡化為10個系統:1個整車系統、4個簧下系統、4個輪胎系統、1個發動機動力系統。對車輛進行簡化之后,軟件根據已有研究,建立多體動力學車輛模型,結合駕駛員模型和道路模型對車輛的行駛狀況進行仿真與運算[3]。Carsim的整車模型包括7個子系統:車身、空氣動力學、傳動系、制動系、轉向系、輪胎和懸架系統,如圖2所示。本文建立的小客車模型的參數見表1。

圖2 車輛模型組成

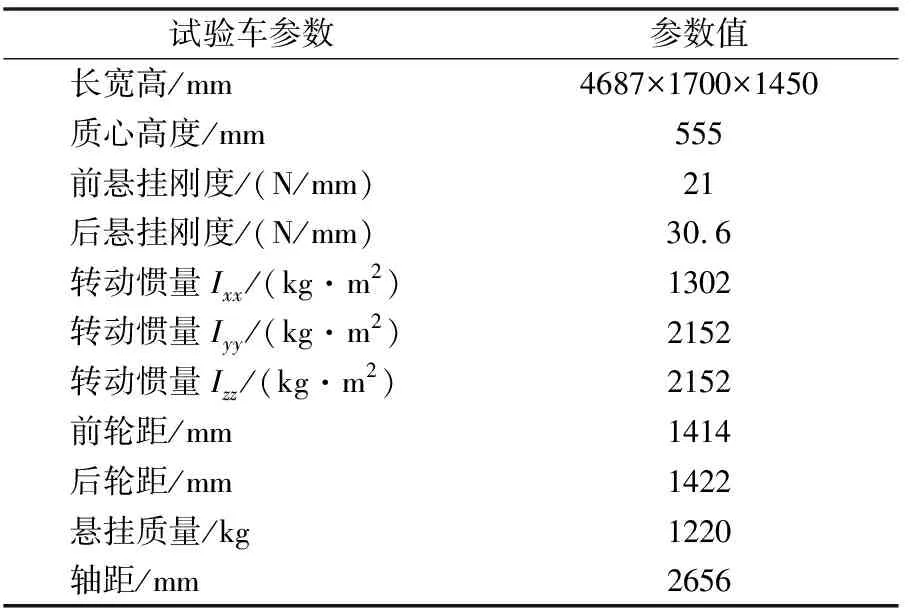

表1 車輛模型參數

2.2 道路模型的建立

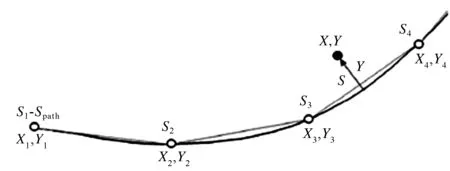

Carsim中的道路模型是由一個坐標軸建立起來的,坐標軸的原點位于道路的起始位置的中線處,道路樁號增加的方向為X軸數據增大的方向,道路橫向增加的方向為Y軸數據增加的方向。在對道路線形設置完成后,還可對路面鋪裝、摩擦系數進行設置。將道路的平、縱、橫參數分別輸入到軟件中去,Carsim 界面可以根據用戶需求將建立的道路模型生成為動畫展示出來[4]。路徑的長度是由S來衡量的,軟件根據輸入的X、Y坐標,應用畢達哥拉斯定力,對路徑長度進行計算,計算方法如式(1)所示,計算原理如圖3所示。

圖3 S計算原理示意圖

(1)

2.3 駕駛員模型的建立

汽車是駕駛員行駛的載體,汽車駕駛人員在道路上駕駛車輛行駛時,通過轉向、加減速等改變車輛的行駛狀態,以此來保證車輛的合理行駛。所以車輛、道路、駕駛人三部分模型的建立都是必不可少的,三者組成了一個整體。建立合理的駕駛人模型,通過改變駕駛人的操作來改變仿真工況,發現公路在設計時的問題,以期提高路線的安全性。

Carsim中的駕駛人模型是由C.C.MacAdam 教授提出的最優預瞄控制模型(optimal preview control,OPC),是公認的最優的軌跡模型之一[5]。預瞄最優控制模型的軌跡跟隨程度非常高,模型根據最優控制理論,應用軌跡追蹤的極小值對駕駛員路徑進行跟隨,從而得出路徑。

3 基于行車動力學的公路線形安全評價指標研究

本文在對已有道路線形安全性評價方法進行研究后,建立基于Carsim的公路線性安全性評價指標,并且在軟件中建立人、車、路模型,對路線安全進行仿真評價,最后提出改進措施。關于評價指標的選取,從汽車運行速度、車輛操縱穩定性指標和駕駛人感受指標三個方面來考慮。

3.1 速度指標

通過Carsim中駕駛人速度控制模型可以方便地得出車輛的運行速度,車輛會將道路線形反饋給駕駛人模型,進而模型內部通過算法將速度輸出給車輛,使車輛能夠根據道路的線形狀況行駛。已有研究表明,車輛的最大速度、最大加速度、最大側向加速度可以很好地評價車輛行駛的安全性。

仿真采用陜西省某山區二級公路,駕駛人的反應時間設置為0.15 s,預瞄時間為1.5 s,選取小客車為典型車型進行模擬,期望速度分別設置為60 km/h、70 km/h、80 km/h,結果如圖4所示。

圖4 運行速度仿真圖

本試驗中選取線形較為復雜的某山區二級公路進行仿真,從圖4可以看出,車輛在行駛時,速度隨著道路的線形在不斷變化,而目標速度和實際速度是不同的,目標速度是由道路線形所決定的,而實際速度則與車輛和駕駛人有關。當駕駛人員以期望的速度在公路上行駛時,車輛會根據駕駛人的反應、路線的變化而做出改變,進而改變行駛速度,使車輛的行駛速度能夠不斷適應線形,這與車輛在實際工況中行駛是一致的,這也說明了軟件動力學模型的合理性。從圖4可以看出,車輛的最低行駛速度與期望速度是無關的,最低運行速度只與路線線形有關。從圖4還可以看出,車輛運行速度的最低點都是位于相同的位置,這些位置是路線的圓曲線半徑最小處。期望速度主要影響了車輛相鄰路段的速度差,當車輛在線形良好的路段行駛時,速度差較小,而當車輛在線形條件差的路段上行駛時,速度差Δv會增大。研究表明,當相鄰路段的速度差大于20 km/h時,則認為此道路的線形條件是不好的。基于以上分析,可以通過應用軟件進行仿真試驗,對道路線形可以進行很好的評價,為道路設計人員提供良好的建議。

3.2 汽車操作穩定性指標

汽車的操作穩定性是指當駕駛員在道路上駕駛車輛時,能夠保證行車安全并且駕駛人心理、生理保持正常狀態,當遇到外界干擾時,能夠保持正常的行駛狀態。基于已有研究,本文提出以下指標來評價車輛的操作穩定性。軌道跟隨是指車輛能夠以目標道路中心線行駛的能力,用軌跡偏移值這一指標可以很好地反應軌道跟隨的誤差。吉林大學郭孔輝院士認為,軌道跟隨誤差在0.3 m內是可以接受的。側翻是大貨車在道路上行駛時常見的失穩形式,其直接原因是車輛兩側輪胎受力不均勻,當一側輪胎受力為0時,車輛即發生側翻,所以在選取評價指標時,以車輛的輪胎所受垂直力來反應側翻的安全性。側滑現象以小客車居多,在道路的彎道路段,當車輛提供的側向力不足以抵消離心力時,車輛即發生側滑。我國標準規定重型車輛和普通車輛的側向加速度的閾值分別為0.3g和0.4g。

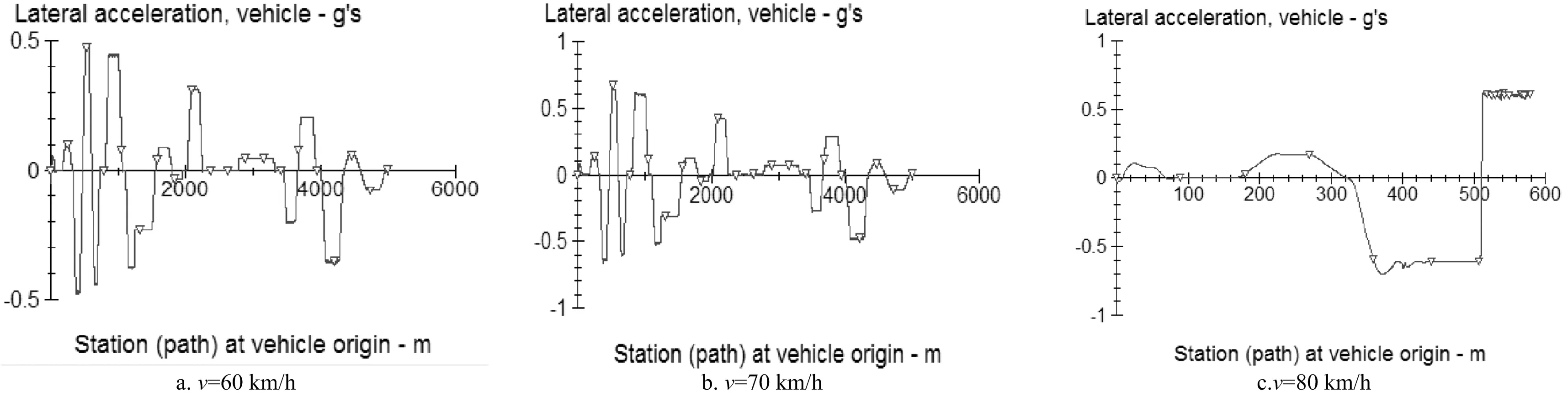

選取路線復雜的陜西省某二級路進行仿真,車型選用小客車,駕駛員預瞄時間為1.5 s,仿真速度分別為60 km/h、70 km/h、80 km/h。仿真結果如圖5~圖7所示。

圖5 軌跡跟隨誤差對比

圖6 汽車4個輪胎的垂直作用反力對比

圖7 側向加速度對比

從圖5可以看出,車輛以60 km/h、70 km/h行駛時,均能安全駛出彎道,而當速度增加到80 km/h時車輛駛出路基,駛出的位置正是路線的急彎處。而且隨著速度的增大,車輛的橫向偏移也越來越大。車輛在彎道路段較直線路段偏移量大,但是在速度為60 km/h、70 km/h時都沒有超過閾值0.1,說明是安全的。而當汽車的速度為80 km/h時,在380 m處橫向偏移量突然增大,車輛處于危險狀態。

從圖6可以看出,當車輛以小于80 km/h的速度行駛時,車輛兩側輪胎的受力都在2 000~6 000 N,而當車輛以80 km/h的速度行駛時,兩側輪胎受力變化較大,在行駛的后半段,兩側輪胎受力差值已經達到5 000 N,這對車輛的行駛是危險的,尤其是對于大貨車容易發生側翻。

從圖7可以看出,三種工況下的側向加速度最大值均大于0.3g,而且側向加速度的最大值隨著速度的增加而增加,這意味著危險也越來越大。車輛以80 km/h的速度在試驗道路上行駛時,已經發生了側滑,并導致車輛沖出路基。

基于以上分析,文章選取的車輛操作性指標均能很好地反應出車輛在道路上行駛的穩定性,能夠反映出道路線形設計中所存在的問題。設計者可以通過以下措施對道路線形加以改進:在設計階段,應該優化路線線形,特別是彎坡組合路段,避免車輛以較高的速度進行轉向,引起危險;在道路運營階段,管理人員可以通過設置減速標志、彎道提醒標志等提醒駕駛員減速行駛,減少安全事故。

4 結 論

利用行車動力學仿真軟件Carsim,分別建立駕駛人預瞄軌跡模型、車輛模型、道路模型,通過仿真試驗,研究了陜西某山區公路復雜線形條件下小客車的運行工況。并且建立了基于行車動力學仿真的車輛安全性評價指標:速度指標和車輛操作穩定性指標。分別將小客車的期望速度設為60 km/h、70 km/h、80 km/h,對比分析了不同速度下的車輛響應狀態,對路線的安全性進行了分析。研究結果表明:該仿真試驗可以很好地對車輛的行駛進行仿真,仿真結果可靠。該研究結論能夠為路線的安全設計起到很好的反饋作用。