1株致禽霍亂多殺性巴氏桿菌的病原學與分子生物學鑒定

李偉杰,祁鑫,田野,豈曉鑫,蔣桃珍*

(1. 中國獸醫藥品監察所,北京 100081;2. 北京市獸藥監察所,北京 102629)

禽霍亂(fowl cholera)是由多殺性巴氏桿菌(Pasteurellamultocida)引起的多種禽類的出血性敗血癥,是危害我國養禽業的重要細菌性傳染病之一,雞、鴨和鵝等都有易感性[1]。病禽、康復禽或健康帶菌禽是本病的主要傳染源,禽霍亂造成雞的死亡損失通常發生于產蛋雞群。本文采用細菌分離培養、16S rDNA、Biolog、莢膜分型多重PCR、脂多糖多重PCR、動物試驗等方法對湖南某雞場病死雞體內分離的1株菌株G-2進行了病原學和分子生物學系統鑒定。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 病料

無菌采集湖南某雞場病死雞的肝、脾和心血等,置4 ℃冰箱待檢。

1.1.2 菌種

試驗參考菌株多殺性巴氏桿菌CVCC 390,莢膜A型,由中國獸醫微生物菌種保藏管理中心提供。

1.1.3 培養基和試劑

胰蛋白胨大豆瓊脂(TSA)購自OXOID公司,馬丁肉湯購自北京中海生物科技有限公司,BUG培養基購自美國Biolog公司,馬血清購自Gibco公司,革蘭染色液試劑盒購自Solarbio公司,PCR相關試劑、瓊脂糖購自寶生物工程(大連)有限公司。

1.1.4 實驗動物

78和114日齡SPF雞購自北京維通利華實驗動物技術有限公司。

1.2 方法

1.2.1 菌株的分離及純化

按照農業行業標準NY/T 541-2016[2],無菌采集死亡雞的肝、脾和心血,將病料少許接種于TSB中,37 ℃培養16~24 h,用一次性接種環挑取培養物劃線接種含5%雞血清的TSA培養基,37 ℃培養16~24 h,挑取單個菌落進行純化培養。

1.2.2 菌株的培養及觀察

菌株劃線接種含5%雞血清的TSA培養基,37 ℃培養24 h,進行菌落形態及培養特性觀察,用一次性接種環蘸取少量培養物進行革蘭染色,觀察染色特性及菌體形態。

1.2.3 菌株DNA的提取

采用熱裂解法提取菌株DNA,用槍頭挑取菌株TSA培養物加入到含100 μL無菌去離子水的離心管中,反復吹打,沸水浴10 min后立即放入-20 ℃冰箱冷凍5 min,然后放入高速離心機12 000 r/min 離心1 min,上清液即為PCR擴增用DNA模板。

1.2.4 菌株16S rDNA鑒定

PCR擴增用引物27F:5′-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′,1492R:5′-ACGGCTACCTTGTTACGACTT-3′。PCR反應體系(50 μL):10×Ex Buffer 5 μL,dNTP(2.5 μmol/L)4 μL,引物27F(10 μmol/L)1 μL,引物1492R(10 μmol/L)1 μL,ExTaq酶(5 U/μL)0.25 μL,DNA模板2 μL,補加無菌去離子水至50 μL。PCR擴增條件:94 ℃預變性5 min;94 ℃變性30 s,56 ℃退火30 s,72 ℃延伸90 s,共30個循環;最后72 ℃延伸10 min。PCR產物用1.0%瓊脂糖凝膠電泳檢測。PCR產物送交中美泰和生物技術(北京)有限公司進行序列測定。將序列提交到http://www.ezbiocloud.net/identify進行序列比對,用Mega 7.0軟件分析序列的同源性,并構建系統發育樹。

1.2.5 菌株Biolog鑒定

挑取活化的菌株TSA平板上的單菌落劃線接種BUG培養基(含5%脫纖綿羊血)過夜培養,用無菌棉拭子蘸取單菌落加入到接種液A中,調整濁度至96%,用移液器將菌懸液加入Gen Ⅲ鑒定板中,每孔100 μL,放入濕盒中,置于36 ℃過夜培養后,用Biolog微生物鑒定儀讀取結果。

1.2.6 菌株莢膜多重PCR分型

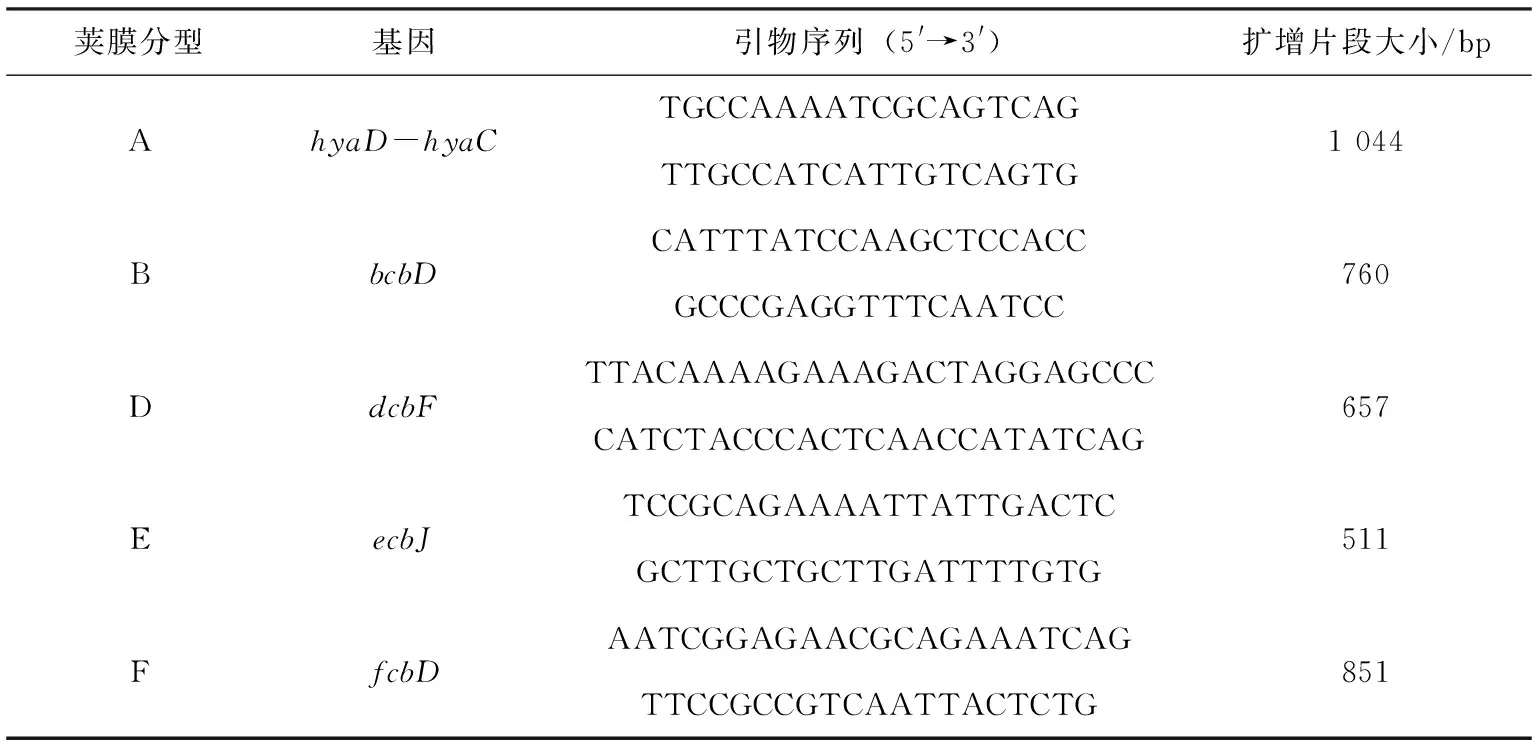

莢膜分型引物合成參考文獻[3],多殺性巴氏桿菌A、B、D、E、F血清型特異性基因片段hyaD-hyaC、bcbD、dcbF、ecbJ、fcbD引物序列見表1。取菌株DNA 模板2 μL加入到如下50 μL反應體系中:10×ExBuffer 5 μL,dNTP(2.5 μmol/L)4 μL,上游引物(10 μmol/L)各2 μL,下游引物(10 μmol/L)各2 μL,ExTaq酶(5 U/μL)0.5 μL,補加無菌去離子水至50 μL,置于PCR儀中依照下述參數擴增:94 ℃預變性5 min;94 ℃變性30 s,56 ℃退火30 s,72 ℃延伸60 s,共30個循環;最后72 ℃延伸7 min,擴增PCR產物用1.5%瓊脂糖凝膠電泳檢測[4]。

表1 多殺性巴氏桿菌莢膜分型引物

莢膜分型基因引物序列(5'→3')擴增片段大小/bpAhyaD-hyaCTGCCAAAATCGCAGTCAGTTGCCATCATTGTCAGTG1 044BbcbDCATTTATCCAAGCTCCACCGCCCGAGGTTTCAATCC760DdcbFTTACAAAAGAAAGACTAGGAGCCCCATCTACCCACTCAACCATATCAG657EecbJTCCGCAGAAAATTATTGACTCGCTTGCTGCTTGATTTTGTG511FfcbDAATCGGAGAACGCAGAAATCAGTTCCGCCGTCAATTACTCTG851

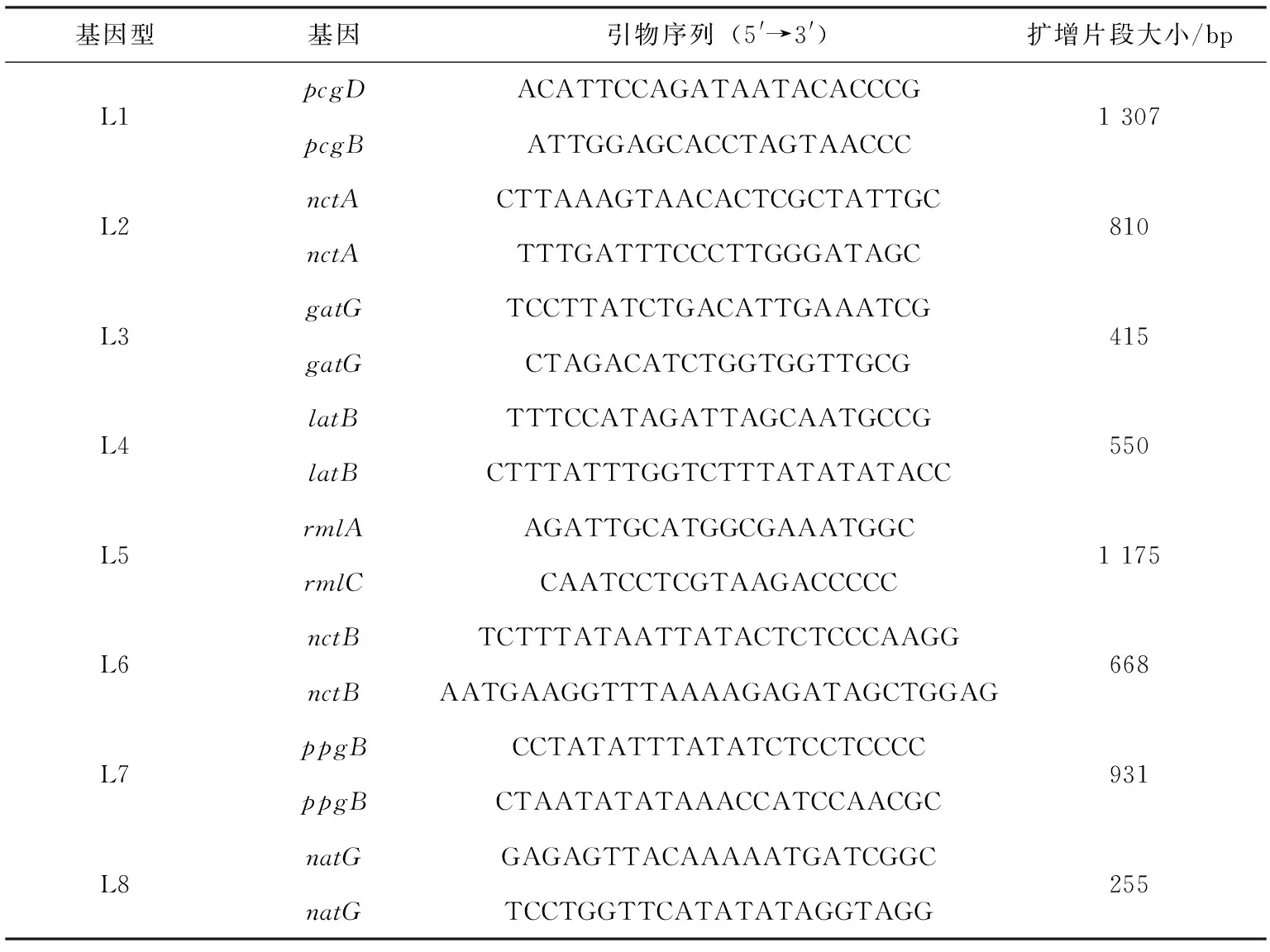

1.2.7 菌株脂多糖多重PCR分型

引物合成參考文獻[5],多殺性巴氏桿菌脂多糖外核編碼基因簇引物序列見表2。取菌株DNA模板2 μL加入到如下50 μL反應體系中:10×Ex Buffer 5 μL,dNTP(2.5 μmol/L)4 μL,上游引物(10 μmol/L)各2 μL,下游引物(10 μmol/L)各2 μL,ExTaq酶(5 U/μL)0.5 μL,補加無菌去離子水至50 μL。置于PCR儀中依照下述參數擴增:94 ℃預變性5 min;94 ℃變性30 s,56 ℃退火30 s,72 ℃延伸60 s,共30個循環;最后72 ℃延伸7 min。PCR產物用1.5%瓊脂糖凝膠電泳檢測。

表2 多殺性巴氏桿菌脂多糖分型引物

基因型基因引物序列(5'→3')擴增片段大小/bpL1pcgDACATTCCAGATAATACACCCGpcgBATTGGAGCACCTAGTAACCC1 307L2nctACTTAAAGTAACACTCGCTATTGCnctATTTGATTTCCCTTGGGATAGC810L3gatGTCCTTATCTGACATTGAAATCGgatGCTAGACATCTGGTGGTTGCG415L4latBTTTCCATAGATTAGCAATGCCGlatBCTTTATTTGGTCTTTATATATACC550L5rmlAAGATTGCATGGCGAAATGGCrmlCCAATCCTCGTAAGACCCCC1 175L6nctBTCTTTATAATTATACTCTCCCAAGGnctBAATGAAGGTTTAAAAGAGATAGCTGGAG668L7ppgBCCTATATTTATATCTCCTCCCCppgBCTAATATATAAACCATCCAACGC931L8natGGAGAGTTACAAAAATGATCGGCnatGTCCTGGTTCATATATAGGTAGG255

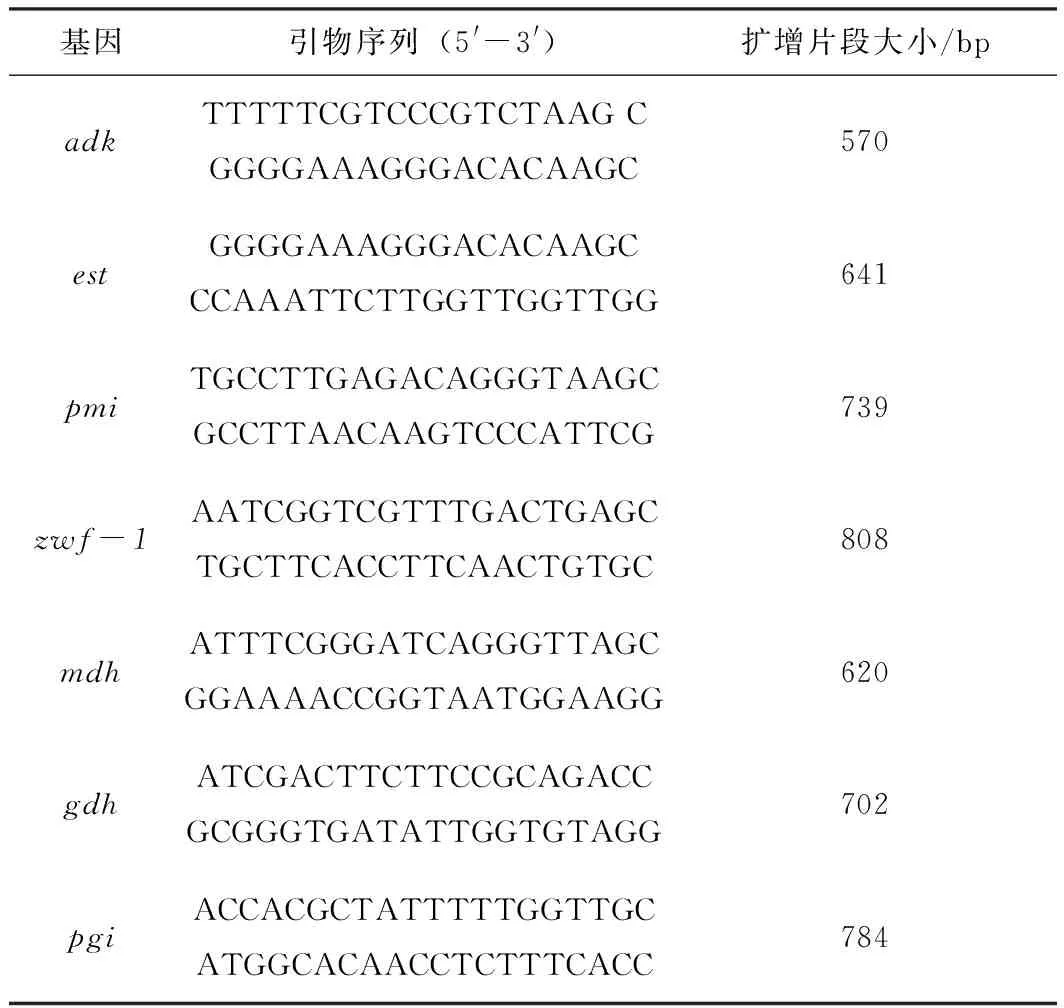

1.2.8 多位點序列分型

根據文獻[6]建立的禽源多殺性巴氏桿菌RIRDC MLST 分型方法,對分離株的7個看家基因:腺苷酸環化酶基因(adk)、酯酶基因(est)、6-磷酸-甘露糖異構酶基因(pmi)、葡萄糖-6磷酸脫氫酶基因(zwf)、蘋果酸脫氫酶基因(mdh)、谷氨酸脫氫酶基因(gdh)、磷酸葡萄糖異構酶基因(pgi)進行擴增及測序,引物序列見表3。所獲序列經MEGA 7.0軟件編輯后,提交到RIRDC MLST在線數據庫進行比對(https://pubmlst.org/pmultocida/),獲得菌株的序列型。

1.2.9 動物回歸試驗

取菌株馬丁肉湯過夜培養物稀釋制備菌懸液,肌肉注射78和114日齡SPF雞,連續觀察2 d,記錄發病和死亡情況,并對死雞進行細菌分離,按1.2.1~1.2.8進行鑒定。

表3 多殺性巴氏桿菌MLST的引物

基因引物序列(5'-3')擴增片段大小/bpadkTTTTTCGTCCCGTCTAAG CGGGGAAAGGGACACAAGC570estGGGGAAAGGGACACAAGCCCAAATTCTTGGTTGGTTGG641pmiTGCCTTGAGACAGGGTAAGCGCCTTAACAAGTCCCATTCG739zwf-1AATCGGTCGTTTGACTGAGCTGCTTCACCTTCAACTGTGC808mdhATTTCGGGATCAGGGTTAGCGGAAAACCGGTAATGGAAGG620gdhATCGACTTCTTCCGCAGACCGCGGGTGATATTGGTGTAGG702pgiACCACGCTATTTTTGGTTGCATGGCACAACCTCTTTCACC784

2 結果與分析

2.1 臨床癥狀和剖檢變化

發病雞場病死率約為30%,患病雞羽毛粗亂、精神沉郁、食欲減退、呼吸困難、腹瀉、體溫升高,臨死前部分雞出現發紺。隨機對20只患病雞進行剖檢,20/20可見心包積有淡黃色液體并混有纖維素;19/20肺臟淤血水腫,可見散在分布的針尖狀灰白色壞死點,表面有大量白色滲出物,呈肺炎癥狀;16/20肝臟腫大,呈棕紅色,表面分布針尖大小灰白色、邊緣整齊、大小一致的壞死點;20/20十二指腸出血。

2.2 菌落形態及培養特性

按照農業行業標準NY/T 541-2016,從患病雞體內分離獲得1株純培養物,命名為G-2株。菌株G-2在TSA培養基上形成邊緣圓潤整齊,表面光滑,乳白色半透明菌落。革蘭染色為陰性球桿菌。

2.3 16S rDNA鑒定

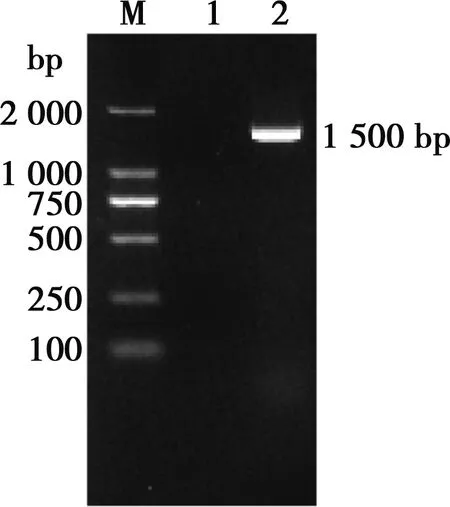

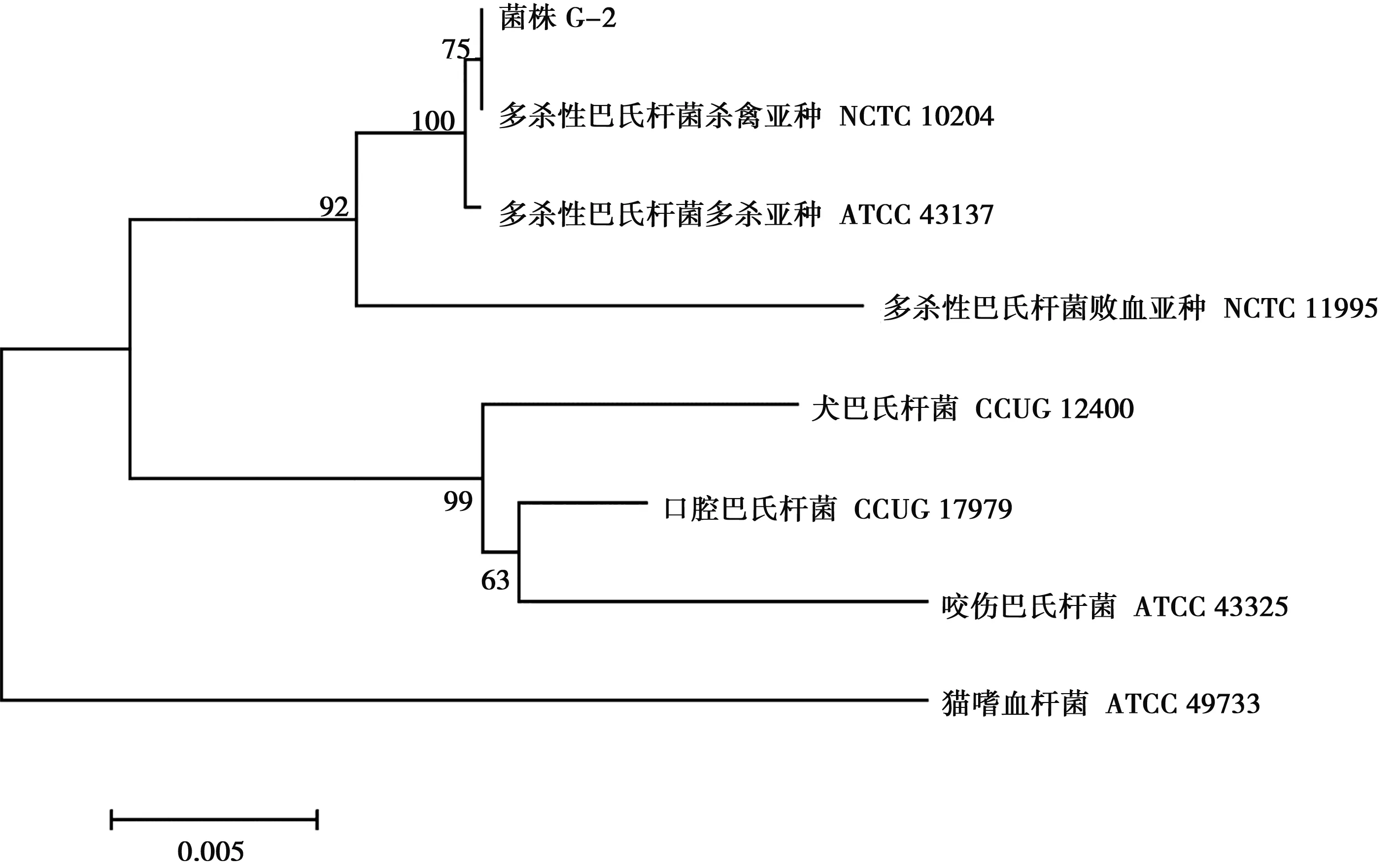

菌株16S rDNA PCR擴增產物經電泳檢測,大小約為1 500 bp(圖1)。將16S rDNA序列提交到http://www.ezbiocloud.net/identify進行比對,結果與多殺性巴氏桿菌殺禽亞種模式菌株NCTC10204的相似性最高,為100.00%;與多殺性巴氏桿菌多殺亞種模式菌株ATCC 43137的相似性為99.93;與多殺性巴氏桿菌敗血亞種模式菌株NCTC 11995的相似性為98.56%。選取相似性大于97%的菌株16S rDNA序列,用Mega 7.0構建系統發育樹(NJ法),以貓嗜血桿菌ATCC 49733為外源,菌株G-2與多殺性巴氏桿菌殺禽亞種NCTC 10204在同一分支(圖2)。

M.DL2000 DNA Maker;1. 陰性對照;2. 菌株G-2

圖1 菌株G-2 16S rDNA PCR產物電泳結果

2.4 Biolog鑒定

菌株培養18 h后,通過Biolog鑒定儀讀取結果,菌株G-2與多殺性巴氏桿菌殺禽亞種具有良好的匹配性,可能性為0.899,相似性為0.722,位距為3.451,鑒定結果為多殺性巴氏桿菌殺禽亞種。

圖2 菌株G-2 16S rDNA系統發育樹

2.5 莢膜分型

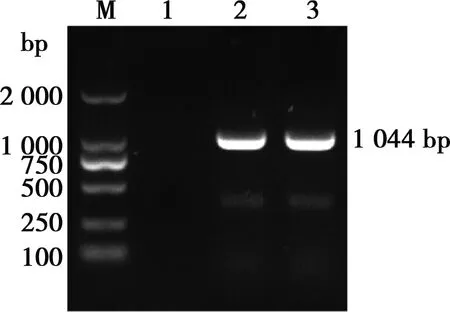

菌株G-2擴增出了與陽性對照CVCC 390大小一致的片段,約為1 044 bp(圖3),為多殺性巴氏桿菌莢膜A型特異性片段,判定菌株G-2為莢膜A型。

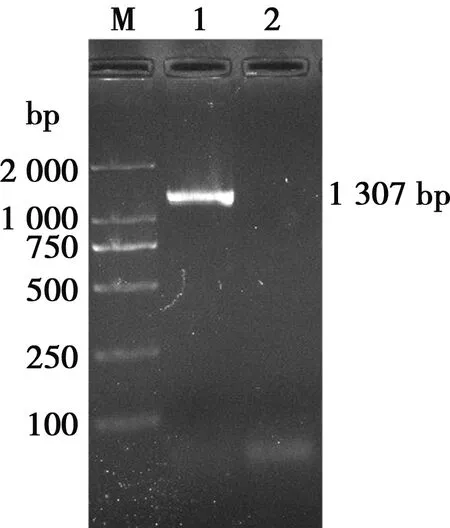

2.6 脂多糖多重PCR

菌株G-2擴增出1 307 bp左右的片段(圖4),為脂多糖L1型特異性片段,判定菌株為脂多糖L1型。

M. DL2000 Maker;1. 陰性對照;2. 陽性對照CVCC 390;3. G-2

圖3 菌株G-2莢膜分型PCR產物電泳結果

M. DL2000 Maker;1. G-2; 2. 陰性對照

圖4 菌株G-2脂多糖多重PCR產物電泳結果

2.7 MLST分型

對多殺性巴氏桿菌G-2株分別進行adk、est、pmi、zwf、mdh、gdh和pgi7個看家基因的擴增和測序,將序列在線提交到RIRDC MLST數據庫進行比對,得到各個基因的等位基因編號,所有等位基因的編號組成菌株的序列型,結果顯示G-2株為ST129型。

2.8 動物回歸試驗

將菌株TSB過夜培養物稀釋成不同的濃度,肌肉注射78日齡和114日齡SPF雞,每個稀釋度注射2只,連續觀察2 d。動物回歸試驗結果表明:78日齡SPF雞注射7、10、13、17和20個CFU在1 d內引起全部雞死亡,114日齡SPF雞注射10、13和17個CFU在2 d內引起全部雞死亡;臨床癥狀表現為羽毛粗亂、精神沉郁、厭食、呼吸困難、腹瀉、發熱,臨死前部分雞出現發紺。剖檢死亡雞發現心包積液、肺腫病變、肝臟壞死點、十二指腸出血,采集死亡雞只的肝臟和心血進行分離,獲得菌落形態一致的菌株,經鑒定為多殺性巴氏桿菌殺禽亞種。

3 討論

禽霍亂是由多殺性巴氏桿菌引起的雞和火雞等禽類的一種接觸性傳染病,多為散發,3~4月齡育成雞、成年雞易發。禽霍亂造成成雞的死亡通常發生于產蛋雞群,其發病率和死亡率高,給養禽業的發展和公共衛生造成嚴重威脅[7]。為避免經濟損失,疫苗預防接種是比較經濟安全的方式。同時養禽場應建立必要的飼養管理和衛生防疫制度,特別是在引種時要嚴格檢疫,防止疫病的傳入。一旦發生疫情,應及時采取隔離、消毒等防治措施。

本研究對從湖南禽霍亂雞體內分離到的1株病原菌,通過菌落形態、染色特性、16S rDNA 和Biolog鑒定,確認該菌株為多殺性巴氏桿菌殺禽亞種。采用莢膜多重PCR分型、脂多糖多重PCR分型和多位點序列分型對其基因型進行了鑒定,該菌株為莢膜A型、脂多糖L1型、ST129型。這與文獻報道的結果一致[8-10]。目前我國禽源多殺性巴氏桿菌的莢膜型以A型為主,多位點序列分型以ST129型為主。動物回歸試驗證實該菌株能引起SPF雞典型的禽霍亂癥狀,肌肉注射7 CFU活菌可致死78日齡SPF雞,10 CFU活菌可致死114日齡SPF雞。結合臨床癥狀和剖檢變化,可以確診為禽霍亂。該疫病的準確和快速確診,可以為后續預防提供技術依據,同時為養殖場制定免疫程序提供參考。