☆巾幗有擔當戰疫夫妻檔☆

文/張欽(上海市中醫醫院宣傳處)編輯/蘇二

2020年開年,一場突如其來的新冠肺炎疫情,把國家的命運和折哲夫妻倆小家的命運緊緊聯系在一起。疫情洶洶來襲,同為醫生的夫妻倆為疫情的快速蔓延而憂心忡忡,時刻牽掛著鎖城之下的武漢人民,就連10歲的兒子都和他們一起關注著疫情的進展。當各自所在的醫院征召醫護人員援鄂時,兩人沒有互相商量,都毫不猶豫報了名。報完名向自己的愛人“坦白交待”,彼此才得知他們要同赴戰場共同“抗疫”。他們把剛剛十歲的兒子,交給了年邁而多病的老人,踏上了援鄂的征程,成為最美逆行者中罕見的“火線夫妻”。“我能想到最浪漫的事,就是和你一起并肩抗疫。”出征前被媒體追問的龔亞斌這樣說。折哲則有些靦腆,她認為疫情當前正是履行醫者天職的時候,夫妻同時出征純屬巧合。

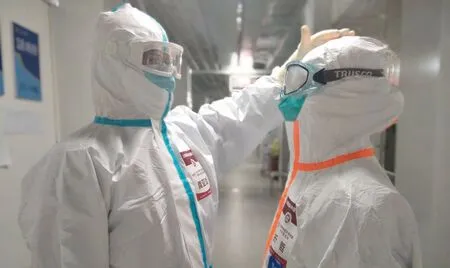

2月14日,折哲夫妻倆一起隨第四批國家中醫醫療隊馳援武漢,赴雷神山醫院開展一線救治工作。龔亞斌所在的岳陽醫院醫療隊,負責感染三科七病區;折哲所在的市中醫醫院醫療隊,則負責感染三科五病區的隔離病房。在2月15日至3月31日長達四十多天的救援工作中,他們只能相望而不能相聚,只能將各自對愛人的牽掛和對親人的思念埋在心里,全身心地投入到搶救患者的戰斗中。

作為一名中醫人投身到這場與疫情病毒的抗爭,折哲深刻理解了“大醫精誠”這四個字的含義。在一個多月的病房工作中,她接治并先后獨立負責20余位新冠患者,他們或輕或重都患合并癥,如有冠心病、腎功能衰竭、先天性心臟病、肝臟移植以及神經、血液系統等方面的疾病,或者本身肺炎病情較重,病情的復雜性不一而同。她主動求助醫院的專家和前輩,梳理出了不同患者的病癥、病機、舌質、舌苔和用藥側重點,總結實施了獨特的中醫藥治療方案。大部分患者起病時都有難以緩解的干咳、咽喉不適、積痰,折哲會在天突穴、大柱穴、肺俞穴等穴位為患者做敷貼。在自己團隊負責的院區,沒有一例死亡病例,折哲為此深感自豪,同時也對醫術之“精”、醫德之“誠”有了更深的理解。

負壓病房事務繁瑣,折哲一有空就幫助值班護士一起為患者換補液、發放餐食、收拾垃圾、打掃病房,被稱為病區里的“拼命三娘”。武漢的天氣濕悶,她穿著的防護服總被汗水濕透,最熱的時候,脫下防護服的瞬間汗水就會沖流而下。面對種種困難和危險,折哲沒有退縮,始終堅持戰斗在治病診療的最前線。

丈夫龔亞斌是上海中醫藥大學附屬岳陽醫院腫瘤科副主任,雖不是呼吸科醫生,但身為中醫學博士的他對中醫臨床診療有著豐富的理論和實踐經驗。他協助兩位領隊和隊友們參考診療方案(試行第六版)的臨床分型,結合所收治患者的臨床表現,在岳陽醫院抗疫協定方基礎上,擬定了上海雷神一號方,并確定了以中醫為主(內服、外敷、針刺、功法等)、中西醫結合綜合抗疫治療方案,臨床總有效率100%。在病區,除了使用中藥,還開展了針灸、薰蒸、敷貼等治療,教輕癥患者做八段錦幫助康復、進行情志干預,顯著增強了治療效果。

龔亞斌在病區積極推行管針及撳針療法,這也是醫護人員自身感染風險最大的治療手段。但他和另一名醫生每天堅持給患者進行針刺治療,為做到萬無一失,他主導制定了負壓病房管針刺流程,有效避免了感染的發生。實踐證明,針刺療法非常有效,病區患者接受度很高,上海針灸的“神效”在雷神山病友間廣為流傳。他同時協助領隊和科主任完成了國家中醫藥管理局“化濕敗毒顆粒治療新型冠狀病毒肺炎評價其有效性和安全性隨機、空白對照、開放性臨床試驗”這一國家重大課題。在離鄂返滬的休整階段,他再次作為主講人參加了由世界針灸學會聯合會、中華中醫藥學會、中國針灸學會所發起的“國際抗疫大講堂”,受到專業人士和醫務工作者一致好評。

在勝利完成救援任務,準備集結返程的時候,折哲和隊友在武漢機場深深擁抱,喜極而泣。《人民日報》稱贊:“人人都是抗疫英雄。”因為他們曾直面生死,因為他們不辱使命,所以他們是人們心目中的英雄。但折哲認為:“我們都是普通人,做了一件自己不認為多偉大的事情。”

當折哲夫妻倆在前線努力工作的時候,剛滿十歲的兒子和父母也受到了所在學校和靜安區政府的關心和強有力的保障,讓遠在疫區工作的他們完全沒有后顧之憂。

在這短暫又漫長的46天里,折哲夫妻倆見證了病毒的殘酷無情,更感受到了祖國的溫暖強大;體驗到了親人之間的牽腸掛肚,更體會到了同事間的守望相助。作為醫者,他們為遇到這前所未有的疫情而痛惜,也為生活在這中華盛世而慶幸,更為能夠為戰勝疫情貢獻綿薄之力而自豪。“回來時大家說我們都是英雄,這是對我們最大的鼓勵。”空閑下來,折哲翻看微信朋友圈中的抗疫視頻、聽到患者表示感謝的話語,她感動地表示。

這段攜手逆行共同奮戰、并肩抗疫的經歷,將是折哲夫妻倆最難忘的經歷與回憶。