太湖流域水流生態補償機制研究

周 宏 偉,彭 焱 梅

(太湖流域管理局 水利發展研究中心,上海 200434)

太湖流域地處長江三角洲地區腹地,總面積3.69萬km2,行政區劃分屬江蘇、浙江、上海和安徽三省一市,區內人口密集,經濟發達。20世紀80年代以來,流域內經濟社會快速發展,污染物排放量不斷增加,造成流域水環境污染,水生態系統退化。由于水環境治理的長期性和艱巨性,經過多年水環境治理,流域水環境狀況與治理目標仍有較大差距,水環境污染已成為流域經濟社會可持續發展的主要制約因素。

流域內上下游多個行政區間在水資源的開發利用方面容易產生利益沖突,跨界水污染問題不斷發生且難以調和[1]。合理構建一個跨界水污染治理機制并充分發揮其作用,對水污染防治工作能否順利開展極為重要[2]。

流域水流生態補償是協調流域內區域間損益的有效手段,綜合運用財政、稅收、市場等手段,對利益相關者進行利益調整。蔣毓琪[1]指出流域內利益相關者的矛盾歸根到底是經濟發展與環境保護之間的矛盾。姬鵬程[3]認為流域水資源生態補償需要對相關利益關系進行合理調節,針對流域跨界污染,采用公共政策或市場化手段來調節不具有行政隸屬關系而生態關系密切的地區間利益關系。李原園[4]等論述流域生態補償的概念和機理,提出了總體框架。趙鐘楠[5]等探討了流域尺度水流生態保護補償的主要方法。董戰峰[6]、李建[7]等對長江流域生態補償機制建設進行了研究。

自推行實施生態補償制度以來,太湖流域內各省市積極響應,在生態補償制度實踐方面一直走在全國的前列。但是已開展的生態補償往往在一個省級行政區內進行,流域內省際間、上下游橫向生態補償機制尚未建立。本文以太湖流域為例,研究探索建立浙、蘇、滬三方的水流生態補償機制,為改善太湖流域水環境提供政策和制度上的參考。

1 太湖流域水流生態補償方案設計

以國內外已開展的流域水流生態補償理論研究與實踐為基礎,結合太湖流域特點,圍繞補什么、誰補誰、補多少、怎么補以及如何實施等5個方面的問題[4],提出補償總體框架。考慮到太湖流域面積中,安徽省占比較少,僅為0.6%,本次水流生態保護補償只考慮江蘇省、浙江省和上海市。

1.1 補償主客體

補償主、客體權屬關系的界定是流域水流生態補償各種利益相關者之間合作的前提和基礎。補償主體包括水環境的污染者和環境保護的受益者,其中污染者包括流域范圍內排放生產和生活污染物的單位或個人,受益者主要是在進行流域生態保護過程中受益的群體和個人[8]。補償客體主要為提供生態效益服務,達到水質、水量、水生態保護要求的地方政府,以及因為流域水生態環境保護造成流域發展機會成本損失的地方政府、企業和個人[6]。

補償主、客體往往采用利益相關者分析方法確定[9]。太湖流域地處平原河網,水流往復不定,很難明確界定補償主體和受益對象。流域各省市在經濟社會活動中排放的污染物是導致流域水環境污染的主要原因,流域水污染治理涉及到流域內各省市的居民、企業、政府以及環保機構等眾多利益相關者,各省市均是水污染的利益相關方,因此必須構建包含這些利益相關者在內的有效跨界治理機制。在補償主客體眾多且難以明確的情況下,政府作為人民群眾和社會利益的代表有責任對生態補償提供支持。本研究以省級行政機構作為各利益相關方的代表,將省級行政機構確定為補償主客體。

1.2 補償標準

生態補償標準目前沒有形成統一的量化標準,一般參照生態保護者的直接投入和機會成本、生態受益者的獲利、生態破壞的恢復成本、生態系統服務價值等方面進行初步核算[9]。

流域水流生態補償標準測算思路大致可歸結為3種:① 投入成本,通過測算生態環境總成本來確定;② 從環境效益,通過核算流域生態系統服務功能價值加以確定;③ 補償意愿,通過實地調查,詢問居民的最大支付意愿金額或最低受償意愿金額來確定[10-11]。它們分別從自然補償、經濟價值生態補償和社會生態補償的角度來核算補償標準[1]。

推動太湖流域水流生態保護補償首先要解決流域水環境污染治理問題,開展水環境污染治理是各排污單位應盡之責任。在目前未實施流域上下游生態補償機制的情況下,各省市人民政府在省域范圍內均通過多種途徑籌措大量資金開展水環境治理工作,并取得了明顯的成效,但省際邊界地區水環境治理往往滯后。跨省市水流生態補償側重在推動流域重要河湖和省界邊際地區水環境治理項目的進展,為此,補償金額標準主要根據此類項目所需投入資金進行測算。

1.3 資金籌措

根據受益程度、脅迫程度,按一定標準統一量化籌集補償資金,總出資規模可以結合流域面積、流域內經濟規模和地方財政收入水平等綜合確定。跨省市的流域可由中央和地方財政共同出資,中央財政出資規模可根據流域經濟發展水平和生態補償機制重要程度確定,各省市出資規模,可根據省市從流域生態安全中的受益程度和對流域生態安全脅迫程度確定。

流域上下游均是水環境改善的受益者,流域各省市承擔的資金按照“誰排污量大,誰多出錢;誰用水量大,誰多出錢;誰經濟更發達,誰適當增加付出”的原則,結合區域間經濟、社會和生態區位條件的差異,合理選取資金分攤測算指標。

太湖流域水流生態保護省市補償資金籌集根據各地在流域內的廢污水排放量、用水量、人均GDP等3項指標進行測算,各占1/3的權重,具體見式(1)。

(1)

式中,Cn為某省出資額度,億元;Qn為某省(市)排入太湖流域廢水量,萬t;Qt為流域內各省(市)排入太湖流域廢水總量,萬t;Wn為某省太湖流域用水量,萬t;Wt為流域內各省(市)太湖流域用水量,萬t;Gn為某省(市)人均GDP,萬元;Gt為流域內各省(市)人均GDP之和,萬元;Ct為各省(市)共同出資額,億元。

1.4 補償資金分配

補償資金圍繞改善太湖流域水質、促進水資源節約的目標進行安排。生態空間保護任務較重、節水型社會建設成效明顯、水生態保護和治理工作突出、水質改善顯著的省份多拿補償資金,工作滯后、水域空間侵占、節水不力、水質改善有限的省份少拿、不拿甚至拿出資金補償其他省份。分配的補償資金主要用于全流域污染治理性支出及對在水資源保護和治理中取得成效地區的補償性支出,為此,分兩部分進行測算。

1.4.1治理性支出

治理性支出依據各省份水環境治理任務量進行分配。NH3-N,COD是水功能區水質達標評價的主要指標,也是太湖流域主要水質超標項目,TP是太湖藍藻控制性指標,因此,選擇NH3-N,COD和TP的主要污染物入河削減量表示某省份水環境治理情況,測算治理性支出,各污染物入河削減量權重各占1/3,測算公式為

(2)

式中,CGn為某省(市)治理性支出,億元;RCn為某省(市)重要水功能區COD入河削減量,萬t;RCt為各省(市)重要水功能區COD入河削減量之和,萬t;RNn為某省(市)重要水功能區NH3-N入河削減量,萬t;RNt為各省(市)重要水功能區NH3-N入河削減量之和,萬t;RPn為某省(市)重要水功能區TP入河削減量,萬t;RPt為各省(市)重要水功能區TP入河削減量之和,萬t;CGt為補償資金總額,億元。

其中,重要水功能區COD,NH3-N,TP入河削減量為水功能區現狀入河量與2020年限排量的差值。對于跨省界重要水功能區的主要污染物入河削減量,根據該水功能區在不同省份長度占總長度比例分配污染物削減量。

1.4.2補償性支出

補償性支出可根據各省市在流域水生態安全的貢獻程度確定。貢獻程度主要根據太湖流域內本地水資源總量、重要水功能區水質達標情況所占比例測算,太湖流域內本地水資源總量越大、重要水功能區水質達標個數越多,補償性支出越多。本地水資源總量、重要水功能區水質達標情況權重各占1/2。測算公式為

(3)

式中,CFn為某省(市)補償性支出,億元;WRn為某省(市)本地水資源總量,萬t;WRt為各省(市)本地水資源總量之和,萬t;WZn為某省(市)重要水功能區水質達標個數;WZt為各省(市)重要水功能區水質達標個數之和;CFt為補償資金總額,億元。

1.5 補償實施機制

太湖流域水流生態補償作為一項公益性強的事業,必須堅持政府主導原則,建立以政府組織為主,其他社會力量為輔的工作機制,確保生態補償資金的有效持續供給,提高生態補償機制的運行效率[12]。通過搭建各利益主體協商平臺,滿足不同利益方的合理要求,開展聯合監測、資金監管、實施效果評估、公眾參與等方式,保障補償資金管理安全、分配合理、使用高效。2008年,為推進《太湖流域水環境治理總體方案》的實施,由國務院有關部門和流域省市人民政府共同成立了太湖流域水環境綜合治理省部際聯席會議制度,在推動部門、地方和社會形成上下聯動、合力治污方面發揮了重要作用。可借助這一平臺及其常設機構,組織開展流域水流生態補償機制的監管、考核和實施。

2 太湖流域水流生態補償資金測算

為驗證方案的可行性,以2017年為基準年,進行流域水流生態補償方案資金籌措和撥付試算。

2.1 補償標準

國務院批復的《太湖流域水環境綜合治理總體方案修編》近期投資中涉及太湖、太浦河、望虞河等流域重要河湖相關治理項目的投資為25.38億元,跨省界地區中小治理項目投資3.04億元,合計28.42億元。本次開展水流生態補償機制,側重在推動流域重要河湖和省界邊際地區水環境治理項目的進展。為此,近期生態補償資金總規模擬初步確定為30億元。

2.2 補償資金籌措

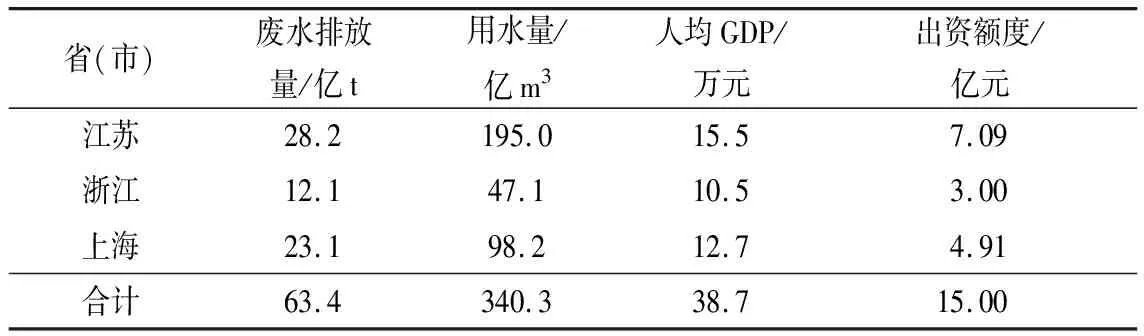

考慮到跨省市生態補償實施處于起步階段,為加強流域各省市生態環境保護與修復的積極性和主動性,初期資金籌措中適當加大中央的引導力度,30億補償資金中,中央財政安排15億元,太湖流域3省(市)共同出資15億元。根據2017年太湖流域各省(市)廢水排放總量和用水總量、人口密度、人均GDP,測算出江蘇省、浙江省、上海市出資額度詳見表1。

表1 補償資金籌集的測算

2.3 資金撥付

太湖流域水環境治理任務艱巨,治理性支出按補償資金總額的70%安排,共計21億元。初步確定補償性支出按補償資金總額的30%安排,共計9億元。

2.3.1治理性支出

根據各省(市)重要水功能區2020年COD、NH3-N、TP限排量及現狀入河量,測算出江蘇省、浙江省、上海市主要污染物入河削減量的治理性支出分別為8.51億、4.57億、7.92億元(見表2)。

表2 主要污染物入河削減量的治理性支出測算

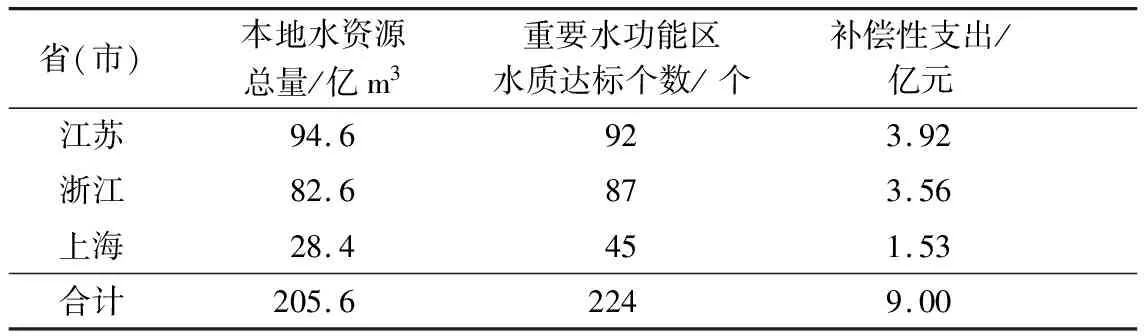

2.3.2補償性支出

根據各省(市)2017年水資源公報、統計年鑒、水資源公報等,統計各省(市)本地水資源總量、重要水功能區水質達標情況,測算出江蘇省、浙江省、上海市補償性支出分別為3.92億,3.56億,1.53億元(見表3)。

表3 補償性支出測算

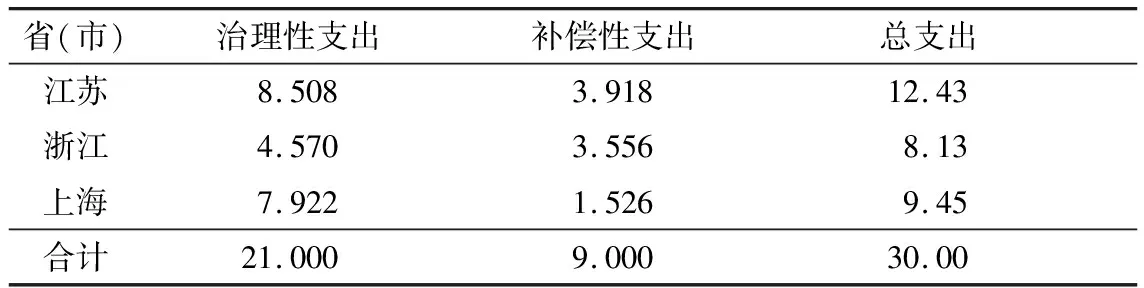

2.4 資金撥付總額

江蘇省、浙江省、上海市補償資金預撥總額分別為12.43億,8.13億,9.45億元(見表4)。

表4 補償資金預撥總額

2.5 合理性分析

按照本次提出的水流生態補償方案測算,2017年江蘇省、浙江省和上海市資金籌措比例分別為47.3%,20.0%,32.7%,3省市在流域內面積占比分別為52.6%,32.8%,14%,GDP占比分別為46.6%,16.5%,36.8%,上海市面積占比最小,但廢水排放量、用水量及GDP均高于浙江省,各省市出資比例基本與省市在流域內所占面積和經濟發展狀況相適應;2017年各省撥付資金比例分別為41.4%,27.1%,31.5%,3省市重要水功能區達標率分別為73.0%,89.7%,59.2%,資金撥付比例與各省市在流域上下游空間布局和水環境治理任務也基本吻合。

2016年,江蘇省、浙江省和上海市GDP占比分別為46.0%,16.7%,37.3%,重要水功能區達標率分別為39.8%,55.7%,30.3%;2018年3省GDP占比分別為45.9%,17.2%,36.9%,重要水功能區達標率分別為50.8%,79.4%,60.5%。從近3 a 3省市經濟發展情況看,GDP占比基本維持在穩定水平,而重要水功能區達標率有起伏,水環境治理任務艱巨。3省市通過水流生態補償機制推進水環境治理有現實需要,各省市經濟發展狀況能為補償資金的撥付提供保障,流域水流生態補償方案基本合理。

3 結 語

總體來看,本次確定的補償模式,反映了不同主體對于流域水生態保護的貢獻程度,以及不同主體從流域水生態系統服務功能中的獲益程度,選擇的指標考慮了水量、水質、經濟水平、污染排放等不同要素,并且指標值的可獲得性和權威性均較好。用這種方法確定的水流生態保護補償方案,具有較好的科學性和可操作性。本次方案重點探討了資金總額確定,資金分配原則還需要在具體實踐中進一步完善。