大面積填海造地工程樁基性狀研究

張 靜 ,周 青 春,林 昇 昇

(1.湖北工業大學 土木建筑與環境學院,湖北 武漢 430068; 2.中國科學院 武漢巖土力學研究所巖土力學國家重點實驗室,湖北 武漢 430071; 3.中廣核工程公司,廣東 深圳 518124)

1 研究背景

填海造地是沿海機場、港口、碼頭和電站建設的重要基礎工程。填海工程一般采用先挖后填的方式,即先將海床的軟弱層挖去,或通過擠淤的方式移除,然后采用吹填等措施回填,經過預壓排水等地基處理手段,將填方固結,滿足工程對承載力和沉降的要求[1-4]。如果填方附近存在大規模的挖方工程,其土石料將是一種理想的填海造地材料。

地基處理是大規模填海造地首先要面對的難題。大面積填海造地工程具有填海面積大、填方厚度高、海底基床地質復雜等特點。對于該類填海工程,將面臨兩個問題:一是填方不能完全固結,導致過大的工后沉降[5];二是海床軟弱層厚度大,清理后仍存在一定厚度的可變形海相沉積層,超厚回填層的荷載可能造成該層的再固結,進一步加大工后沉降。第一個問題在工程界得到充分認識,也有較成熟的處理手段[6],對于后者,由于海相沉積層的工程地質特性,其固結持續時間長,處理難度大[7-8]。由此可見,對于面積大、回填厚度高的填海工程,常規的處理手段無法滿足對沉降敏感的建筑物要求,于是樁基這類深基礎得到廣泛應用。

樁基礎雖然可以解決建筑物的沉降問題,但無法從根本上解除下臥層的變形進而導致回填土層的沉降[9-10]。下臥層的變形對樁的承載性狀影響,目前研究資料不多,更多研究側重于回填層的自身變形對樁基性狀的影響[11-14]:如回填土的壓縮變形使單純抗壓樁不得不承受水平荷載,樁側土的沉降使得樁土之間在一定深度內產生負摩阻力,使樁身額外承受附加荷載等。而對于大面積填海造地工程,在回填層的處理已經滿足強度和變形要求的情況下,對下臥層的變形對樁基性狀的影響沒有引起足夠的重視。因此基于大面積填海造地工程的沉降特點,研究樁基工作性狀,對于指導樁基設計,確保建筑物的安全有非常重要的意義。

本文通過一個填海工程現場樁基試驗,對樁基瞬間承載性狀進行研究,然后考慮填海工程的長期變形特點,通過數值模擬分析不同回填層變形條件下樁基的承載性狀。

2 場地地質概況

試驗場地位于福建省福鼎市秦嶼鎮備灣山西側山腳下,原始地貌單元為濱海和淺海淤泥沉積區。該處場地通過爆破擠淤拋石回填的方式形成。回填分兩層:第一層高程為+5 m,采用6 000 kN·m夯能強夯處理,第二層為+9.5 m,采用2 000 kN·m夯能強夯處理。平板載荷試驗顯示,處理后的地基承載力標準值大于200 kPa,變形模量大于100 MPa。

回填后的場地巖土層從上到下分別為人工填土層(Qml)、海相沉積層(Qm)、第四系殘積層(Qel),下伏基巖為晚侏羅系南園組(J3n)火山碎屑巖。各地層巖土性質如下:

(1)人工填土層(Qml)。

素填土①:褐色、褐紅色,主要成分為粉質黏土,含少量填石,松散狀態。

填石②:雜色,主要為中、微風化熔結凝灰巖、花崗巖及流紋巖等開山碎石組成,塊徑3~30 cm不等,局部地段含有大塊填石。填石空隙中稍有粉質黏土充填,稍密-中密。

(2)海相沉積層(Qm)。

淤泥③:深灰、灰黑色,有腥臭味,含少量的貝殼碎片,不均勻含少量砂礫,砂礫級配不良,呈飽和,流塑狀態,部分層厚較薄處淤泥呈軟-可塑狀。

粉砂混淤泥④:灰色、青灰色,主要由石英組成,不均勻含淤泥質土,局部夾淤泥質土薄層,含少量貝殼碎片,呈飽和,稍密-中密狀態。

粗砂⑤:灰色為主,礦物成分主要為石英,含有大量貝殼碎片,夾少量淤泥質土,級配不良,呈飽和,松散-稍密狀態。

淤泥混砂⑥:深灰、灰黑色,含少量的貝殼碎片,有腥臭味,所含砂級配不良,呈飽和,流塑-軟塑狀態。

(3)第四系殘積層(Qel)。

粉質黏土⑦:灰黃、褐黃色,由凝灰巖風化殘積而成,組織結構已全部破壞,已風化成土狀,呈硬塑狀態。

(4)晚侏羅系南園組(J3n)火山碎屑巖。

強風化凝灰巖⑧:灰黃、灰褐色。結構大部分破壞,礦物成分已顯著變化,風化裂隙很發育,巖體破碎,局部含中風化的碎塊。

中風化凝灰巖⑨:灰褐、青灰色。結構部分破壞,沿節理面風化為次生礦物,風化裂隙發育,巖體成塊狀。

微風化凝灰巖⑩:青灰、深灰色。巖石結構基本未變,僅節理面有鐵錳質浸染,裂隙一般發育,巖體成塊狀,巖質堅硬。

3 樁基靜載試驗

3.1 試樁概況

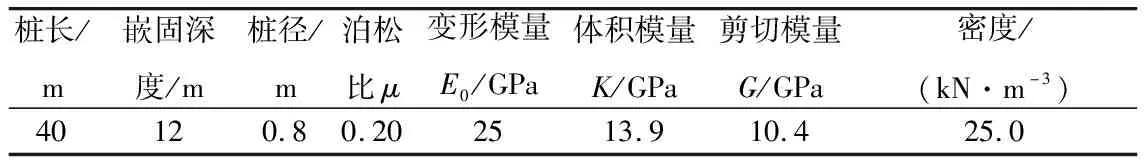

試樁工藝為沖孔灌注樁,樁基穿過回填層進入中風化凝灰巖2 m。由于試樁兼作工程樁使用,試驗最大荷載不超過極限承載力即12 000 kN。試樁基本參數見表1。

表1 樁基本參數

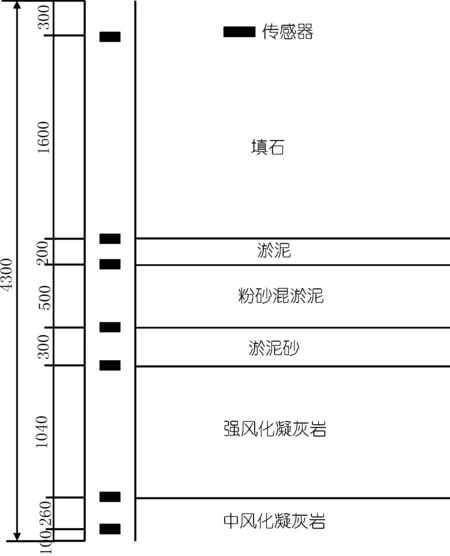

為測試樁身側摩阻力和端阻力,在樁側土層的分界面布置鋼弦式傳感器。傳感器布置在樁身鋼筋籠的主筋上,每個分界面對稱布置4個傳感器,同時在樁頂附近布置一組傳感器,另外在距樁底1 000 mm處布置一組傳感器,以測試樁端阻力。3號試樁傳感器布置情況見圖1。

圖1 傳感器布置(單位:cm)

3.2 試驗結果

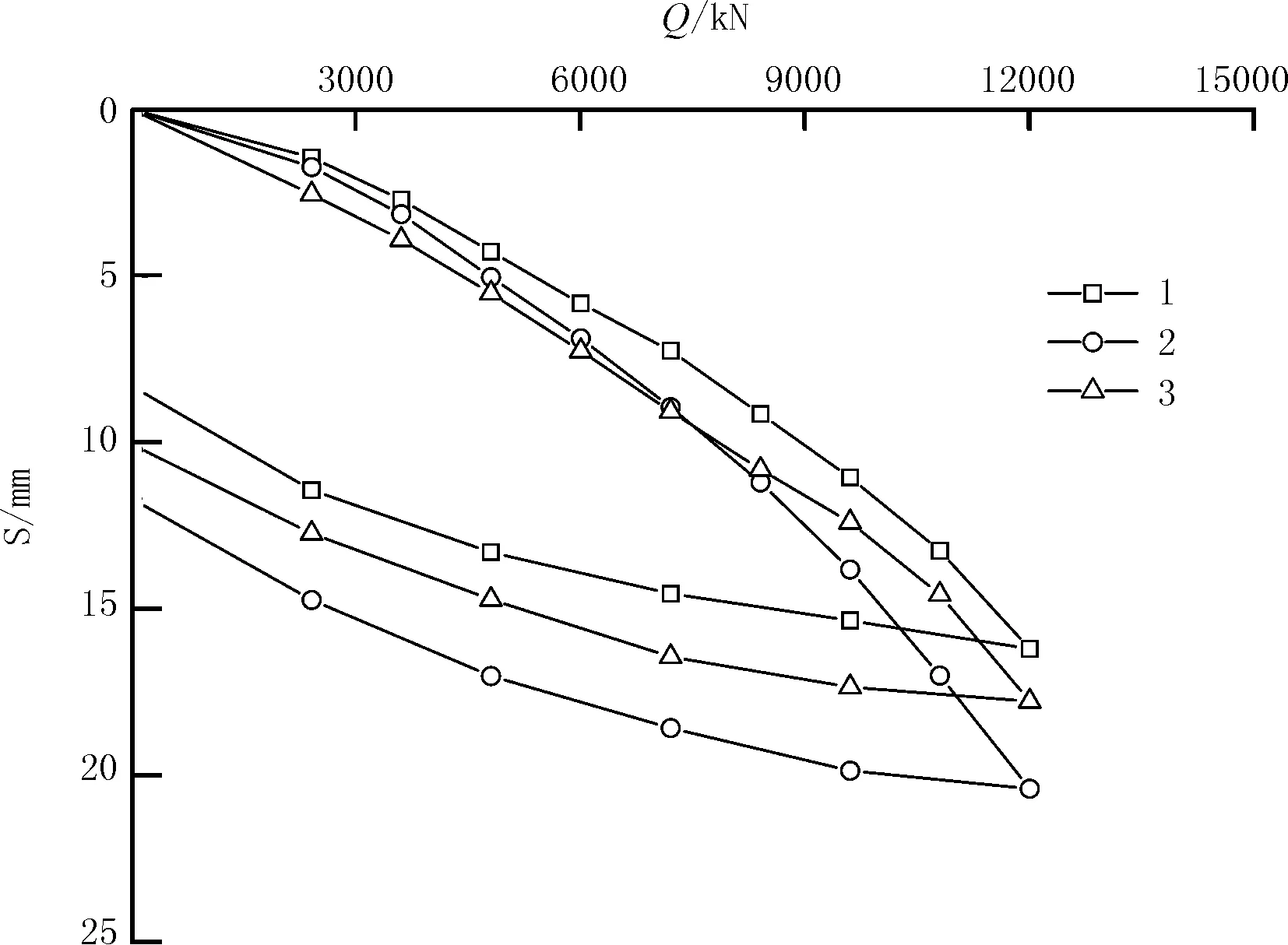

試驗Q-S(荷載-位移)曲線見圖2。根據樁基設計參數表1,試驗樁樁端進入中風化凝灰巖2 m,樁基承載性狀為端承樁。由圖2可見,3根試樁Q-S曲線均呈現緩變形特性,即樁頂的沉降隨荷載的增加而緩慢的增加,具有端承樁典型Q-S曲線特征。在整個加載歷程中,沉降沒有明顯的加速跡象,說明整個樁土系統處于彈塑性狀態。由于試驗最大加載為12 000 kN,根據Q-S曲線的特征,試驗樁的極限承載力不小于12 000 kN。

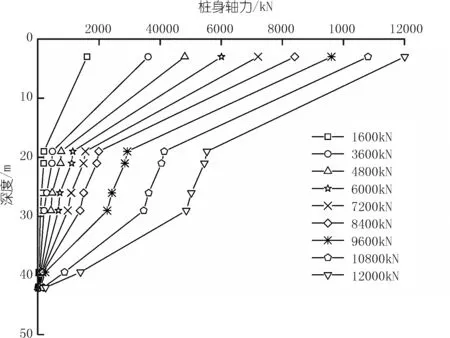

安裝在樁基主筋上的傳感器測試鋼筋的應變。根據鋼筋與混凝土變形協調原則,鋼筋計的應變即為樁身應變,因此根據樁身應變及樁身鋼筋混凝土彈性模量可以計算樁基的軸向力。本文以3號試樁為例,研究各級荷載作用下樁身軸力分布。

圖2 試樁Q-S曲線

樁身軸力沿深度的分布反映了樁側土體對樁的作用效果,單位深度樁土間側摩阻力越大,軸力變化梯度越大。圖3表明,不同加載等級的軸力梯度會發生變化。當樁頂荷載小于9 600 kN 時,回填層軸力梯度最大,其它土層較小;隨著樁頂荷載的增加,強風化層軸力梯度逐漸加大,而海相沉積層的軸力梯度變化緩慢。當樁頂荷載達到6 000 kN時,填石層、海相沉積層、強風化凝灰巖和中風化凝灰巖側摩阻力為分別為4 895,472,542 kN和78 kN;最大加載量12 000 kN時,填石層、海相沉積層、強風化凝灰巖和中風化凝灰巖側摩阻力為分別為6 473,680,3 460 kN和1 143 kN,分別占樁頂荷載的53.9%、5.7%、28.8%和9.5%,樁端阻力為245 kN。樁側的填石層、海相沉積層和強風化凝灰巖摩阻力承擔了荷載的88.5%,說明樁的承載性質為摩擦樁。

圖3 3號試樁樁身軸力分布

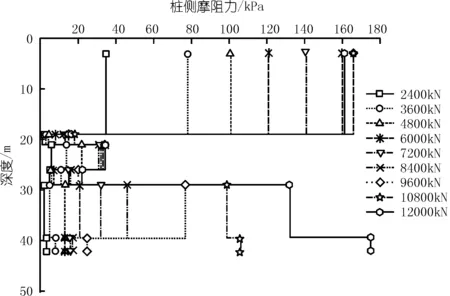

圖4為根據圖3得到的不同荷載下各土層樁身側摩阻力平均值的分布圖,該圖反映了樁側摩阻力的發展過程。圖4中,各土層摩阻力隨樁頂荷載增加響應規律不盡相同:填石層的摩阻力在樁頂荷載為3 600 kN前增長較快,3 600~8 400 kN后摩阻力增量出現穩定增長,8 400 ~12 000 kN時,摩阻力在160 kPa徘徊,近乎進入軟化狀態;海相沉積層的變化規律與填石層相似,當樁頂達到最大荷載時,淤泥層、粉砂混淤泥層、淤泥砂層摩阻力分別為17,34 kPa和22 kPa;強風化凝灰巖的樁側摩阻力的變化與其上面的土層不同,樁頂荷載在8 400 kN前,側摩阻力的增加幅度隨荷載增加而穩步增大,荷載在8 400~12 000 kN時,進入快速增加狀態,最終側摩阻力為132 kPa,明顯沒有達到軟化狀態。中風化凝灰巖與強風化凝灰巖的樁側摩阻力的變化規律類似,最終側摩阻力為175 kPa,亦未進入軟化狀態。

圖4 3號試樁樁側摩阻力分布

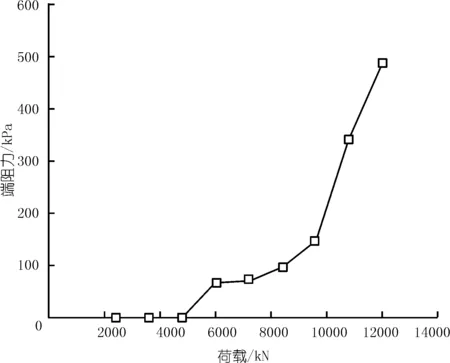

圖5為樁端承載力與樁頂荷載關系。樁端承載力的發展過程可以分為3個階段:樁頂荷載為2 400~4 800 kN期間,由于填石層樁側摩阻力增長較快,荷載主要由該層側摩阻力承擔,樁端承載力幾乎可以忽略;4 800~9 600 kN期間,各土層側摩阻力雖然有所增長,但增長速度不及樁頂荷載增加的速度,因而樁端承載力逐漸增加;9 600~12 000 kN期間,樁端承載力隨樁頂荷載明顯增加,說明部分土層樁側摩阻力逐步進入軟化狀態,增加的樁頂荷載漸漸開始由樁端承擔。

圖5 3號試樁端阻力與樁頂荷載關系

試驗樁的承載性狀可以結合試驗條件及場地地層特征進行分析。由于試驗持續時間短(加載時間18 h),場地變形影響幾乎可以忽略;另外場地的填石層厚度大,且經過強夯處理,具有較高的抗剪強度,加上沖孔樁的工藝特征,當填石層與樁基間的相對位移較小時,側摩阻力就已經很大,因此以填石層作為主要持力層的樁基,在Q-S曲線上表現類似端承樁的特征。

如果僅僅考慮試樁結果,該場地的樁基能夠滿足上部結構對承載力的要求,而且由于填石層承擔了樁頂最大荷載的53.9%,樁端承載力遠遠未達到極限狀態,樁端承載力可以作為樁基承載力的安全儲備。實際上,由于場地存在厚度較大(11 m)的海相沉積層,根據附近類似場地監測結果,厚度較大的填石層重力荷載對海相沉積層產生固結作用,整個回填層和海相沉積層將出現一定量的沉降[14]。而本場地18 m厚度的填石層荷載產生的沉降不容忽視,因此有必要考慮樁基在長期使用過程中由于樁周土的沉降導致樁的承載性狀發生的變化。

為研究場地沉降對樁基承載性狀的影響,采用數值模擬方法,計算樁基在不同沉降條件下的側摩阻力和端阻力。

4 考慮下臥層變形的樁基性狀

4.1 計算模型

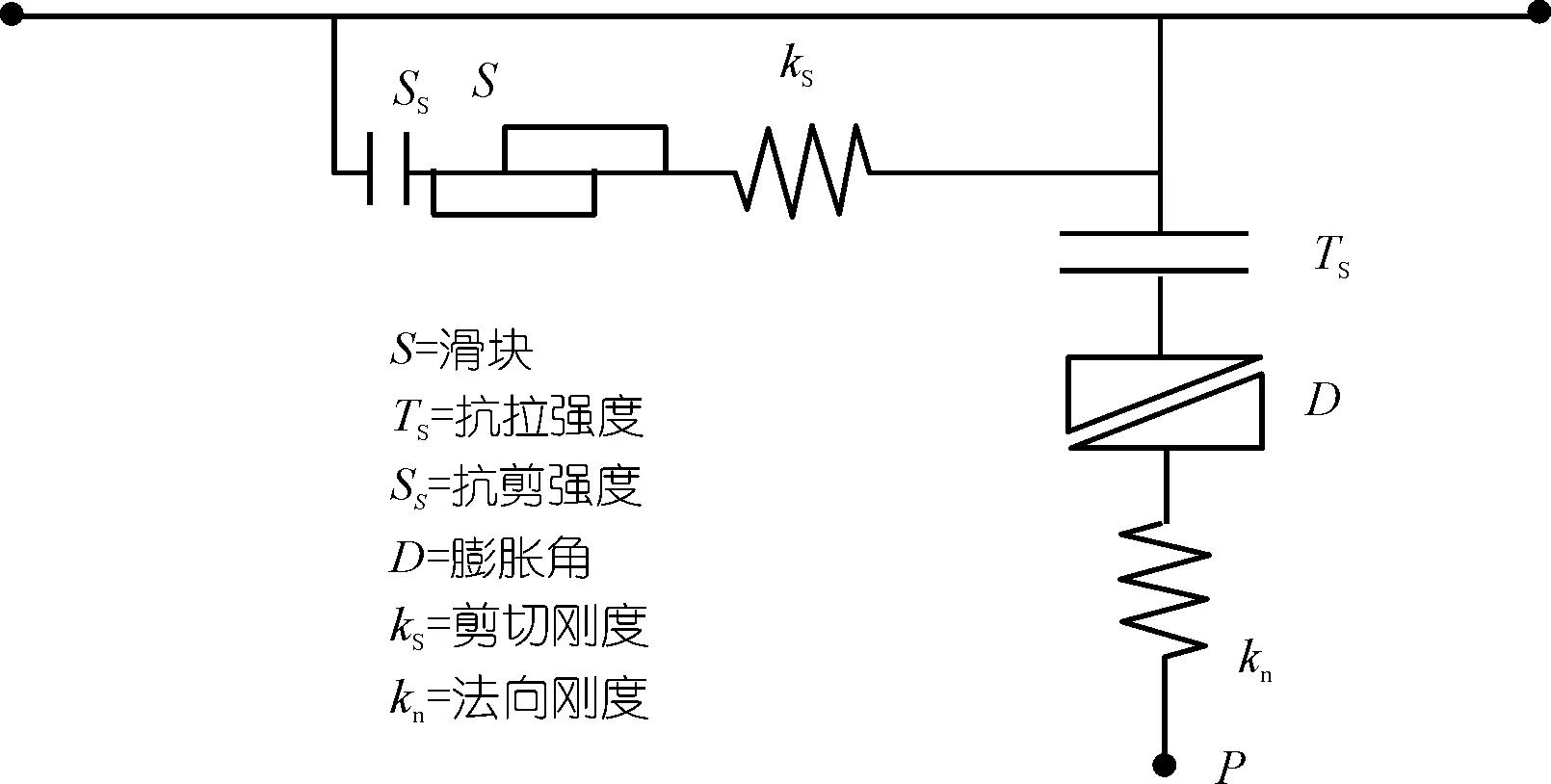

由于三維連續介質快速拉格朗日法(FLAC3D)可以考慮樁的中性點上下樁側摩阻力的特征[11],本文用其來分析固結沉降作用下樁土性狀。通過接觸面單元模擬樁土接觸關系,FLAC3D中的接觸面采用的是無厚度接觸面單元,接觸面本構模型采用的是庫侖剪切模型,圖6為接觸面的本構模型示意圖。對于庫侖滑動的接觸面單元,存在兩種狀態:相互接觸和相對滑動。根據庫侖抗剪強度準則可以得到接觸面發生相對滑動所需要的切向力Fs,max為

Fs,max=cifA+tanφif(Fn-uA)

式中,cif為接觸面的凝聚力,φif為接觸面的摩擦角,u為孔壓,Fn為法向力。

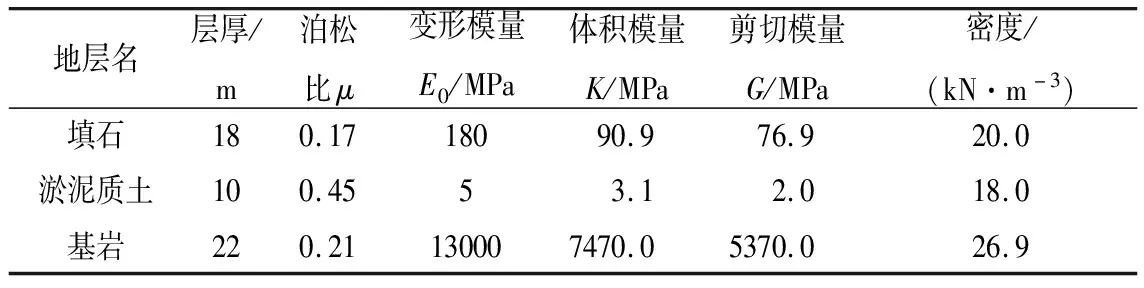

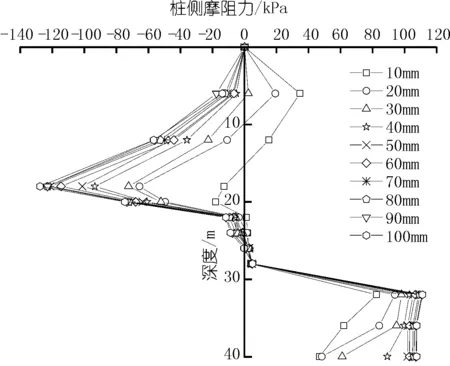

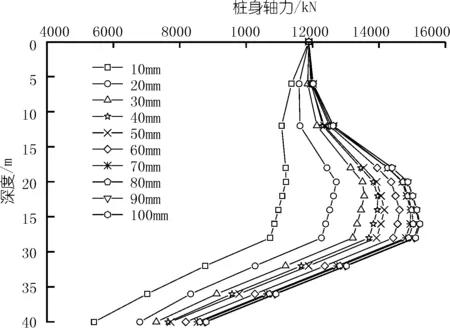

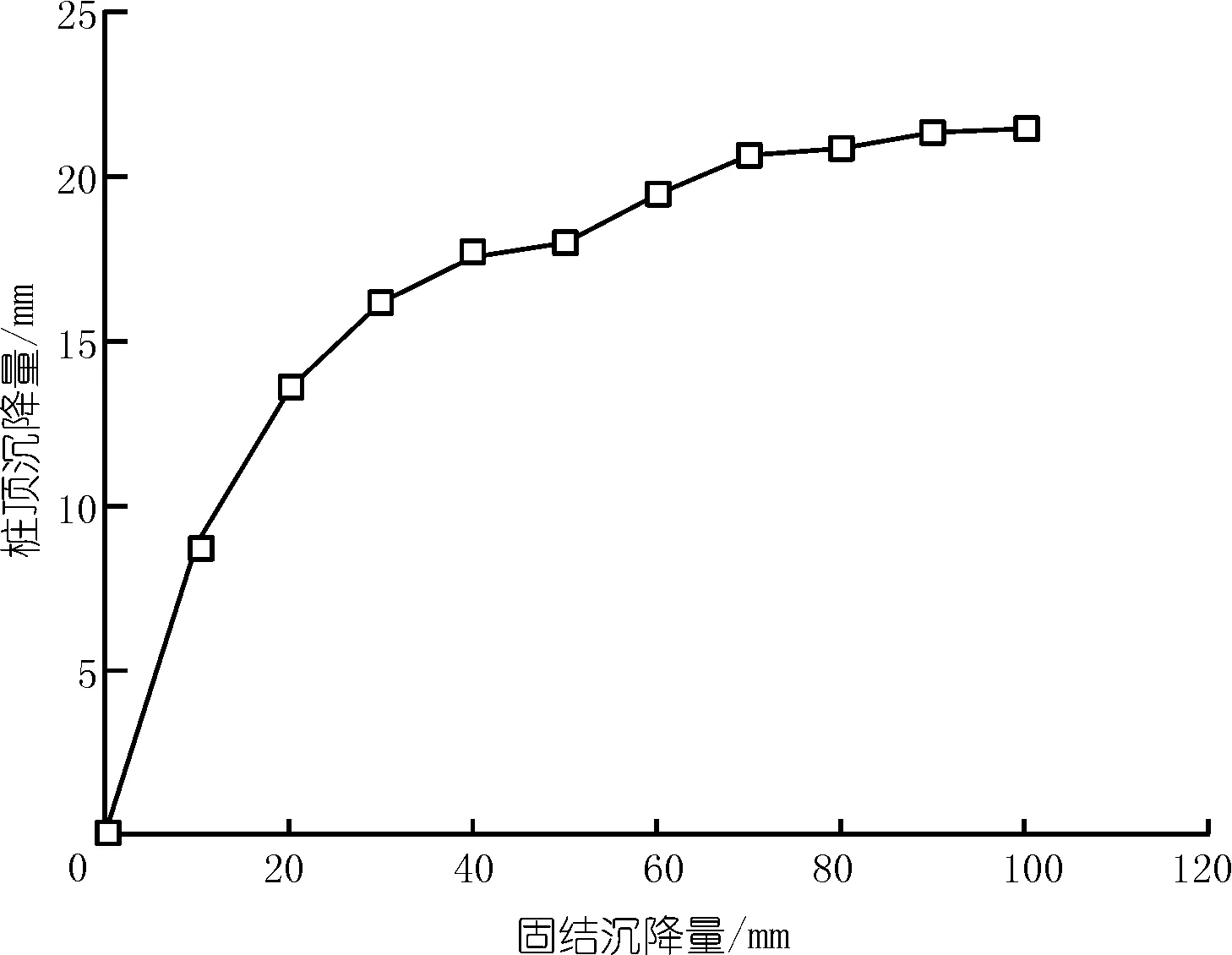

當接觸面上的切向力小于最大切向力(|Fs| 式中,φ為接觸面的膨脹角,|Fs|0為修正前的剪力大小。 圖6 接觸面單元原理示意 考慮到豎向荷載下單樁結構和荷載的對稱性,取1/4模型進行數值分析,分別采用柱形隧道外圍漸變放射網格(radcylinder)和柱體網格(cylinder)建立地層模型和樁體模型,并在樁體表面生成接觸面單元,然后將樁體模型下移生成模型網格。計算時將巖土分為3個地層,即填石層、淤泥質土層和基巖層。巖土體參數見表2,樁體參數見表3。 表2 巖土體參數 表3 樁體參數 由于樁基加載時間短,而樁周土變形主要是因海相沉積層排水固結產生的,需要經歷相對較長時間,因此首先設定樁基施加工作荷載12 000 kN,側摩阻力和端阻力采用靜載試驗實測值,計算填石層每沉降10 mm時樁軸向荷載、側摩阻力。 在長期的固結作用下,樁周上部填石和底部基巖的壓縮可忽略不計,而中部淤泥質土的壓縮將對樁身的應力分布產生巨大的影響。因此,模擬了樁周中部淤泥質土的固結壓縮。根據計算模型和設計工況,計算得到樁周土沉降10~100 mm時的樁土間的摩阻力、樁的軸向力及樁頂位移見圖7~9。圖中樁頂沉降100 mm對應淤泥質土的固結度為72%。 圖7 固結作用下樁側摩阻力變化曲線 圖8 固結作用下樁身軸力變化曲線 圖9 計算樁頂沉降量 樁基長期工作過程中,由于樁頂荷載固定,其工作性狀主要受樁周土影響。將樁周土層簡化為回填層、淤泥質土層以及基巖層,其中淤泥質土層在回填層的荷載作用下產生固結沉降,是主變形層。回填層的沉降主要來自于自身的壓縮變形及淤泥質土層固結帶來的剛性變形。由于巖土層物理力學特性相差大,因此分析時將樁周土劃分成可變形層(包括回填層、淤泥質土層)及非變形層(基巖層)。可變形層的沉降對樁承載特性的影響是本文的研究重點。 由于樁端嵌入中風化基巖層,可以不考慮樁身剛性位移。根據設定工況,樁基在樁周土變形前即施加荷載,樁與樁周土間產生相對位移,之后樁周土固結沉降,樁與樁周土間同樣產生相對位移。因固結沉降導致的樁土相對位移與樁頂荷載施加過程中的樁土相對位移相反,疊加的結果減少了樁頂荷載施加過程中產生的樁土相對位移,樁土界面的摩擦力也將根據相對位移變化大小發生改變。圖7為樁基工作過程中,通過FLAC3D計算得到樁周土發生沉降后,不同的沉降量對應的樁身側摩阻力沿深度分布。圖中可以看到,當填石層沉降較小時(10 mm),-15~-22 m范圍的樁土間摩阻力為負,其余為正。其中填石層樁身側摩阻力基本為正值,但相對于圖4荷載為12 000 kN時的側摩阻力已大為降低,說明填石層的側摩阻力對沉降很敏感。隨著沉降的加大,樁身負摩阻力范圍逐漸增大,其特征是:在填石層的“中性點”逐漸上移,當沉降大于30 mm時,整個填石層樁土界面的摩擦力均為負值;在淤泥質土層,其“中性點”隨著沉降逐漸下移。當填石層側摩阻力轉為負值后,其負摩阻力隨深度增加,而在淤泥質土層,負摩阻力隨深度減少,最大負摩阻力發生在軟土層和填石層交界處。負摩阻力增長的特征與正摩阻力增長特征類似,即樁周土沉降前期負摩阻力增加較快,以后逐漸降低。基巖層的側摩阻力在沉降發展過程中逐漸增加,當沉降超過50 mm后增加緩慢,樁土界面基本進入塑性狀態。 樁周土的固結沉降對樁的直接影響就是使樁身軸力發生變化。由圖3可知,樁頂加載過程中樁身軸力最大值出現在樁頂,但隨著樁周土的沉降到達一定的值后,樁身軸力最大值的截面逐漸下移,見圖8。軸力發生變化的根本原因就是因為側摩阻力性質發生了改變。由圖3可見,瞬間加載時,由于樁土間的正摩擦阻力逐漸分擔了樁頂荷載,樁身軸力由上而下逐漸降低;當樁周土發生固結沉降時,正摩阻力和負摩阻力此消彼長的過程,導致樁身軸力發生改變(圖8)。比較圖3和圖8可以發現:樁身軸力隨樁深度的變化情況與樁周土變形大小有關。當沉降較小時(沉降小于10 mm),在填石層與淤泥質土層交界處,軸力由5 527 kN增加到11 200 kN,而在淤泥質土層與基巖層交界處,軸力由4 848 kN增加到11 000 kN,說明在較小沉降情況下,可變形層樁的側摩阻力對樁軸力影響較大。當沉降量達到20 mm時,填石層與淤泥質土層交界處的樁身軸力即到達12 800 kN,超過樁頂荷載(12 000 kN)。隨著沉降的加大,填石層樁的軸力增加明顯,但增加量相對降低。在沉降為100 mm時,可變形層的樁身軸力最大為15 540 kN,為樁頂荷載的125.8%。在不可變形層,由于不存在負摩阻力且摩阻力基本上處于增長階段,樁身軸力隨深度減少的趨勢不改。 固結沉降作用下樁頂沉降量隨樁周土沉降量變化曲線如圖9所示。由變化曲線可見:樁頂沉降隨樁周土沉降的增加而增加,當樁周土沉降值100 mm,即淤泥質土層固結度為72%時,樁頂沉降達20 mm。 根據以上分析可知,樁基在長期工作過程中樁身軸力和樁頂位移均存在變化。根據圖3,瞬間加載時樁身軸力最大截面在樁頂,隨著樁深度增加軸力逐漸減少;當樁周土沉降到一定程度時,除入巖段局部,樁身截面軸力普遍超過樁頂荷載,最大值為樁頂荷載的125.8%,額外增加的荷載影響樁基結構的安全。樁頂的附加位移導致主體結構產生不均勻沉降。由于大面積填海工程的海相沉積層厚度和回填層厚度不均勻,樁頂的附加沉降必然有所差異,因此樁基的附加沉降將導致主體建筑物的不均勻沉降。 本文通過現場試驗與數值模擬分析,揭示了大面積填海造地工程中樁基承載性狀的瞬時特征及由于下臥海相沉積層的固結所導致的樁基承載性狀發生的變化及其對工程的影響。 (1)在不考慮下臥層固結的情況下,樁基表現出很好的承載性能,樁基承載特性呈現摩擦樁的性質;在考慮下臥層固結的情況下,當樁周土沉降到一定程度,樁基性狀改變很大,填土層及海相沉積層的樁周摩擦力均變成負值,而且負摩阻力大小與瞬時加載時樁周正摩阻力大小相關,即正摩阻力大的土層,發生沉降后其負摩阻力也大,樁的工作性質轉變為端承樁。 (2)由于負摩阻力的產生,樁身軸力發生改變。樁身軸力的改變導致樁身結構安全系數降低。 (3)樁身軸力的改變導致樁頂產生附加位移,樁基的附加沉降將導致主體建筑物的不均勻沉降。 以上研究結果表明:類似填海造陸場地樁基載荷試驗結果不能作為樁基設計唯一依據,建議充分考慮場地長期穩定性,并由此合理確定樁基設計參數。

4.2 計算結果

4.3 樁基長期工作性狀分析

5 結 論