人工合成礦物的優化處理光譜學特征研究

仲 艷

(桂林理工大學,廣西 桂林 541000)

人工合成礦物因其中含有微量元素,如Fe、Ti等或者雜質就會顯示黃色、粉色等其他顏色。由于人工合成礦物有很多突出的物理化學性能,備受人們的追捧。人工合成礦物優化處理的方法大多為傳統充填,新型鉛充填、表面擴散、新型擴散還有熱處理,人工合成方法主要有晶體提拉法、焰熔法、水熱法。

正是這些方法的出現,使得不法商販運用此法不斷謀取暴利,造成購買者的巨大損失,因此我們要學會辨別才能及時地避免不必要的損失。因此我們可以用顯微鏡觀察或者浸油法來測試,亦或是運用大型儀器來檢測。本文就是主要探究紫外光譜和紅外光譜下人工合成礦物的光譜特征,來判斷礦物是否經歷過優化處理。

1 實驗條件

運用光學顯微鏡對樣品進行基本的光學特征的觀察,運用紫外熒光和紅外光譜儀器對礦物樣品進行測試,從而進行討論和結論。

2 實驗結果與討論

天然礦物和擴散處理后的人工合成礦物的光譜對比分析。

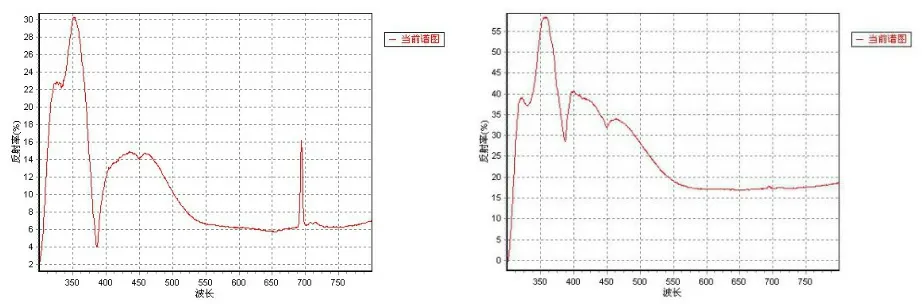

圖1 天然礦物的譜圖

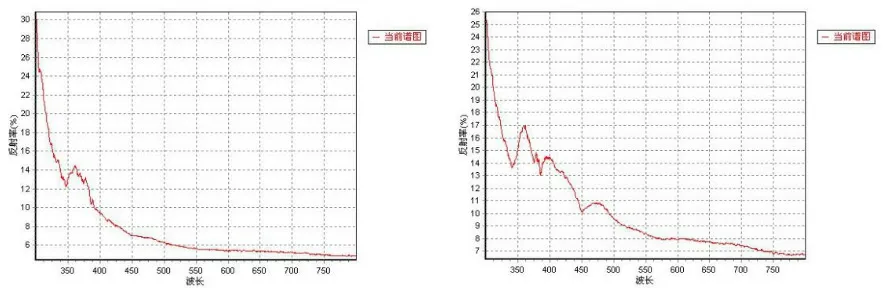

天然礦物中含有豐富的雜質元素,其中的Fe離子、Ti離子對的存在引起了礦物紫外可見光光譜以565nm為中心的吸收,正是這個吸收造成了礦物的顏色發生了改變,并且其中微量元素Fe、Ti元素含量的多少決定了礦物顏色的深淺。由于天然礦物中除了有二價Fe離子和四價鈦離子外還有三價Fe離子,因此造成了450nm、375nm、387nm的吸收線,經過測試的天然礦物的圖像如圖1所示。經過擴散處理的人工合成礦物,圖像如圖2所示,由于其本身中含有含有少量的三價Fe,并且缺失二價Fe和和四價Ti,在熱處理的過程中,三價鐵離子轉換為二價鐵和四價鈦離子,因此經過擴散處理的人工合成礦物缺失三價鐵離子的吸收峰,僅僅體現以565為中心的吸收。

圖2 擴散處理后的人工合成礦物譜圖

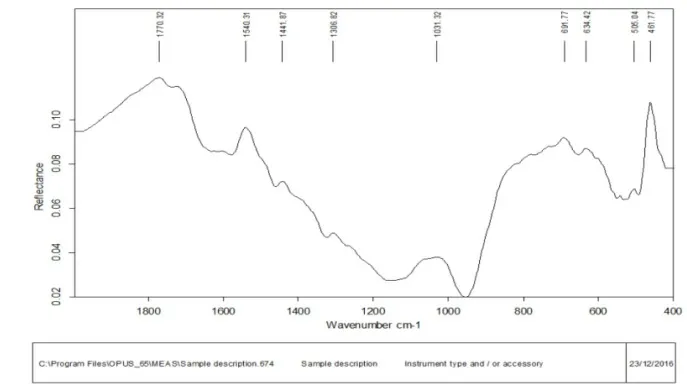

圖3 擴散處理的人工合成礦物

天然礦物中普遍存在3310cm-1的紅外吸收峰,這可能與礦物形成于還原環境有關,且礦物中是否存在3310cm-1的紅外吸峰與其形成時的氧化還原條件有關,經過紅外的實驗發現擴散法處理的礦物中不一定存在3310cm-1的紅外吸收峰,具體如圖3所示,這可能與其擴散的具體方法有關。

3 結語

通過對人工合成礦物擴散處理的紅外的光譜分析,我們可以推斷認為結合形成環境和處理方法,3310cm-1的紅外吸收峰具有作為礦物是否經熱處理鑒定依據的潛在意義,擴散處理的人工合成礦物缺失二價Fe和和四價Ti的吸收線。