帶線錨釘行喙鎖韌帶單束與雙束重建在肩鎖關節脫位中的效果比較

李旋峰,李小玉

(恩平市人民醫院外一科,廣東 恩平 529400)

肩鎖關節脫位是臨床常見的損傷類型,主要是由于肩鎖關節囊、韌帶以及喙鎖韌帶斷裂引起的。目前主要采取手術治療的方式,其中常用的術式為肩鎖關節固定術(克氏針、鋼板以及螺釘)、喙鎖間隙固定術(導絲、筋膜、縫合線)、鎖骨末端切除并縫合或植入修補韌帶、動力肌移植術四種術式[1]。其中以帶線錨釘喙鎖韌帶修復術具有較好的應用效果,但是這種術式可以分為單束和雙束,具有不同的優缺點。為了探究哪一種術式的效果更加理想,本研究對78例肩鎖關節脫位患者分行喙鎖韌帶單束與雙束重建,現對二者的臨床效果進行比較,報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

選取2016年3月至2018年2月恩平市人民醫院收治的肩鎖關節脫位患者78例,按治療方案不同分為A組39例和B組39例。其中A組男23例,女16例;年齡21~54歲,平均(30.6±3.8)歲;受傷原因為交通事故23例,高處墜落12例,運動損傷4例;受傷至手術時間3~11 d,平均為(8.9±1.4)d。B組男26例,女13例;年齡19~52歲,平均(31.5±3.2)歲;受傷原因為交通事故25例,高處墜落11例,運動損傷2例;受傷至手術時間6~12 d,平均(9.4±1.0)d。2組患者的性別、年齡、受傷原因及受傷至手術時間等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

A組采取帶線錨釘行喙鎖韌帶單束重建,具體操作如下:采取臂叢神經阻滯聯合頸叢神經阻滯麻醉,墊高肩部或使用沙灘椅。自鎖骨近端向中外部行一切口,暴露肩鎖關節以及肩峰端,去除影響復位效果的相關物質,若關節有明顯磨損,需要去除磨損部位。在鎖骨標記錐狀韌帶以及斜方韌帶,然后在喙突上行一2 cm切口,暴露喙突,之后先復位肩鎖關節然后使用克氏針臨時固定。暴露喙突并使用保護器保護重要血管與神經,觀察錐狀韌帶附著點以及走向,使用空心鉆孔備用,根據之后使用帶線錨釘穿過鎖骨與喙突,然后使用緊貼袢環穿過,并固定在泮圈內。拉近錨釘線后使用不可吸收線修復關節囊以及斷裂韌帶,之后拔出克氏針。

B組采取帶線錨釘行喙鎖韌帶雙束重建,前面操作與A組相同,然后在喙突1/3處鉆孔,將帶線錨釘擰緊,帶線模擬斜方韌帶走向并穿過鎖骨固定,從而獲得垂直與水平方向拉應力。拉近錨釘線后使用不可吸收線修復關節囊以及斷裂韌帶,之后拔出克氏針。

1.3 觀察指標

比較2組術后并發癥發生率、術后1周與1年肩功能評分、手術時間及住院費用。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 術后并發癥發生率

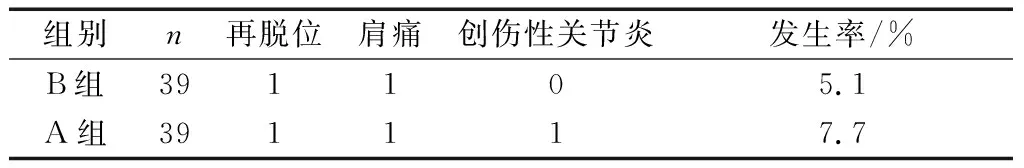

2組患者術后并發癥發生率比較差異無統計學意義(χ2=1.124、P=0.136),見表1。

表1 2組術后并發癥發生情況比較 例

2.2 術后肩功能評分

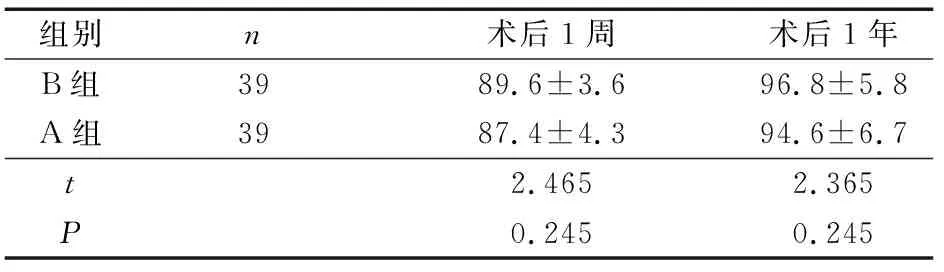

2組術后1周、術后1年肩功能評分比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表2。

組別n術后1周術后1年B組3989.6±3.696.8±5.8A組3987.4±4.394.6±6.7t2.4652.365P0.2450.245

2.3 手術時間和住院費用

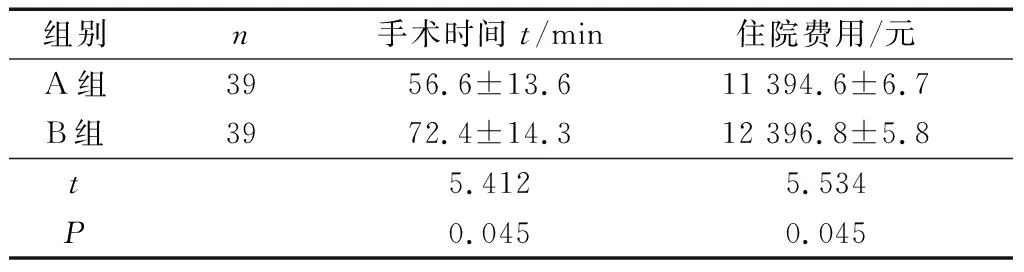

B組手術時間和住院費用均明顯高于A組(P<0.05),見表3。

組別n手術時間 t/min住院費用/元A組3956.6±13.611 394.6±6.7B組3972.4±14.312 396.8±5.8t5.4125.534P0.0450.045

3 討論

肩鎖關節脫位是臨床常見的損傷類型,主要是由于肩鎖關節囊、韌帶以及喙鎖韌帶斷裂引起的。喙鎖韌帶主要是起到保持鎖骨外端垂直方向穩定性的作用,同時限制了鎖骨向上位移以及肩鎖關節的外展,能夠維持肩胛解剖結構以及動力學平衡[2]。在鎖骨旋轉動作中,喙鎖韌帶會拉長,從而給予肩關節20°的活動范圍[3]。有臨床研究[4]在觀察錐韌帶與斜方韌帶在喙突上的解剖結構時發現,斜方韌帶主要是位于喙突基底部的前方,而錐狀韌帶則位于喙突基底部的后方,兩者相距1 cm,上肢負重、斜方肌、胸鎖乳突肌的運動會導致肩鎖關節分離應力以及剪切應力的產生,若超過韌帶的負荷限度可導致韌帶出現斷裂的情況,并最終導致肩鎖關節脫位的發生。此類損傷的出現對患者的正常生活造成了較大的影響,因此需要盡早采取手術治療[5]。

肩鎖關節脫位手術治療大致可以分為關節內固定與修復、韌帶修復與重建以及肌動力轉位這幾種。喙鎖韌帶的修復與重建在此類手術中具有重要的意義,但是由于固定材料、縫線強度等因素的限制,過去多采用鋼板固定治療[6]。但是在臨床應用中發現,鋼板固定治療存在多種并發癥,例如鋼板斷裂、位移等問題,容易引起創傷性關節炎以及再脫位等問題的發生,對患者的預后情況造成了較大的影響[7]。因此需要尋找更加高效安全的術式。

喙鎖韌帶重建是改善肩鎖關節穩定性的重要方法。但是喙鎖韌帶的長度較短,術中不易尋找,且修復難度大,容易出現瘢痕愈合的情況。改良喙鎖韌帶重建術主要是采取了環扎方法,從而固定鎖骨位置,能夠避免關節在愈合過程中由于異常應力的作用而出現的位移情況,且該技術已經在臨床中受到很多學者的認可[8]。過去主要采取的是單束重建的方法,但是單束重建的效果不夠理想,因此本次研究中B組則采取了雙束修復的方法,主要是通過錐狀韌帶與斜方韌帶的雙重束縛,具有更高的生物力學特性。錐狀韌帶能夠對抗向前以及向上的旋轉與位移力量,能夠對抗肩鎖關節大部分的壓應力,而斜方韌帶則能夠承擔向后的應力,通過雙束的方法能夠達到更加理想的動力學效果。本次研究中2組患者術后并發癥發生率、術后1周、術后1年肩功能評分差異無統計學意義,但B組手術時間和住院費用均明顯高于A組(P<0.05),這說明帶線錨釘行喙鎖韌帶雙束重建的臨床療效與帶線錨釘行喙鎖韌帶單束重建相似,但前者的手術時間與醫療費用明顯更高。

總體來說,帶線錨釘喙鎖韌帶修復術具有較好的應用效果,帶線錨釘行喙鎖韌帶單、雙束重建在肩鎖關節脫位中均有較高的安全性,具有不同的優缺點,其中帶線錨釘行喙鎖韌帶單束重建能夠縮短手術時間,促使患者早日出院。