78例小于胎齡兒的臨床特點分析

林秋蘭,林 墾

(惠州市第六人民醫院兒科,廣東 惠州 516200)

小于胎齡兒代表出生體重位于平均出生體質量第10百分位數以下的新生兒[1-2]。小于胎齡兒病因復雜,并發癥多,是腦性癱瘓發病的主要原因之一,在臨床上備受關注[3]。但直至目前,小于胎齡兒發病相關因素仍不明確。因此,本研究對比分析小于胎齡兒和適于胎齡兒的臨床特點,探究小于胎齡兒發病的相關因素。

1 資料和方法

1.1 基本資料

選取2017年12月至2019年2月在惠州市第六人民醫院完成分娩并符合條件的新生兒198例,其中小于胎齡兒78例(小于胎齡兒組),適于胎齡兒120例(適于胎齡兒組)。新生兒分類以1988年不同胎齡兒出生體質量標準的第10百分位數(P10)為分界點,低于P10為小于胎齡兒,P10~P90之間為適于胎齡兒。納入標準:所有新生兒及其母親病歷資料完整,并自愿簽署知情同意書。排除標準:1)住院期間新生兒死亡;2)新生兒及其母親病歷資料丟失;3)入院日齡在3 d以內;4)新生兒兩性發育或消化道發育畸形。

1.2 方法

由小組人員通過查閱病例方式統計整理2組患者的相關情況,包括:1)基本情況(新生兒性別、出生體重、住院時間、胎齡、分娩方式);2)圍生期情況(妊娠期高血壓、多胎妊娠、羊水過少、胎盤因素、妊娠期糖尿病、胎膜早破、母親內科疾病、高齡產婦、宮內窘迫),其中胎盤因素考慮親炙胎盤和胎盤早剝2種情況,母親孕期合并癥診斷參照《婦產科學》(8版)[4]標準;3)新生兒并發癥情況(新生兒窒息、喂養不耐受、顱內出血、紅細胞增多癥、高膽紅素血癥、低血糖、呼吸暫停、呼吸窘迫綜合征、消化道出血、吸入綜合征),診斷參照《實用新生兒學》(4版)[5]標準。

1.3 統計學方法

2 結果

2.1 基本情況

2組新生兒胎齡比較差異無統計學意義(P>0.05);與適于胎齡兒組相比,小于胎齡兒組新生兒女性偏多、住院時間偏長而出生體質量偏低(均P<0.01)。見表1。

表1 2組新生兒基本情況比較

2.2 圍生期相關因素

2組胎盤因素、妊娠期糖尿病、母親內科疾病、高齡產婦比較差異無統計學意義(均P>0.05);與適于胎齡兒組比較,小于胎齡兒組妊娠期高血壓、多胎妊娠、羊水過少、胎膜早破和宮內窘迫發生率較高(均P<0.05)。見表2。

表2 2組圍生期相關因素比較

2.3 新生兒并發癥

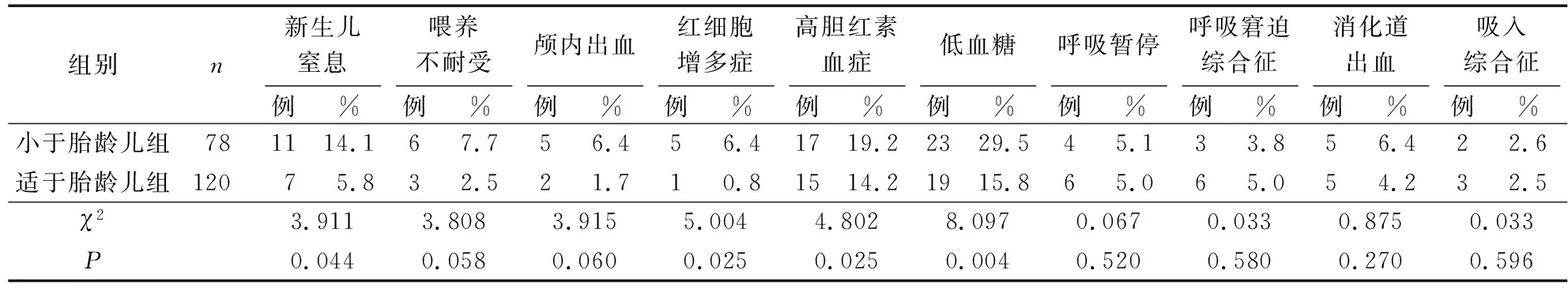

2組新生兒喂養不耐受、顱內出血、呼吸暫停、呼吸窘迫綜合征、消化道出血、吸入綜合征發生率比較差異無統計學意義(均P>0.05);與適于胎齡兒組比較,小于胎齡兒組新生兒窒息、紅細胞增多癥、高膽紅素血癥和低血糖發生率較高(均P<0.05)。見表3。

表3 2組新生兒并發癥發生情況

3 討論

小于胎齡兒概念爭議較多,截至目前,多將出生體重位于平均出生體重第10百分位數以下的新生兒定義為小于胎齡兒,臨床上主要表現為新生兒身體和神經發育障礙[6]。根據胎齡不同將小于胎齡兒分為3類,包括早產、足月和過期產小于胎齡兒[7]。小于胎齡兒有易感染其他疾病、代謝不穩定、醫療干預反應差異大等特點,且發病機制復雜,并發癥多,被列為圍產兒死亡主要原因之一,在醫學界得到廣泛關注[8-9]。本研究發現,小于胎齡兒好發于女性、住院時間偏長而出生體重偏低(均P<0.01),與孔祥永等[10]的研究結果基本一致。

有研究[11]指出,妊娠期高血壓疾病(HDCP)、多胎妊娠和羊水過少等均可促進小于胎齡兒的發生。本研究發現,小于胎齡兒組新生兒母親圍生期疾病因素(包括妊娠期高血壓、多胎妊娠、羊水過少、胎膜早破和宮內窘迫)發生率較高(均P<0.05),與上述論點相一致。母體妊娠期高血壓促進血管收縮,影響母體和胎兒血液循環,阻礙胎兒營養吸收,造成生長發育受限[12];同樣,羊水過少、多胎妊娠、胎膜早破以及宮內窘迫均不同程度影響胎盤功能,阻礙胎兒營養吸收,成為小于胎齡兒發生的主要因素。

聶紅萍等[13]指出,98例小于胎齡兒中可見血糖偏低、新生兒高膽紅素血癥及喂養困難等。本研究結果顯示,小于胎齡兒組新生兒窒息、紅細胞增多癥、高膽紅素血癥和低血糖發生率較高(均P<0.05),與聶紅萍等[13]的研究結果基本一致。小于胎齡兒多與母親妊娠期高血壓、胎盤異常等相關,多造成胎兒宮內營養缺失和慢性缺氧,最終導致髓外造血功能異常發展為紅細胞增多癥[14];與此同時,紅細胞增多癥增大新生兒紅細胞破碎、膽紅素分泌增多可能,進而形成高膽紅素血癥。另外,小于胎齡兒機體細胞異常,肝細胞體積明顯縮小,肝臟糖代謝功能異常,整個機體處于糖代謝異常、血糖偏低狀態[15]。

綜上所述,小于胎齡兒出生體重低且并發癥較多,與母親健康情況密切相關。加強孕期保健減少小于胎齡兒發生的同時應加強新生兒監護。