兩套教材中“生活中的圓周運動”實例比較

陸學新

[摘要]“生活中的圓周運動”一節,人教版普通高中新課程實驗教科書選取“鐵路的彎道”“拱形橋”等作為例子,滬科版教科書選取“分析游樂場中的圓周運動”(重點是過山車)“研究物體轉彎時的向心力”(重點是自行車轉彎)等為例文章用生活中的數據比較這些實例,分析誰更貼近學生的生活實際,更容易激發學生的學習熱情。

[關鍵詞]自行車轉彎;鐵路的彎道;拱形橋;過山車;實例比較

[中圖分類號]

G633.7

[文獻標識碼] A

[文章編號] 1674-6058(2020)17-0040-02

在人教版普通高中新課程實驗教科書“生活中的網周運動”一節選取“鐵路的彎道”“拱形橋”等為實例,而滬科版則選取“游樂場中的網周運動”(重點是過山車)和“物體轉彎時的向心力”(重點是自行車轉彎)等為實例。

一、自行車轉彎與鐵路的彎道比較

1.自行車轉彎

在滬科版教科書“網周運動的案例分析”一節案例2“研究運動物體轉彎時的向心力”是以自行車轉彎為例來進行分析研究的。

通常情況下我們在騎自行車轉彎時,車和人會傾向彎道的內側,這是什么原因呢?

分析:設自行車轉彎時軌跡(作為網周的一部分)的半徑為R,人和自行車的總質量為m,自行車轉彎時速率為v。

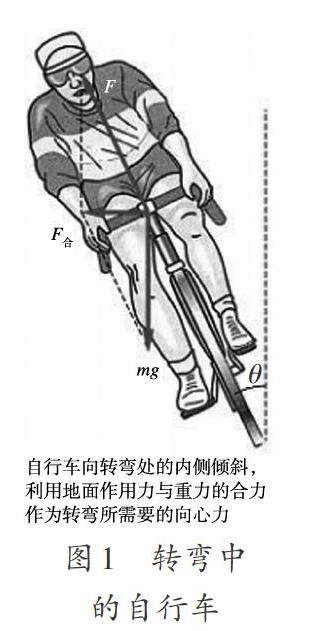

自行車在轉彎處的受力分析如圖1所示,圖1中的F是地面對車的作用力(地面對車的支持力和靜摩擦力的共同作用效果),mg是重力,這兩個力的合力F合就是自行車做圓周運動時的向心力,指向彎道處的同心。

請思考并分析:自行車轉彎時傾斜的角度與哪些因素有關?

設自行車與豎直方向的傾角為θ,則F合=mg tanθ,又F合= mv2/R,聯立得tanθ=v2/gR。可以看出,自行車轉彎時傾斜的角度θ與速度v和彎道半徑R有關,速度越大,半徑越小,傾斜的角度越大。

實際教學中,對人和自行車的整體進行研究時,還可以這樣分析,人和車受到重力mg,地面對車的支持力FN地面對車的靜摩擦力Ff作用,地面對車的靜摩擦力Ff指向彎道網心,是人和車做圓周運動的向心力。由此思考并討論,下雨天轉彎時如何防止滑倒?

由Ff= mv2/R知道,為防止滑倒,轉彎時速度要小,彎道半徑要大。

現在公路建設標準都很高,彎道處都建成外高內低的路面,按設計標準速度行駛轉彎,車受側向摩擦力影響很小,更安全。由于公路彎道是按汽車設計標準速度設計的,自行車經過時(速度小于沒計速度)需向上傾斜一些,不會垂直路面。

2.鐵路的彎道

人教版教科書“生活中的圓周運動”以“鐵路的彎道”為例進行分析。

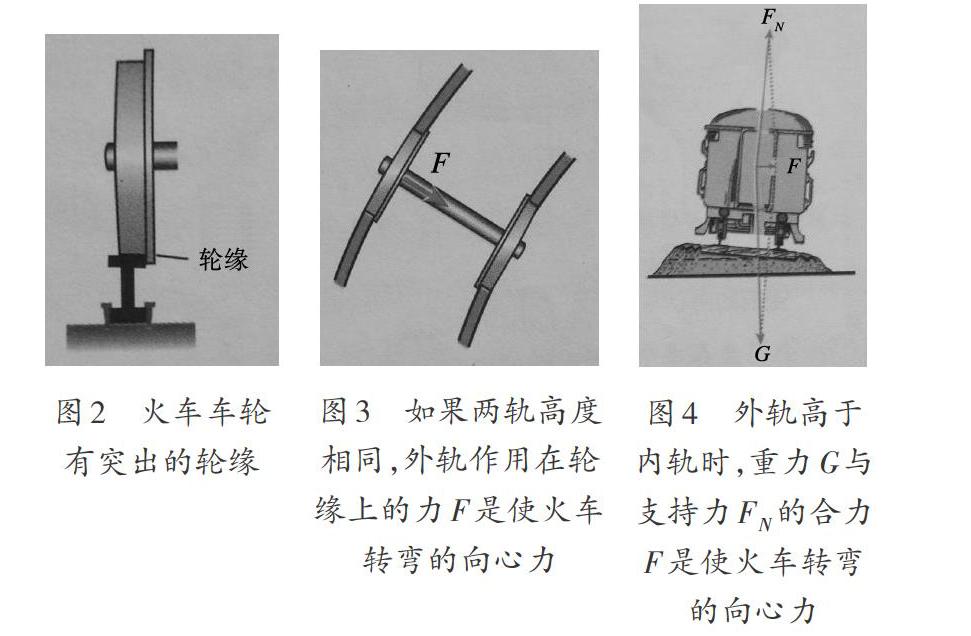

火車轉彎時做網周運動,它具有向心加速度。火車的向心加速度是怎么產生的呢?原來,火車的車輪上有突出的輪緣(圖2),如果鐵路彎道的內外軌一樣高,外側車輪的輪緣就要擠壓外軌內側,使外軌發生彈性形變,外軌對輪緣的彈力就是火車轉彎的向心力,如圖3。但是,火車質量太大,使得火車轉彎時所需要的向心力也很大,輪緣與外軌間的相互作用力太大,導致鐵軌和車輪受損。如果在彎道處使外軌略高于內軌(圖4),則火車轉彎時鐵軌對火車的支持力FN的方向不再是豎直的,而是斜向彎道內側,它與重力G的合力指向圓心,為火車轉彎提供部分向心力。這就減輕了輪緣與外軌之間的擠壓。在修筑鐵路時,要根據彎道實際半徑和規定的行駛速度來確定內外軌的高度差,使火車轉彎時所需向心力幾乎完全由重力G和支持力FN的合力來提供。 一般高鐵,設計時速越高,為滿足列車高速運行的需要,曲線半徑就應當越大。設計速度v=200 km/h= 55.6m/s時,最小曲線半徑一般是R=3500 m,由mg tanθ=mv2/R求得鐵道的傾角θ的正切值tanθ=v2/gR= 0.09,θ約為5.15°,標準軌道間距為1435mm,軌道內外高度差約0.1292m,傾斜并不顯著,乘坐時對于彎道處外高內低的感覺也不強烈,不是有意注意根本感覺不到。

高速鐵路是封閉的,少有的幾個道口也主要在直道上。盡管一般鐵路不封閉,但是大多數學生沒見過鐵路的彎道。

通過比較不難發現,自行車轉彎與火車轉彎相比,白行車轉彎是更貼近學生生活的“網周運動”。

二、拱形橋與過山車

1.拱形橋

汽車在經過公路上拱形橋(圖5)時的運動可以看作網周運動。質量為m的汽車在拱形橋上以速度v前進,設橋面最高點處的網弧半徑為R,下面分析汽車經過最高點時對橋的壓力。

以汽車為研究對象,分析汽車在拱橋最高點受到的力(圖6),重力G和橋的支持力FN的合力提供汽車做網周運動的向心力F。有G- FN=mv2/R,得FN=G-mv2/R。由牛頓第三定律知,汽車對橋的壓力大小為F'N=G -mv2/R。

現實生活中,汽車運動到拱形橋最高點時,對橋面的壓力小了多少呢?顯著嗎?

本地有一座較陡的大橋,橋面中間弧形部分視為網周的一部分,長50m,高0.5m,由此求得其半徑約625m,該橋限速40km/h(約II m/s),由上面的分析,可以求得汽車以上述速度運動到橋面最高點時的壓力F'N=m(g- v2/R)=m(9.8-0.194),這與汽車在平地上運動時對地面的壓力mg相差很小。

2.過山車

滬科版教科書列舉了以下案例。

案例:過山車(圖7)能經過網形軌道頂部,車與人卻不會掉下來,為什么呢?

分析:為了更好地分析這個問題,我們先來做一個實驗:如圖8所示,讓一個小球從傾斜軌道的不同高度處滾下,觀察小球通過網形軌道時的運動情況。

通過實驗不難看出,如果小球從傾斜軌道滾下的起始高度較小,它到達網軌道底部時速度太小,就會在網形軌道的某處脫離軌道,只有當小球的速度足夠大時,才能安全通過網形軌道的頂端。

假設過山車和坐在其中的人的總質量是m,軌道半徑是R,車經過頂部時的速度是v值。由向心力公式F=mv2/R可知,在軌道的頂端,過山車的速度v頂越大,人和車所需的向心力F也越大。

當過山車沿網周運動到軌道頂端時,人與車作為一個整體,所受到的向心力是重力mg跟軌道對車的彈力FN的合力,方向向下。因為重力mg總是存在的,那么,軌道對車的彈力FN多大時,車和人才不至于掉下來呢?

當FN=0時,過山車通過網形軌道頂端時的速度,稱為臨界速度v臨界。

當過山車通過網形軌道頂端時的速度恰為v臨界時,重力mg恰好等于過山車做網周運動所需要的向心力,即mg= mv2/R,即 。這時,重力的作用只改變過山車的運動方向,車不會脫離軌道。

如果過山車通過軌道頂部的速度小于v臨界,所需的向心力小于車所受的重力,過山車有向下脫離軌道的趨勢。

如果過山車通過軌道頂部的速度大于v臨界,所需的向心力大于車所受的重力,其不足部分將由軌道對車的彈力供給,所以這時軌道對車的彈力不為零。車子不會掉下來。

對比汽車過拱橋和過山車,過山車應該更能讓學生體會到物理知識在生活中的應用,更能激發學生的學習熱情。

既然是“生活中的圓周運動”,若能選用貼近學生生活的實例,則學生的感受會更強烈,更能激發學生的學習熱情,更能加深學生對知識的理解。

[參考文獻]

[1]人民教育出版社,課程教材研究所,物理課程教材研究開發中心.普通高中課程標準實驗教科書·物理(必修2)[M].3版.北京:人民教育出版社,2010.

[2]束炳如,何潤偉.普通高中課程標準實驗教科書·物理(共同必修2)[M].上海:上海科技教育出版社,2007.

(責任編輯 南賓)