我國西部鄉鎮近十年變化特征和驅動因素分析

——以蓬溪縣鄉鎮建成區為例

雷家興

(西南交通大學建筑設計學院 四川成都 611756)

0 引言

鄉鎮是廣大農村地區的中心,是帶動農村發展的核心引擎。西部地區人口長期外流,農村空心化嚴重,通過重點發展一些有潛力的鄉鎮,推動農村人口有序城鎮化是改善農村居住環境和提高居民收入水平的有效手段。成渝地區是全國城鄉統籌綜合配套改革試驗區,從2007年至今是城鄉統籌發展的重點實踐期,地方政府通過鼓勵土地流轉促進農業生產方式的升級,利用“增減掛鉤”[1]的政策幫助農村居民進入城鎮。但是一直以來學術界較少有對政府主導下城鄉統籌的實踐成果進行評估研究,少有的研究也多是定性研究而非定量研究,而量化研究鄉鎮建成區的增長幅度和比例結構,有助于正確認識西部鄉鎮過去發展質量和政策實踐成效。

鄉鎮建成區的變化特征反映了各鄉鎮發展速度和發展差異,是對城鎮化實踐成效的直觀監測指標。蓬溪縣屬于西部典型的人口外流地區,由于地理和歷史原因縣域保留了眾多小鄉鎮,因此,本文以此為例,科學分析各因素對鄉鎮建成區變化的驅動作用,有助于因地制宜采取措施促進西部鄉鎮發展。

基于目前針對鄉鎮發展影響因素的研究以定性研究偏多[2],過往的研究多集中對城鎮空間結構[3],或利用構建評價模型對鄉鎮進行發展潛力評價[4],很少利用鄉鎮建成區近期變化特征分析鄉鎮未來發展趨勢,本課題將以蓬溪縣為例,利用谷歌衛星地圖2010~2019年數據,獲取近十年蓬溪各鄉鎮建成區的變化數據,結合衛星圖識別出變化區域的土地利用類型,分析該縣域鄉鎮的發展差異,總結過去城鄉政策對鄉鎮發展的影響作用。最后,借助多元線性回歸模型分析各鄉鎮鎮區建成區變化情況與鄉鎮規模、交通區位、資源潛力、公共服務等相關性,分析驅動西部鄉鎮發展主導因素,為西部鄉鎮有序城鎮化提出建議。

1 研究區域與數據獲取

1.1 蓬溪縣域概況

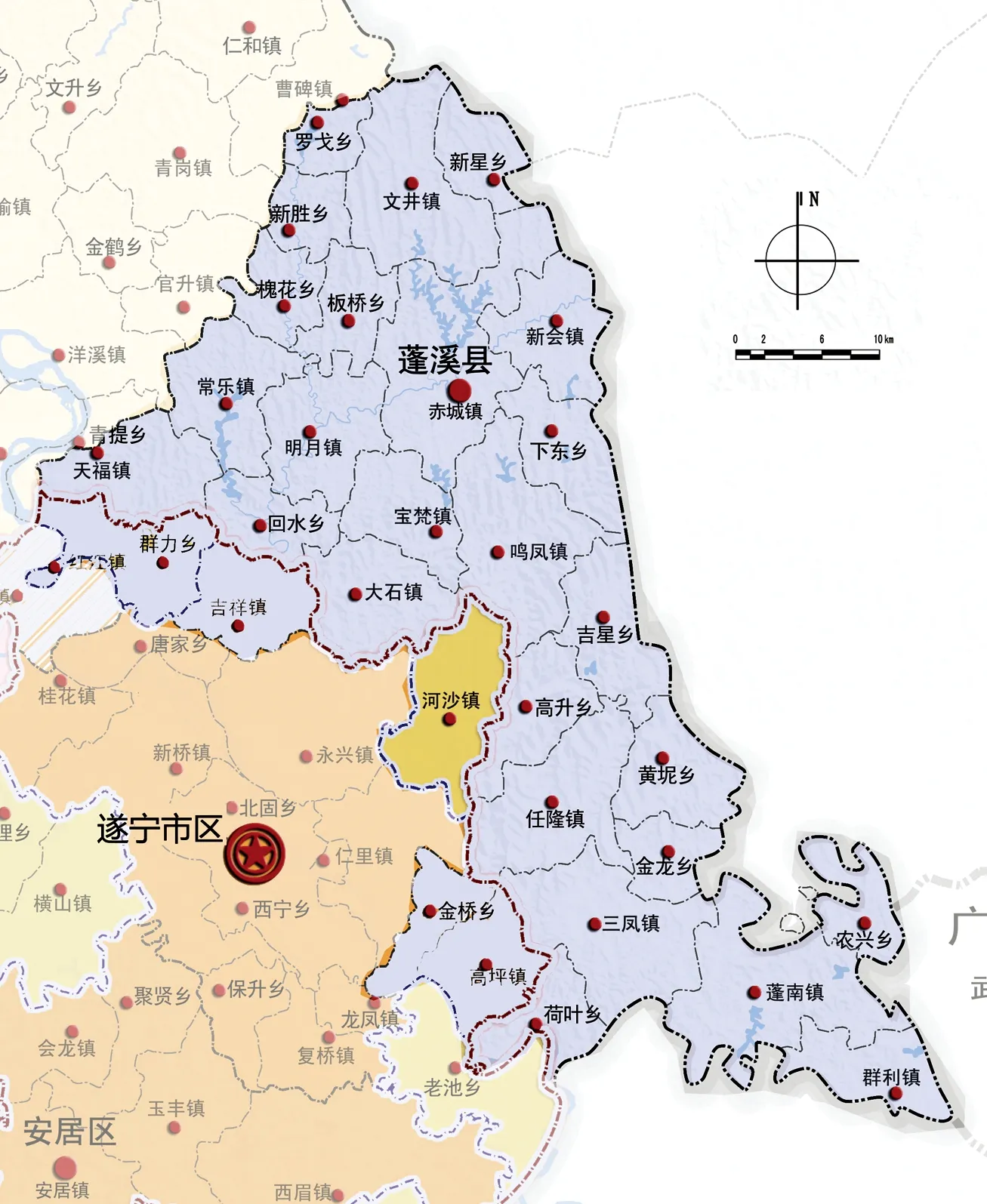

蓬溪縣幅員面積1251km2,全縣戶籍人口68.72萬人,常住人口52.68萬人。蓬溪是四川典型的勞務輸出大縣,外出務工人口達20萬人。全縣以丘陵地勢為主,整體由北向南緩傾。全縣下轄31個鄉鎮、491個村,其中赤城鎮為縣政府所在地,本次研究對象為除赤城鎮之外的30個鄉鎮[4],如圖1所示。

圖1 蓬溪縣行政區劃圖

1.2 研究數據獲取

蓬溪縣社會經濟等數據來自蓬溪政府公開信息和《中國縣域統計年鑒》,縣域道路和村莊點等cad數據來自蓬溪規劃局,建成區數據來自谷歌衛星地圖。

2 蓬溪縣鄉鎮基本特征

2.1 縣域鄉鎮普遍發展規模較小

蓬溪鄉鎮規模普遍較小,產業基礎弱。30個鄉鎮中28個建成區面積低于50hm2,21個鄉鎮僅由一條街道構成,城鎮化率普遍低于20%。產業方面,蓬溪25個鄉鎮屬于純農業鄉鎮,僅有5個鄉鎮有少量工業分布。蓬溪大多數鄉鎮發展還停留在傳統集市水平,加之人口外流,其鄉鎮規模無法維持起一個合適水平的公共服務和商品市場。

2.2 鄉鎮對周邊農村的輻射能力低

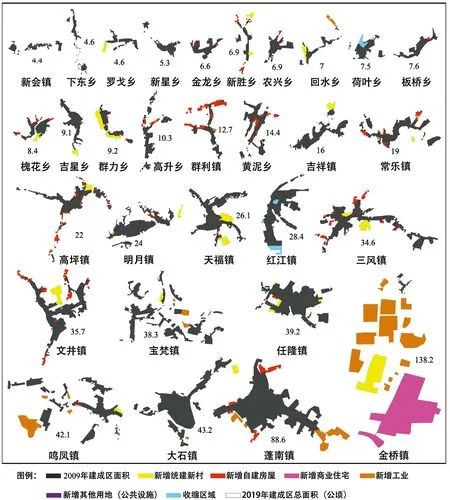

根據相關研究,村鎮舒適通勤距離一般在3km以內,極限通勤距離在5km以內。而課題利用arcgis網絡分析中最近設施點工具對蓬溪全縣491個村莊的村鎮距離分析,結果表明,村鎮距離超過5km的村莊占到近1/3;而如果分析這491個村莊的村鎮直線距離,則僅有不到1/10村莊的村-鎮距離超過5km;進一步研究表明,491個村莊的村-鎮距離非直線系數大于1.5的村莊有272個之多。這一結果表明,蓬溪地理地形因素是導致鄉鎮有效輻射距離低的根本原因,同時也是蓬溪有如此之多小鄉鎮的根本原因,如表1所示。

表1 村鎮距離分布統計表 個

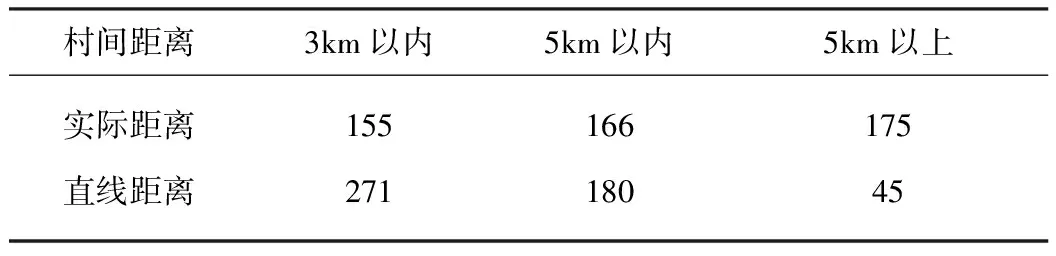

3 鄉鎮建成區變化的基本特征(圖2、表2)

圖2 同比例尺度下縣域各鄉鎮建成區變化對比圖

表2 十年各鄉鎮建成區變化情況表

從圖2可以看出,十年間縣域各鄉鎮的發展呈現出明顯的不均衡性,縣域極化發展趨勢顯著。根據表2的統計數據,全縣建成區面積增長共213.2hm2,其中發展最快的金橋鎮占136hm2,占全部增長總量的59%,其余29個鄉鎮僅占比41%,并有3個鄉鎮建成區出現了萎縮。對建成區增長部分的土地利用研究,工業和居住用地是建成區增長的主要來源,分別占比35%和64%,工業用地僅在8個鄉鎮有增加,而增加最多的金橋鎮占總量的58%;居住用地方面,共有29個鄉鎮有不同程度的增加,其中統建新村占比30%,自建房屋占比23%,商業住宅占比47%,商業住宅僅分布在金橋鎮,扣除商業住宅的影響,居住用地在所有鄉鎮的增幅整體比較均衡;其他用地主要是以公共服設施為主,占比不到1%,僅6個鄉鎮有少量用地增加。

總體來看,蓬溪縣域鄉鎮發展呈現“一強眾弱”的格局,“一強”即金橋鎮,得益于臨近遂寧城區的區位優勢,金橋鎮被提升為新區,是過去十年發展最快的鄉鎮,體現了地方政府在縣域發展過程中集中優先發展思路。而其他鄉鎮由于得不到外來投資,整體發展緩慢或停滯,即使在普遍化的施行帶有福利性的新村建設政策帶動下,普通鄉鎮也沒有出現明顯的增長,說明農村居民對沒有配套設施的新村建設的參與熱情不高。

4 縣域鄉鎮發展的驅動因素分析

4.1 分析要素選取梳理

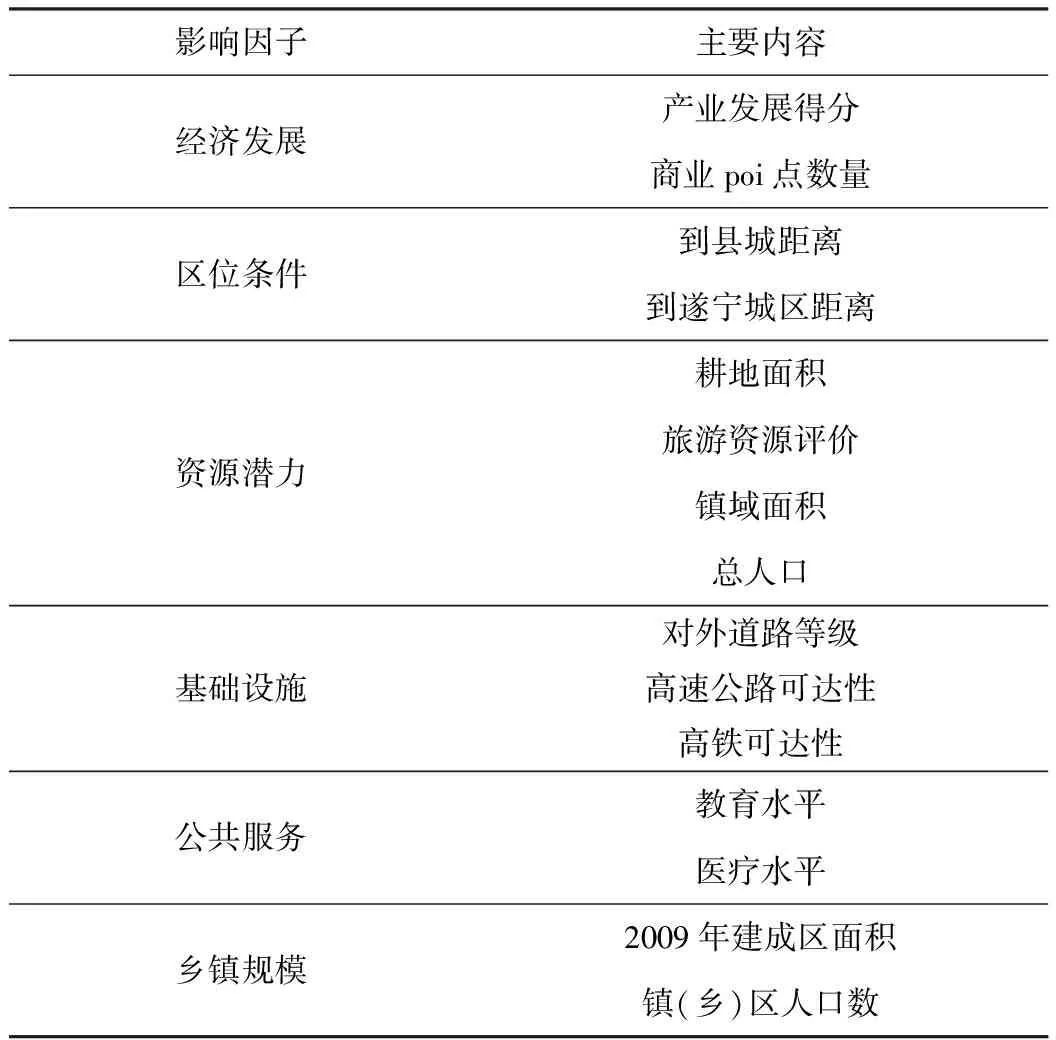

為了進一步探究影響鄉鎮建成區發展的內在驅動因素,課題組利用spss軟件的多重線性回歸工具進行相關性分析。鄉鎮發展一般與地理區位、交通條件、資源條件、城鎮規模,經濟發展、公共服務等有關。然而,這些因素對鄉鎮發展的影響程度卻不盡相同。通過對鄉鎮各類影響因素量化分析,并參考相關研究,考慮到地區差異和可操作性原則,本研究選取經濟發展、區位條件、資源潛力、鄉鎮規模、基礎設施、公共服務等6個方面,選取15個二級指標,得到分級指標體系(表3)。

表3 鄉鎮發展影響因子分類表

4.2 部分因素量化的解釋

4.2.1經濟發展

產業發展得分是依據鄉鎮工業化發展程度打分,其中純農業型1分,有零星工業分布2分,大量工業分布3分或4分,最高5分。商業活力得分是利用爬蟲軟件獲取高德地圖上的商業網點分布數據,以鄉鎮商業網點poi總數量作為商業發展水平的測度,蓬溪各鄉鎮的商業活力分析結果如圖3所示。

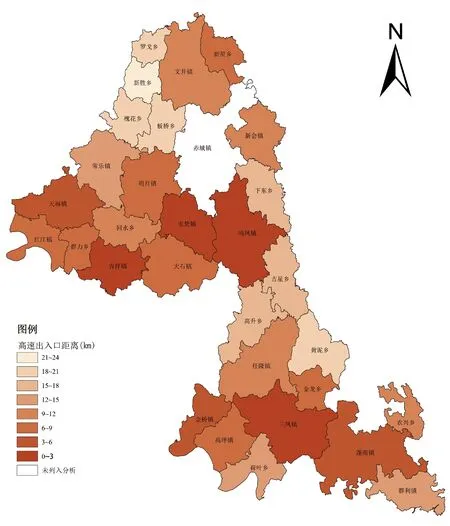

4.2.2區位條件

區位條件主要是以鄉鎮到縣城和所屬地級市的距離作為測度標準,具體可以通過arcgis軟件,利用現狀路網建立空間網絡數據集,通過OD成本矩陣分析即可獲得距離數據,同理高速公路和高鐵站也是以相同方式進行測度,圖4是利用上述方法得到的各鄉鎮高速公路的可接入性分析結果。

4.2.3資源潛力

旅游資源評價綜合現有旅游資源等級和潛在待開發文物資源兩方面因素,按照景點等級和待開發潛力進行打分,含有4A景區為5分,3A級景區4分,2A級景區3分,有待開發文物資源2分,其余1分。

圖3 各鄉鎮商業活力分析

圖4 高速可接入分析

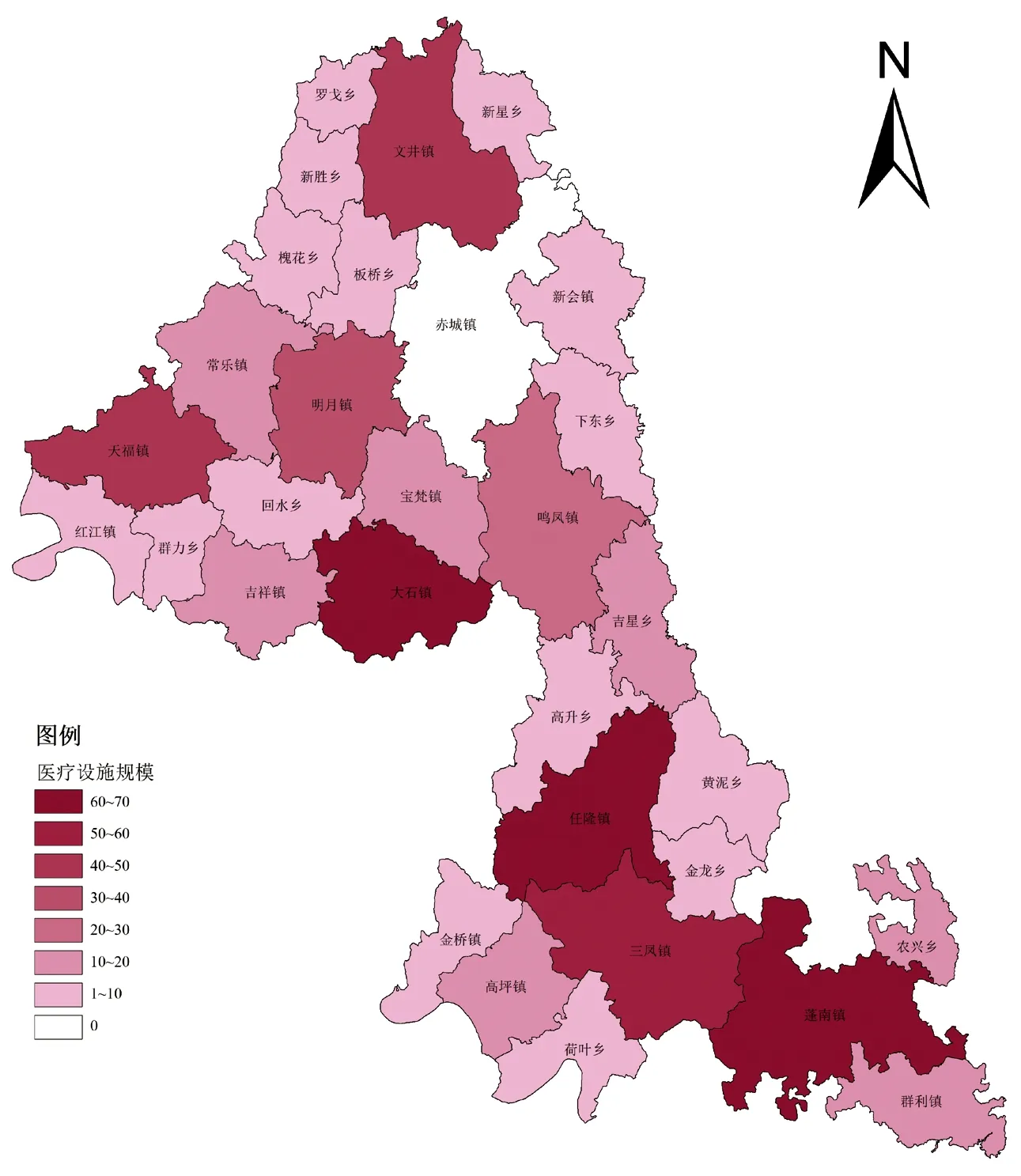

4.2.4公共服務

公共服務主要考察教育水平和醫療水平。根據相關研究發現,鄉鎮教育設施在教育質量方面的差距較難衡量且意義不大,而在教育設施配置類型和規模上存在較大差異,在綜合各方面因素后,最終以中小學用地總面積為評價教育服務水平的指標。醫療服務水平則利用鄉鎮衛生院的職工人數和藥店數量綜合給分,圖5展示了各鄉鎮醫療服務設施的服務水平得分情況。

圖5 各鄉鎮醫療設施規模分析

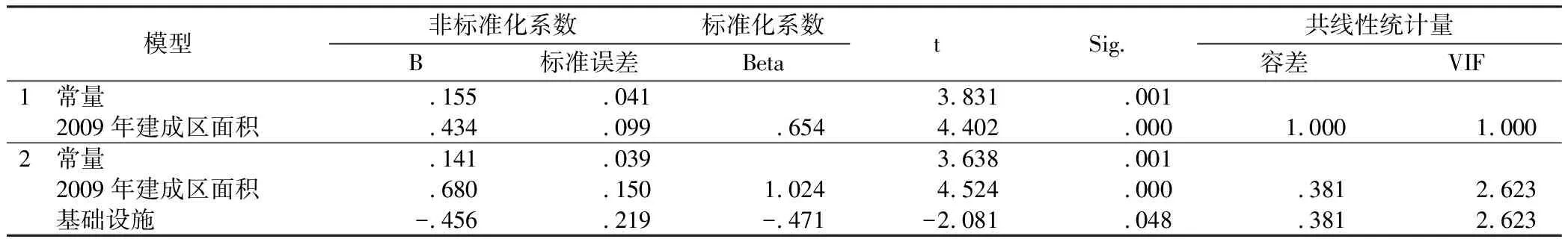

4.3 基于多重線性回歸的相關性分析

利用多重線性回歸分析,由于金橋鎮發展數據遠高于其他鄉鎮,屬于突變值。將金橋鎮排除后對剩余29個鄉鎮進行分析,結果表明29個鄉鎮建成區的擴張與區位條件、旅游資源、公共服務、基礎設施無關,而與鄉鎮規模一致的指標呈現明顯正相關(表4),即鄉鎮原有規模越大增量越大。這一結果表明,傳統理論認為對城鎮發展有影響的因素如高鐵站、高速公路,旅游資源,公共服務等,實際上對鄉鎮發展不一定會產生促進作用。根據之前的分析數據,這29個鄉鎮的建成區增長一半以上來自新農村建設,說明普通鄉鎮的增長主要靠城鄉統籌的政策扶持,但建成區增長絕對量上,這29個鄉鎮建成區增幅不超過20%,城市化率仍低于20%,并沒有實現通過政策扶持達到鄉鎮人口集聚的目標,說明城鄉統籌政策并沒有能夠有效提高蓬溪縣域城鎮化水平。

表4 spss多重線性回歸系數表系數a

注:a(因變量):十年間建成區面積變化值。

4.3.1對過去城鄉政策實施經驗反饋

(1)縣域基礎設施改善不一定能帶動鄉鎮發展

過去十年間,蓬溪縣域基礎設施提升改善巨大,全縣共計8個高速出入口,1座高鐵站,鄉鎮對外交通壓力大為改善,但是分析結果表明,交通條件改善并沒有對鄉鎮發展產生明顯的促進作用。這很大可能是邊際效應遞減在城鄉發展中的反映,早期的城鎮通過交通改善可以促進其發展,但后期隨著鄉鎮交通改善逐漸普遍化,城鎮越來越難以通過交通優勢吸引產業和人口,交通改善反而可能加速人口產業的流出,因此靠改善西部鄉鎮基礎設施實際不一定能帶動當地發展。

(2)新型城鎮化集聚人口的實踐效果有限

目前,四川地區新農村建設主要靠“城鄉建設用地增減掛鉤項目”專項資金支持,農村通過集中建設縮減人均建設用地面積,而城市發展需要建設用地指標,農村將多余的建設用地指標按照30萬/畝賣給城市,進而為新農村建設提供支持資金[6]。這一政策本質上是城市對農村地區的反哺,但從實施效果看,新農村建設雖貢獻了近6成的鄉鎮建成區增長量,卻并有改變鄉鎮發展緩慢的現狀。各鄉鎮新農村的建設規模也反映了農村居民參與新農村建設的積極性不高。置換房產對任何農村家庭來說都是一筆重要的投資,前往大城市和縣城甚至一些發展好的鄉鎮買房要遠比在本鄉鎮發展劃算;蓬溪鄉鎮以農業鎮為主,產業薄弱,缺少就業機會,農村進入鄉鎮意味著失去農業保底,這兩個原因使得新型城鎮化的集聚效果不如預期。

4.3.2對西部城鄉統籌的發展建議

(1)西部鄉鎮有必要通過科學方式進行合并,以少數鎮的集中化發展來提升公共服務水平和吸引產業投資。西部地區人口外流嚴重,許多鄉鎮實質進入到不可持續發展的階段,教育醫療等公共設施服務能力低下,使用率下降明顯,繼續無差別化新建基礎設施和提升公共服務設施無助于鄉鎮發展,反而可能會加重地方財政負擔。農村居民個體交通工具的提升擴大了通勤半徑,農村居民可以較低的成本前往其他鄉鎮或者縣城獲取更好的就業機會和公共服務,這也使得鄉鎮均衡化發展失去了現實需求。金橋鎮過去十年爆發式發展,實際上是縣級政府利用區位優勢集中化發展的典例。

(2)新農村建設應該與縣域集中化發展戰略同步,要以農村居民能否獲得高質量公共服務和就業機會為前提。新農村實質是發達的城市地區對落后鄉村地區的政策性反哺,本應是落后地區集中化發展的助力而非阻力,過去十年新農村建設沒能推動蓬溪鄉鎮發展根本原因是脫離配套設施建新村。新農村建設應該擺脫以往鄉鎮內合村并鎮的思路,而是以新村建設推動鄉鎮在空間上合并聚集,真正尊重農村居民的發展意愿,幫助農村居民以較低的門檻進入發展好的地區。

5 結語

本文利用谷歌2010和2019年的衛星地圖數據,獲取鄉鎮建成區范圍、土地利用、空間結構等指標以探究十年間鄉鎮空間的變化特征。結合鄉鎮的規模、經濟發展、區位和基礎設施等分析鄉鎮擴張的驅動因素。研究表明縣域集中化發展的趨勢明顯,只有個別重點鄉鎮獲得快速發展,絕大多數鄉鎮發展緩慢,鄉鎮擴張主要來自新農村建設,擴張速度只與鄉鎮規模有關,而與區位和基礎設施等無明顯相關性。說明分散式投入對促進西部鄉鎮發展的作用不明顯,未來的城鄉統籌政策應該順應縣域鄉鎮集中化發展的趨勢。