橋墩剛度變化對大跨徑連續剛構橋梁的內力影響研究

陳大江

(安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司,安徽 合肥 230088)

0 引 言

大跨徑連續剛構橋能夠適應各類復雜的地形條件,具備較好的抗彎、抗扭、整體穩定及經濟性,隨著我國基礎建設的蓬勃發展,該類橋梁越來越多地被運用于各類公路橋梁的建設中[1,2]。研究表明,橋墩的抗推剛度是大跨徑連續剛構橋的關鍵性受力影響因素之一[2-5]。

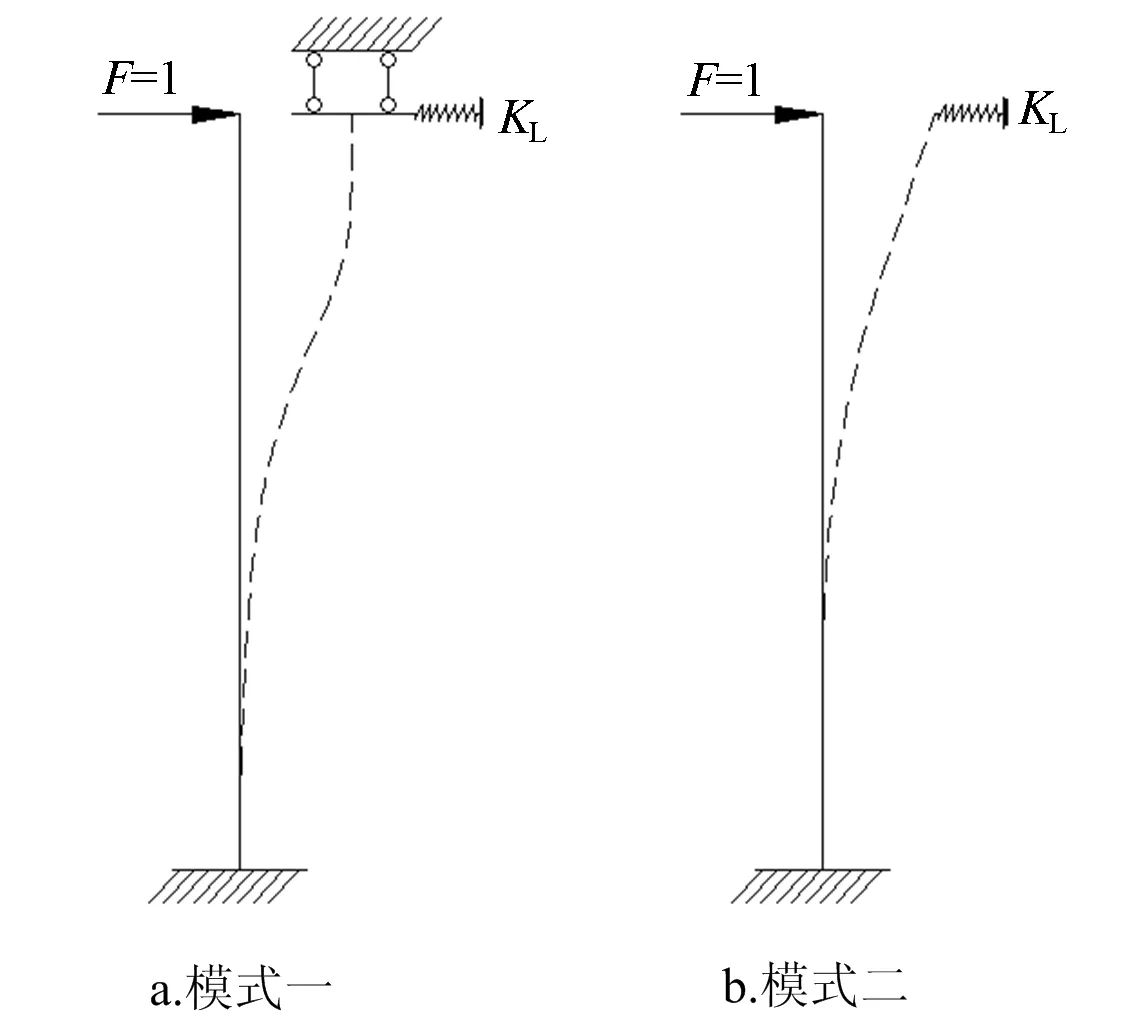

隨著墩身剛度的改變,橋梁結構上下部結構的受力及總體穩定性均會產生一定的變化。為降低橋墩剛度對結構受力或總體穩定的不利影響,對于高墩橋梁,往往采用抗推剛度相對較大的箱型空心墩;對于墩高較矮的橋梁,一般采用抗推剛度較小的雙肢薄壁墩[6,7]。主梁對橋墩剛度的約束影響,主要采用以下兩種計算模式[2,6],如圖1所示。

圖1 橋墩剛度計算模式圖

圖1中的模式一適用于上部結構對墩身轉角約束較大時的情況,模式二適用于上部結構對墩身約束較小時的情況。兩種模式均受到主梁的部分水平約束,且假定墩與基礎固結。針對大跨徑連續剛構橋梁,主梁的剛度一般較大,主要采用模式一的計算方式。文章以某180m主跨跨徑的連續剛構橋為研究對象,以模式一作為理論支撐,同時考慮上部結構的聯合作用,研究墩身剛度的變化對結構的內力影響,得出一般性結論,可為類似橋梁的計算及設計提供參考。

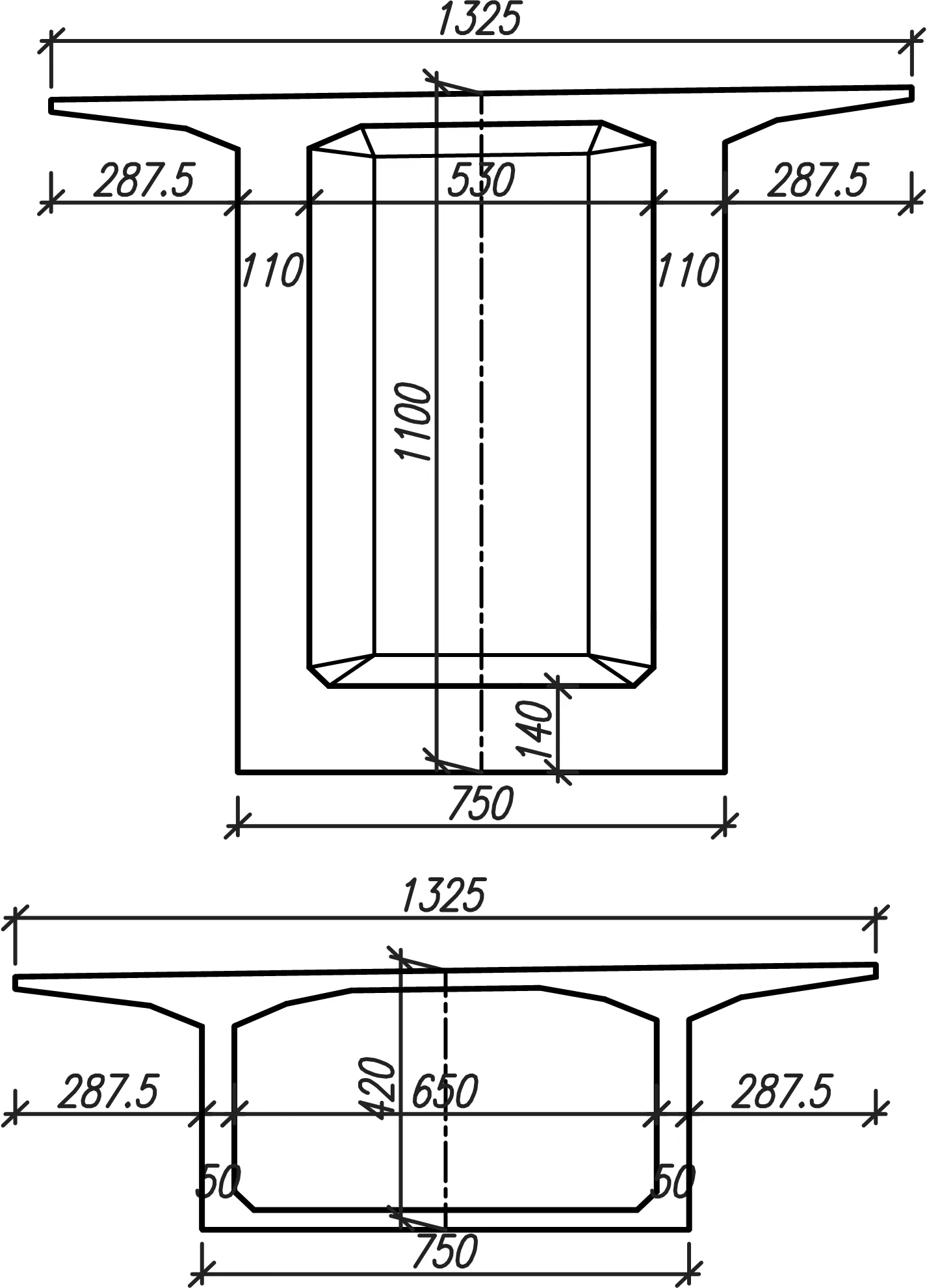

1 工程概況及總體模型

某連續剛構橋總體跨徑布置為(100+180+100) m,橋面寬度13.75 m,主梁采用變截面單箱單室結構,根部梁高11 m,跨中梁高4.2 m,梁高呈二次拋物線變化,橋墩采用雙肢薄壁固結墩體系,如圖2所示。

圖2 主梁截面(單位:cm)

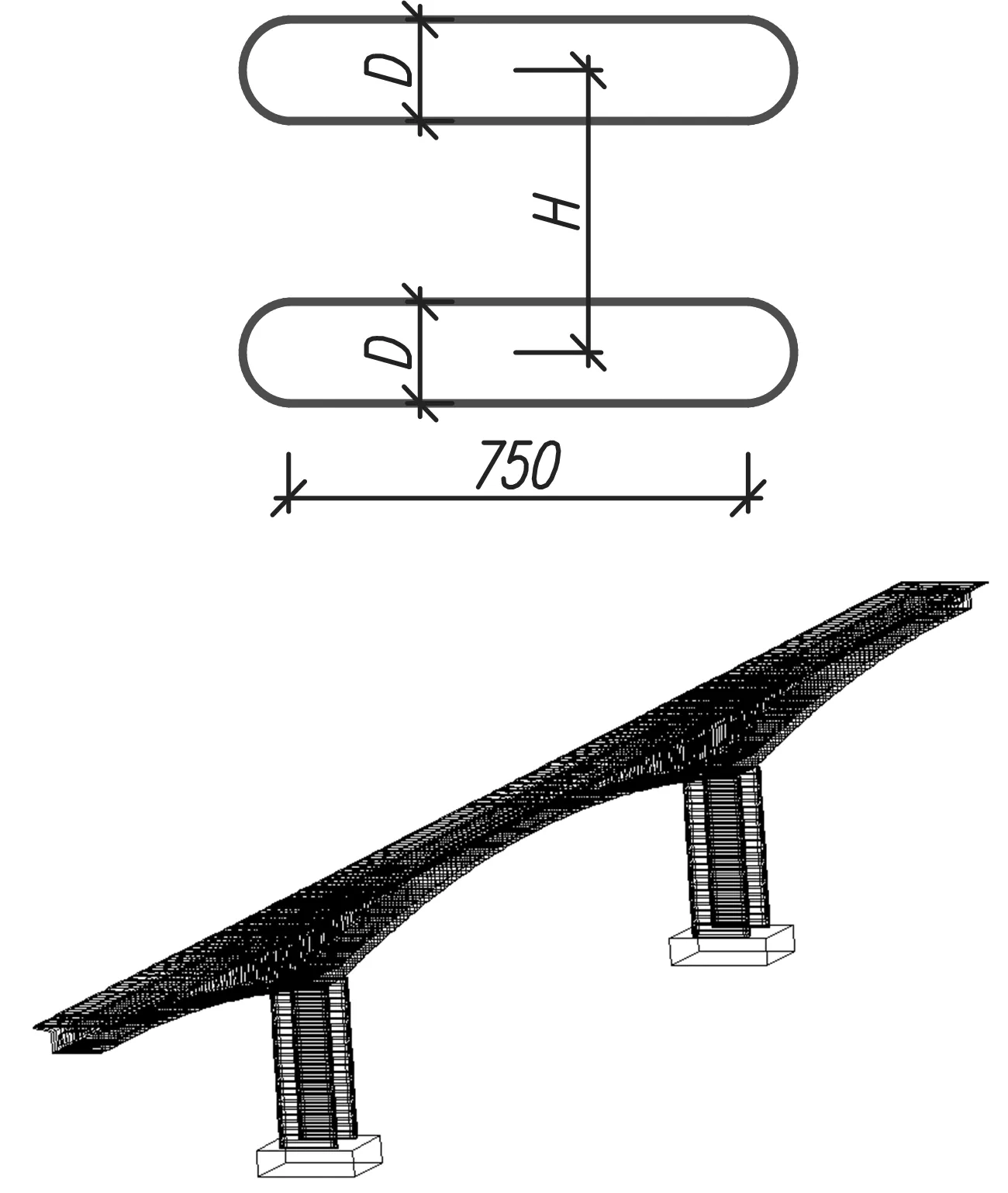

由于項目的縱坡及防洪等專題需要,橋墩高度設置為26 m。研究表明,隨著大跨徑連續剛構橋墩高的增加,其剛度逐漸變小,對上部結構內力及整體穩定性的影響均呈現一定的規律性[2-7]。為單純反應橋墩截面剛度變化的影響,文章不再對墩高變化進行研究,僅研究墩身不同截面尺寸及間距的影響。

依據平截面假定理論基礎,建立總體計算模型,如圖3所示。主梁及主墩分別按全預應力混凝土構件及普通鋼筋混凝土進行分析,承臺底部進行固結處理。為了準確判定墩身剛度變化對結構的受力影響,設置以下兩種工況分別進行研究,即:

圖3 橋梁結構計算方案及計算模型

(1)方案一:H暫定為8 m不變,D分別取值為1.6m、1.8m、2.0m。

(2)方案二:根據方案一,選擇最優D值不變,H分別取值8m、8.5m、9m。

2 計算結果分析

通過前述的理論研究,結合橋梁的總體特征,通過對不同方案計算,分別得出各自對應的墩身抗力、裂縫、總體穩定性及上部受力狀況,對比分析后尋找其變化規律,最終得出一般性結論。

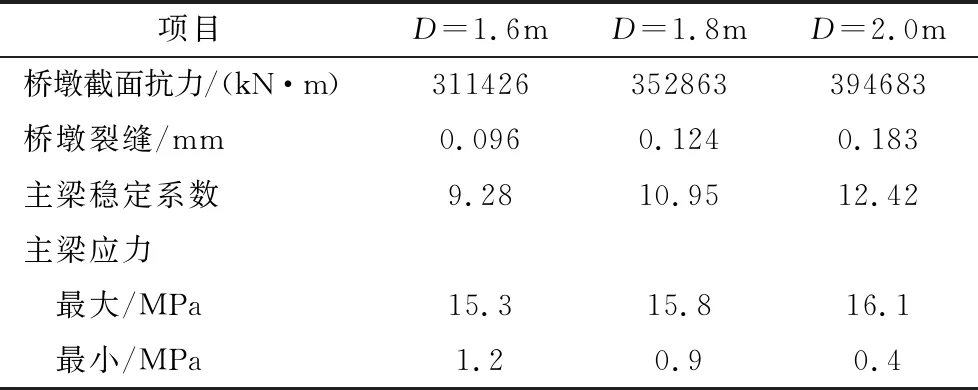

方案一:H暫定為8 m不變計算,3種D值的計算結果見表1。

表1 方案一計算結果表(H=8)

由表1中的計算結果可知,三種方案的計算結果均滿足規范要求。隨著墩身厚度的增加,橋墩總體剛度變大,其墩身截面的抗力有所增加,結構的總體穩定性也有一定的改善。但裂縫會隨著橋墩墩身厚度的增加而增加,不利于橋墩使用性能及耐久性,對上部主梁結構也會增加其應力包絡峰值,降低其應力儲備及安全性,綜合考慮后,本例可選擇截面相對較小的方案(即D=1.6m)。

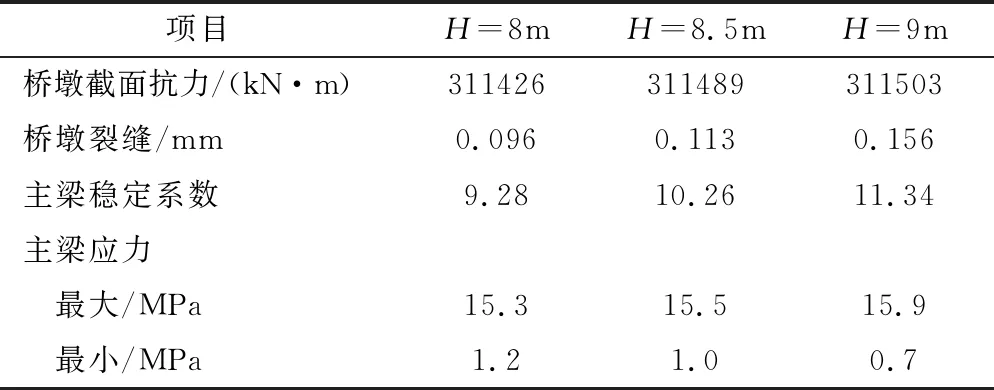

方案二:選擇方案一的最優D值1.6m不變,選擇3種不同的H值進行計算,其計算結果見表2。

表2 方案二計算結果表(D=1.6m)

由表2中的計算結果可知,三種方案的計算結果均滿足規范要求。隨著雙肢薄壁墩墩身間距的增加,橋墩總體剛度變大,結構的總體穩定有所增加,但其墩身截面的抗力基本保持不變。墩身裂縫會隨著橋墩墩身間距的增加而增加,不利于橋墩使用性能及耐久性,對上部主梁結構同樣會增加其應力包絡峰值,降低其應力儲備及安全性。綜合考慮后,本例可選擇墩身間距為8m的方案。

3 結 論

(1)隨著橋墩截面或雙肢間距的增大,橋墩自身剛度及結構的總體穩定性均會有所增加。從結構自身剛度考慮,其結果趨向于有利;從結構自身強度考慮,增大截面面積會有明顯的結果,但增加墩身間距對其影響不大。

(2)橋墩自身剛度的改變對上部結構的受力同樣會產生一定的影響。隨著橋墩截面或雙肢間距的增大,其主梁的最大壓應力有所增加,最小應力儲備也會隨之減少。與此同時,橋墩截面的裂縫會隨著其自身剛度的增加而變大。因此,從墩身裂縫控制及主梁應力方面考慮,其結果趨向于不利。

(3)在橋墩高度保持不變的情況下,為使得結構總體受力合理,應對不同的橋墩尺寸進行充分計算,充分考慮各種有利及不利的影響,權衡利弊后選擇合理的尺寸方案。