不同灌溉水量下春小麥復種西蘭花產量及水分利用效率研究

李澤坤 ,田德龍,徐 冰,任 杰

(水利部牧區水利科學研究所,呼和浩特 010020)

0 引 言

內蒙古河套灌區作為我國三大灌區之一,是自治區重要的商品糧輸出基地,同時也是我國優質小麥產區。河套灌區光熱資源豐富,但該區域種植制度一季有余兩季不足,春小麥收獲后多數土地閑置,造成了光、熱資源的浪費。同時由于小麥收獲后農田閑置無植被覆蓋,也極易造成土壤鹽分表聚,加重土壤鹽漬化[1-3]。西蘭花營養豐富,含蛋白質、糖、脂肪、維生素和胡蘿卜素,營養成分位居同類蔬菜之首,被譽為“蔬菜皇冠”[4,5]。由于其具有很高的營養價值和食療價值,因而越來越受人們喜愛。同時其適應性廣,容易栽培[6]。因而,可以充分利用麥收至冬前2~3個月的農田空閑時間,種植生育期短的經濟作物西蘭花。這不僅可充分利用光、熱資源,提高空閑農田資源利用率,而且可減輕土壤鹽漬化,同時還可實現灌區作物種植模式由一年一熟向一年二熟轉變,提高總體收益。近年來,有學者對小麥、向日葵及西蘭花等作物進行了單作[7-10]、間作套種[11,12]及復種模式[13-15]的研究,均得到了較好的效果。因此,本試驗通過對不同灌水量下春小麥復種西蘭花產量、水分利用效率及氮肥偏生產力進行研究,尋求復種模式最佳灌水量,以期為春小麥復種西蘭花提供依據,同時豐富河套灌區復種模式,為促進灌區農業高效發展提供支撐。

1 試驗設計與方法

1.1 試驗區概況

試驗區位于內蒙古磴口縣三海子,該地多年平均降水量為142.7 mm,多年平均蒸發量為2 377.1 mm,多年平均氣溫7.7 ℃,干燥度16.51,日照時數3 209.5 h,無霜期139 d,2017年作物生育期降水量為56.85 mm。試驗區土壤質地0~20 cm為砂壤土,20~100 cm為粉壤土,0~100 cm土壤容重為1.52 g/cm3、田間持水率為22%,作物生育期地下水位埋深3 m以下。

1.2 試驗設計

試驗于2017年3-10月進行,以傳統畦灌為對照,分別設置不同灌溉量春小麥復種不同灌溉量西蘭花的膜下滴灌試驗(春小麥與西蘭花復種按灌溉水量大小依次對應)。春小麥、西蘭花膜下滴灌試驗均設3個灌水水平,根據當地不同作物膜下滴灌與傳統畦灌對比節水水平,春小麥分別取節水49%、36%、24% 3個水平作為試驗設置灌水水平,分別為:2 175 m3/hm2(MZ1)、2 700 m3/hm2(MZ2)、3 225 m3/hm2(MZ3);西蘭花分別取節水45%、35%、29%作為試驗設置灌水水平,分別為2 325 m3/hm2(BZ1)、2 730 m3/hm2(BZ2)、3 000 m3/hm2(BZ3)。試驗設4個處理,3次重復,共12個小區,小區面積為7.0 m×50.0 m,各小區均設有隔離帶。

1.3 農藝措施

春小麥品種為永良4號,采用機械穴播,穴、行距均為12.5 cm,每穴播種8~12 粒,播種量為300 kg/hm2。地膜膜寬為170 cm,每膜播種12行。滴灌帶選用單翼迷宮式,每膜設置2條滴灌帶,每條滴灌帶控制6行。播種前種肥施用磷酸二銨375 kg/hm2(質量分數為N:18%;P2O5:46%),尿素75 kg/hm2(N:46%),追肥施用尿素420 kg/hm2(分別在分蘗期、拔節期、抽穗期、灌漿期5次隨水滴施)。生育期灌水7次,每次灌水定額為225~555 m3/hm2。2017年3月12日播種,7月5日收獲。

春小麥對照(MCK)播種前種肥施用磷酸二銨525 kg/hm2,尿素75 kg/hm2,追肥施用尿素600 kg/hm2(分別在分蘗~拔節期、抽穗~花期2次等量撒施)。生育期灌水4次(分蘗期、拔節期、抽穗期、灌漿期),每次灌水定額為1 050 m3/hm2。2017年3月12日播種,7月15日收獲。

復種西蘭花品種為綠洲1號,2017年6月1日在日光溫室內進行基質育苗,于小麥收獲后進行移栽(膜下滴灌7月5日,對照地面畦灌7月15日),于10月15日完成采收。西蘭花行、株距均為50 cm,密度為30 000株/hm2。追肥施用尿素300 kg/hm2,在苗期、蓮座期分兩次等量施入。膜下滴灌西蘭花生育期灌水10次,每次灌水定額為225~300 m3/hm2,西蘭花對照(BCK)生育期灌水5次,每次灌水定額為1 050 m3/hm2。

1.4 測定項目及方法

(1)作物產量測定。春小麥收獲時,在每個處理內具有代表性的區域內選定樣方面積1 m2,重復3次,將樣方內的所有小麥人工收割、風干、脫粒,統計實際產量,最后折算為每公頃產量。西蘭花收獲時,在每個處理內都選取具有代表性的5株進行花球產量測定,重復3次,折算為每公頃產量。

(2)土壤水分測定。采用取土烘干法測定。用直徑為40 mm土鉆于各作物播種期及收獲期采集0~100 cm土層土樣,每20 cm為一層,每個小區取3個樣點,同層均勻混合,在105 ℃下烘干8 h至質量恒定不變后測定土壤質量含水率。

土壤容重采用環刀法測定。在作物播種前,用體積為100 cm3的環刀采集0~100 cm的原狀土樣,每20 cm為1層,重復3次,密封帶回實驗室,烘干稱重,測定土壤容重。

不同土層土壤貯水量及水分利用效率計算方法為[16]:

SWS=10WShr

(1)

式中:SWS為土壤貯水量,mm;WS為土壤質量含水率,%;h為土層深度,cm;r為土壤容重,g/cm3。

ET=SWSb-SWSh+P+M+K+S

(2)

WUE=Y/ET

(3)

式中:WUE為水分利用效率,kg/m3;Y為作物產量,kg/hm2;ET為作物生育期耗水量,mm;SWSb為播前土壤貯水量,mm;SWSh為收獲后土壤貯水量,mm;P為生育期降水量,mm;M為生育期灌溉水量,mm;K為生育期地下水補給量,mm(生育期地下水位埋深3 m以下,地下水補給量忽略不計[17]);S為生育期深層滲漏量,mm(根據田間持水率結合灌溉前取土測定含水率計算,灌溉不會造成水分深層滲漏,因而忽略不計)。

(3)作物氮素利用率。使用氮肥偏生產力來說明氮素利用情況[18],計算公式如下:

PFPN=Y/N

(4)

式中:PFPN為氮肥偏生產力,kg/kg;Y為作物產量,kg/hm2;N為純施氮量,kg/hm2。

(4)數據統計分析。試驗數據采用EXCEL2007進行制圖、制表,SPSS17.0軟件進行方差分析。

2 結果與分析

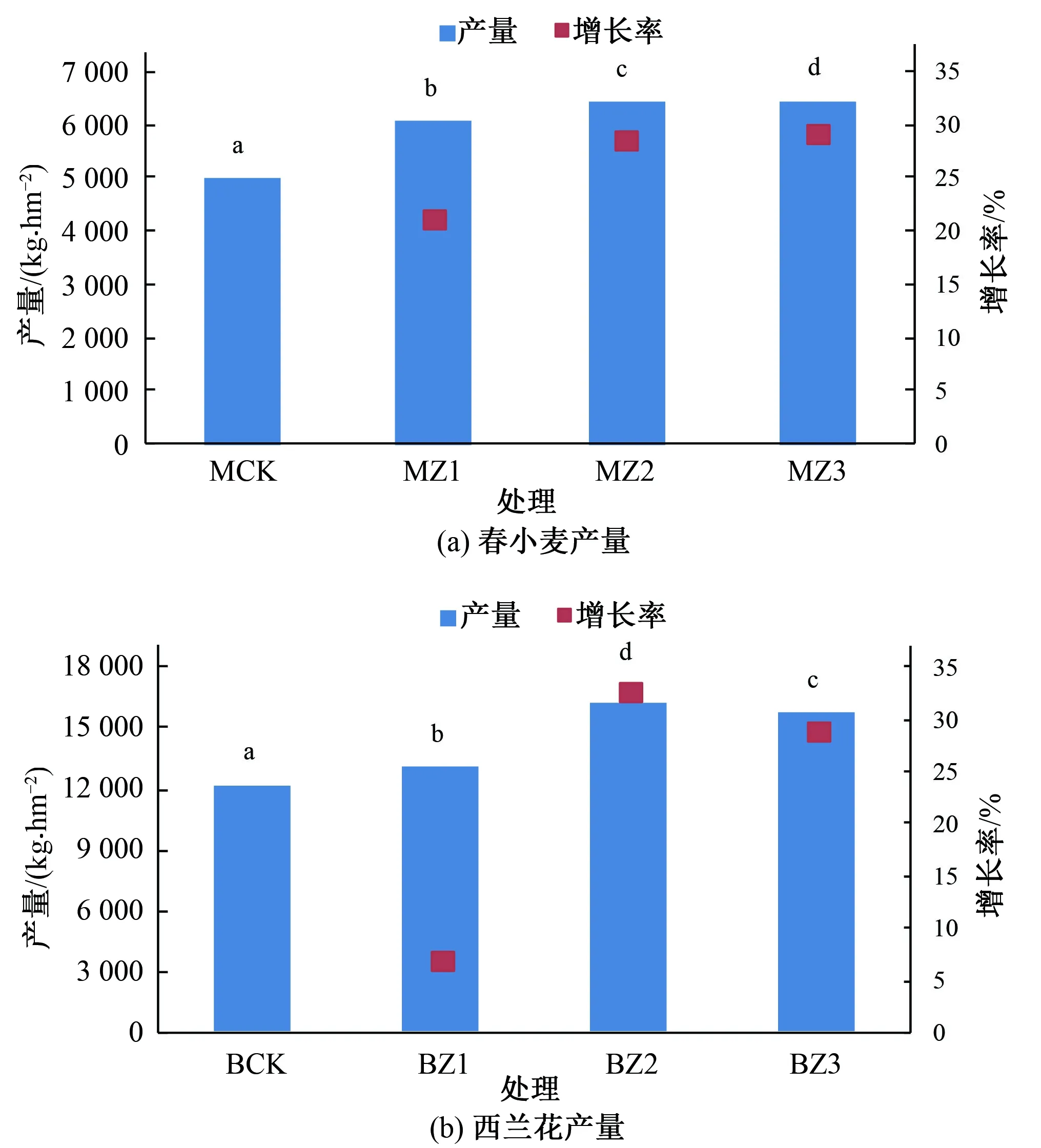

2.1 不同處理對春小麥、西蘭花產量的影響

不同處理下春小麥、西蘭花產量變化如圖1(a)、圖1(b)所示。從圖1(a)中可看出,春小麥各處理隨著灌溉水量的增加,其產量同樣呈增大趨勢。與MCK相比,MZ1~MZ3處理增產率分別為21.31%、28.72%、29.32%,差異較MCK均達到顯著水平(P<0.05)。因此,MZ3處理春小麥增產效果較佳。由圖1(b)可知,西蘭花各處理產量變化不同于小麥。總體上隨著灌溉水量的增加,西蘭花產量呈現先增大后減小的變化趨勢。與BCK相比,MZ1~MZ3處理增產率分別為7.03%、32.83%、29.03%,差異較BCK均達到顯著水平(P<0.05)。因此,BZ2處理西蘭花增產效果較佳。

圖1 不同處理春小麥、西蘭花產量變化

作物(春小麥、西蘭花)產量的增加,是適宜灌溉水量與肥料共同作用的結果。作物產量隨著灌溉水量的增加呈增大趨勢,但當灌溉水量達到某一值時,若繼續增加灌溉水量,其產量增加幅度降低,甚至出現減產。主要由于一方面當灌溉水量達到作物生長最適宜水分環境之前,增加灌溉水量能夠很好地促進作物生長,但當超過極限值時,繼續增大灌溉量會使得土壤中水、氣比例失調,進而影響植物呼吸作用,不利于其生長;另一方面,土壤水分是肥料最好的溶劑,當灌溉水量增加,能夠將施入土壤中的肥料更好地溶解,以利于作物吸收利用。但當超過某一極限值時,繼續增大灌溉量,溶解于水中的養分會隨水分向下遷移,進而影響作物對其吸收利用。

2.2 不同處理對春小麥、西蘭花水分利用效率的影響

水分利用效率為產量和耗水量比值。不同處理春小麥、西蘭花水分利用效率如圖2(a)、圖2(b)所示。從圖2(a)可看出,總體上,春小麥各處理水分利用效率隨著灌溉水量的增加呈下降趨勢。與MCK相比,MZ1~MZ3處理水分利用效率分別提高45.61%、38.40%、36.43%,差異較MCK均達到顯著水平(P<0.05)。因此,MZ1處理春小麥水分利用效率提高效果較佳。由圖2(b)可知,西蘭花各處理水分利用效率變化趨勢同其產量變化相同。與MCK相比,MZ1~MZ3處理水分利用效率分別提高29.59%、42.56%、35.47%,差異均達到顯著性水平(P<0.05)。因此,BZ2處理西蘭花水分利用效率提高效果較佳。

圖2 不同處理春小麥、西蘭花水分利用效率變化

春小麥各處理產量隨灌溉水量的增加呈單調增加趨勢,而水分利用效率變化則相反。主要由于盡管春小麥產量隨著灌溉水量的增加而增大,耗水量同樣增加,但由于耗水量增加幅度大于對應產量增加幅度,因而水分利用效率呈降低趨勢。盡管MZ3處理產量大于MZ2處理,但差異不顯著,同時MZ3處理耗水量大于MZ2處理耗水量,由于MZ3處理產量增加幅度低于耗水量增加幅度,因此其水分利用效率低于MZ2處理。西蘭花各處理產量與水分利用效率變化趨勢相同。主要由于隨著灌溉水量的變化,西蘭花產量變化較為顯著,盡管各處理耗水量隨著灌溉水量增加呈增大趨勢,但由于產量增加幅度遠遠大于耗水量增加幅度,因而其水分利用效率變化與產量變化趨勢相同。

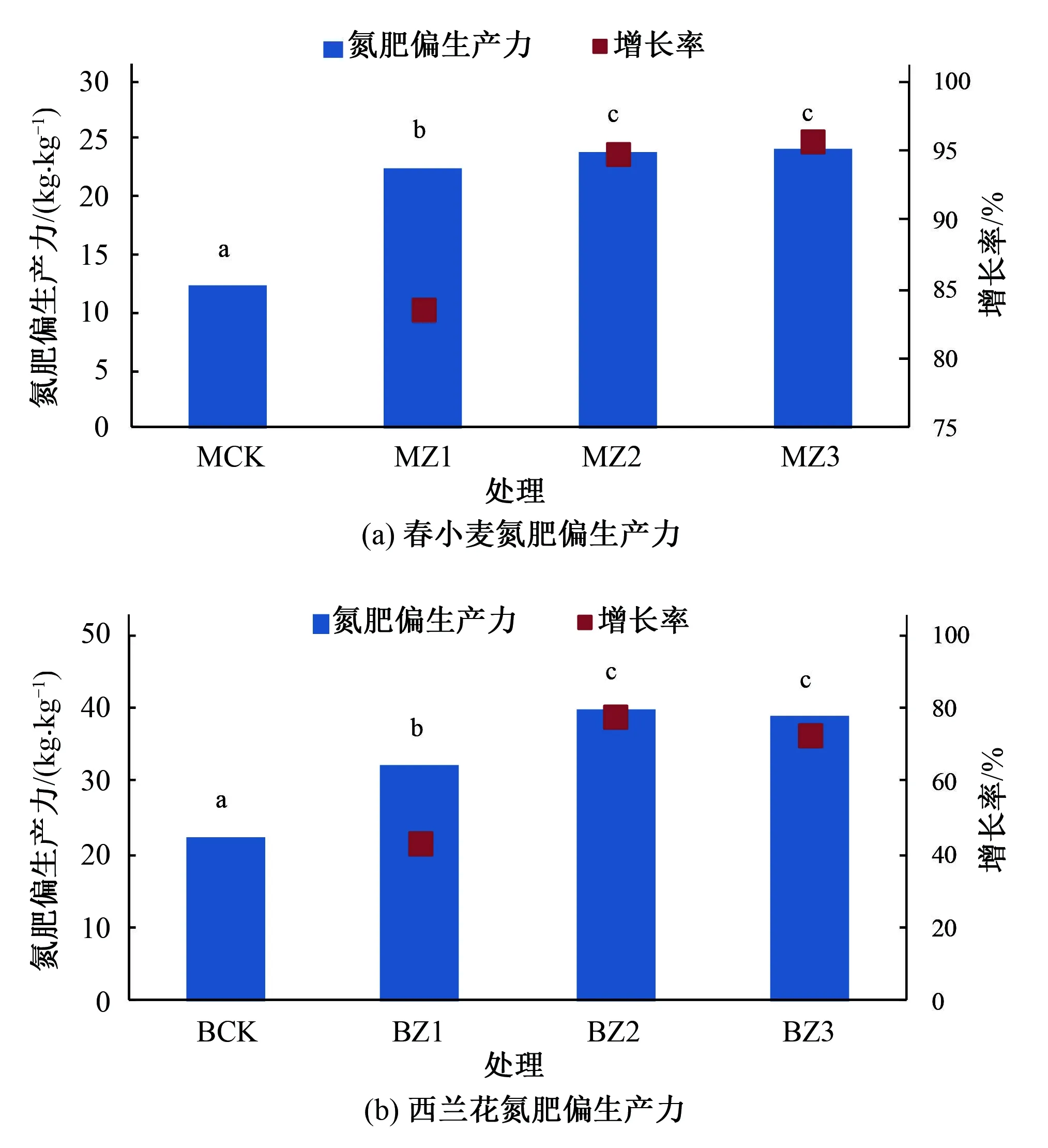

2.3 不同處理對春小麥、西蘭花氮肥偏生產力的影響

肥料偏生產力是指施用某一特定肥料下的作物產量與施肥量的比值。它是反映當地土壤基礎養分水平和化肥施用量綜合效應的重要指標。由于春小麥、西蘭花施用磷酸二銨與尿素中均含有氮元素,因而采用氮肥偏生產力來表征作物氮素的利用情況。不同處理下春小麥、西蘭花氮肥偏生產力如圖3(a)、圖3(b)所示。從圖3(a)中可看出,隨著灌溉水量的增加,春小麥氮肥偏生產力呈逐漸增大的變化趨勢。其中MZ3處理氮肥偏生產力最大,增長率為95.72%;MZ1處理氮肥偏生產力最小,增長率為83.60%。各處理差異較MCK均達到顯著水平(P<0.05)。因此,MZ3處理對氮肥的利用效果較佳。

圖3 不同處理春小麥、西蘭花氮肥偏生產力變化

圖3(b)為不同處理下西蘭花氮肥偏生產力變化。由于西蘭花為復種于前茬小麥上,因而其肥料施用量為小麥施肥量與西蘭花施肥量之和,但由于施于小麥的肥料部分為小麥所吸收利用,因而西蘭花氮肥偏生產力為相對于前茬小麥的相對值。因此,西蘭花氮肥偏生產力表示復種于前茬小麥的相對值。從圖3(b)中可看出,隨著灌溉水量的增加,西蘭花氮肥偏生產力同其產量變化趨勢相同。其中BZ2處理氮肥偏生產力最大,增長率為77.82%;BZ1處理氮肥偏生產力最小,增長率為43.29%。各處理差異較BCK均達到顯著水平(P<0.05)。因此,BZ2處理對氮肥的利用效果較佳。

綜上可知,隨著灌溉水量的增加,春小麥、西蘭花氮肥偏生產力隨之變化,變化趨勢同其相應產量相同。說明灌溉水量的增加,一方面改善了土壤水分狀況,另一方面使得施入土壤中的肥料能夠更好的溶解,有利于作物吸收利用。作物對肥料利用程度的增加,更好的促進了作物生長,從而使得產量相應增加。

3 結 論

(1)不同灌溉水量下春小麥復種西蘭花提高了相應產量、水分利用效率及氮肥偏生產力。其中,當春小麥灌溉水量為2 175、2 700、3 225 m3/hm2時,產量分別提高21.31%、28.72%、29.32%;水分利用效率分別提高45.61%、38.40%、36.43%;氮肥偏生產力分別提高83.60%、94.81%、95.72%。當西蘭花灌溉水量為2 325、2 730、3 000 m3/hm2時,產量分別提高7.03%、32.83%、29.03%;水分利用效率分別提高29.59%、42.56%、35.47%;氮肥偏生產力分別提高43.29%、77.82%、72.75%。

(2)對于春小麥而言,隨著灌溉水量增加,產量及氮肥偏生產力均呈增大趨勢,而水分利用效率呈減小趨勢。但當灌溉水量由2 700 m3/hm2增加到3 235 m3/hm2時,產量、氮肥偏生產力增幅較小,差異不顯著。而水分利用效率降幅較小,差異同樣不顯著;對于西蘭花而言,當灌溉水量為2 730 m3/hm2時,產量、水分利用效率及氮肥偏生產力增幅效果較佳。通過對小麥復種西蘭花產量、水分利用效率等因素綜合考慮,建議小麥復種西蘭花模式下各自最佳灌溉水量為2 700~2 730 m3/hm2。

□