“上膜下秸”措施對溫室土壤水熱鹽調控試驗研究

王 樂,張 娜,杜 斌,張紅玲

(寧夏回族自治區水利科學研究院,銀川 750021)

寧夏引黃灌區豐富的光熱資源十分有利于溫室的發展,近些年溫室栽培模式發展迅速,已經成為當地經濟作物種植的重要模式,極大地促進農民增收。但該灌區是典型的鹽漬化灌區,目前灌區鹽化面積23.4 萬hm2,約占總面積的40%,而溫室栽培受鹽漬化威脅較露地種植更為嚴重,會造成產投比降低,水肥資源利用率不高等問題。研究表明,科學合理的耕作措施,可有效調控土壤鹽分運動,改善作物生長環境[1-3],覆蓋(包括覆蓋地膜、秸稈及上膜下秸等)可抑制地面蒸發[4]、優化土壤水鹽分布[5-7]、改良土壤結構[8],從而使土壤生態過程向良性轉化,為作物生長創造良好的土壤環境并有效增加作物產量[9,10]。目前相關研究成果主要是對露地作物種植,針對上膜下秸措施在設施農業種植中應用研究報道較少。同時,設施農業種植因其周年性、全天候和反季節等特性,在秋冬季作物生長受溫度及光照影響較大。大量研究表明,覆蓋使夏季土壤溫度降低、冬季土壤溫度提高[11-13],探究上膜下秸措施對設施農業尤其是秋冬茬作物溫度的影響,對協調設施農業種植中土壤水、熱、鹽之間的關系,為作物生長發育創造適宜的土壤環境,達到穩產、高產具有重要意義。

本文通過研究寧夏設施農業秋冬茬種植中,翻耕、翻耕結合地表覆蓋地膜、翻耕結合秸稈深埋、翻耕結合地表覆蓋地膜結合秸稈深埋4種耕作措施對番茄生育期內土壤水、熱、鹽動態影響,以期為通過“上膜下秸”措施解決溫室種植鹽漬化問題,促進作物高產、穩產提供技術支持。

1 材料與方法

1.1 試驗區概況

試驗于2017年8月中旬至2018年1月在寧夏銀川國家農業科技園區科技開發區連棟溫室種植區內進行,該區位于賀蘭縣習崗鎮經濟橋村,地理位置為E106°19′4.23″,N38°35′11.85″,海拔高度1 102~1 122 m。

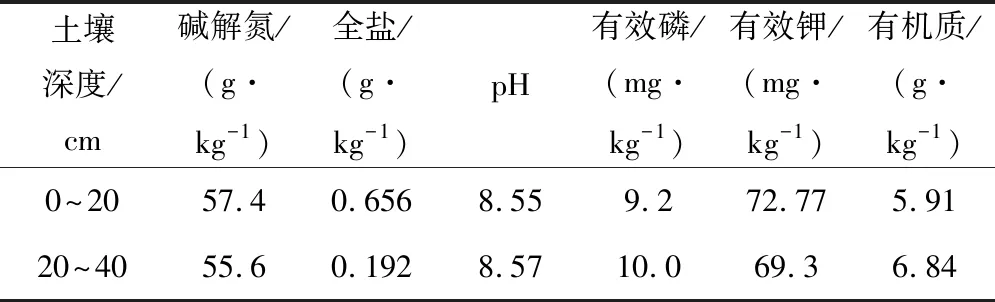

試驗區土壤質地為壤土,耕層平均土壤容重1.47 g/cm3,田間持水率20.9%(質量含水率)。試驗區灌溉水源為園區自來水,礦化度0.204 g/L,符合灌溉水質標準要求。土壤0~20、20~40 cm土層基本理化參數見表1。

表1 供試土壤基本理化性質

1.2 試驗設計

設翻耕(CK)、翻耕結合地表覆蓋地膜(M)、翻耕結合秸稈深埋(J)、翻耕結合地表覆蓋地膜結合秸稈深埋(J+M)4個處理,重復3次,共12個試驗小區。試驗小區長17 m,寬9 m,面積為153 m2,按隨機區組排列。

各試驗小區四周挖深1 m后用雙層塑料布阻隔,各小區互不影響,中間用土填實空隙。為了不影響到土壤耕作作業和作物根系生長,涉及秸稈深埋的處理均在距地表40 cm深處埋設秸稈層,將小區土壤0~20和20~40 cm層次分別取出,并分開放置,然后把約10 cm長的玉米秸稈均勻鋪設在40 cm深處,鋪設厚度5 cm,合0.8 kg/m2。為了提高實驗的可操作性并模仿實際機具操作效果,本試驗最后將土壤按原層次回填壓實,回填完成后及時灌水,使0~60 cm深土壤達到田間持水率水平。對照處理和覆蓋地膜處理不埋設秸稈層。整個生育期的灌溉方式為滴灌,各小區的水肥均完全一致,按常規管理進行,其中灌水定額為225 m3/hm2,灌水周期7~8 d,后期溫度下降耗水量減少,灌水周期適當延長。全生育期施肥7次,總施肥量720 kg/hm2,所用肥料為華爾沃農化有限公司生產的N∶P∶K為20∶20∶20的高溶解度水溶肥,通過滴灌系統隨水施入。試驗以番茄為供試材料,試驗周期為 2017年8月20 日-2018 年1月15日。2017年8月28日定植,8月20日埋設秸稈,8月27日覆膜,株距36 cm,行距 75 cm。

1.3 試驗測試內容及方法

(1)土壤含水量和地溫。通過WITU_GeoScan單桿多節式水熱傳感器以半小時為步長監測土壤0~20、20~40、40~60 cm的實時土壤水分及地溫。同時在番茄各生育期(苗期~開花著果期、開花著果期~結果盛期、結果盛期~果實成熟期)對各處理小區灌水前后進行分層取土,采用烘干稱重法對儀器自動測定的含水率進行校對。

(2)土壤全鹽含量。在番茄各生育期對各處理小區按0~20、20~40、40~60 cm進行分層取樣,采用電導率法測定土壤全鹽量。

1.4 數據分析

采用Microsoft Excel繪制圖表,SUFER12.0軟件繪制等值線分布圖。

2 結果與分析

2.1 “上膜下秸”措施對土壤含水率的影響

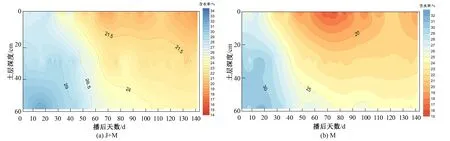

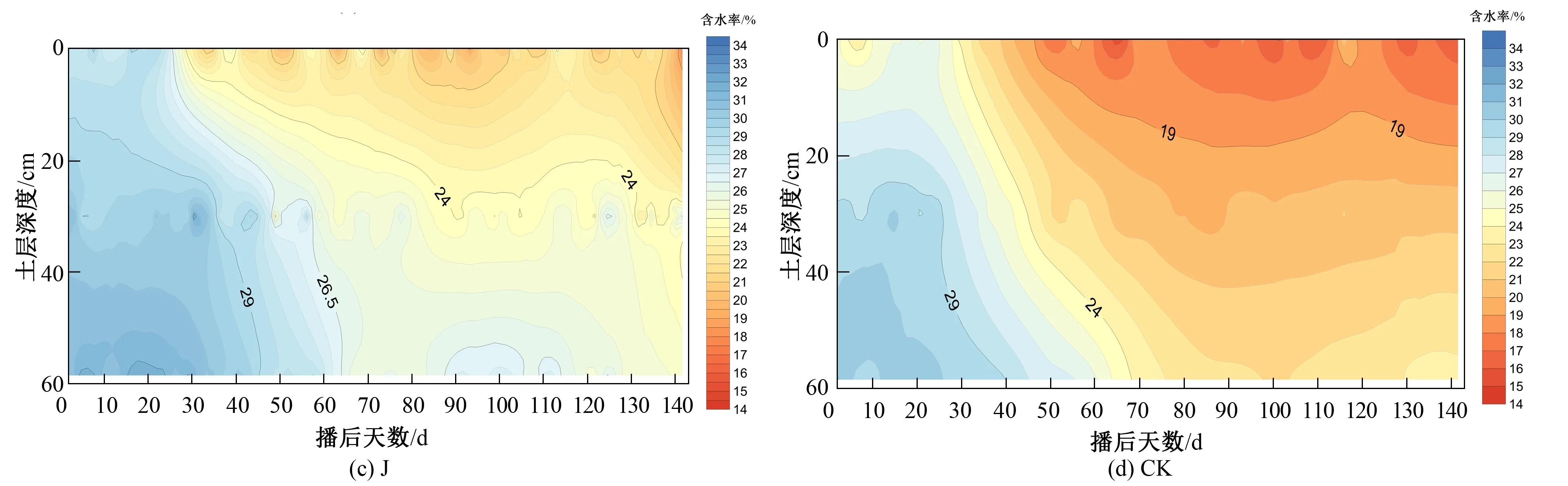

各處理在番茄生育期內土壤剖面含水率等值線分布見圖1。可以看到,各處理土壤含水率總體表現為隨土層深度增加而升高,隨生育期推移而降低。

各處理土壤蓄水保墑效果不同,其中J+M處理表現出較好的蓄水保墑效果。整個生育期J+M、M、J及CK平均含水率分別為24.74%、22.71%、23.47%及21.64%。J+M處理含水率較M、J及CK分別高8.96%、5.45%、14.32%。

不同土層中,0~20 cm土層J+M、M、J及CK平均含水率分別為21.85%、19.41%、20.97%、18.42%,J+M處理較M、J及CK分別高12.58%、4.22%、18.65%;20~40 cm土層各處理含水率分別為25.49%、23.11%、23.81%、21.97%,J+M處理較M、J及CK分別高10.29%、7.04%、16.01%;40~60 cm土層各處理含水率分別為26.89%、25.60%、25.62%、24.54%,J+M處理含水率較M、J及CK分別高5.02%、4.96%、9.56%。

2.2 “上膜下秸”措施對土壤溫度的影響

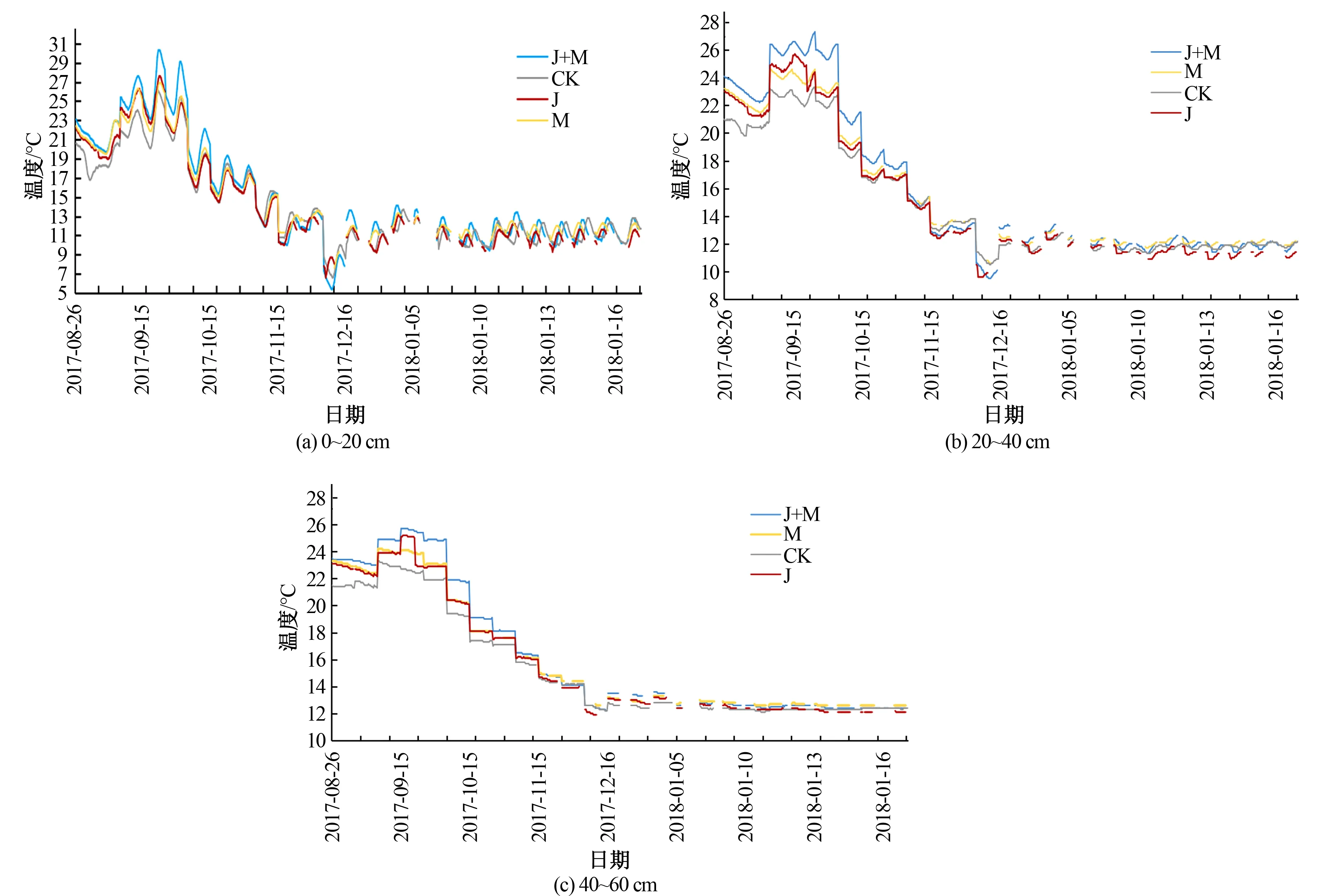

不同處理整個生育期不同土層溫度基本為J+M>M>J>CK,其中,整個生育期平均溫度J+M處理0~20、20~40、40~60 cm土層較M處理分別高0.57、0.64、0.47 ℃,提高3.52%、3.81%、2.73%;較J處理分別高0.99、0.95、0.63 ℃,提高6.23%、5.74%、3.65%;較CK分別高1.44、1.35、1.20 ℃,提高9.35%、8.42%、7.20%。可見,J+M處理較其他處理提高溫度會隨土層深度增加而減少,可顯著提高0~40 cm土層土壤溫度。整體而言,整個生育期平均溫度J+M處理分別較M處理、J處理及CK提高0.56、0.85及1.33 ℃,提高比例為3.35%、5.21%及8.32%。不同土層各處理土壤溫度對比見圖2。

圖1 各處理生育期土壤含水率分布

圖2 生育期不同土層土壤溫度變化示意圖

2.3 “上膜下秸”措施對土壤鹽分的影響

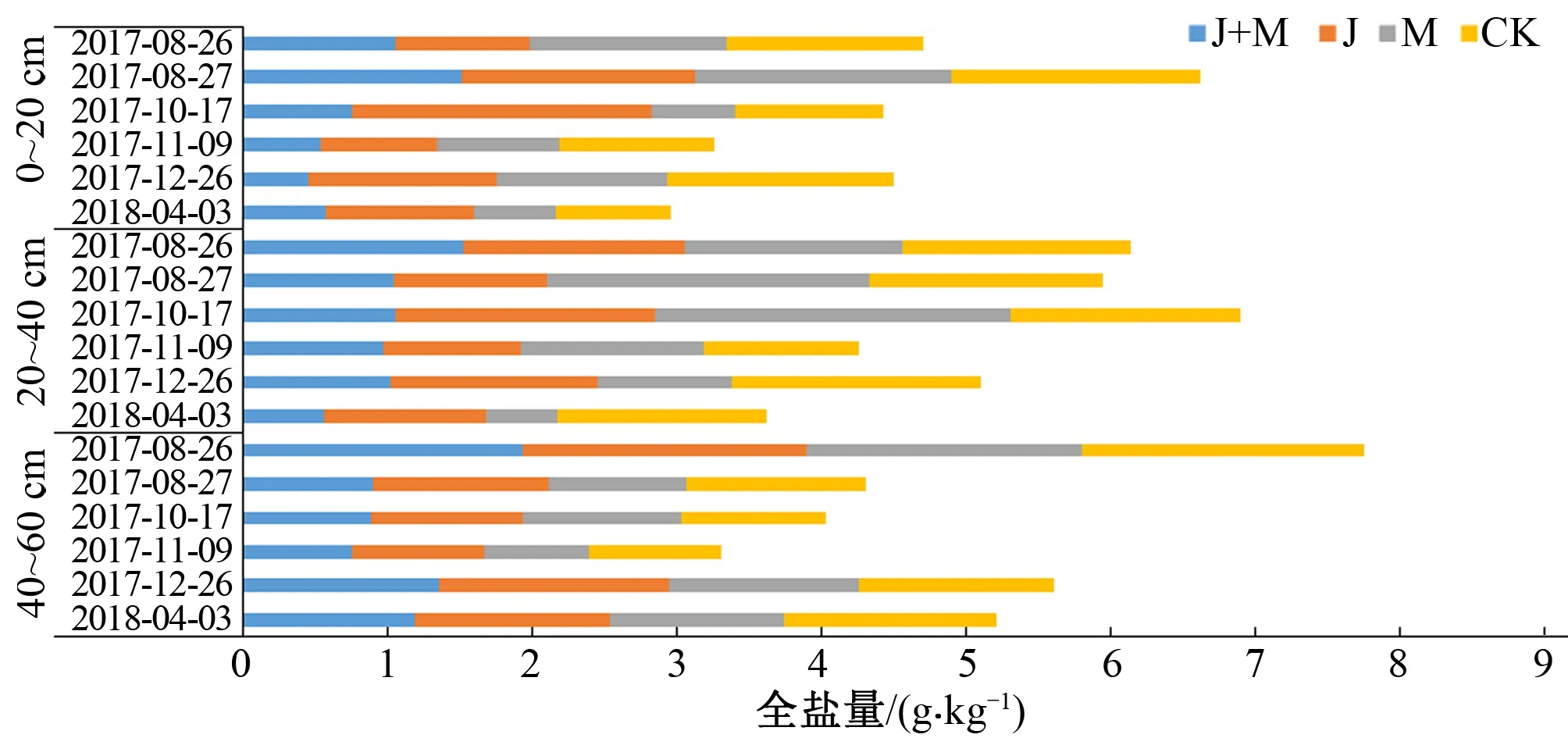

測定秸稈深埋前到作物收獲后0~20、20~40、40~60 cm土層土壤鹽分,可知,整個過程J+M、J、M、CK處理全鹽含量均值分別為1.00、1.32、1.24及1.36 g/kg,即J+M處理較J、M、CK處理分別低0.32、0.24、0.36 g/kg,分別降低鹽分24.44%、19.65%、26.64%。

不同土層中,0~20 cm土層J+M、J、M、CK處理全鹽含量均值分別為0.81、1.30、1.05 及1.26 g/kg,J+M處理較J、M、CK處理分別低0.49、0.24、0.45 g/kg,降低鹽分37.49%、22.55%、35.06%;20~40 cm土層,J+M、J、M、CK處理全鹽含量均值分別為0.02、1.32、1.48 及1.50 g/kg,J+M處理較J、M、CK處理分別低0.3、0.46、0.48 g/kg,降低鹽分22.74%、30.95%、32.12%;40~60 cm土層,J+M、J、M、CK處理全鹽含量均值分別為1.16、1.35、1.20及1.32 g/kg,J+M處理較J、M、CK處理分別低0.18、0.04、0.16 g/kg,降低鹽分13.57%、3.24%、11.86%。各處理土壤鹽分變化見圖3。

3 結 論

(1)J+M措施可綜合發揮地膜覆蓋的保墑作用和秸稈深埋針對>20~40 cm土層的持續保墑效果,且能使土壤含水率保持相對穩定。整個生育期J+M處理含水率分別較M、J及CK高8.96%、5.45%、14.32%。

(2)J+M措施具有較好的增溫作用,整個生育期平均溫度較M、J及CK處理提高3.35%、5.21%及8.32%, 對于溫室秋冬茬作物生長具有重要作用。

圖3 不同處理全鹽量變化圖

(3)J+M措施可顯著抑制積鹽,較J、M、CK處理土壤全鹽含量分別降低24.44%、19.65%、26.64%,可有效改善溫室鹽漬化土壤鹽分表聚和深層積聚特征。

□