淺議奶的非營養功能—奶與奶制品潛在健康功能的前瞻性研究動態

文郭利亞 黃 銳 杜兵耀 任大喜 胡長利 張養東*

(1 中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所;2 河南科技學院;3 中墾華山牧乳業有限公司’4 浙江大學動物科學學院奶業科學研究所;5 江蘇南京衛崗乳業有限公司)

近20 年來,乳品營養或乳品化學領域的研究者,對哺乳動物奶汁的新發現和研究集中在一個焦點上:奶與奶制品中存在著種類眾多、含量甚微、作用明顯的生物活性物質(Biologically Active Compounds in Milk)。這些生物活性物質對哺乳動物后代的作用,并不完全是傳統意義上的營養功能(Nutritional Functions),而是不經過一般營養成分的完整代謝循環,發揮“機體調節、維持身體生化、生理平衡”的健康功能[1]。《奶與奶制品化學及生物化學(第二版)》將其歸類為“奶的非營養功能(Non-nutritional Functions of Milk)”[2]。“非營養功能”對食品科學來說并非一個新概念[3],但此說法在我國奶業產業及研究中少見提及,不但較為陌生,且與傳統認識存在差異。

本文主要是對《奶與奶制品化學及生物化學(第二版)》內容的一些學習總結和思考,與大家交流分享,拋磚引玉,以期引起國內同行和相關人士關注。同時,也期望交流匯集更多信息和討論,征得奶的“Non-nutritional Functions”更合適的中文譯名。

奶的非營養功能概念及釋義

奶汁的概念及基本作用

奶汁,也可稱作乳汁,是雌性哺乳動物所產生的一種特殊生物體液,目前地球上生存著超過4 000 種哺乳動物,每種都有獨特的奶汁。奶汁的作用是滿足分娩出生的幼體動物在其生命最初時期的生長發育所需的全部營養,直到幼體動物發育到有能力利用其他食物資源來維持生存的程度,即“斷奶”。在哺乳期,母體的奶汁可以滿足幼體動物健康生存和生長發育的全部需求。因此,奶汁在食物營養學上歷來也享有“完全食物(Complete Nutritional Requirements)”的美譽[2]。

本文討論奶的非營養功能自有特點,與藥品及其他食物不完全一樣。其本質上依然屬于奶汁營養成分組成,但是具有某些確定的特殊性作用[3]。在國際上,奶業研究者對這些特殊性功能,給出的早期文字描述是“特定的生化、生理功能,對人體健康的影響力巨大”[1]。本文將聚焦于此類“特定的生化、生理功能”,即重點介紹奶的非營養功能研究動態。同時,本文所述的“奶汁”“乳汁”及“奶”,除非另有說明,均指生乳,即從健康奶畜乳房中擠下的可能經過過濾和冷卻,但未經過加熱和其他處理的奶[4],因為無論對奶進行熱殺菌還是非熱殺菌處理,都會改變奶的非營養功能成分的結構和性質。

非營養功能概念的提出及發展

奶的非營養功能,是Fox等學者在1998年《奶與奶制品化學及生物化學(第一版)》一書中,第一次提出的一個全新的、發展中的概念[5],但當時沒有給出具體定義或釋義。然而概念的出現并非偶然,一方面食品行業很早就有利用乳脂、乳蛋白等成分作為調理食品質地狀態等用途,并且將此類效應稱為某類乳成分的“功能”;另一方面,早在1965年,國際醫學等領域就開始關注奶酪加工中出現的“糖巨肽”[6],之后許多研究發現“乳蛋白的衍生肽”可能具有潛在的多種生物活性功能[7,8]。然而,《奶與奶制品化學及生物化學(第一版)》對奶的功能性的論述,無論篇幅和深度都非常有限,乳蛋白的功能探討只有兩個小節,分別是第四章中:“4.15 Functional Milk Proteins(限于改善食品理化性質的功能)”和“4.16 Biologically Active Proteins and Peptides(側重于蛋白質和多肽潛在的生物活性功能)”。2015年出版的《奶與奶制品化學及生物化學(第二版)》,有關章節發生了明顯變化,第一版中的“4.15 Functional Milk Proteins(功能性牛奶蛋白)”繼續得以保留,但修改成了“4.18 Functional Milk Protein Products(功能性牛奶蛋白產品)”;第一版中的“4.16 Biologically Active Proteins and Peptides(生物活性蛋白和肽類)”的內容則大幅擴容,新增了含有12個小節的獨立一章,即“Chapter 11. Biologically Active Compounds in Milk(奶中的生物活性成分)”,這是第二版中最大的更新部分,也是全書一個新的亮點。

在第二版更新的時間里,現代生物化學對蛋白質衍生的多肽等物質的認識也進一步深化,發現由氨基酸構成的一類小分子蛋白質,具有與蛋白質相同的化學組成,不僅是生命的重要組成部分,還能夠擔當溝通組織細胞與器官之間的信息因子,具有直接參與人體細胞的代謝活動等作用[9]。

盡管第二版的出版時間與第一版間隔近20 年,然而“奶的非營養功能”作為一個持續發展中的新概念,至今依然沒有給出具體確切的定義,可見概念的定義還未到成熟定型之時,仍尚待更多的實踐和證明。這些新的研究動向將會給全球奶產業、乳品功能和人類健康,帶來更大的開拓和發展空間。

圖1 牛奶的非營養功能示例[1]

非營養功能的外延內容

由于迄今未見以語言文字給出“奶的非營養功能”的術語釋義,只能在找到的有關資料中,梳理一些哺乳動物奶的“非營養功能”的可能內容,即定義的“外延”。

長期以來人類對牛奶的了解,遠超其他哺乳動物的奶汁。歷史上很早就有利用新鮮牛奶來解毒和清洗傷口的記載,18世紀之前,人類就知道牛奶里含有抗菌、抑菌成分,例如乳過氧化物酶、免疫球蛋白等。近年來,奶類研究也高度集中在牛奶上,但研究工作很少將牛奶從傳統的“營養功能”提升到“非營養功能”的層次進行分析。本文以牛奶為例,探討牛奶的非營養功能的外延內容。

從圖1可以發現,牛奶的非營養功能,在骨骼健康、心臟健康、體重控制、情緒調整、免疫防御、消化系統健康、口腔健康等多個方面發揮作用。追溯根源,這些功能主要由乳蛋白和肽類提供,包括免疫球蛋白、酶和酶抑制劑、結合蛋白或載體蛋白、生長因子和抗菌劑等[2]。除此之外,牛奶里的脂類、糖類、維生素、微量元素等其他營養素也可能具有生物活性,或是構成生物活性物質的必要組成部分。

圖2 牛奶中的生物活性物質

圖1顯示,中心位置是“牛奶里的生物活性物質”,說明這些生物活性物質是產生非營養功能的主要成分。研究發現,牛奶里的生物活性物質包含很多種類(圖2)[1,2]。

生物活性物質(Bioactive Components)的定義仍在發展之中,目前并沒有統一的結論。主流說法和概念,是指能夠影響生物學過程的底物,對身體功能或身體狀況乃至身體健康產生影響的成分。也有學者認為,食物中的生物活性物質還應包括兩個必須條件[2]:一是膳食中的組分必須能在實際生理條件下發揮明顯的可度量的生物學效應;二是測得的生物活性必須對健康有利,不得有毒性、致敏性或致突變性等有害效應。一些研究者對奶中的生物活性物質,按生理功能提出了分類體系,包括胃腸系統發育、活動和功能,新生兒發育,免疫系統發育,以及微生物活動(包括抗生和促生作用)4 個方面[2]。但此分類系統局限在純理論探討,而在具體研究和討論多種生物活性物質類型時,顯得不夠全面,仍然主要采用傳統營養成分歸屬來源的方法進行分類,且該分類系統也容易產生一種導向:認為生物活性物質是以源于蛋白類的物質居多,源于其他營養素的較少。因為傳統營養成分中的脂肪、碳水化合物、金屬微量元素、維生素等某些物質生理功能的發揮,也多是在與某些特殊蛋白片段或與蛋白協同后才能產生[1]。

從奶中生物活性物質看奶的非營養功能

奶中蛋白質類生物活性物質

1880年前后,從化學角度研究已認識到,哺乳動物奶汁中最主要的蛋白質可以分為酪蛋白和乳清蛋白兩大類,兩者性質不同,在乳品工業中均占有重要地位。隨著對非營養功能認識的提升,酪蛋白和乳清蛋白正變得越來越重要,新的證據表明,它們不僅是重要的營養物質,而且在人類新陳代謝和維護健康過程中起著至關重要的特殊作用[2]。

奶中多肽類物質

氨基酸序列和空間結構,是決定蛋白質性質和功能的關鍵。早期形成這個概念的事實多來自于乳清蛋白,因此在相當長一段時間里,對乳清蛋白類產品的重視程度,遠大于酪蛋白類產品。之后研究逐漸發現,許多產生非營養功能的氨基酸序列是“鑲嵌”在大顆粒的酪蛋白或較大顆粒的乳清蛋白結構的內部,分子量相對較小,并不獨立出現在天然乳汁中。

這可能是在相當長的一段時間內,人類對奶的健康功能的認識大多局限在獨立存在于奶汁中的個別蛋白質成分,例如各種免疫球蛋白、乳過氧化物酶等;而對天然奶汁里不獨立存在而是“鑲嵌”在獨立成分內部的生物活性物質,認識和了解得較晚的一個原因。因為這些成分只有在被機體攝入并在消化道內降解之后,或者在體外采用某種方法水解,這些內部的生物活性物質才能被釋放出來,人類才能夠觀察到其存在并研究其是否具有活性作用。目前的研究已改變了對乳清蛋白和酪蛋白認識的重要性次序,已確認發現的源自酪蛋白生物活性肽的種類和數量,明顯多于乳清蛋白[2]。2000年前后,國內學者介紹國外研究進展時,這些活性物質被稱為“乳源性生物活性肽”[10]。

截至目前,科學家已經發現奶中存在著數百上千種不以“免疫蛋白”命名的具有免疫功能的蛋白質。準確地說,是其中帶有某種特殊氨基酸序列的片段(Fragment),這些片段一旦被釋放出來,就具有顯著的免疫作用。例如早期人類在用酶法制作奶酪時,發現牛奶、羊奶的蛋白質對來自犢牛和羔羊胃黏膜的提取物非常敏感,一接觸就發生沉淀,后來證明這主要是酪蛋白的沉淀物。1965年研究發現,飲奶(包括牛奶、羊奶或人乳)后,人的胃里也出現類似的沉淀物,同時還出現了第一個酪蛋白的降解產物,是來自κ-酪蛋白的f106-169片段,該片段由于高度糖基化,所以命名為“糖巨肽(Glycomacropeptides,C-GMP)”[2]。不同動物奶汁得到的f106-169片段,性狀亦不完全一樣,主要差異在于糖基化的程度不同[2]。因此,低度糖基化的也被稱為“酪蛋白巨肽(Caseinomacropeptide,CMP)”[2]。這是迄今為止,進食牛奶后在消化道前端的胃里,發現的最早自然釋放出來的“非營養生物肽”,具有抗菌抗病毒等功能;也是動物機體高效率間接獲得的一種生物活性物質,由此改變了對乳中蛋白質營養的傳統認識[2]。

酪蛋白的生物活性功能

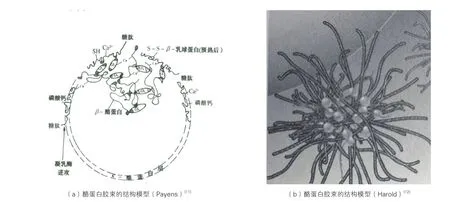

天然奶汁中酪蛋白主要是以“團聚”的方式,形成酪蛋白膠束大顆粒(Casein Micelles)而穩定存在。1958年研究者提出第一個酪蛋白膠束結構模型后,許多學者進一步研究,不斷進行完善,陸續提出和構建了近20 種“酪蛋白膠束結構模型”。基本認為,酪蛋白膠束是由400~600 個不同的酪蛋白隨機參與組成的一個酪蛋白膠束大顆粒。每個大顆粒的外面薄薄稀疏的一層,是由親水性κ-酪蛋白帶著膠體磷酸鈣(CCP)組成[2]。包裹在里面的是疏水性的其他類酪蛋白,比如α-酪蛋白、β-酪蛋白等,內部的這些酪蛋白組分之間多由膠體磷酸鈣基團連接在一起[2]。因此,通常情況下,奶中的酪蛋白膠束顆粒表面并非是“電中性”的,所以整體顯示出穩定的膠體性質。兩個代表性的早期結構模型見圖3。

圖3 酪蛋白膠束的結構模型

圖4 κ-酪蛋白的氨基酸序列

κ-酪蛋白是由169 個氨基酸組成的長鏈,沒有螺旋和折疊等蛋白質二級結構[圖3(b)、4]。在自然狀態下,奶在動物胃里接觸到胃黏膜表面的凝乳酶后,發生酶解,長鏈斷裂,酶解位點出現在Phe105和Met106之間的肽鍵上,其中f1-105較長的一段具有疏水性,這一段也稱為副-κ-酪蛋白(para- κ-casein),將與其他內部疏水的多種酪蛋白共沉淀而進入乳凝塊(也是制作奶酪時第一步操作獲得的凝奶);較短的另一段f106-169帶著糖基,保持著水溶性,在制作奶酪時排放進入乳清。

研究證明,人類飲奶后,在胃里會出現的酪蛋白巨肽(CMP/GMP),發揮著調控胃酸分泌、防止蛋白過敏、抑制胃中病原菌細菌生長、抗病毒、抗毒素、免疫調節等功能,且糖基化程度越高功能效果越強[2]。需要注意的是,由于奶及奶制品加工熱處理強度差異,只有未經加熱操作的生乳和經過最低強度熱處理得到的巴氏消毒奶,在進入消化道之后才會出現這樣的變化和功能。因為生乳中酪蛋白未受到熱損傷或破壞,酪蛋白膠束外圍成分處在天然狀態下,巴氏消毒奶熱損傷或破壞相對最小,κ-酪蛋白一級結構中的Phe105和Met106之間的肽鍵處于“開放”狀態,在凝乳酶作用下才能夠發生“斷裂”,進而酶解產生酪蛋白巨肽(CMP/GMP)[2]。

研究發現,f106-169蛋白片段隨著食物的消化運動沿著胃腸道下行,在遇到其他酶或滿足降解條件時,又會發生多種降解,得到f106-116、f106-112和f106-110等不同的片段,可能有6 種之多,且都有各自的生理功能,統稱為κ-酪蛋白衍生肽(κ-casein-derived peptides)[2]。研究者認為,在一段氨基酸鏈序列里可能不止一個片段具有生物活性,從胃到十二指腸遠端的區域里,能夠降解釋放出來的活性肽的數量和分子量都在逐漸減小[2]。這些認識加快了在“鑲嵌”方向上發現新的功能性物質的速度,也推動了從奶中乳清蛋白、非主要蛋白質(微量蛋白)、酶類和非蛋白態含氮物等其他成分里尋找生物活性物質的研究。分析認為,某些特定氨基酸短序列可在酪蛋白一級結構不同位置重復(Overlapping)出現,并可能在消化道里不同的部位發生降解,原因在于這些物質抵御消化道內“被消化”能力的強弱不同,所得到的蛋白片段出現差異,因而具有不同的活性功能。另一方面,不同的氨基酸序列降解出來的蛋白質片段,也存在相同活性作用的可能[2]。

按照傳統的營養學理論,動物機體利用食物里的一般營養物質的消化吸收規律是:在胃腸道里經過消化、吸收、重組、運送等過程(圖5)[13]。

圖5 主要營養物質代謝路徑圖

研究發現,奶中κ-酪蛋白可以在不經過完整的消化吸收循環,提前釋放出活性肽,為身體提供高效“服務”。值得關注的是,人體攝入牛奶后,胃中獲得酪蛋白巨肽,酪蛋白膠束的最外的水化層破裂,被包裹在里面的各種疏水酪蛋白同時暴露出來。隨后在胃里會很快出現第二批蛋白降解產物,由原來包裹在膠束里面的αs1-酪蛋白和β-酪蛋白降解得到的,如f165-199(αs1)和f193-209(β-CN),且都與CMP相似,具有不同的特殊生理功能[2]。可以設想,如果αs1-酪蛋白和β-酪蛋白缺失膠束外面水化層的保護,在胃里出現的第二批降解產生的活性肽,很難說就是具有特殊功能的f165-199(αs1)和f193-209(β-CN)。

乳蛋白非營養功能的啟示

總之,牛奶中特定的蛋白質與其他食物資源的蛋白質相比,很大的區別是在消化道里不需要經過完整的消化代謝循環過程,可以分步降解而出現許多功能性活性肽,且能夠出現在機體最需要的空間點和時間點上。牛奶的這個特點,正是現代醫藥學中靶向藥物追求的目標,只是導向和護送到達“靶點”的所有保護性修飾,是自然發生的。同時還應看到,在許多條件或場合下,肽類不是單獨而是與其他部分營養成分結合起來才能產生作用。這些新的發現和認識,較好地幫助理解奶的非營養功能,對以后制定或解釋“Non-nutritional Functions of Milk”的定義或內涵,也將會是必不可缺的組成內容。同時,奶的非營養功能與中醫學倡導的食藥同源理念,在一定程度上較為契合。

奶中其他類生物活性物質

近年來許多研究發現除了乳蛋白之外,奶中其他營養素包括脂類、糖類、維生素和礦物質中也存在生物活性物質,而且也具有類似的特征,即在消化道里不需經過完整消化代謝循環過程,而是自然地在消化道中逐步降解出各種功能性成分。

乳脂類和乳糖類

傳統營養學認為乳脂的主要功能是提供能量,但其中的部分成分,具有一些特定的生物活性功能,例如必需脂肪酸、亞油酸和亞麻酸以及脂溶性維生素、甾醇、磷脂等。新的研究發現,6~10 個碳鏈長度的中鏈脂肪酸(MCFAs)具有減體重、減脂肪方面的特殊效果。如共軛亞油酸(CLA),有抑制癌細胞、抗肥胖、免疫系統調節以及抑制動脈粥樣硬化形成和控制糖尿病等效果,被認為具備治療或預防II型糖尿病、預防心臟病以及控制體重等促進健康的潛在作用。生物體內的各種膜狀物質歷來備受關注[14],也包括奶中的脂肪球膜,該膜表面不僅附聚著大量,可能具有抗菌、抗病毒、抗乳腺癌等功效的糖蛋白、脂蛋白、糖脂等活性成分,更重要的是脂肪球膜上可能存在著特定的小環境,是多種“生物信使”的重要場所。

傳統營養學中,糖類的主要功能也是提供熱量,但陸地哺乳動物奶汁中糖類含量普遍不高,與奶中出現的脂類和新生嬰兒體內儲存的“棕色脂肪”所攜帶的熱量相比,明顯偏低。奶中的糖類里,乳糖占有絕對高的比例,其他糖類如葡萄糖、果糖等含量甚微。盡管幾乎所有哺乳動物奶中都存在微量寡糖,但也存在個別哺乳動物的奶汁中不含乳糖的情況[2]。研究也逐步認識到,奶中糖類的主要功能并非是單一地提供熱量,可能更重要的功能是非營養功能。科研討論中有一個長久存疑的問題:“半乳糖是否能進入大腦成為大腦的組成成分(Cerebroside)[11],現在則再次成了一個研究熱點。有跡象表明半乳糖的一個重要角色,可能是在新生兒體內充當了傳遞生物指令的信使作用。

所有的哺乳動物包括人類,斷奶之后普遍會出現乳糖不耐受的現象[2]。對其原因的探討,也是一個值得深入的研究內容。動物學家認為,斷奶是物種為了生存競爭而形成一種自我保護的本能反應[14]。乳糖不耐癥可能是機體發出的一種斷奶警告,不斷奶可能存在潛在的健康風險,除了以前有爭議的誘發白內障之外,現在還發現含乳糖的食物可能會促進乳糖不耐癥動物腸道里的腸球菌(Enterococcus)過度生長,干擾腸道微生物的菌相平衡[15]。另一方面,也可能因為隨著新生幼體身體的組織分化和發育趨于成熟,斷奶之后的生長發育,機體不再需要乳糖類信使傳遞指令。

維生素

隨著對奶的非營養功能認識逐步增加,對奶中維生素和微量元素的認識也發生了許多變化。以前以為維生素或微量元素本身就是營養素,都能夠獨立發揮作用,現在的認識可能不完全是這樣。

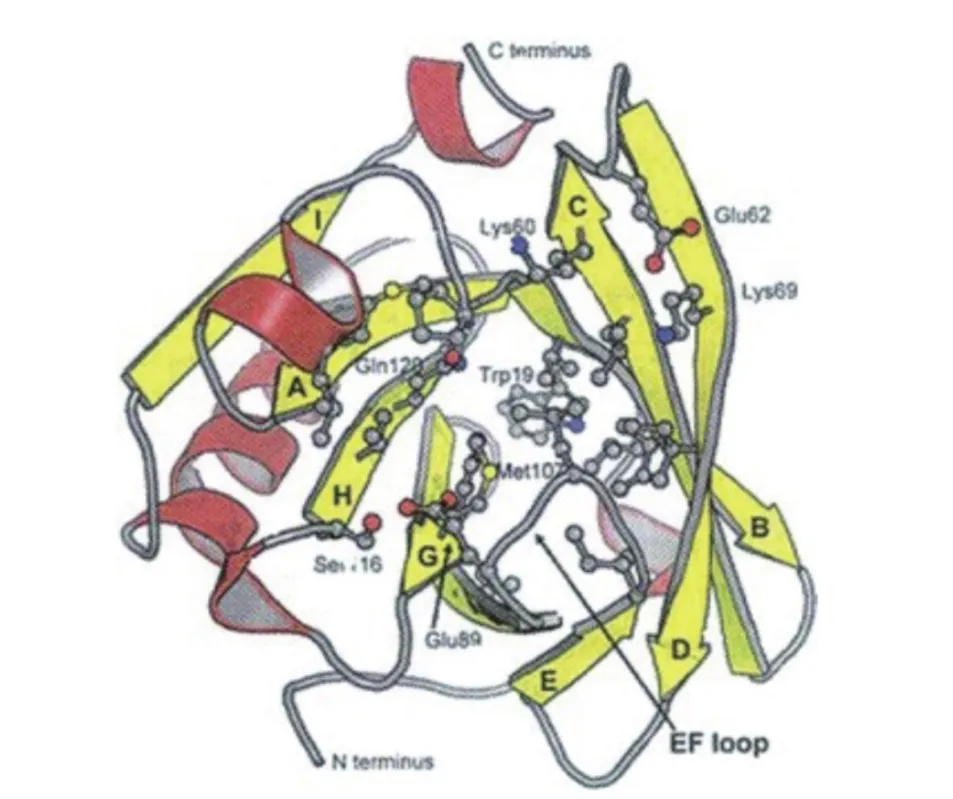

近年來,研究發現奶中維生素可與特異蛋白質結合發揮作用,比如維生素A、D、B2、葉酸、B12等。維生素被轉運到達腸道之前,能夠與特異蛋白質結合,使得腸道微生物不能利用這些維生素,只能為人體利用,因此,也產生了間接的抗生作用。如已經發現溶解在乳脂里的視黃醇,能夠與β-乳球蛋白結合而發揮功能。在β-乳球蛋白的二級結構中,15%為α-螺旋,43%為β-折疊,外形似一個直徑約為3.6 nm的球體。應用X射線晶體學對β-乳球蛋白的三級結構研究,發現表面結構致密的球體內部存在一個“空心狀的窩”,稱為花萼(Calyx)(圖6)[2]。中心位置的色氨酸殘基(Trp19),是空心狀的窩底。結合上去的視黃醇,就嵌在β-乳球蛋白的花萼里。

目前,關于視黃醇如何穿透過脂肪球膜還有待研究,但已了解到在花萼里的視黃醇,可以免遭其他“傷害”,完整地被轉運到腸道里面,被有效地吸收利用[2]。然而,在牛奶升溫或者高速泵送遭遇空氣沖擊時,β-乳球蛋白易發生變性,結構里的螺旋、折疊等結構發生松散,而結構致密的表面也展開,花萼結構會被破壞,視黃醇的功能也會隨之發生變化。β-乳球蛋白的展開狀態,對乳品加工的工藝控制具有非常重要的意義[11]。

表1 高鈣食物鈣含量排序表(摘引)

圖6 牛奶β-乳球蛋白三級結構示意圖

又如,從牛奶和人乳中分離得到的葉酸結合蛋白(FBP),是一種分子量約35 kDa的糖蛋白。糖基化的FBP是水溶性的,具有抗消化酶水解能力。研究證明,FBP對葉酸的吸收、分布和存留至關重要,其中一個原因是由于葉酸結合了FBP,使微生物難以利用葉酸,微生物的生長受到抑制,從而間接發揮出抗菌作用。此外,還發現一定強度的熱處理會降低FBP的效用,可能與蛋白質遇熱變性有關[2]。

微量元素

對微量元素的營養效果評估,總會認為元素含量決定效果,最多考慮到元素的存在形態可能也是一個影響因素。如 “有機鐵比無機鐵容易吸收”的說法,至于“有機鐵”的定義卻無確切釋義。提到補鈣,一種普遍的說法是首選奶制品,認為奶及奶制品含鈣量高。其實主要不是因為奶中鈣含量高,補鈣關鍵在吸收,而是由于奶中的鈣吸收效率非常高,這是其他食物難以達到的。

(1)牛奶中的鈣含量

牛奶中鈣含量通常為120 mg/100 g左右,人乳的鈣含量約為30 mg/100 g。通過比較高鈣食物中的鈣含量[16],可以發現,鈣含量排序前十位的食物中沒有牛奶,可見僅從含量上看,牛奶的鈣含量并不高,而石螺中鈣含量高達2 458 mg/100 g,是牛奶的20 多倍(表1)。

“食物營養成分表”中每100 g可食用部分的鈣含量數據,是實際測得的。測定的樣品需經過高溫灼燒,灼燒后結合在元素上的其他物質都發生灰化,因此,數據只是元素本身含量。由于“能夠結合元素的活性肽”的發現,打破了這個種認識局限,當前在進行科學研究討論時,類似“有機”的說法也不斷被更新,較好地解釋即使含有相同含量的同一元素,產生的生物活性及最終效果卻可能大為不同。

(2)奶中微量元素存在形式

奶中酪蛋白和乳清蛋白都是含有多種微量元素的結合肽,功能區結構主要是αs1-酪蛋白的f43-58和f59-79,αs2-酪蛋白的f46-70,β-酪蛋白的f1-25、f1-28、f33-48。盡管這些酪蛋白元素結合肽的氨基酸序列各異,但都包含同一段序列:Ser-Ser-Ser-Glu-Glu。但不同結合肽中含有的這一段相同序列,與金屬元素的結合力存在差異,原因可能與磷酸結合位點較遠的氨基酸殘基的極性有關。結合的對象分別是鈣、鐵、銅、錳、鋅等元素。同價態的金屬離子在與酪蛋白肽結合及不同價態的金屬離子與β-乳球蛋白肽結合時均表現出相互競爭的現象。以鈣元素為例,研究普遍認為,源自酪蛋白的磷酸肽(Casein-derived phosphopeptides,CPPs)是非常重要的生物活性成分。因為牛奶里的鈣,除了約40%與檸檬酸等有機酸結合外,大多以磷酸鈣的形式,以膠體狀態存在。

圖7 α-乳白蛋白與Ca2+的結合示意圖

(3)奶中鈣元素狀態與功能關系

首先,人體鈣的吸收部位在十二指腸和小腸。小腸前端的腸液呈酸性,食物中的鈣元素大多處于溶解狀態,身體能較好地吸收溶解的鈣。但是通常人們攝入的食物中含有較多磷酸根離子,磷酸根離子會競爭結合溶解態的鈣離子,并形成磷酸鈣而發生沉淀。而酪蛋白磷酸肽參與競爭,會形成膠體狀態的磷酸鈣(Colloidal Calcium Phosphate,CCP),抑制磷酸鈣沉淀物的形成。其次,隨著食物進入小腸中后段,小腸液逐步變化為中性和弱堿性,其中無機鈣和部分有機鈣中的鈣離子將變得不穩定而發生沉淀,以致無法被吸收利用。但是膠體磷酸鈣在弱堿性環境里依然呈膠溶狀態,在小腸中端和后端的腸上皮依然還能夠被吸收。因此,牛奶中鈣的存在形態大大提高了鈣元素的吸收利用效率[9]。日常生活中,補鈣首選奶及奶制品是有科學依據的。

研究進一步表明,酪蛋白磷酸鈣可能還存在抗癌和去脂肪等作用。飲奶后在胃和十二指腸內都發現了酪蛋白磷酸肽的存在[2]。酪蛋白磷酸肽在身體里表現出的生物活性,與普通蛋白質的整體消化吸收循環路徑和過程幾乎沒有關系。酪蛋白磷酸肽在胃腸道不同部位,只要能夠結合不同的金屬離子,形成的酪蛋白磷酸肽多種金屬結合物,都具有各自的功能,如細胞調節等。

除了上述酪蛋白磷酸肽,乳清蛋白里的α-乳白蛋白也是一種典型的金屬結合蛋白,與正2價金屬陽離子的結合力強。它是由123 個氨基酸構成,由于二級結構的螺旋、折疊等原因,其中4 個天冬氨酸(Aps)殘基處在非常特殊的位置,空間構象形成一個“口袋陷阱”。理論上每個“口袋陷阱”可“攫取”1 個鈣離子,見圖7[2]。另有報道,牛奶中約100 g酪蛋白能夠結合1 g鈣,相對而言β-乳球蛋白結合鈣的能力很弱,約100 kg才結合15 mg鈣[11]。

綜上所述,最近20 年,研究者們發現飲奶后在身體里會出現數量多、功能各異的生物活性物質,這些活性物質來自奶中各種營養成分。從結構上來看,以某種序列排列的蛋白質為主,單獨或者結合部分脂肪、碳水化合物、維生素、微量元素等物質,參與維護身體的正常運行。這些新發現,不僅豐富了奶汁作為完全食物的科學內涵,還形成了“奶的非營養功能”的全新概念,據加拿大乳成分數據庫(Milk Composition Database)統計,牛奶中屬于這個概念中的不同生物活性物質的數量巨大,達到2 300 個之多[17]。

奶中生物活性物質生成及調控

在眾多哺乳動物中,每個物種幼體的營養和生理需求具有物種獨特性,半個多世紀前,動物學研究者就了解到不同物種奶的常規成分表現出明顯的種間差異[2]。該研究囊括幾乎所有哺乳動物,比奶業從業者關注經濟生產中有限的幾種奶畜要多。結合當前奶的非營養功能研究,可以得出一個初步判斷,不同哺乳動物奶汁的非營養功能同樣存在種間差異,而且這種差異可能比傳統意義上的營養功能,表現更為明顯。

哺乳動物泌乳調控差異

如何認識和理解這些差異,有研究者提出了一個雖不精細但能解釋大量已知現象的模型[2]。這個模型的前提條件是認為所有哺乳動物的乳腺細胞具有同樣的功能作用。奶中所有物質都是由血液輸送到乳腺并通過乳腺細胞合成奶汁。在奶汁合成之前,某些來自血液的成分可能先在乳腺細胞內完成必要的修飾。

以奶牛為例,乳腺每合成1 L牛奶,大概需要400~500 L血液流過,然后,再給出2 個具體假設:第一個假設是乳腺細胞有能力調控血液中所攜帶的成分能否進入奶汁,也有能力利用血液里的某些成分修飾和合成一些新物質;第二個假設物種基因參與了奶汁中某些新物質的修飾和合成調控。2 個假設如同2 個調控器,排列組合起來就可以將出現在奶中各種成分,分為四大類:一是與乳腺(機體器官)特異性有關而與物種(基因)特異性無關,如乳糖;二是與物種特異性(基因)有關而與乳腺特異性無關,如部分蛋白質;三是與乳腺的特異性和物種特異性都有關,如大部分蛋白質和脂類;四是與乳腺特異性和物種特異性都無關,如水、無機鹽、維生素等。

由此很容易理解,不同物種奶汁營養成分的差異性主要是基因調控的結果,而具有非營養功能的生物活性物質成分,是分別從屬于主要營養成分的一部分,更是基因重點調控的自然結果,這個模型很好地解釋了不同奶汁傳統營養成分變化的規律。從生物進化的角度簡單回顧哺乳動物細分為三大類的假說[2],有助于進一步對這個問題的理解。

(1)原獸類

也稱為單孔類動物,屬卵生的哺乳動物,如鴨嘴獸和針鼴,都生活在澳大利亞。該類的腹部兩側,沒有乳頭和乳房但分布著許多乳腺(也許多達200 個)。幼體直接從腺體表面舔舐奶汁。代表著哺乳動物進化的原始階段。

(2)后獸類

也稱有袋類動物,屬胎生哺乳動物,但胎兒的孕育期很短,早產兒的大小程度,因物種而異。如袋鼠和小袋鼠,分娩之后胎兒被轉移到母體身上的一個“口袋”里生活,直到發育成熟。該類動物的乳腺集中分布在母體的“口袋”里,盡管乳腺的數量差異很大但卻組合起來形成了乳頭和乳房。母體可能會同時哺育兩代幼體,年齡差異較大,可以分別從不同的乳頭獲得不同的奶汁,滿足各自的營養需求。這是哺乳動物進化的中間階段。

(3)真獸類

約95%的哺乳動物屬于這一類。該類動物通過胎盤供應胎兒營養物質,也稱為胎盤滋養的哺乳動物,胚胎在子宮內發育。分娩時,幼體的體形大小雖然不甚統一,但主要依物種而變化,也與該物種分娩幼體的成熟程度相關。這是哺乳動物進化的高級形態。

哺乳動物的三大類區分,和其泌乳組織、泌乳機理以及奶成分之間的差異,當前已研究到相對成熟階段[2]。

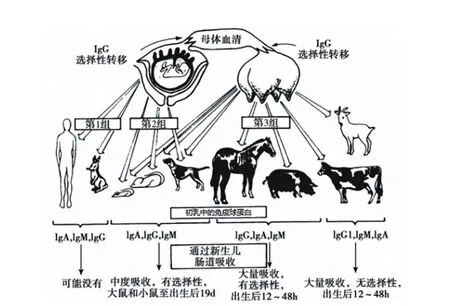

奶中物質的傳送轉移

為易于了解奶中生物活性成分的變化規律,以其中的免疫球蛋白(Ig)為例來深入探討。參考采用動物生理學中,關于幼體動物在其生命之初是如何獲得免疫球蛋白的不同渠道的假說,進一步把真獸類哺乳動物再細分為三組來討論,見圖8[2]。

可以看出,圖8中的Ig是奶中免疫球蛋白的符號標記,其相對大小示意各種免疫球蛋白的相對百分含量的多少。第1組:人和兔,分娩之前幼體從母體子宮獲得免疫球蛋白。第2組:小鼠、大鼠和狗,既有出生前在子宮內轉運獲得免疫球蛋白,也可出生后通過初乳獲得免疫球蛋白,兼有第一和第三組的獲取免疫球蛋白渠道;第3組:牛和其他反芻動物、豬和馬,幼體只能在分娩后從奶中獲得免疫球蛋白。在更早時候,有學者總結了哺乳動物幼體免疫球蛋白移行的數據[11],同樣試圖說明這樣的問題,見表2。

圖8和表2都顯示哺乳動物幼體在生命初期,自身免疫系統尚未啟動或未正常活動情況下,是通過何種渠道獲得來自母體供給的必要免疫球蛋白的,同時也顯示出不同物種幼體之間必要免疫球蛋白的類型,也是存在差異的。如果從不同物種后期奶中出現的免疫球蛋白種類差異,和不同物種幼體對免疫球蛋白的吸收利用方法差異這兩個方面比較,不難發現不同物種間的差異非常明顯。

圖8 免疫球蛋白在真獸類哺乳動物胚胎和幼體之間的轉移示意圖

奶中生物活性物質吸收利用

對于人類來說,并非所有的哺乳動物的奶汁都適合作為日常食物資源來利用,原因至今并未完全清楚,但可以確定的是,并不是一般食物營養成分的問題,最大的可能是與其中奶的非營養功能成分有關。美國標準對此界定了如下四大類的哺乳動物奶汁許可作為人類日常食物資源:牛科(牛、綿羊、山羊、水牛、牦牛等),駱駝科(駝馬、羊駝、駱駝等),鹿科(鹿、馴鹿、麋鹿等),馬科(馬、驢等)[18]。值得注意的是,它們都屬于圖8中的第3組,沒有屬于第2組的,也沒有屬于第1組包括與人同組的兔,具體原因有待探究。

在第1組里人乳中的主要免疫球蛋白是IgA,在第3組里的牛奶主要是IgG1,而馬奶是IgG,由此可見,組間存在免疫球蛋白種類差異。對現在探討的問題來說,最有意義的差異不在于此,還有獲得的渠道。研究報道,所有有蹄類動物都是靠產后獲得母源性免疫球蛋白的物種[2]。例如,犢牛出生時血清中沒有檢測到免疫球蛋白,所以易受感染。但犢牛另有補償機制,新生犢牛出生后,其腸道能直接吸收活性保留完整的初乳中大分子免疫球蛋白,所以犢牛攝入初乳3 小時左右,就能夠在血液里檢測到來自奶中的免疫球蛋白。犢牛的這種特殊腸道狀態最長可維持約3 個月時間[1],見圖9。與此同時,犢牛自身的免疫系統在分娩后第2周也開始慢慢有能力合成和提供免疫球蛋白,特異性免疫功能日益增強。研究發現,不同的是人類的胎兒在子宮內就能夠獲得免疫球蛋白[2,11],因此,分娩后不是必須從奶中吸收免疫球蛋白,而且也沒有發現人類新生兒的腸道存在能直接吸收奶中的免疫球蛋白的“窗口期”。

研究發現,奶中普遍都含有免疫球蛋白,但是牛奶里的含量要比人乳中高得多[2]。原因如前所述,新生犢牛需要在第一時間里獲取足夠的免疫球蛋白,以適應生存環境。而人類的嬰兒在分娩前已在母體子宮獲得了需要的免疫球蛋白,不過還需要補充其他的免疫物質以適應外界生存環境。另一些獨立研究也指出,反芻動物的初乳中免疫球蛋白的濃度普遍很高,而新生犢牛的胃腸道,不僅有特定的“窗口期”完整吸收來自奶中免疫球蛋白,而且還有保護機制,不損傷其免疫活性,以此來保證犢牛在出生后從牛奶中獲得健康保障。檢測結果顯示,此間犢牛血清里的IgG含量幾乎達到與成年牛相似的水平[2]。然而,這個特定“窗口期”過后,腸道就會關閉直接吸收免疫球蛋白的通路,包括免疫球蛋白在內的一般蛋白質,都需要降解后才能被機體利用,甚至分解成氨基酸才能被吸收。保護哺乳動物幼體健康生存的不僅只有免疫球蛋白,還有出現在其口、鼻、眼、耳和泄殖腔孔等處的乳過氧化物酶、乳鐵蛋白等具有抗菌、抗病毒等作用的物質,不同物種間的這些物質,無論含量還是結構,都存在一定的差異。

還有研究表明,新生犢牛需要母乳提供免疫球蛋白保護,但只是在一個短暫的“窗口期”內。在奶汁的持續影響下,數天之后幼仔的腸道功能和免疫系統開始逐步啟動、發育和工作,母體提供的奶汁和接受奶汁的犢牛胃腸道乃至免疫系統,表現為高度匹配互動。隨著犢牛胃腸系統的發育,母體進入泌乳不同時期的奶成分也隨之變化,這些變化與犢牛生長發育同步。整個過程,清晰展現了母牛提供的免疫物質和其所產犢牛自身免疫力發育,兩者之間的緊密聯系。

可以發現,通過這兩個哺乳動物的分類系統,對獲取免疫球蛋白渠道更替變化現象的粗淺分析,初步了解了真獸類三組哺乳動物之間奶汁中生物活性物質的調控規律。那么在同一組內不同物種間的相互差異,是否也能得到合理的解釋?考慮到與人類日常生活關系密切,結合相對豐富的研究資料,選擇第3組中幾種常見動物為例,簡要作以探討。

表2 哺乳動物幼體免疫球蛋白之移行

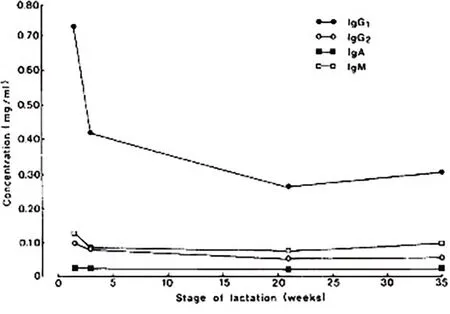

圖9 不同泌乳階段的牛奶中各種免疫球蛋白的濃度變化

不同動物奶汁生物活性成分的差異

人類長期的生產實踐中,奶牛、奶山羊、綿羊、水牛、駱駝、鹿、馬、驢等奶畜的奶汁,不僅有大量的社會歷史消費感受和記憶,相應的科研關注度也較高,留下了許多文獻資料,內容豐富詳實。這些研究結果可以簡要歸納幾個要點(略去牛奶)[1]。

一是水牛奶。水牛奶中含有大量與牛奶相似的生物活性成分,但是蛋白質、共軛亞油酸、中鏈脂肪酸、視黃醇、天然維生素E和神經節苷脂的含量更高。二是山羊奶。山羊奶較牛奶具有益于健康、低過敏性的營養優勢,其中的活性成分包括短鏈、中鏈脂肪酸,可在消化、代謝和脂質吸收不良綜合征中起到積極作用。綿羊奶也是很好的優質蛋白、鈣和脂質的來源,尤其是具有抗癌和抗動脈粥樣硬化功效的瘤胃酸,是共軛亞油酸的一種異構體。三是豬奶。豬奶中的乳源性因子包括免疫球蛋白、乳鐵蛋白、溶菌酶、脂質過氧化物、白細胞、表皮生長因子、胰島素樣生長因子(IGF I,II)和轉化生長因子(β1,β2),這些因子可能在新生仔豬腸道功能啟動和發育方面起到重要作用。四是馬奶和驢奶。馬奶被視為一種可替代人乳的嬰兒營養來源,可能其具有許多與人乳類似的生物功能。主要表現在馬奶含有高濃度乳鐵蛋白、溶菌酶、n-3和n-6脂肪酸。馬奶和驢奶的另一共同特點是多個不飽和脂肪酸含量高,膽固醇含量低,乳糖含量高,且有較大含量的維生素A、B族維生素以及維生素C等。馬奶和驢奶的低脂和獨一無二的脂肪酸,降低了動脈粥樣硬化和血栓形成指數。研究表明,出于健康考慮,人類減少了飲食中脂肪的攝入量,更為重要的是,有益于健康的飽和與不飽和脂肪酸攝入量隨之也在下降。馬奶中乳糖含量高,適口性好,能促進腸內鈣的吸收,對兒童骨骼礦化很重要。就蛋白質和無機物的含量水平來看,馬奶的腎負荷與人乳相當,表明馬奶適合作為嬰兒食品。馬奶和驢奶中益生元和益生菌的活性和種類對于牛奶蛋白過敏(CMPA)和對多種食物成分不耐受的嬰兒和兒童有益。生物活性肽、生長激素釋放肽和胰島素樣生長因子I的含量水平,對于代謝、身體組成、食物攝取起直接作用。溶菌酶、乳鐵蛋白和n-3脂肪酸一直被認為與體外調節人類中性粒細胞的吞噬作用相關,馬奶中這些成分的濃度較高,表明馬奶潛在的生物活性功能很強。

奶中非營養功能的比較

雖然絕大部分研究是以某一動物作為單一對象進行的,但研究的內容不再局限于傳統營養要素的含量上,而是深入到生物活性物質層面。如乳鐵蛋白是一種與鐵結合的糖蛋白,分子量約80 kDa,具有潛在的殺菌、抗病毒、抗癌、抗氧化等多重作用[19~21]。然而,圖8第3組里的哺乳動物,不同物種奶汁中出現的乳鐵蛋白含量差異很大,而且結構也并不完全一樣,因此,儀器分析時選擇標準品的來源也是很重要的因素。同時,乳鐵蛋白在體內不同部位不同條件下,降解所得的活性肽表現出非常豐富的多樣性[22,23],如“乳鐵蛋白肽B(f18-36)”是多種乳鐵蛋白的同源肽,而且降解之后的生物活性,大于乳鐵蛋白前體本身[1]。

目前,此類拓寬性比較研究課題已經得到高度重視,突破了以前奶汁的比較研究范圍。以前大多局限在兩個方面:一是橫向比較,即奶與其他不同食物的比較;二是縱向比較,即不同哺乳動物間奶汁的比較。前者的比較對象沒有同源性,不在一個來源層次,實際上不具備可比性;后者的比較內容,只限于某幾個點或某幾個方面,缺乏整體性。研究結果往往是某種成分含量更高,因此,價值更高,或者在某一點上與人乳相同或相似,所以效果最好。綜合來看,這樣的結論雖然有一定的價值,但判斷難免有失偏頗,原因在于這些研究較少能從整體的大動物學的角度出發,在關注某一種哺乳動物奶汁特殊性時,缺少了從哺乳動物大家族的角度來審視其與其他物種之間的同源性研究,也缺乏對特殊性的具體分析。因此,難以發現種種現象背后的真實原因,由于缺少整體性思考,即不同物種長期生存環境和幼仔機體構造的差異性沒有得到足夠的重視。所以研究中難免會忽略圖8中三組的分類范圍,而得出可信度不高或有待商討的某種奶與人乳更接近等綜合性結論。

綜上所述,可以得出三點結論:一是動物幼體的身體構造差異性是物種進化的結果,而且新生幼體的消化系統是在其母乳哺育下激活和逐步發育的。二是奶中生物活性物質的含量及種類,不是一成不變的,其變化與動物幼體的生長同步發生。因此,任何一種奶汁,包括人乳在內,是最適合和匹配其自身下一代的新生兒。三是奶中含量不高的次要和微量蛋白具有生化或生理功能,正是這些次要和微量蛋白,更精細地反映出不同物種幼體的真實需求的差異[2]。因此,母乳對任何一種哺乳動物而言,不僅是唯一的,而且是不可替代的完美食物。截至目前,對不同物種奶汁的研究結果顯示:這些奶汁具有各自的特殊性同時又不乏相似的同源性,物種自身的基因才是調控奶汁成分的密碼。這可能也是美國規定只有四類哺乳動物奶汁允許作為人類日常食物資源來利用的深層原因,也是人類持續探索和生產乳基配方食品的科學基礎[24]。

如果將本文提及的奶中生物活性物質按其生理功能分類和真獸類哺乳動物按其幼體獲得母體免疫球蛋白渠道分類,深入應用到奶的非營養功研究領域,“奶的非營養功能”的正式定義,在不久的將來也一定會隨著科學研究的深入而水到渠成,而且將在以后的社會實踐中得到深化。

新時期奶業面臨的技術挑戰

對人類來說,可食用的哺乳動物奶汁,已成為生活中一類普通的食物資源,因非營養功能的存在,嚴格意義上來看又顯得不普通。奶的非營養功能像一把鑰匙,開啟了通向傳統食物營養成分之外的另一個新世界。

2015年,就時任國際乳品聯合會(IDF)科學教育委員會主席Fox教授編著的《Dairy chemistry and biochemistry(second edition)》中,新增的《奶中的生物活性物質》一章來看,對奶業科學和乳品產業未來發展,都有著深遠的影響和啟示。一方面,集中總結了近20 年全球各個方面奶業研究探索結果,確認奶汁中存在著大量非營養功能的物質,即生物活性物質這一事實;另一方面,又明確提出實際生產的影響,即乳制品加工過程可能對生物活性物質的產生破壞或損傷[2]。因此,在乳制品加工過程中,如何開發、利用、保護和保存奶中的生物活性成分,將會是全球乳品工業目前共同面臨的新的技術挑戰[25]。

2004年,國際食品法典委員會(CAC)在修訂發布CAC/RCP 57《CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR milk AND milk PRODUCTS》法典標準時,提到過一個現狀:HTST巴氏消毒的時間/溫度參數組合,是依據多年前的衛生基礎(生奶的質量和管理水平)而建立的。隨著時間的推移,行業不斷向前發展和進步,現在全球生奶的衛生狀況有了顯著的提高,然而,該標準文本中所規定的經典的工藝參數,即溫度/時間的組合,并沒有將衛生狀況的進步,轉化為對微生物控制措施強度的降低,而是一直被轉化為產品保質期的延長[26]。開發、利用、保護和保存奶中的生物活性成分是奶業面臨的新的技術挑戰一個較早的提法或提醒,但在實際生產中幾乎沒有產生任何反響。

在我國,2008年“三聚氰胺問題奶粉”事件后,國家各有關部門和單位聯合發力,以奶業科技進步為驅動力,探索奶業創新高質量發展,奶業恢復和振興步伐持續加快,奶業生產和發展實踐取得前所未有的巨大進步。奶業從業者著眼全球奶業發展,找差距、抓機遇,夯基礎、補短板,其中一大批研究者較早就注意到并提出了應對奶業可能面臨的新技術挑戰的對策。如2012年起,中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所奶業研究團隊提出了“ 優質乳是奶業發展的方向”“實施優質乳工程”等新觀念和具體技術路徑,倡議在養好奶牛,獲取優質生乳的同時,更應關注奶制品加工、銷售全鏈條,特別需要關注降低熱傷害對奶和奶制品造成的內在品質降低的傾向性問題,提倡加工的綠色低碳和節能減排,盡可能多地保留奶中生物活性物質,為建設健康中國貢獻奶業的力量[27,28]。信息顯示,2014年初,以新技術和新理念應對國際奶業技術新挑戰的“國家優質乳工程”正式在企業中啟動實施,截至2020年3月,全國已有25 個省(區、市)的50 多家企業示范應用,并取得明顯成效。農業農村部連年將“優質乳生產的奶牛營養調控與規范化飼養技術”列入國家主推農業技術在全國范圍推廣[29],2019年“優質乳標準化技術”被評為中國農業科學院百項重大農業科技成果,也是創新技術成果轉化的典型[30]。這是當前我國在全球奶業一體化背景下,正面應對奶業發展新挑戰具有代表性的實踐之一,并且正與眾多奶業研究和實踐一起,成為持續推動奶業全行業進步的力量,也正在奶業科技創新、技術變革、產業升級中,為新時期我國奶業高質量發展和實現振興發揮著越來越重要的作用,讓奶及奶制品的營養和健康等功能和作用惠及更多人。C