“規范說”視角下一般條款的證明責任分配

——以我國不當得利訴訟為例

闞道祥

(北京大學 法學院,北京 100871)

“以法律要件分類說中規范說的基本觀點為依據,理解舉證責任分配問題,在我國的民事訴訟實踐中由來已久。”(1)最高人民法院修改后民事訴訟法貫徹實施工作領導小組編著:《最高人民法院民事訴訟法司法解釋理解與適用》(上),北京:人民法院出版社,2015年,第316頁。經過三十余年的持續推進,羅森貝克的證明責任論已經在我國生根發芽并完成了本證,成為我國民事訴訟的理論共識。(2)任重:《論中國“現代”證明責任問題——兼評德國理論新進展》,《當代法學》2017年第5期。最高人民法院頒布的民事訴訟法解釋也基本上全盤吸收了這一共識。(3)主要體現在第90條、第91條、第108條第2款。司法解釋起草者也表示其“理論依據是法律要件分類說中規范說的理論”。參見最高人民法院修改后民事訴訟法貫徹實施工作領導小組編著:《最高人民法院民事訴訟法司法解釋理解與適用》(上),第316頁。然而,這一在我國司法實踐中被廣泛采納的理論卻在不當得利案件中受到了挑戰并引發了諸多討論,其原因在于機械理解法律條文并依此分配證明責任所導致的實質不公正現象。從實踐情況來看,《民法總則》第122條中“沒有法律根據”由誰證明的問題已經困擾實務界多年。(4)《民法總則》頒布前,不當得利返還條款規定于《民法通則》第92條:“沒有合法根據,取得不當利益,造成他人損失的,應當將取得的不當利益返還受損失的人。”證明他人無權與證明自己有權就像一枚硬幣的兩面,彼此依存、難以區分,不僅在證明方法上存在困難,論證邏輯上也十分怪異。學界針對這一問題的分歧一直存在。

能夠妥善解決不當得利案件中的證明責任分配問題,在某種意義上成為了檢驗證明責任分配理論的“試金石”。筆者以“規范說”為立場,在其基本框架下,運用法解釋學的相關理論,試圖從不當得利規范的特性出發,驗證“規范說”的有效性,并以此為抓手進一步豐富和深化對“規范說”的認識。

一、問題的提出

基于“規范說”,有學者認為,不當得利案件中原告主張沒有法律根據就是沒有法律關系,“被告如主張存在一定法律關系構成‘法律根據’的,應由被告承擔舉證證明責任”。(5)沈德詠主編:《〈中華人民共和國民法總則〉條文理解與適用》(下),北京:人民法院出版社,2017年,第830頁。但也有學者認為,原告主張不當得利返還屬于債權請求權的一種,其必須完全證明法條所規定的各項法律要件,因此對沒有法律根據也應負舉證證明責任。(6)參見張心恬、王文軍、陳蔚如:《不當得利“沒有合法根據”要件的證明責任分配》,《政治與法律》2011年第6期。出于實現實質正義的考量,有學者認為,對于消極事實的證明責任分配,須突破法律要件分類說的一般原則,采用消極事實證明責任分配理論。(7)閔蕾:《不當得利案件中的證明責任分配》,《長安大學學報(社會科學版)》2010年第3期。“無‘債務存在’之事實,難以想象能以何種方法證明”,對于原告“不宜更責其就難以證明甚或無法證明之無債務存在之事實為舉證,而應令主張有債權存在之被告就有債權存在之事實為舉證”(8)連銀山:《民事舉證責任之研究》,載楊建華主編:《民事訴訟法論文選輯》(下),臺北:五南圖書出版公司,1984年,第642-643頁。。原告主張沒有法律根據是一種消極事實,其需就后幾項要件事實進行舉證,無需對沒有法律根據具體舉證。基于“非統一說”的立場,還有學者認為,“應當區分不當得利的不同情形,針對給付型不當得利和非給付型不當得利及其各自特殊情形,適用不同的證明責任分配標準”(9)黃銀斌:《論不當得利的證明責任分配》,《廣西政法管理干部學院學報》2012年第2期。。有的學者在主張區分說時還主張要區分“原則與例外”,(10)有學者認為:“原則上不當得利之無法律上原因要件,應由請求權人負舉證責任,但不排除有若干例外情形。”參見姜世明:《新民事證據法論》,廈門:廈門大學出版社,2017年,第228頁;周冬冬:《不當得利訴訟的證明責任分配》,《人民司法·案例》2010年第6期。或者對證明責任分配作出具體限定。(11)如認為在給付型不當得利中,請求權人可僅限于對被請求人抗辯事實之排除,而不需要證明除被請求人抗辯理由外,不存在其他法律關系。參見姜世明:《新民事證據法論》,第221、225頁。上述分歧也反映在司法判例中,裁判者們基于立法、司法解釋乃至以“規范說”為主的各類學說,形成了內容迥異的裁判觀點。本文通過以下十個案例展示其具體分歧。

例1 被告應對取得利益具有合法依據負舉證責任

在甲訴乙不當得利糾紛案中,一審法院認為,根據查明事實,能夠確認甲給付乙62萬元這一事實,現甲認可其中50萬元已經返還并以不當得利案由主張乙返還剩余的12萬元,乙應對其取得12萬元具有合法依據進行舉證,如舉證不能則應承擔返還義務。最終,法院判決甲勝訴。(12)北京市朝陽區人民法院(2015)朝民初字第25168號民事判決書。

例2 原告應對被告取得利益無合法依據負舉證責任

在甲訴乙不當得利糾紛案中,二審法院認為,甲應當對符合不當得利法律構成之事實舉證,若甲主張的事實成立,舉證責任才發生轉移,由乙舉證證明其占有錢款的合法性。本案中甲自認涉案款項系借貸性質,舉證責任不能轉移至乙,甲應當承擔舉證不能的法律后果。(13)北京市第三中級人民法院(2016)京03民終9692號民事判決書。

例3 原被告均需舉證,被告需就其抗辯提供證據

在甲公司與乙公司不當得利糾紛案中,法院認為,甲公司關于乙公司獲利無合法依據的主張,系對消極事實的主張,對于消極事實通常無法直接予以證明,而需要從相關事實中予以推導判斷。其中,對主張消極事實的抗辯,則會成為認定消極事實主張是否成立的直接證據。依據民事訴訟證據規定第2條,(14)《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第2條規定:當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的,由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。對于乙公司取得訴爭款項是否具有合法依據,甲公司需就其主張提供證據,乙公司亦需就其抗辯主張提供證據。本案中,甲公司主張的付款原因具有可能性,按照該種付款原因,其付款目的未實現。乙公司并未舉證推翻甲公司有關付款原因的主張,亦未提供證據表明其取得涉案款項具有合法依據或者使案件事實真偽不明,因此,乙公司構成不當得利。(15)最高人民法院(2016)最高法民終223號民事判決書。類型案例參見“鄭祥訴洪葉珊不當得利糾紛案”,最高人民法院(2016)最高法民再39號民事判決書。

例4 應區分給付型不當得利和非給付型不當得利分別分配舉證責任

在甲公司訴乙公司不當得利糾紛中,二審法院認為,較之給付型不當得利糾紛,非給付型不當得利雙方當事人之間的財產利益失衡狀態并非肇始于受損人的給付行為,而是由受益人或第三人基于一定的法律原因主動為之,受損人對于其財產權益的保持力和控制力顯然被動于受益人,因此,在對“無法律原因”這一不當得利的核心要件的舉證上,受益人應承擔較重的舉證責任。雖然這與給付型不當得利糾紛中對“無法律原因”這一要件的舉證責任歸于受損人存在明顯不同,但恰好彰顯了不當得利這一獨立的請求權訴訟制度中應由引起財產權益變動的當事人對“無法律原因”承擔證明責任的一般規則,也是民事訴訟法司法解釋第91條第1款的應有之義。(16)廣東省深圳市中級人民法院(2018)粵03民終306號民事判決書。

例5 給付型不當得利案件中,應由原告承擔沒有合法依據的舉證責任

在甲公司與乙公司不當得利糾紛案中,二審法院認為,2005年4月、5月,甲公司以轉帳支票的形式向乙公司轉帳900萬元。乙公司取得該筆錢款是否有合法依據是本案爭議的焦點。根據民事訴訟法司法解釋第90條、第91條,在給付型不當得利的案件中,給付錢款的一方應當承擔證明接受錢款一方沒有合法依據的舉證責任。(17)本案法官對于為何將給付型不當得利案件的證明責任分配給請求權人進行了較為詳細的論證:“1.請求人的損失是因為自己的給付行為而引起的,由請求人承擔舉證責任符合行為人需要對自己的行為負責的法理;2.任何有民事行為能力的人對自身的財產都負有合理謹慎的注意義務,要求請求人承擔舉證責任更有利于促進權利人謹慎地處分財產;3.出于對現有秩序安定性的維護,對于受益人既有的財產占有狀態,應當首先推定為合法占有,請求人要推翻受益人的占有狀態,應當由其承擔舉證責任;4.不當得利舉證責任的關鍵是有無合法依據,如果將該舉證責任分配給受益人,請求人則可以在缺乏證據的情形下輕易提起不當得利之訴,由受益人承擔舉證的風險與負擔,甚至規避其他應由主張人舉證的案由,不當得利之訴可能被濫用。”本案中,甲公司沒有證明其轉帳給乙公司錢款所依據的法律關系成立,對于轉帳的原因無法作出合理說明,應承擔舉證不能的法律后果。(18)北京市第二中級人民法院(2017)京02民終2387號民事判決書。

例6 給付型不當得利案件中,應由被告就其獲得利益有合法依據承擔舉證責任

在甲公司訴乙不當得利糾紛案中,甲公司向乙匯款兩筆,分別為50000元及49000元。甲公司主張該兩筆匯款為錯誤匯款,起訴要求乙返還99000元。法院認為,本案中,乙確收到甲公司匯款99000元,而根據甲公司的陳述,雙方并無經濟往來,乙應對收取99000元具有合法依據承擔舉證責任。現乙未就此提供任何證據證明,故其收取99000元無合法依據和理由,構成不當得利。(19)北京市朝陽區人民法院(2016)京0108民初6944號民事判決書。

例7 非給付型不當得利案件中,應由被告就其取得利益有法律根據承擔舉證責任

在甲訴乙、丙不當得利糾紛案中,甲乙原為夫妻關系,后協議離婚,在夫妻關系存續期間被乙通過個人銀行賬戶轉款給丙人民幣288萬元。離婚協議中未涉及該筆款項。法院認為,乙處理上述錢款顯非與甲平等協商的結果,乙轉款給丙人民幣288萬元,導致甲財產受到損失的事實存在。丙主張取得涉案款項為正常經濟往來,但在一二審中均沒有充分證據證實。本案屬侵害權益型不當得利,系非給付型不當得利,丙作為利益取得一方,應就利益取得具有合法根據承擔舉證責任,否則應當承擔不利的法律后果。(20)河北省廊坊市中級人民法院(2019)冀10民終1332號民事判決書。類似判例可參考“吳建君、張波不當得利糾紛二審民事判決書”,浙江省臺州市中級人民法院(2017)浙10民終620號民事判決書;“唐東風訴唐英明不當得利糾紛案”,湖南省永州市中級人民法院(2019)湘11民終1148號民事判決書。

例8 非給付型不當得利案件中,應由導致財產利益變動的主體就其取得利益是否有法律根據承擔舉證責任

在甲訴乙公司不當得利糾紛案中,二審法院認為,在非給付型不當得利中,都由受損人承擔無法律上的原因之要件事實的證明責任,恐有不妥。因此,以導致財產利益變動之主體為標準,將非給付型不當得利分為因請求人行為導致的非給付型不當得利和非因請求人行為導致的非給付型不當得利,并在此基礎上來分配無法律上原因之要件事實的證明責任,這樣較為合理。(21)江蘇省泰州市中級人民法院(2019)蘇12民終635號民事判決書。類似判例還有北京市第三中級人民法院(2016)京03民終437號民事判決書、北京市第三中級人民法院(2016)京03民終438號民事判決書。

例9 從公平角度考慮,應由被告就其取得利益有法律根據承擔舉證責任

在甲與乙不當得利糾紛案一審中,考慮到“一方獲益無法律根據”不是一般訴訟中特定的待證事實,而是一系列不特定的民事法律行為、事實行為乃至事件的集合。從公平角度考慮,應由利益受損方就對方獲益以及其損失與對方獲利之間存在因果關系承擔舉證責任;由獲益方就其取得利益有法律根據承擔相應的舉證責任。(22)北京市朝陽區人民法院(2017)京0105民初78250號民事判決書。

例10 從公平角度考慮,應由原告就其取得利益有法律根據承擔舉證責任

在甲訴乙不當得利糾紛案中,法院認為,乙雖實際占有涉案的9萬元,但并不意味其離“沒有合法根據”的證據更近,相比較而言,甲所為給付行為存在法律上的原因,相關證據可能在甲的手中,甲離證據更近,在此情形下,如果將舉證責任分配給乙,會將風險過于集中在離證據較遠的乙處,有違公平原則。據此,甲應對本案中乙取得9萬元無法律上的原因承擔舉證責任。(23)本案法院認為:給付型不當得利的發生是基于請求人的給付行為,是請求人將財產處于權屬不明的狀態,是因請求人的原因導致不當得利的產生,請求人對給付的原因是知悉的,請求人有責任也有能力對給付無法律上的原因進行證明,故給付型不當得利的舉證責任由請求人承擔。參見徐州市鼓樓區人民法院(2015)鼓民初第3005號民事一審判決書、江蘇省徐州市中級人民法院2017蘇03民終35號民事二審判決書。

可見,“規范說”雖然已在我國占據通說地位并被司法解釋所確認,但消極事實難以證明的觀念卻在實踐中深入人心,裁判過程中對具體請求權基礎理解的差異以及對實現實體公正的追求,在某些情況下也影響到法官對證明責任的分配。(24)通過中國裁判文書網以不當得利為案由進行檢索,選取最高人民法院、全國各高級人民法院以及北京市各中級人民法院2016年、2017年、2018年6月之前生效的不當得利糾紛案件裁判文書作為樣本分析后發現,在進行實體審理的368件給付不當得利中,原告承擔證明責任198件,被告承擔證明責任109件,證明責任動態流轉59件,其他方式分配證明責任2件。在進行實體審理的210件非給付不當得利中,原告承擔證明責任133件,被告承擔證明責任66件,其他方式分配證明責任11件。有的當事人利用這種混亂制定所謂的“訴訟策略”,擾亂正常訴訟秩序,破壞了整個法體系和法秩序的安定。(25)最為突出的表現是實踐中大量的民間借貸糾紛等合同糾紛,當事人均以不當得利為案由起訴,試圖減輕己方的證明責任,或者在其他合同糾紛案件敗訴后,再針對同一糾紛以不當得利起訴。對此,司法實踐的處理方法也各不相同。有的認為,民間借貸糾紛敗訴后再根據同一事實訴不當得利屬于重復起訴,應駁回起訴;有的認為,原告只要主張存在其他法律關系就不構成不當得利,應判決敗訴;還有的法院,在當事人通過民間借貸等法律關系難以獲得勝訴時,釋明當事人更改案由通過不當得利起訴。有鑒于此,筆者擬從“沒有法律根據”的“消極屬性”出發,解析“規范說”在不當得利案件審理過程中所需要解決的相關理論和實踐問題。

二、“沒有法律根據”的消極屬性分析

通過區分消極事實和積極事實來分配證明責任源于羅馬法的“否定者毋庸舉證”規則,曾被實務界長期沿用。(26)參見陳榮宗:《舉證責任分配與民事程序法》(第二冊),臺北:三民書局有限公司,1984年,第9頁。實踐中,“沒有法律根據”經常被認為是一種“消極事實”(或“消極要件”)。但消極事實理論的缺陷就是其概念本身的不精確性:一是法律規范層面,“積極要件”和“消極要件”難以區分;二是事實層面,“積極事實”和“消極事實”難以區分。

首先,“消極要件和積極要件是否得以明顯區分,在理論上有不同之見解”(27)參見姜世明:《舉證責任與證明度》,廈門:廈門大學出版社,2017年,第2頁。。在邏輯和語法層面,似乎可以將“無行為能力”、“沒有法律根據”、“沒有法定或者約定的義務”等以消極語句進行表述的要件均歸為“消極要件”之中。但實踐中單純依靠表述上的消極性難以判斷法律規范在證明責任層面的屬性。例如,在不當得利請求權規范中,“沒有法律根據”屬于權利產生規范,而在同時履行抗辯權規范中,“先履行一方履行債務不符合約定”則屬于權利排除規范;在解除權消滅規范中,“法律規定或者當事人約定解除權行使期限,期限屆滿當事人不行使”則屬于權利消滅規范。可見,雖然“積極要件”與“消極要件”在形式上容易識別,但實質上二者表述上的差異受到立法技術、語言習慣、規范目的、立法政策等諸多因素的影響,難以真正實現對兩者本質區別的界定。

其次,當事人只要在用語上稍加變更,即可由肯定(積極)的主張變為否定(消極)的主張,從而為法官識別事實的性質帶來困擾。(28)參見黃棟培:《民事訴訟法釋論》,臺北:五南圖書出版公司,1982年,第468頁。例如,原告稱被告某日在甲地當面向其借款,而被告辯稱其當日不在甲地而在乙地,對于“被告某日在何地”這一事實,可以兼具積極和消極兩種形態,僅從形式上無法看出其對于證明責任分配能帶來何種具有確定性的規則。(29)參見畢玉謙:《民事證明責任研究》,北京:法律出版社,2007年,第42頁。為此,有學者提出要“采用實質性標準對消極事實說的范圍進行必要的限定”,這是“實質上的消極事實說”。(30)“不應受形式上之拘束,應依實質上為肯定的主張或否定的主張,而決定舉證責任。”參見駱永家:《民事舉證責任論》,臺北:商務印書館股份有限公司,1981年,第72-73頁。但究竟何為形式?何為實質?“其決定之標準不外系依法官之擅意”(31)參見駱永家:《民事舉證責任論》,第73頁。。

再次,就“消極事實”與“消極要件”二者的關系而言,消極要件雖然在實體法上被廣泛運用,但其對應的事實卻并不一定都是消極事實,在訴訟中應當根據個案所涉實體法規范進行解釋和判定。(32)參見陳賢貴:《論消極事實的舉證證明責任——以〈民訴法解釋〉第91條為中心》,《當代法學》2017年第5期。《民法總則》第122條所規定的“無法律根據”是一種關于法律關系的評價,當事人通過主張沒有法律原因論證其返還請求權成立,其在具體的事實層面,則既可以是積極事實(如基于被告無權占用他人之物,占有是一種積極狀態),也可以是消極事實(如原告誤償他人之債后,原告與被告之間沒有債務關系是一種消極狀態)。可見,即便拋開事實分類說的模糊性,消極要件在事實形態上也是無法做到與消極事實的相互對應。因此,以“消極屬性”或者“事實分類說”的相關觀點和立場來論證不當得利規范的證明責任問題注定無法得到圓滿結論。此外,對于消極事實是否真的無法證明或者難以證明,這一事實分類說的“元命題”,也早有學者提出過質疑。

綜上,基于法律要件或事實表述“積極/消極”的二元劃分,在概念上沒有實質性界限,在適用過程中也容易陷入語言表述的“陷阱”,因此也注定無法完成對一般條款進行證明責任分配的任務。同時,依據“沒有法律根據”的“消極屬性”來分配證明責任,在我國當下的法律適用體系中也是站不住腳的。從司法實踐來看,原告可以通過對積極事實的描述和舉證在客觀上證明被告占有該利益無法律上的原因,從而推導出(涵攝)不當得利規范所要保護的內容,該利益是否應當返還,只能從原告所描述的事實當中被推導出,被告無法律上的原因被隱含在原告所主張的事實(即利益究竟是如何發生轉移的)之中。簡言之,原告并不需要提出或證明所謂的“消極事實”,“無法律上的原因”所對應的具體事實也并非必須作為一種消極事實來理解。

三、我國堅持證明責任“統一說”的理由

不當得利證明責任“區分說”的提出很大程度上受到了“非統一說”的影響。統一說與非統一說的主要爭點在于“不當得利請求權是否具有統一的原則及要件”(33)參見王澤鑒:《不當得利類型論與不當得利法的發展》,《甘肅政法學院學報》2015年第5期。。在德國,這一理論分歧可以被歸結為如何理解《德國民法典》第812條第1款第1句。統一說認為,雖然規范在一開始即對“因他人之給付”和“以其他方式”進行了區分,但在其他事實構成及法律后果上都未進行區分;非統一說認為,“由(債權人)負擔費用”(亦有譯本譯為“使他人蒙受損失”)(34)《德國民法典》第812條第1款第1句規定:“無法律上的原因,因他人的給付或以其他方式使他人蒙受損失而自己取得利益的人,有義務向他人返還所取得的利益。”參見陳衛佐譯注:《德國民法典》(第4版),北京:法律出版社,2017年,第313-314頁。“無法律上的原因,由于他人之給付,或依其他方法,借他人之費用,而有所取得者,應負返還之義務。”參見王澤鑒:《不當得利》(第二版),北京:北京大學出版社,2016年,第411頁。這一詞語并不一定要與前兩個事實構成發生關聯,更多的可能是指該語詞前面的“以其他方式”(得利)。(35)參見梅迪庫斯:《德國債法分論》,杜景林、盧諶譯,北京:法律出版社,2007年,第520-521頁。簡言之,“非統一說”認為,“第812條第1款第1句并非只有一個請求權基礎,而是包含了兩個單獨的請求權基礎”,僅在“以其他方式”導致不當得利請求權的情況下,才要求獲利須是以“有損”不當得利債權人的方式取得的。(36)參見格哈德·瓦格納:《20世紀不當得利法理論的發展與不當得利法領域的法律文獻》,馬丁譯,王倩校,載《中德私法研究》2012年第8卷,第87頁。

我國臺灣地區“民法”第179條前段規定“無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利益”,并未體現德國民法中“給付”與“其他方式”的區分。但基于非統一說的立場,王澤鑒先生認為,給付型不當得利的構成要件為:“受有利益”、“因他方的給付而受利益”、“無法律上的原因”;非給付型不當得利的構成要件為:“受有利益”、“因侵害他人權益(非給付)而受利益,致他人受損害”、“無法律上的原因”。(37)參見王澤鑒:《不當得利》(第二版),第51、142頁。雖然基于同一條文,但在給付型不當得利中,以給付關系取代了“致他人受損害”,以給付關系作為判斷標準取代了因果關系。(38)參見王澤鑒:《不當得利》(第二版),第65頁。因此,就給付型不當得利而言,對無法律上的原因的證明,“雖具消極事實的性質,仍應由原告負舉證責任”(39)王澤鑒:《不當得利》(第二版),第74頁。,“不當得利的債務人(被告)負有真實、完全及具體陳述義務”(40)王澤鑒:《不當得利》(第二版),第77頁。。對于權益侵害型的不當得利,“由于受益人之受益非由于受損人之給付行為而來,而系因受益人之侵害事實而受有利益,因此只要受益人有侵害事實存在,該侵害行為即為‘無法律上之原因’,受損人自不必再就不當得利之‘無法律上之原因’負舉證責任”(41)王澤鑒:《不當得利》(第二版),第144頁。。

這種證明責任“區分說”的觀點也經常為我國司法判例所采用。例如在一起非給付型不當得利糾紛案件的判決書中,法院曾作出如下論述:非給付型不當得利中的“非因請求人行為導致的不當得利”系因權益受到侵害而成立,因此該類型的不當得利應首先由請求人證明其對不當得利的標的物具有權益,即在本案中證明其是土地收益款的所有人。(42)北京市第三中級人民法院(2016)京03民終438號民事判決書。在另一起同類案件的判決書中,法官在論理部分還提出在程序法上“可將非給付型不當得利分為因請求人行為導致的非給付型不當得利和非因請求人行為導致的非給付型不當得利,兩種類型案件的證明責任有所不同。”(43)北京市第三中級人民法院(2016)京03民終437號民事判決書。

本文無意解決“統一說”與“非統一說”之爭,但在不當得利證明責任分配問題上,選擇一個立場是澄清理論爭議、化解實踐困惑的前提。從現有立法來看,在我國適用“區分說”過于背離法條原文。我國《民法總則》第122條直接以“受損失的人”指代請求權人,即使在給付型不當得利的情形下,我國也將獲利須是“有損”于請求權人作為不當得利請求權的構成要件。通過文義解釋,“非統一說”在我國很難證立。就實踐操作而言,區分給付型和非給付型,在“無法律根據”的證明問題上并沒有本質差別。有學者曾經敏銳地指出:“區分說的立意是在一般不當得利原則之下構建各種具體類型,而并非想建立一個由多個彼此區別、相互完全獨立的請求權組成體系來取代一般不當得利原則。”(44)參見格哈德·瓦格納:《20世紀不當得利法理論的發展與不當得利法領域的法律文獻》,馬丁譯,王倩校,載《中德私法研究》2012年第8卷,第87頁。從效果來看,請求權人的“受損”與被請求人的“獲益”之間必然存在某種聯系,這種聯系可以是經過法律評價后的“給付關系”,也可以是事實層面的所謂“因果關系”。例如,在權益侵害型不當得利中,侵害行為本身就包含了“無法律上的原因”的內容,在非債清償這樣的給付型不當得利中,無債務而為給付本身也意味著“無法律上的原因”。因此,在證明責任分配問題上我國采取“統一說”為宜,區分給付型與非給付型并沒有多大實際意義,反而會增加理解上的混亂。

四、具體化思維下“一般規范”的證明責任分配

不當得利請求權在我國立法上只有一個條文,具有相當的基礎性、獨立性、抽象性。如果說“無權占有”對應的“有權占有”在法律體系中還存在著明確具體的指向,那么“無法律根據”所對應的“有法律根據”則在范圍上更加寬泛。因此,《民法總則》第122條作為不當得利之債的一般條款,在法律解釋和證明責任分配的方法上也應當具有其獨特性。

(一)一般規范適用中的類型化

一般條款的對立概念是“列舉式”條款。“我們應當把一個一般條款理解成一個這樣的事實構成措辭,它通過很大的普適性包括一類案件領域,并引導著法律的處置。”(45)卡爾·恩吉施:《法律思維導論》,鄭永流譯,北京:法律出版社,2014年,第149頁。列舉式條款與一般條款的區分是相對的,二者之間可以相互補充。一般條款的真正意義存在于立法技術領域,其優勢在于普適性,可以使一大組事實構成無漏洞地、靈活地承受一個法律結果。(46)參見卡爾·恩吉施:《法律思維導論》,鄭永流譯,第150-153頁。一般條款很難通過文義解釋或其他狹義解釋方法清晰地闡明其含義,裁判者在運用一般條款時必須對其進行具體化的處理,而這種具體化主要是指類型化。(47)參見王利明:《法律解釋學》(第二版),北京:中國人民大學出版社,2016年,第312-316頁。類型化主要解決的是具體案件裁判中的法律適用問題,使一般條款具有可適用性和可操作性。類型思維使抽象的法律與具體的生活事實相連,有利于保障類似案件得到類似裁判,從而維護法律秩序的穩定。(48)參見王利明:《法律解釋學》(第二版),第321-323頁。類型化思維在法律解釋活動和漏洞填補活動中以同樣的方式展開,其不同之處在于法律解釋是在法律語詞的意義范圍之內進行,越出這一界限則進入了法律漏洞的發現和填補。與涵攝方法不同,類型化思維實質上處理的是對法律規范含義的精確化問題,即通過將某類特定案例歸入某一規范的適用范圍之中,并由此從法律規范的“概念核心”以及屬于其核心適用范圍的案例出發,確定該規范的意義范圍的邊界。這種對規范適用范圍的精確化,一般首先通過司法評論實現,尤其是對于一般條款的評論。(49)參見齊佩利烏斯:《法學方法論》,金振豹譯,北京:法律出版社,2009年,第104-110頁。

“沒有不當得利請求權的類型化,便無法確定何種情形下得利是不當的。”(50)恩斯特·馮·克默雷爾:《不當得利法的基本問題》,唐勇譯,載《中德私法研究》2012年第8卷,第71頁。學界關于不當得利類型劃分的研究已經比較豐富。1934年奧地利學者Wilburg就提出非統一說,區別給付及非給付二種情形,分別探討受利益是否有法律上的原因。1954年von Caemmerer教授以Wilburg的見解為基礎,建立了不當得利類型化理論,發展形成了所謂的“現代不當得利法”,其主要特色在于區別類型,探討法律上的原因。(51)參見王澤鑒:《不當得利類型論與不當得利法的發展》,《甘肅政法學院學報》2015年第5期。我國在立法條文上并不存在體現“非統一說”的表述,但實踐中區分“給付型”與“非給付型”不當得利的情況卻并不鮮見。一般認為,“給付不當得利請求權的核心概念是給付”,(52)梅迪庫斯:《德國債法分論》,杜景林、盧諶譯,第523頁。即有意識、有目的地增加他人的財產;非給付不當得利則指以“因給付”取得之外其他方式取得的情況。給付型不當得利系基于受損人的給付,其目的在于矯正給付當事人間欠缺給付目的的財貨變動;非給付型不當得利系基于行為、法律規定或事件,其目的在于保護權益歸屬等。(53)給付型不當得利一般分為自始欠缺目的、目的消滅、目的不達三種類型;非給付型不當得利一般分為權益侵害、支出費用、求償三種類型。參見王澤鑒:《不當得利》(第二版),第38頁。類型化使得不當得利制度的核心內容從模糊走向清晰,客觀上增強了不當得利條款的可操作性,為司法實踐提供了明確的指引,成為一種客觀的趨勢。

(二)核心要件的識別

法律規范的“概念核心”,也可以被稱為請求權的“核心要件”。當“無法律上的根據”作為權利產生規范的一部分時,如果存在“正/反”兩種論證途徑,則需要在類型化的基礎上識別其核心要件的內容。給付型不當得利案件中,給付的原因或者目的即是所謂的“合法根據”,不當得利請求權人作為使財產發生變動的主體,應當對欠缺給付原因的具體情形負舉證責任;被請求人答辯時可以不主動提供證據,但不能僅通過抽象的否認完成其主張責任,而應就其獲益的原因盡具體化說明的義務。實踐中,若原告主張被告不當得利,而被告主張雙方存在借貸關系,由誰就借貸關系的存在與否負舉證責任,關系到借貸關系是否是不當得利規范的核心要件內容。同理,若被告隨后又主張存在贈與關系,原告是否還需對不存在贈與關系負證明責任?如果認為原告均需要承擔證明責任,那么其所導致的結果將是原告的舉證責任以被告的主張為轉移,這顯然是不符合邏輯的。從這一點來說,被告主張其占有該利益有法律上的原因,應當理解為其對原告不當得利返還主張的防御。

接下來需要解決的問題是,原告究竟需要對何種事實承擔證明責任?即,什么才是需要原告證明的“核心要件事實”。法律行為的核心要件一般是當事人的“意思表示”,因侵權、占有等而產生的各類請求權的核心要件一般是特定的“行為”。以“自始欠缺目的”的給付型不當得利為例,甲、乙作為連帶債務人共同對債權人丙負擔5萬元債務,甲在不知乙已經清償的情況下,又償還丙5萬元,甲據此向丙請求返還不當得利5萬元。甲需要證明的“核心要件事實”就是甲、乙對丙共同負擔的債務已經清償后,甲又再次清償的事實。對于除此之外丙是否可以合法擁有此5萬元,則不在甲的證明責任范圍之內。若丙主張甲、乙對其根本無該5萬元的連帶債務,屬于對甲所主張的事實的否認,甲必須承擔該“核心要件事實”真偽不明時的風險責任;若丙主張其與甲之間還存在著另外一筆債務,那么,應當由丙證明該筆借貸關系存在并負證明責任。在此基礎上,甲若進行“再抗辯”,比如該借貸合同無效或已撤銷等,則僅需就該“再抗辯”負擔證明責任;同理,若丙主張該5萬元為甲對其的贈與,那么其也必須對贈與關系的存在負擔證明責任。可見,實際上原告的證明責任是具有一定限度的,該限度就是類型化基礎上的“核心要件”。原告僅僅對核心要件涵攝范圍之內的事實負擔證明責任,其并不以被告關于存在其他法律關系的主張為轉移。這一點在缺席審理的案件中也可以得到印證。例如在一起“錯誤匯款”的案件中,甲公司訴稱其向乙錯誤匯款99000元,乙經傳喚未到庭。法庭認為,本案中,乙的確收到甲公司匯款99000元,而根據甲公司的陳述,雙方并無經濟往來。現乙未就此提供任何證據證明,故其收取99000元無合法依據和理由,構成不當得利。(54)參見北京市海淀區人民法院(2016)京0108民初6944號民事判決書。

至此,對于不當得利案件中“無法律上的原因”和“有法律上的原因”如何區別的問題已經基本解決。一個基本的結論是:只有在類型化的基礎上,才能廓清實踐中證立不當得利請求權的真實圖景,對“無法律上原因”的證明應當限于核心要件之中。(55)江蘇省泰州市中級人民法院(2019)蘇12民終635號民事判決書。無論是何種類型的不當得利,只要在類型化的基礎上證明了其“核心要件事實”,那么“無法律上的原因”就已經隱藏在“核心要件事實”之中。核心要件的識別是進行法規范分層的基礎,也是區分原被告之間的證明責任的前提,在核心要件被證明之后才會出現原被告之間動態意義上的“請求、抗辯、再抗辯……”

五、被告舉證證明行為的程序法屬性

“當事人有爭議的事項也是法院需要加以證明的事項。”(56)參見羅森貝克:《證明責任論》(第五版),莊敬華譯,北京:中國法制出版社,2018年,第54頁。只有在個案中通過辨析當事人主張的性質才能夠確定證明責任的分配。被告的“否認”主要針對原告主張的要件事實不真實展開;(57)參見陳剛:《抗辯與否認在證明責任法學領域中的意義》,《政法論壇》2001年第3期。被告的“訴訟抗辯”旨在挑戰原告訴訟請求的正當性,(58)參見朱慶育:《民法總論》,北京:北京大學出版社,2016年,第516頁。通過主張實體法上的要件排斥相對方請求原因事實發生的法律效果;(59)參見袁琳:《證明責任視角下的抗辯與否認界別》,《現代法學》2016年第6期。被告的“間接反證”并不直接攻擊已經得到證實的原告主張,而是借助其他事實,得出已經被證明的主張不真實或不具備法定構成要件。(60)參見羅森貝克:《證明責任論》(第五版),莊敬華譯,第234頁。可見,當事人對“財產如何轉移”、“財產為何轉移”、“財產轉移是否具有合法原因”有爭議而提出各種主張時,如何分配證明責任不能一概而論。

(一)“間接反證”與被告的客觀證明責任

“他人沒有法律根據”并非單純關于事實的描述,實質上還是對特定案件事實的法律評價。訴訟中,只要請求權人完成了對“核心要件事實”的證明,則并不要求其窮盡對所有可能存在的法律關系的證明。因此,被告對其提出的反對主張承擔何種證明責任,就成為了接下來需要解決的問題。

從邏輯順序來說,被告主張的性質需要在考量原告主張的基礎上才能確定。例如,在原告主張“非債清償”的情況下,若被告主張雙方“存在債權債務關系”,則屬于否認,對于“非債”的證明責任應由原告來承擔;被告若主張“因贈與而給付”,則屬于間接反證,被告應當對贈與關系之成立負擔證明責任。可見,在類型化的基礎上識別核心要件事實是明確原被告之間主張性質和證明責任分配的關鍵所在。在給付型不當得利案件中,被告若主張給付目的自始存在、目的未消滅或目的已達,在非給付型不當得利案件中,被告若對權益侵害事實、支出費用事實、求償不當事實有爭議,均屬于否認,上述事實若真偽不明則應由原告承擔證明責任。基于“基礎規范——反對規范”二分的基本觀點,被告如果根據“權利妨礙抗辯規范”、“權利消滅抗辯規范”、“權利阻止抗辯規范”提出訴訟抗辯,則需要承擔客觀證明責任。

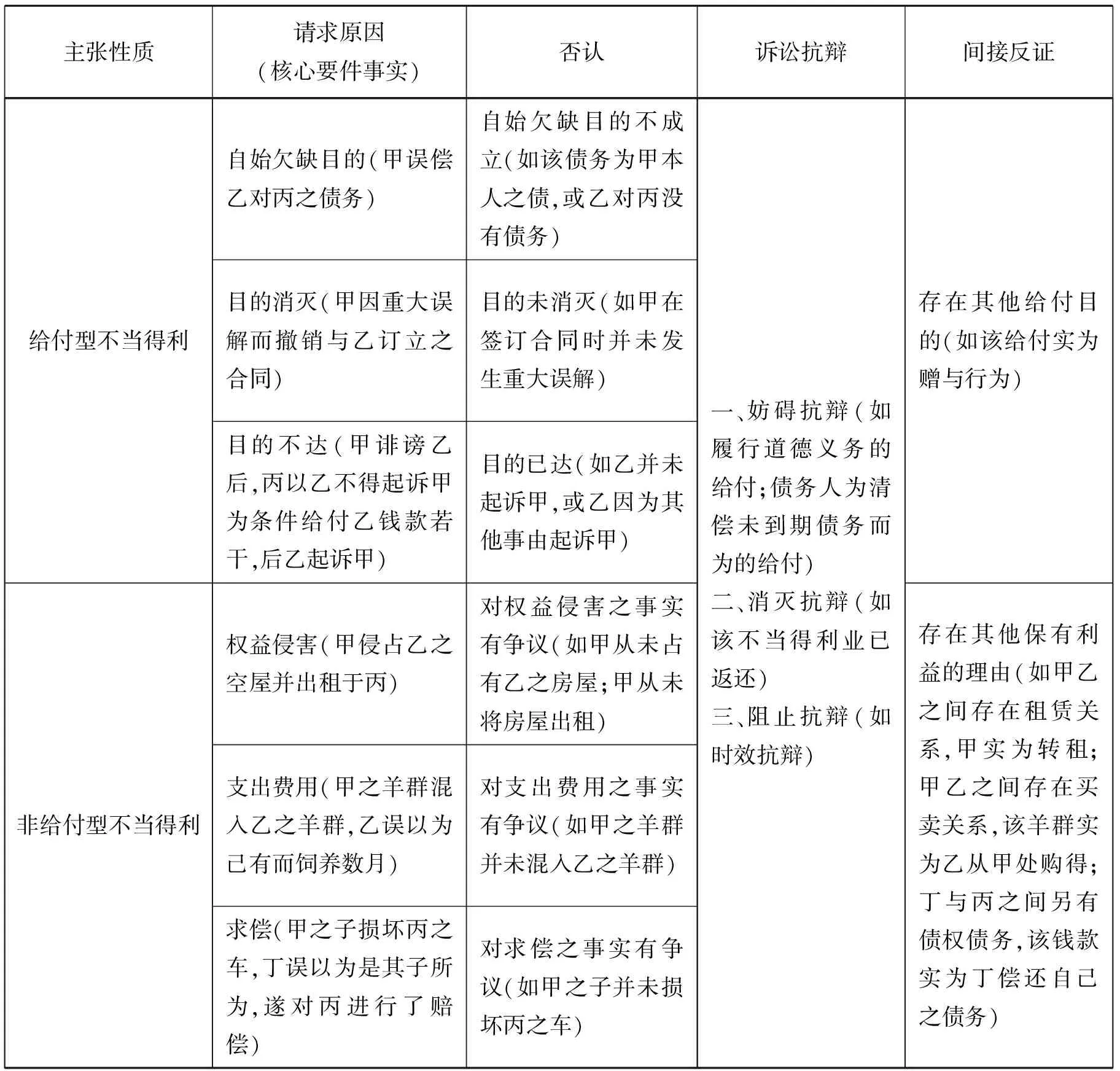

實踐中,大量所謂“有法律上根據”的主張,都應當歸屬到間接反證的范疇中。例如在非債清償案件(如不知欠債業已清償仍為履行)中,被告若主張“有其他債權”,其并非否認或者訴訟抗辯,而是間接反證,應當由被告對該債權債務關系存在承擔證明責任;但若被告主張原告所稱的債務實際并未清償,則屬于否認,此時關于是否清償一事應由原告承擔證明責任。各種情形下被告主張的性質見表1。

(二)“證明評價”與被告的主觀證明責任

區分“客觀/主觀”“抽象/具體”是規范說的基本觀點,也是運用該理論時必須嚴守的規則。“自由證明評價和證明責任統治著兩個領域,雖然這兩個領域有著密切的聯系,但它們之間的界限還是非常分明的。”(61)羅森貝克:《證明責任論》(第五版),莊敬華譯,第77頁。這里的“證明責任”指的是客觀證明責任或者主觀抽象的證明責任。在具體的訴訟中,當法官已經獲得一定的事實信息并且形成了暫時的心證時,如果人們問,此時需要由哪一方當事人提供證據,指的則是主觀具體的證明責任(亦稱“具體的提供證明責任”)。主觀具體證明責任與證明評價是分不開的,與客觀證明責任分配則沒有關系。(62)參見普維庭:《現代證明責任問題》,吳越譯,北京:法律出版社,2006年,第13頁。“規范說”確立的客觀證明責任分配原則追求的是法的安定性,而非公正性。(63)羅森貝克:《證明責任論》(第五版),莊敬華譯,第113-114頁。但實現公正性卻可以作為分配主觀具體證明責任時所追求的主要價值。基于不當得利案件的特殊性,學者們提出的“加強被告具體化說明義務”(64)有學者認為:“給付型不當得利,給付的原因或者目的即是合法根據。不當得利請求權人作為使財產發生變動的主體,應當對欠缺給付原因的具體情形負舉證責任;被請求人答辯時可以不主動提供證據,但不能僅通過簡單否認完成抗辯,應就其獲益的原因盡具體化說明義務。”參見謝曉偉:《不當得利訴訟中“無合法根據”的證明責任分配——浙江寧波中院判決郭永紅訴胡萬平不當得利糾紛案》,《人民法院報》2017年6月15日第006版。還有學者認為,通過對各個學說的比較分析,“統一說”中的“請求原因說”不失為一個恰當的選擇。對于由此在一些情形下給主張返還權利人帶來的證明困難,則可以通過相對人具體化義務的強化來加以緩解和平衡。參見黃文官:《論不當得利“無法律上原因”要件證明責任的分配——以相對人具體化義務的強化為依歸》,《研究生法學》2012年第1期。對于部分不當得利類型中“沒有合法根據”所依據的具體事實不易確定的問題,實務中可以通過受益人“具體化說明義務”予以緩和。參見鄔硯:《不當得利“沒有合法根據”證明責任的分配》,《國家檢察官學院學報》2015年第2期。、“適當降低其證明標準”(65)參見張江莉、亓培冰:《非給付型不當得利證明責任辨析》,《法學雜志》2010年第4期。、“運用表見證明”(66)參見閔蕾:《不當得利案件中的證明責任分配》,《長安大學學報(社會科學版)》2010年第3期。等觀點,基本上都屬于證明評價的領域或主觀具體證明責任的范疇,只有在具體案件中,法官對于事實形成某種臨時心證時才會產生作用。因此,在被告單純否認的案件中,如果法院已經形成了關于“無法律上根據”的心證則應當直接依據其心證作出裁判。

由于我國實踐中對“證據裁判原則”的錯誤理解以及民事訴訟中較高證明標準的束縛,法官容易陷入“存疑即判駁”的思維慣性,這不是不當得利案件中的特有現象,在其他案件中也存在。因此,在厘清證明責任概念及其分配原則的基礎上,應當將自由心證的領地留待司法實踐逐步開墾,并不需要在證明評價層面就不當得利案件進行特別規定。

表1 不同情形下被告主張的性質

六、結 語

“規范說”雖以規范分類為基本觀點,但在適用中法律規范必須轉化為“法律規則”才能作用于具體案件。在規范的適用過程中,法律解釋在所難免。“一般規范的具體化”、“法律續造”、“不確定概念的確定”等問題常常會給司法實務界帶來困惑。究竟如何恪守“規范說”分配證明責任,如何避免因法律解釋導致的“不確定性”,如何堅守“規范說”所代表的“安定性”價值,是需要學界和實務界共同解決的問題。基于對我國不當得利規范的分析,我們至少可以得出以下結論:一是在適用法律進行裁判時法律解釋、續造活動不可避免;二是證明責任分配不可避免地受到法律解釋、續造活動的影響;三是法的具體適用與證明責任分配原則之間的緊張關系可以協調。

就前文所舉的十個案例,現初步回應如下:一是原告需要對“沒有法律根據”承擔客觀證明責任,該責任固定于原告方,并不隨著訴訟的發展發生轉移(例1、例2);二是客觀證明責任只能歸屬于訴訟中的某一方當事人,證明責任的轉移只出現在主觀證明責任的層面(例3);三是區分給付型與非給付型不當得利是具體化的表現之一,但無論屬于何種類型的不當得利,原告都需要對構成該類型不當得利的核心要件承擔證明責任,“無法律上的根據”要件隱含在核心要件之中,需由原告證明(例4至例8);四是從公平角度分配證明責任,并不符合我國理論和實務界的通說,其在本質上屬于法官自由心證以及主觀證明責任的范疇,不應作為分配客觀證明責任的依據(例9、例10)。

通過對不當得利訴訟的研究可見,實踐中對一般規范核心概念的類型化是具備正當性和必要性的。通過對“核心要件”概念的解析揭開了證明責任分配以及具體證明過程的真實圖景。當前,我國正在制定民法典,其中對不當得利制度有可能作出進一步的細化規定,從目前情況看,本文的基本觀點是能夠成立的。筆者相信,制度是不斷變化發展的,而理論具有一定的普適性和連貫性。隨著不當得利制度具體規范走進民法典,其必將為學界和實務界提供更加豐富的文本基礎,也為法的安定性提供更加堅實的土壤。