神韻若似 弦歌新聲

張祖健 張怡

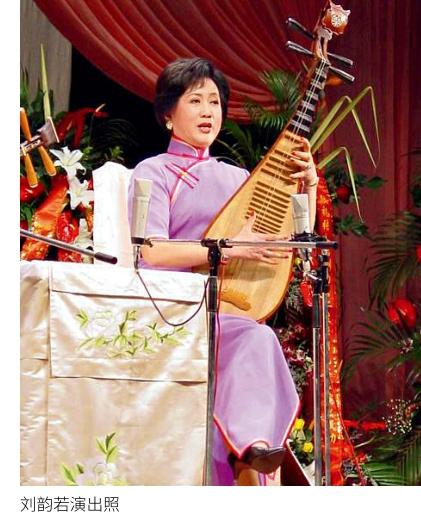

我們的母親劉韻若是上海評彈團演員, 1937年出生在江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮毛家弄1號,學名劉麗雅,家中小名麗珍。母親的祖父原籍山東淄博,曾參加過北洋水師,甲午戰敗后隨艦隊移防江蘇,娶妻后落戶在江南絲綢重鎮盛澤鎮,育有兩子,長子即我的外公劉新聲,次子則是我們的叔外祖劉天韻。

我外公學裁縫手藝謀生,他年少時家中便早早收養鎮郊農戶人家陳姓女孩為童養媳,后成我們的外婆。外公外婆生育9個子女,夭折3個,又有1個年輕時病逝,共有3男2女完全成人,我母親是老幺。因家貧,5個孩子成年前后均被送往上海、浙江、南潯等地當學徒。1950年,14歲的母親被外公外婆送到上海叔外祖家學藝。

我們的叔外祖劉天韻①(1907-1965)讀小學時,巧遇應邀到盛澤鎮演出的蘇州彈詞藝人夏蓮生。其時夏蓮生的幼兒病亡不久,叔外祖在書場跑進跑出、爬上落下的頑皮樣撥動了夏蓮生心中的柔弦,他主動提出要收劉天韻為傳承弟子。為分散家庭生活壓力,也為學一門能吃飯的手藝,年僅9歲的叔外祖輟學,隨夏先生夫婦漂泊江南。1918年春節,時年11歲的叔外祖在上海新世界商場附設書場隨師登臺,號稱“十齡童”。滿師后,叔外祖同夏蓮生拼雙檔唱《三笑》,在上海、天津等地演出。合同期滿后,劉天韻同王姓昆仲搭檔行藝,口碑漸起。1938年,31歲的劉天韻收錄第一位男弟子謝毓菁,與其組成劉謝檔。因深知舊社會中女藝人在上海常遭欺凌,行藝不易之事,叔外祖一度不甚愿意我母親從藝。但一來因外公家貧,間或需要接濟,能有一人有一份正當營生,也能稍微補貼家用;二來中華人民共和國成立,曲藝界風氣為之一新,女藝人的地位有了顯著提高。躊躇再三,叔外祖還是收下了我母親。1950年,母親住進了叔外祖在上海新閘路白鹿坊5號的寓所,開始學唱蘇州彈詞。依照蘇州評彈藝俗,弟子藝名須嵌有師父姓名中的一字。因之,母親便改名為劉韻若。

二十世紀三四十年代間,蘇州彈詞在上海發展迅速,不僅說書場遍布,更利用無線電廣播、唱片發行等傳播方式產生重要影響。據《上海廣播電視志》記載,1935年,上海已經登記收音機6萬8千多具②,商業電臺林立。這類音頻媒介的發達,使得上海地區蘇州彈詞演藝重視聲腔藝術,唱腔流派迭出。而蘇州彈詞的雙檔演出,擔任下手的女演員,首先需要承擔彈與唱任務,需要有好嗓音和好唱功。所以,母親學藝便是從彈奏琵琶和練唱蘇州彈詞基本聲腔曲調開始的。

叔外祖對母親的影響主要有兩點,一是他在舊時清貧生活中追求藝術完美的精神,二是他知好惡、明是非、愛憎分明的人格。每逢創演,他總是力求自己與作品中人物達到“融情”的境界。在中篇彈詞《林沖》著名唱段“大雪紛飛”中,他的唱腔滿含遭冤受屈的蒼涼;而在中篇彈詞《老地保》中,他那一聲“頭上到底是天啊”,把一個剛正不阿的地保洪奎良彼時的壯懷激烈形象地展現了出來。而新社會評彈藝人地位的顯著提升,更給叔外祖說新唱新提供了巨大動力。他在《小二黑結婚》《一定要把淮河修好》《海上英雄》《學旺似旺》等新書作品中,塑造了社會主義時代的農村新人、解放軍戰士及勞動模范等藝術形象。這些富有時代氣息的藝術形象,不僅成了叔外祖的藝術名片,也深深影響了母親彈詞藝術個性的形成。

母親天生好嗓音,高音區尤其靚麗,彈唱基礎很好。但母親不獨憑恃先天條件,而是嚴格遵循叔外祖追求藝術完美的要求,多年如一日地勤奮練習。只要在家,上午或傍晚就是她獨自練唱的時間。她練抒情高音時多宗[俞調],唱得最多的則是傳統開篇《宮怨》等;而在練習敘事聲腔時,母親則以[蔣調]為基準,常練《刀會》《杜十娘》等;練習快節奏時母親就反復研唱《東北開篇》,悉心揣摩[沈/薛調]的妙處;而自感慢板方面還需提升時,母親就以《九連環》為抓手,體會[祁調]的韻味。博采眾長之下,母親在抒情高腔、敘事慢板、吟誦中板、敘事快板這四種聲腔演唱模塊方面都有相當的造詣。

母親在說表時起的角色也很多樣,小生如《描金鳳》中的徐蕙蘭、《雙金錠》中的龍孟錦、《三笑》“追舟”中的唐伯虎等,青衣花旦如《描金鳳》中的錢玉翠,中年婦女如《描金鳳》中的許媒婆。但總的來說,不論傳統書目,還是新書目,母親起的角色還是以中青年女性居多,《小二黑結婚》中的小芹就是一個典型。

1950年,母親首次登臺,與同門師姐劉紹琪拼檔演唱叔外祖據趙樹理小說改編的彈詞《小二黑結婚》。劉紹琪為上手,母親則在下手,主要承擔演唱的任務。而她起的角色是女青年小芹。通常,在蘇州彈詞雙檔正式開演前,演員會演唱幾段開篇來暖場。母親最初登場演唱的彈詞開篇就是《小二黑結婚》中小芹的唱段。可以說《小二黑結婚》是母親說新唱新的開始,小芹是母親表現社會主義新女性的濫觴。

1954年,母親同父親張如君結婚,婚后隨他演說傳統長篇彈詞《描金鳳》。這部長篇彈詞的故事圍繞蘇州方士錢志節落難、巧遇、發跡,最后拜為天師的經歷展開。但這部以男性故事為主的作品并不能充分發揮母親擅吟唱的天賦。1964年前后,母親同父親把李準的小說《李雙雙》改編成長篇彈詞,她也經常演出其中的折子《補苗》。母親在表演時當仁不讓地承擔起展現李雙雙社會主義新女性大公無私形象的任務。從作品構成到人物描畫,這部新彈詞更符合母親的藝術個性。

20世紀80年代,母親同父親開始表演長篇彈詞《雙金錠》。該作講述了明嘉靖年間官宦之后王玉卿蒙冤受屈,最終在多方努力下平反昭雪、成就姻緣的故事。母親很好地詮釋了龍鳳錦這一角色。她為龍孟錦設計了旋律高亢的唱腔,逐漸成為一種彈詞聲腔藝術風格。

于演唱說表之外,母親還很注重彈詞的音樂。在她看來,評彈的聲韻美是由演唱聲腔和作品音樂共同構成的。因此,除了持續精研蘇州彈詞的各種聲腔流派,母親很注重彈詞音樂的創作和表演。她譜曲并演唱的《學習雷鋒好榜樣》《七律二首·送瘟神》《送瘟神三字經》《周總理歡度潑水節》等作品,都堪稱一時之選。其中,《七律二首·送瘟神》入選參加1965年第六屆上海之春音樂節的開幕式。

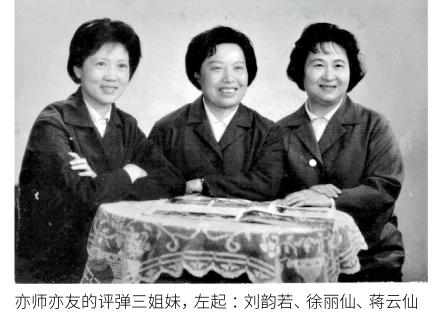

好的作品絕不是憑空而來的,而是在繼承傳統、發揚傳統的過程中被熔煉出來的。在母親主創的彈詞作品中,《學習雷鋒好榜樣》的音樂基調借鑒了[沈/薛調]的基本旋律,并采用復沓式快板節奏,敘述性強且易學易流傳。而為《七律二首·送瘟神》所譜寫的音樂在深刻領會毛主席原作精神的基礎上,在形式上有所改變,分為上下兩闋。上闋曲調調性源自[俞調],還揉進了[祁調]調性,整體凸顯出了“千村薜荔人遺矢,萬戶蕭疏鬼唱歌”的委婉、哀痛之情;下闋描寫余江縣消滅血吸蟲病取得勝利,樂曲變得高昂激越。連貫聽來,上闋音樂如大河九曲,低回中積蓄著力量,下闋則釋放出了上闋積累的全部力量,使人胸襟頓暢。總的來說,《七律二首·送瘟神》與徐麗仙的《新木蘭辭》、朱雪琴的《游水出沖山》、趙開生的《蝶戀花·答李淑一》、石文磊的《長征》、孫淑英的《卜算子·詠梅》等開篇作品,在音樂調性甚至兼容多種彈詞聲腔的手法方面都有若干共性。對此,上海音樂學院教授連波在《蘇州彈詞音樂初探》中有具體評價。

母親創作的這些作品中,最重要的是誕生于 80年代的彈詞開篇《周總理歡度潑水節》。母親在探索和追求彈詞藝術的道路上,曾得到毛澤東、周恩來、葉劍英、陳云等黨和國家領導人的關懷。《周總理歡度潑水節》就在相當程度上表達出了她對周總理的崇敬之情。該作以[沈/薛調]為基礎,植入高亢悠揚的唱腔,既表現了群眾歡度節慶的酣暢淋漓的場面,也表達了母親對周總理深深懷念之情。

因年事已高,母親已退出了舞臺。但作為在五星紅旗下成長起來的蘇州彈詞女演員,她用彈詞歌頌中華人民共和國偉大成就的信念從沒有衰退。她在藝術實踐中探索出的聲腔表演方法與音樂譜唱心得,也將在新時代評彈事業發展中,發揮出應有的作用。

注釋:

①劉天韻老先生的名字原為劉天韻,按照彈詞界的清規,劉韻若名字應為劉韻若。本文遵照語言文字通用規范需求,故將“韻”字統改為“韻”。——編者注

②據上海市地方志辦公室官網刊載的《上海廣播電視志》第六編(管理)第六章(技術管理)第三節(無線電管理)記載,“民國4年(1915年)4月18日,北洋政府公布中國第一個《電信條例》……民國16年國民政府成立后,取消裝用收音機的限制,但必須向有關機關登記,領取執照方可收聽。民國24年8月1日,交通部上海國際電信局開始辦理收音機登記,至同年9月30日登記期滿,上海共登記收音機68000余具。”——編者注