楊宇振

1973年出生

1990年入學重慶建筑工程學院建筑系(學士、碩士、博士)

重慶大學建筑城規學院教授

少年只能遙想。遙想中總帶有些美好,一種可能是經由過濾和想象出來,卻也可能是真實的美好。1990年代“物”的重慶、“物”的重建工已經消失,留下的是些縹緲記憶。如初到學校就集體夜游鵝嶺公園不歸宿、為完成設計競賽租房熬夜;又如春天校園四處粉紅的夾竹桃、青城山上的水彩潑灑。那時候還是一人一塊大圖板,晚間教室收音機里傳唱著陳慧嫻的《千千闕歌》、陳百強的《偏偏喜歡你》、羅大佑的《皇后大道東》,還有女主持人嗲嗲的聲音,和著每個人的低頭繪圖。磁器口是距離學校近的一處寫生點,是集體上課和情侶逃開學校的談情說愛地。冬夜里拿著搪瓷缸子去后校門外打碗熱騰的刀削牛肉面回來就是一種滿足。嗯,少年只能遙想,而我獨愛著這可能是再構的遙想。

建筑學的致命危機

電影《時間規劃局》構想了一種以“時間”為核心的社會結構。普通人的生命被限定在25歲,生命時間成為一種商品,如果要活下去,只能通過勞作或搶劫。工作定價權(也是生命的定價權)在富人手中。在嚴控的橋的另一端,富人們擁有無盡時間,亦即生命(因此幾百年老還可有光滑面容),可以用來賭博、購買豪車與“慷慨”贈予。富豪的時間——不斷的貨幣數值增量來自對普通人的嚴格管理和他們的勞動。《阿麗塔:戰斗天使》中則構想了以“空間”為核心的社會結構。上等人住在懸浮的空間站,普通人和機械改造人住在混亂龐雜的地表城。上下兩個截然不同的空間由一大根粗壯的傳輸鋼索連接。上層的人“仁慈”地為下層搏殺勝出者提供“晉升”機會——作為一種治理術;故事就在爭著登入上層的博弈中展開。電影來自現實映射現實。近幾十年來這類主題的電影越來越多,但顯然不是開始于近期。1927年的經典電影《大都會》表達的也是類似的情景和社會結構。在這幾部電影中,造成二元社會混亂的原因在于各自元中少數人的不安分和由不安分帶來的二元間“非正式”往來。治理混亂的手段就是徹底隔離二元社會,從觀念、經濟和警察來強化和維護二元社會結構,讓各自元的社會各安其位,不可反觀自身。建筑生產是社會的構成,建筑技術是社會治理和資本積累的構成。過去的100多年間(對于某些地區來說可能是幾十年間),泛義建筑學(涉及建筑生產所需的所有知識、技術及應用)與其他學科一起共同生產社會的不平衡發展,已成為社會主要矛盾和致命危機。市場大好,建筑學是大規模復制的技術;市場冷淡,建筑學轉變成刺激消費、生產“景觀社會”的工具。于是建筑學心安理得安于其位。曼弗雷多·塔夫里卻說:“危機正日益嚴重地沖擊勞動的資本分配,同時也反映到建筑領域……由于經濟領域的緩慢變化,比如建筑界在結構上已經落后于時代……如果禁錮在樊籠中,無論怎樣出眾的表演都是徒勞,而建筑師們就關在這個天地中,在允許的一些通道之間繞圈子”。還有一種狀況是建筑學部類內的極化,少數人掌控資源已是普遍現象,盡管他們本身四分五裂。建筑評判、教育理念、重要機構執掌到資源分配都顯現類似《阿麗塔》中的二元社會狀態趨勢——技術創新(或偽創新)往往是橫掃一切的“葵花寶典”。其中,掌控媒體的人是內部生產者,常經由媒體傳播放大和強化“上層建筑群體”的理念、形象姿態與話語;通過自知不自知的技術操作,掩蓋或彰顯某些狀況或意圖。媒體也就成為真實與觀念之間的關鍵旋鈕。它通過對真實的抽取(怎么抽取和抽取什么本身就成為問題),加放到真實世界中,重構了一個蒙面的超真實。下層只有通過媒體構建的虛擬空間來想象和觀望懸浮的空間站。19世紀末20世紀初,“分離派”還有生存的空間,還有生產新建筑的可能,而今天大多只能在學科內部自言自語自我封號,以尋得自激快感和彌補不能介入社會的空虛和疲軟無力。這不免讓人想起電影《甲方乙方》中瘋人院里那位自得其樂、“只買貴的不買對的”的搖頭晃腦者。列斐伏爾曾說,社會如果只有量的增長而沒有質的發展,很快就會變成怪物。建筑學會成為怪物嗎?建筑學不是處理人與社會時間和社會空間關系的學科嗎?還就只是純技術的工學?弗蘭姆普頓曾論斷現代主義(建筑)的光輝時期已經過去了。現代主義的光輝在于它對僵化的古典體系質疑和對新道路的探索,在探索中散發出隱隱光芒。這一過程指向對現實社會的經驗與批判,對理想社會的思考、想象和創造性實踐。只是那時革命者大多是體系外人,如政府職員霍華德、生物學家帕特里克·格迪斯、受非正規教育的柯布西耶等。在當代高度分工的、已然結構化的社會中,如何能“分離”,能反觀自身,如何產生內部的張力,一種生的靈動張力,就成為建筑學發展的致命問題,否則,“無論怎樣出眾的表演都是徒勞”。

1 《資本空間化:資本積累、城鎮化與空間生產》(2016)

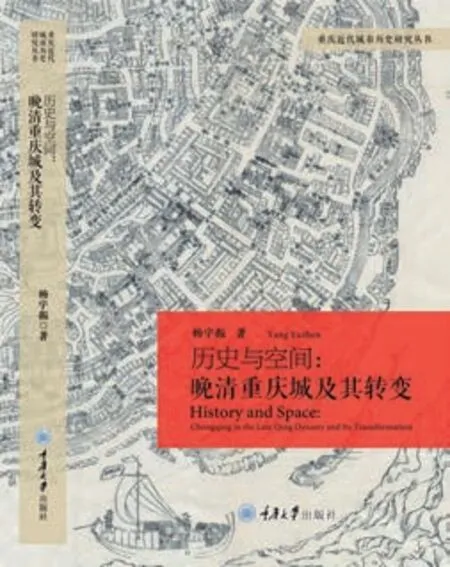

2 《歷史與空間:晚清重慶城及其轉變》(2018)

3 石柱民族文化中心

4 柏芷山接待中心

5 中益便民服務中心室內