長短葉片混流式水輪機轉輪內部流場數值模擬研究

王 宇,朱喬琦,李佳楠,袁 帥,劉小兵

(西華大學流體及動力機械教育部重點實驗室,成都 610039)

0 引 言

水輪機組在日積月累的磨損下,過流部件表面的損傷破壞愈發嚴重,導致機組效率下降,運行安全、穩定性降低,檢修周期也因此受到影響,從而造成極大的經濟損失。因此分析水輪機在沙水條件下的內部流動狀態及泥沙濃度及速度分布是非常有必要的。

隨著CFD 技術的不斷進步,通過計算機對水輪機內部流動進行數值模擬越來越方便,結果越來越貼近實際情況,這使得沙水條件下水輪機內部固液兩相流動特性的研究擁有了更好的理論支持和技術手段。因此,從CFD流體動力學角度出發,研究水輪機過流部件泥沙磨損和流場流動性能,具有良好的研究前景。劉小兵、曾永忠等將CFD仿真模擬與PIV試驗相結合,計算了水輪機尾水管內部流動,并與PIV所測的轉輪出口尾水管錐段流場分布圖進行比對,得出三種不同工況下尾水管內的流動情況[1]。Gohil等利用現有的CFX程序對不同工況下的性能參數進行了分析,研究了混流式水輪機從部分負荷到過負荷的五種不同工況下水頭和效率損失的計算結果[2]。趙道利等對轉輪上冠型線進行了參數化改造,并對改造后轉輪進行CFD仿真分析,得到其能量、空化及過流能力變化特性,總結出上冠型線的改變對水力性能的影響[3]。Teran運用CFD對哥倫比亞阿馬梅河某水電站水輪機進行數值模擬,獲得磨損率和輸出功率之間的相關性。并根據泥沙濃度、流量和磨蝕標準建立了一個運行策略,有效減輕了泥沙磨蝕及效率降低問題[4]。張海庫等模擬分析了HLA696水輪機內部沙水流動狀況,對固液兩相流動機理進行了分析,研究了水力損失規律[5]。李琪飛、李仁年等通過仿真方法求解了引水、導水部件內部固液兩相流各項參數,并對其流動機理進行闡述,預估了各過流部件表面的泥沙磨損量及發展規律[6-7]。米紫昊等對混流式水輪機導水機構內部流場進行仿真分析,闡釋了導水機構流線、壓力以及泥沙濃度分布規律[8-10]。

本文針對HLA542-LJ-275高水頭長短葉片混流式水輪機蝸殼進口至尾水管出口的整個內部流道建立模型,借助流體仿真軟件CFX,在沙水條件下,定性分析長短葉片水輪機轉輪內部泥沙濃度分布及流動特性情況。

1 水輪機三維建模及計算網格的劃分

本次研究所選用水輪機的型號為HLA542-LJ-275,其基本參數為:額定水頭250 m,額定流量27.58 m3/s,額定轉速375 r/min,轉輪直徑2 750 mm,轉輪長、短葉片數均為15,固定導葉數為12,活動導葉數為24。對各過流部件進行三維構型,全流道幾何模型見圖1。

利用 ICEM 軟件進行網格劃分,由于流道形狀復雜,采用適應性較強的非結構網格,并對近壁面區及速度和壓力變化梯度大的區域進行網格加密處理,網格密度為其他區域的5~10倍。將劃分好的網格導入 CFX 進行計算,并對網格質量進行無關性檢查,選取多個網格數的模擬結果進行對比分析,確保選取的網格質量滿足計算精度的要求,同時保證計算速度,將計算結果誤差控制在 0.05%以內,各過流部件網格質量均達到0.3以上,蝸殼和尾水管結構相對較簡單,網格質量在0.4以上。最終,將常規水輪機全流道網格數確定為14 157 989個,其中長短葉片轉輪網格數為5 563 658個。

2 數值模擬

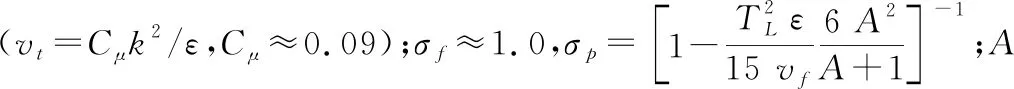

2.1 湍流模型及多相流模型

選取時選用N-S方程為基本控制方程。在水電站運行過程中,水輪機內部流體流動狀態為湍流流動,雷諾數較高,湍流模型選用標準k-ε湍流模型[11],該模型是目前工程和科研研究使用頻率最高的湍流模型,經濟性好,精度合理。具體方程如下。

液體相連續方程:

(1)

固體相連續方程:

(2)

液體相動量方程:

(3)

固體相動量方程:

(4)

湍動能k方程:

GK+Gb-φfρfε-YM+Sk

(5)

湍動能擴散率ε方程:

(6)

2.2 邊界條件設置

將水輪機全流道網格輸出為CFX格式,導入ANSYS CFX軟件,設置其各項物理定義及參數。

(1)設定進口邊界。采用速度進口邊界,假設來流與進口邊界成90°,速度均勻,大小等于蝸殼進口流量除以進口斷面面積。

(2)設定出口邊界。采用壓力出口邊界,壓力值由吸出高度決定,方向垂直于出口面。

(3)設定壁面邊界。壁面均采用無滑移邊界。

(4)域間交界面。水輪機屬于旋轉機械,域間相重面選定為interface。轉輪與座環和尾水管間交界面設置為凍結轉子。

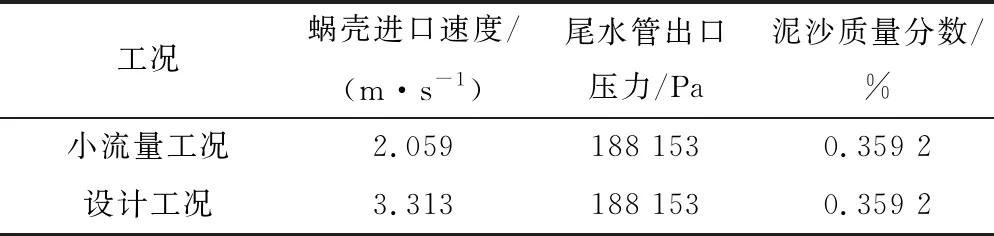

進出口邊界條件如表1所示。

表1 進出口邊界條件Tab.1 Import and export of boundary conditions

3 水輪機沙水流動數值計算結果分析

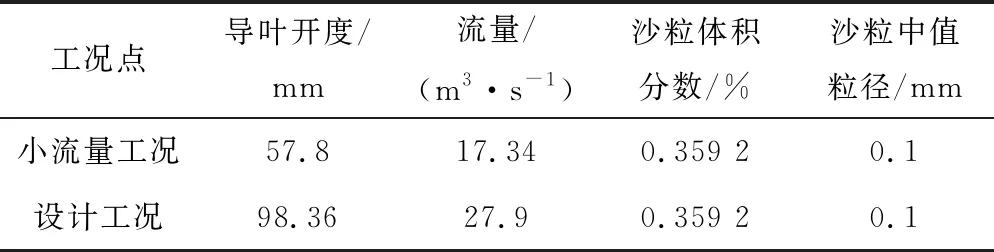

本研究選用ANSYS CFX計算分析軟件對某電站長短葉片混流式水輪機轉輪內部流場進行了三維兩相流動數值模擬,分別考慮該水輪機在給定泥沙參數下,兩種典型工況的流動特性,兩種工況的計算參數如表2所示。

3.1 兩種工況下壓力對比

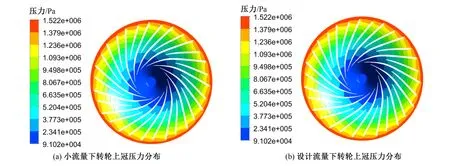

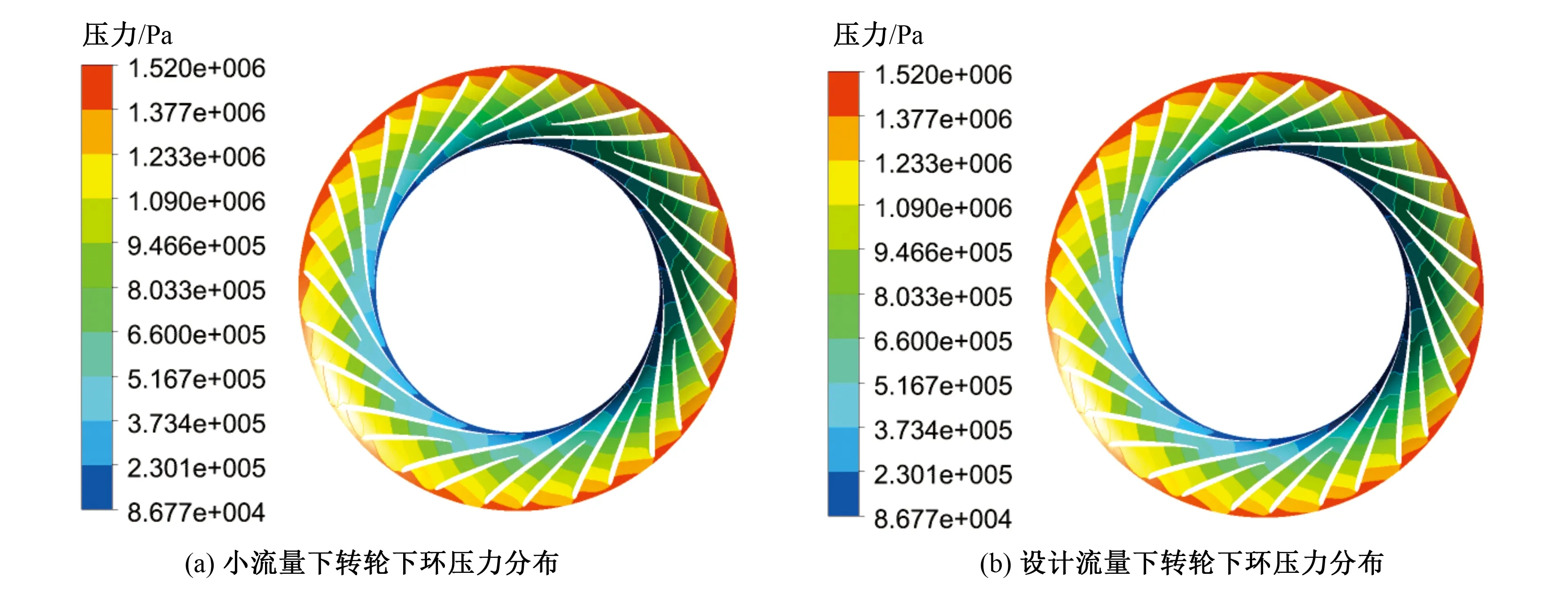

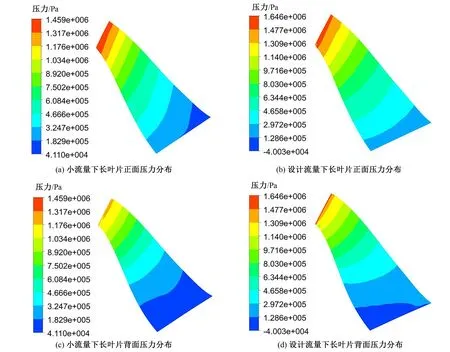

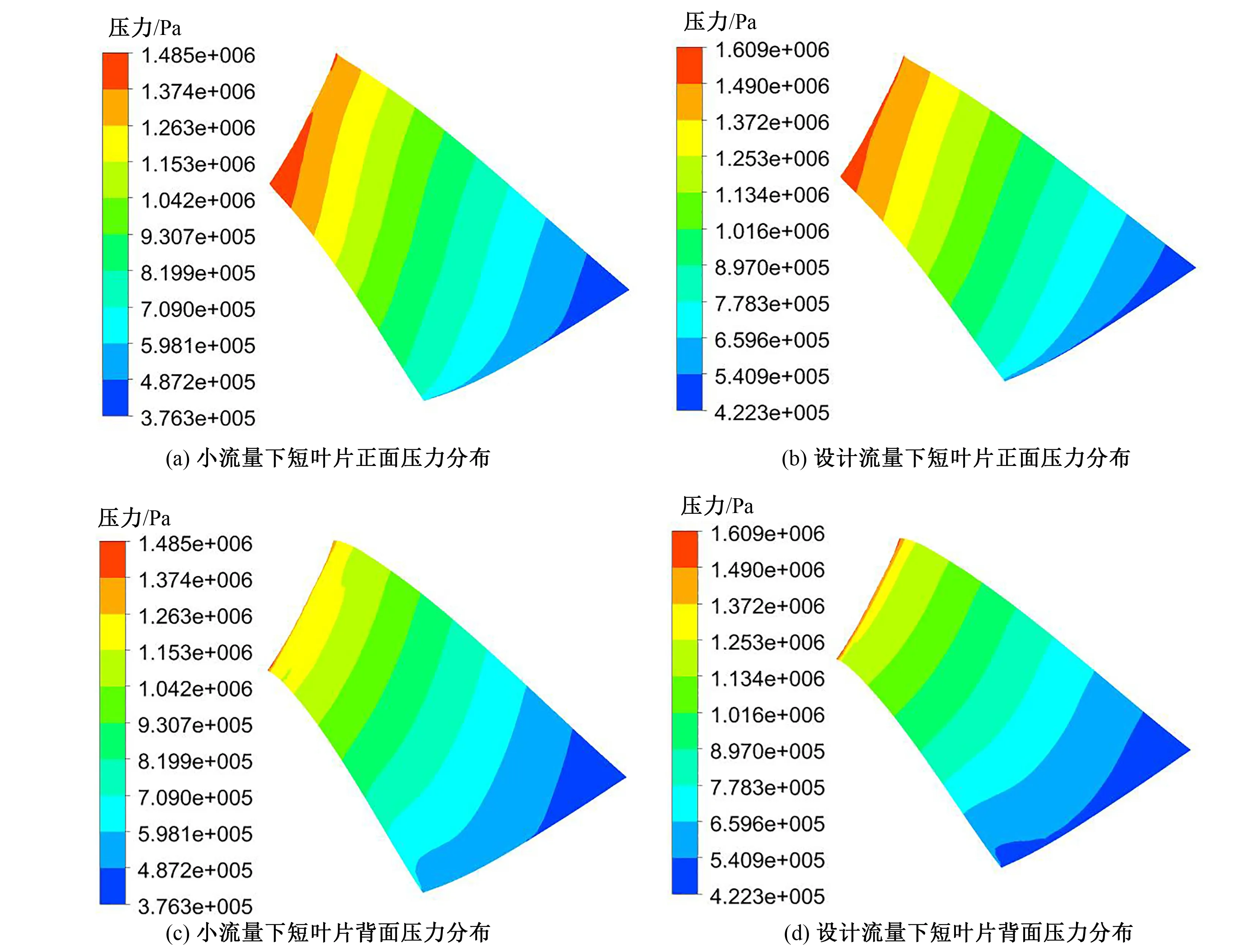

兩種工況下,轉輪壓力分布可看出,轉輪上冠和下環壓力分布均勻,由圓心向外穩步增加。轉輪長、短葉片的正、背面壓力值由葉片頭部至尾部均勻過渡,逐步降低,壓力梯度線基本平行。最低壓力均出現在轉輪各流面出口處,是由高速水流造成的,長葉片背面出水邊的低壓區比正面范圍更廣,壓力更低,是發生空化的高概率區域。小流量工況下壓力峰值均位于葉片頭部,長葉片壓力范圍相較于設計工況下更廣泛。設計流量工況下,壓力峰值均位于葉片進口,負壓區位于長葉片出口靠近下環附近,長葉片低壓區相較于小流量工況更小,短葉片背面低壓區略高于小流量工況下,空化性能較好。如圖2-5所示。

表2 各工況計算參數Tab.2 The grids number of Francis turbines and each components

圖2 兩種工況下轉輪上冠壓力分布Fig.2 Pressure distribution of upper crown of runner under two working conditions

圖3 兩種工況下轉輪下環壓力分布Fig.3 Pressure distribution of the lower ring of the runner under two working conditions

圖4 兩種工況下長葉片壓力分布Fig.4 Pressure distribution of long blades under two working conditions

圖5 兩種工況下短葉片壓力分布Fig.5 Short blade pressure distribution under two working conditions

3.2 兩種工況下泥沙濃度對比

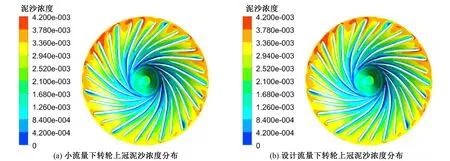

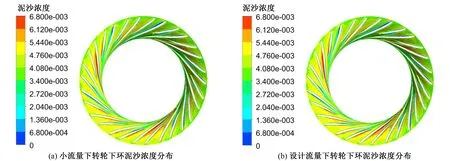

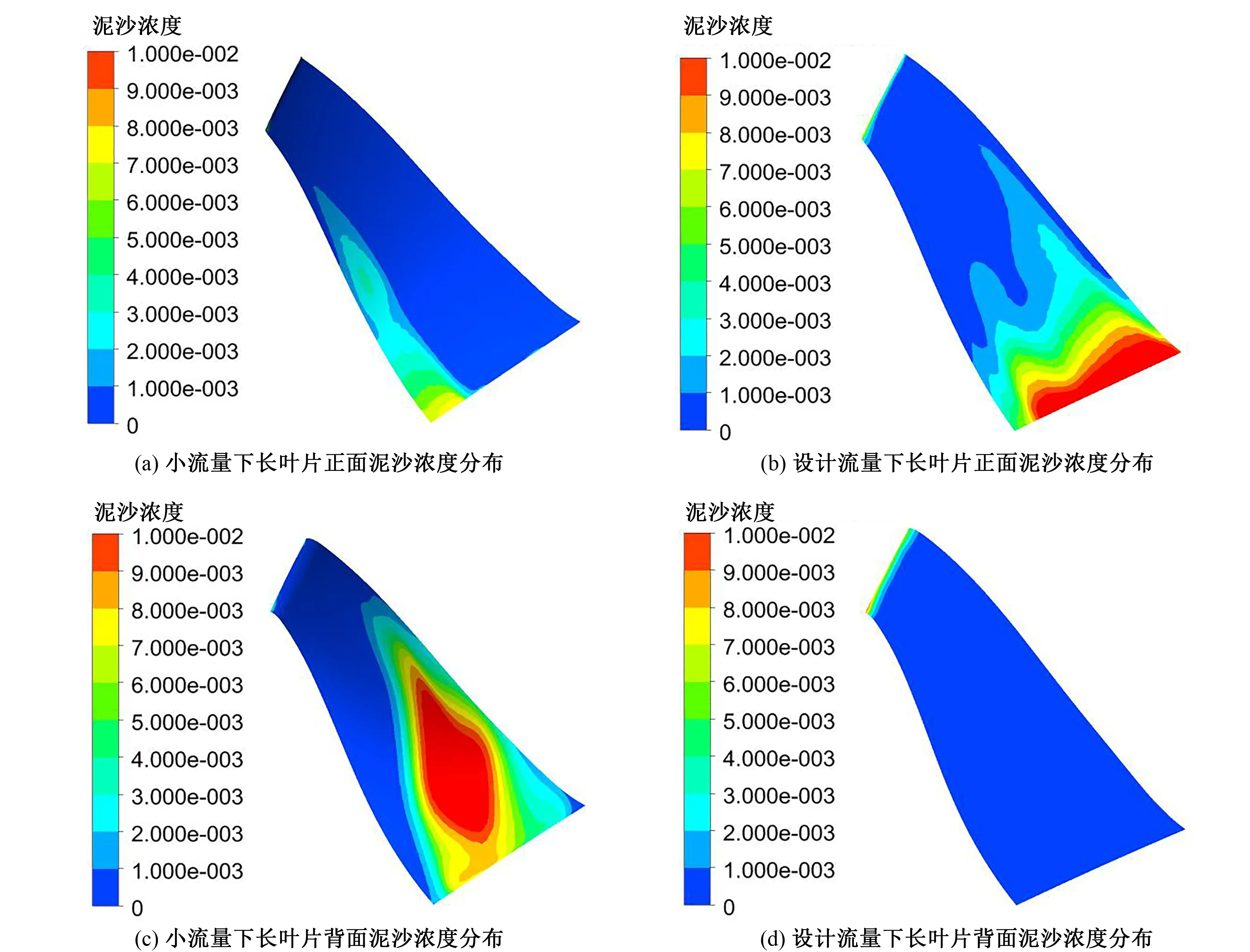

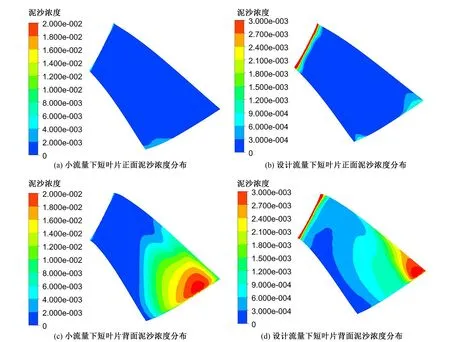

轉輪上冠和下環泥沙濃度分布較均勻,未出現大范圍紊亂。小流量工況下,長葉片正面泥沙濃度較高處主要集中于葉片出口與下環相鄰處,背面泥沙分布呈渦旋狀,背面中心泥沙濃度較高,可認為是正背面壓差造成的附加流動致使泥沙直接撞擊在葉片的中部,同時由于水流流速較小造成該處繞流不充分,使得在葉片中部泥沙含量較周邊較高,故可認定小流量工況下,長葉片背面磨蝕主要分布在葉片中部及受撞擊脫流影響的出口段含沙部分。短葉片正面泥沙濃度較低,在出水邊接近下環位置有少量泥沙聚集,背面以出水邊靠近上環20%處為圓心,泥沙濃度由高到低向外擴散,葉片中部上環處高泥沙區可以認為是收到不充分繞流影響造成的泥沙淤積,葉片出口段下環處作為主要高泥沙區可認為是收到重力作用及流速過小造成的繞流不充分。故小流量工況下短葉片背面下環出口處泥沙磨損比較嚴重。設計流量工況下,長葉片正面泥沙濃度較高處主要集中于葉片出口,并向葉片中部呈現梯度式減小,背面泥沙主要集中于頭部,其余位置泥沙含量較低,分布均勻。短葉片正面泥沙主要聚集于葉片頭部及出水邊上下兩端,背面泥沙分布除葉片頭部及出水邊靠近下環較高外,其余位置含量較低,如圖6-9所示。

圖6 兩種工況下轉輪上冠泥沙濃度分布Fig.6 Sediment concentration distribution in the upper crown of the runner under two working conditions

圖7 兩種工況下轉輪下環泥沙濃度分布Fig.7 Distribution of sediment concentration in the lower ring of the runner under two working conditions

圖8 兩種工況下長葉片泥沙濃度分布Fig.8 Sediment concentration distribution of long blades under two working conditions

圖9 兩種工況下短葉片泥沙濃度分布Fig.9 Sediment concentration distribution of short blades under two working conditions

3.3 兩種工況下泥沙速度對比

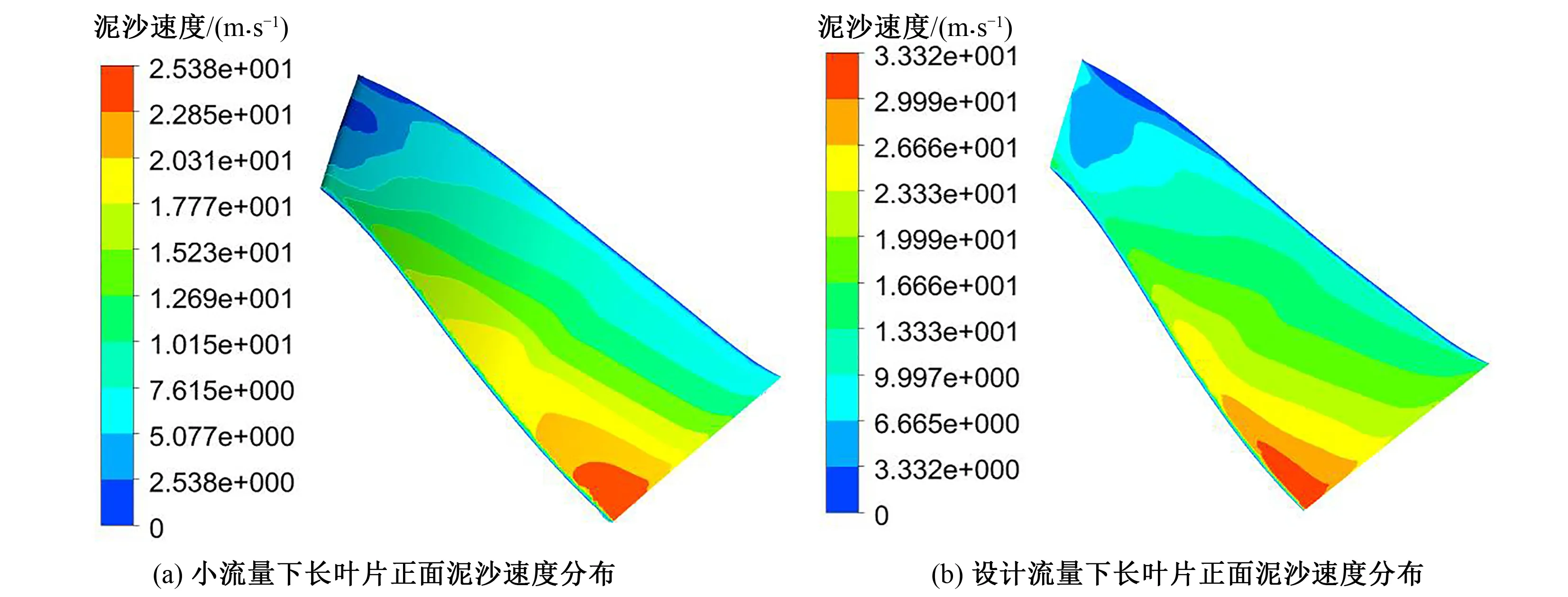

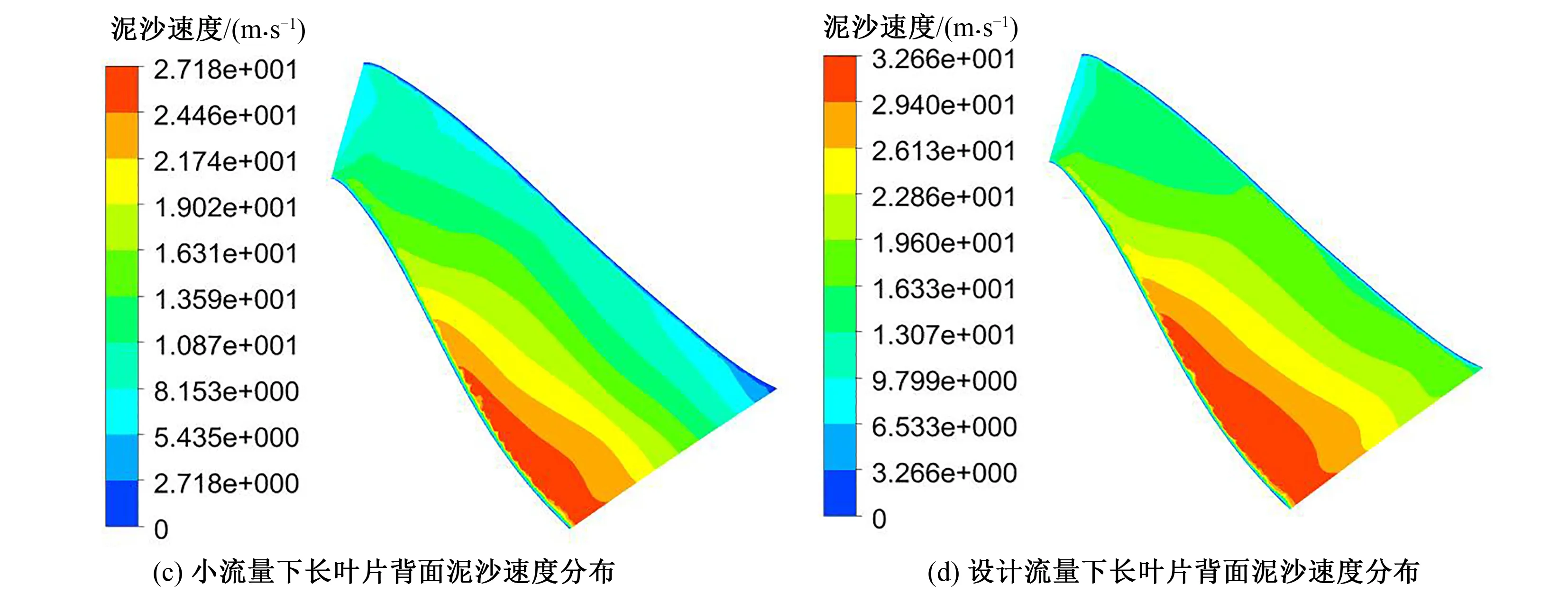

長、短葉片正面及背面泥沙速度分布相似,均在出水邊與下環相鄰附近到達最高,并從此處向上擴散,均勻降低,速度等值線基本平行。在長、短葉片正面頭部區域有少量低速區域,這可能是由于泥沙撞擊葉片頭部,部分泥沙顆粒脫落,速度驟降。總體上看,小流量和設計流量下長短葉片泥沙速度分布相似,但是設計流量下的泥沙速度高于小流量工況,長葉片小流量工況下最大泥沙速度為27 m/s,設計流量工況下長葉片最大泥沙速度為33 m/s,要高于短葉片。長、短葉片背面的泥沙速度要高于正面,由此可得,相較于小流量工況,設計流量工況下長葉片泥沙磨損更為嚴重。兩種工況下葉片背面磨損高于正面。如圖10-11所示。

4 結 論

本次研究通過對某電站備選機型HLA542-LJ-275長短葉片混流式水輪機轉輪內部流場進行數值模擬,得到沙水條件下轉輪內部流動情況。主要研究成果如下:

(1)標準k-ε湍流模型的計算結果較好地揭示了固液兩相流混流式水輪機內部沙水的流動規律。這對于水輪機的防護具有一定指導意義。

(2)得到了小流量、設計流量工況下水輪機轉輪內部流動情況,數值結果表明在兩種工況下,最低壓力均出現在轉輪各流面出口處,葉片尾部區域為最低壓力區,是發生空化的高概率區域。

(3)在兩種工況下,泥沙速度均在出水邊與下環相鄰附近到達最高,在此區域泥沙濃度分布也較高,可以預估水輪機運行時轉輪內主要磨損位置是進、出水邊及葉片下側三角區。對比兩種工況,設計工況下轉輪長短葉片表面泥沙速度明顯高于小流量工況,這說明設計工況下,轉輪長短葉片磨損更為嚴重。

□

圖10 長葉片泥沙速度分布Fig.10 Velocity distribution of sediment in long blades