初心與使命:趙典魯這五年

易地扶貧搬遷,是一場舉眾人之力的硬仗。

在歷時五年的易地扶貧搬遷工作中,東平縣涌現出許許多多的感人事跡。這其中最值得稱道的就是奮戰在易地扶貧搬遷一線的脫貧攻堅先鋒趙典魯。

53歲的趙典魯現任東平縣發展和改革局黨組成員、副局長。東平縣易地扶貧搬遷每一個安置點的項目竣工和群眾搬遷入住,無不凝結著他的心血和汗水。

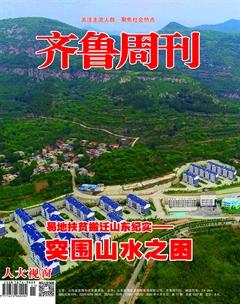

時間回溯到2015年年底,省發展改革委下達編制山東“十三五”易地扶貧搬遷規劃通知,根據上級政策,東平縣易地扶貧搬遷總搬遷規模涉及5個鄉鎮、16個村,新建集中安置區9個。這對于承擔著全縣產業發展、規劃計劃編制、重點項目建設、對上爭取、項目審批等重大任務的縣發改局來說,無疑是一項重大考驗。

趙典魯臨時受命,義不容辭承擔了這項艱巨的任務。

承擔任務伊始,為了盡快轉變角色,熟悉易地扶貧搬遷工作,趙典魯廢寢忘食,爭分奪秒,認真學習扶貧工作有關政策、法規,那段時間,夜里12點前幾乎沒進過家。經過一個多月日日夜夜的潛心研究,不懈努力,他對易地扶貧搬遷政策要求和全縣搬遷村的情況已經了然于胸,為后期科學制訂搬遷方案奠定了堅實的基礎。

易地扶貧搬遷是一項時間緊,標準高,要求嚴,程序復雜的工作。為了盡快推動工作開展,他主動到國土、規劃、住建等部門征求意見,為鄉鎮安置點協調手續辦理。他開辟了項目立項容缺辦理模式,為后續建設推進打下了堅實基礎。

易地扶貧搬遷占全縣建檔立卡貧困人口的四分之三,貧困人員識別程序十分繁瑣。為了實現精準識別的要求,他和縣扶貧辦的同志反復到每個搬遷村摸情況,一一核實鎖定易地扶貧搬遷對象。

做好群眾工作是開展搬遷工作的重要前提。

單從政策扶持看,易地扶貧搬遷與移民避險和黃河灘區遷建工程相比較,補貼資金相對偏少,而且對建檔立卡貧困戶的住房面積也有人均不超25平方米的嚴格規定限制。因此,工作剛開始的時候,部分村群眾對易地扶貧搬遷工作持有很大疑慮,有的甚至非常抵觸。

有一次,他在一個村做工作時,一名搬遷戶因為以前有些事情沒有達到個人目的,對村干部存有意見,因而對村里安排的所有工作都一律排斥,情緒很激動,說話很粗,甚至對他推推搡搡,可趙典魯不急不躁,一次次上門耐心解釋終于做通該戶的工作,確保了搬遷工作的正常進行。

按照省里規劃,東平縣易地扶貧搬遷原計劃用三年的時間來完成。后來,省政府要求,所有易地扶貧搬遷工作必須于2018年9月份完成。這對于全省搬遷規模最大,情況最為復雜的東平來說,無疑是一個巨大的挑戰。

為推進易地扶貧搬遷安置社區建設,無論寒冬還是酷暑,無論節假日還是上班日,趙典魯每天起早貪黑,帶領工作人員,深入一線進行督導指導,查看施工現場,及時發現問題、解決問題,保證社區建設項目的施工質量。

為了完成任務,趙典魯跑手續、督進度、抓協調,每天在全縣新開工的9個社區來回奔波。2017年夏季雨水多,部分安置點項目嚴重影響了建設進度,為了搶時間、趕工期,趙典魯一個工地一天不知道要跑幾趟。由于連續勞累疲憊,他患了重感冒,連續發燒20多天,有時發燒近40度。領導和周圍人員都勸他休息幾天,他80多歲的老母親看在眼里,疼在心里。有一次,拉在他是手,眼里淚汪汪地對他說:“兒啊,工作再要緊咱也不能不要命啊!”但他仍然堅持白天往社區里跑,夜里很晚回到家才去衛生室輸液。

為了縮短工程工期,他經過和項目監督負責人和相關部門負責人反復討論,決定增加施工隊伍力量,實行倒排工期,實施“白+黑”集中會戰。在他善作善為下,所有安置點項目均按期竣工,他心里的“石頭”也終于落地了。

2018年國慶節后,各安置點陸續進入搬遷階段,群眾工作任務更加繁重,他也往社區跑的更勤了。在一次檢查搬遷住房配套進度過程中,他不慎摔傷,醫生建議他至少休息半個月,否則很容易落下毛病。可“易地扶貧搬遷任務已經到了關鍵決勝階段,這個時候自己能躺下嗎?”第二天,他一瘸一拐又行進在前往社區的路上。

搬遷工作完成后,趙典魯一刻不敢掉以輕心,這兩年,他又奔波在工程質量安全、社區融入、后續扶持的道路上。“這是一項要經得起歷史考驗的工程,每一個環節都至關重要。”

五年一線攻堅,趙典魯同志展示了一名易地扶貧搬遷工作干部的時代風采。