易地扶貧搬遷的濟南故事

顧玉雪

“糧食和水”的傳說與現實

積米峪村有一個美麗的傳說。

相傳,唐太宗李世民東征時,從崇山峻嶺間的積米峪經過,發現了一眼常年不涸的清泉,很是喜愛,順口說了一句,“這么旺的一眼泉如果噴出來的是米就好了。”話音剛落,黃澄澄的小米就順著泉水噴涌而出。

不幾日,李世民的糧倉就滿了,后人把那涌米的山泉叫做積米泉,積米峪村也由此得名,成了李世民軍隊囤積糧草的地方。

但是,這個山美水豐、在傳說中糧草不缺的小山村,卻祖祖輩輩無法告別“吃水難、行路難、上學難、看病難、居住難、發展難”的貧困現狀。

“積米峪是一個包含了8個自然村落的省級貧困村,村落間隔好幾公里,大多分布在山上,其中海拔最高的一個有780余米,山高路陡,土地貧瘠,最困難的時候,村里的貧困家庭人均年收入不足千元”。

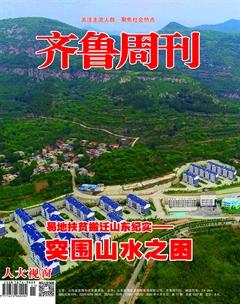

濟南市西營街道積米峪村集中安置點。

濟南市委黨史研究院派駐積米峪村第一書記李金鳳深有體會,“由于交通不便,我們去貧困戶家里調研經常是帶著包子、面包等食品解決午飯,在黃鹿泉頂、彎彎地村或灰泉村一待就是一整天。”

47歲的李忠慧從小生活在積米峪村海拔最高的自然村——彎彎地。因一次摔傷,腦部留下了后遺癥,腿腳也不太方便。

到李忠慧山上的老房子,是一件非常考驗車技的事情,路上要經過無數次急轉彎,到了山頂還要沿著山崖步行幾分鐘才到。李忠慧的家距懸崖僅幾米遠,院子里已破敗不堪,一口斑駁的大水缸記載了她那些年的心酸:

“山上沒有自來水,吃和用的水都從缸里出,到了干旱的時候,村里的井就干了,走兩公里去找水,再用扁擔挑水回家,一缸水省著用,得撐半個月。”走進堂屋,除了一張麻繩攀成的床已空無一物,但破漏的房頂似乎讓人看到了雨水灌進屋里的景象。

“冬天地被凍得邦邦硬,風大得把樹皮都吹下來,遇到雨水少的年景,糧食就顆粒無收。”在她的記憶中,因為自然條件惡劣,許多容易事成了生活中邁不過去的“坎兒”。

“村里孩子上學只能拼車,天不好車不來,只能背著孩子走上一個多小時的山路去上學,天氣實在不行,就不去學校了。趕上下雪,兩三個月下不了山。”

生活難,生計更難。

因為有殘疾,交通又不便利,李忠慧家唯一的收入來源就是靠比她大12歲的丈夫王明義在外打零工,養活她和兩個女兒。一家人的臉上經常愁云密布。

積米峪村村民李忠慧一家在新社區。

2018年10月31日,農歷九月二十三。這是李忠慧和丈夫盤算了好幾個月的“良辰吉日”,這一天,她將從山頂的老房子,搬進山下易地扶貧安置新居。

2016年4月,《山東省“十三五”易地扶貧搬遷規劃的批復》確定南部山區西營街道老峪、積米峪兩村為易地扶貧搬遷村,這也是全市唯一一處易地扶貧搬遷村落。

此間兩年時間,經過政策制定、安置房建設、動員搬遷、選房領鑰匙等環環相扣的工作,2018年12月,兩個行政村481戶、1355人全部如期搬進山下占地210畝的安置房中。

對于祖輩生長于斯的村民來說,這是一次對故土的告別,也是人生中的一次命運轉折。

尹朝蓮的一公里

在山頂的村民渴望搬下來,在山下的村民卻沒有那么迫切。

北邊的山頂種著一點蔬菜,南邊的坡下是一片荒地,東邊緊靠著一條水溝,西邊是她曾經唯一的鄰居家,現在已經荒廢了。她此前在這里靠種地為生,沒有其它收入。

76歲的尹朝蓮所在的積米峪東村距離安置房新居只有一公里,但地處半山坡,通過一條滿是砂礫石塊的荒野小徑,盡頭一排孤零零的4間北屋就是她的家。

窗戶上糊著塑料布,窗口下一口大水缸,銹跡斑斑的火爐,都在無聲地訴說著老人生活的艱辛。這里不僅存在山體滑坡的危險,而且房子常年不見陽光,墻壁上已經因為漏雨潮濕發了霉;到了冬天下大雪,門前的積雪常常一個月都無法融化。“生病的時候,車都開不進來。”

“房子再破我也有感情,每次來勸我,我都哭一場。”尹朝蓮說。

尹朝蓮的對口幫扶干部,是西營街道西營辦事處書記王長水,在入戶動員搬遷的時候,王長水前前后后去了十多趟,連門前的小狗見到他都不叫了。

西營易地扶貧搬遷工作指揮部辦公室主任高健說,“多數人還是有一種故土難離的情結,村民習慣了住院子,放置農具、糧食、柴火,搬到新建的房屋里,面積肯定不如自己的大院子了。位置相較偏遠的村,像彎彎地、遛馬嶺、黃鹿泉頂等,搬遷的愿望相對強一點,但80%的人工作好做,剩下的20%可能非常難說服。”

尹朝蓮的老屋和新家。

故土難離,遷離不易。為了讓老百姓脫離貧困,徹底換個活法,歷城區和南部山區管委會組織相關人員多次入戶調研。

“好多家要去上一二十趟,晚上一聽說人回來了,立即趕過去”。王長水說,“西營去年組織了老峪村和積米峪村兩個村的村民代表,一個村有七八十人,到泰安東平縣參觀了老湖鎮的鳳凰社區、接山鎮的朝陽莊。這兩個地方的安置房已經建好,村民們現場看過后,能直觀感受到易地扶貧搬遷到底是個什么樣子。”

“安置點的選址要充分考慮村民生活生產方便。”老峪村安置區位于村西側北龍灣村的原采石場區域,距離鴨西線1.5公里。確認搬遷后,村書記楊福山就把村里39戶、129口人,一個不差聚集在村口的大樹下,拍了一張整個村子的“全家福”。這張全家福,如今和其他搬遷規劃相關的物件,被保存在了老峪村的鄉村記憶館。

積米峪村安置區位于積米峪村的南部,北鄰積米峪小學,東鄰彩西路,安置房屋為“4+1”多層樓房。

“從安置區到積米峪小學只有300米距離。”此前每天接送孩子上下學是很多村民的心病,現在從新家到學校有直達的公交車,不僅上初中便利了,積米峪村安置區里的孩子上小學更方便。

尹朝蓮的新家在緊鄰學校的集體公寓。

“看見新房子、新家具,我一下子就舒坦到心里了,一輩子沒住過這么好的房子,搬就搬吧。”尹朝蓮說。“家具、家電包括被子都是‘公家給配的,我啥也沒帶過來。擰開自來水管,就有源源不斷的水流出,水費、查體費、醫藥費都不要錢。”

從尹朝蓮的公寓出門,就是社區廣場,籃球場、健身器材一應俱全,一塊大電子屏幕下,經常聚集著跳廣場舞的老人們。年輕時就愛唱愛跳的尹朝蓮也是其中的一分子。以前在山上路不好,她經常佝僂著腰,“現在腰板都挺拔挺拔的,心情可好了。”

除了故土難離,也有的村民因為房屋面積不合適不愿搬。

“按照每位貧困戶25平方米的安置房政策,如果是母子倆,一套50平方米的一室一廳怎么住?同樣類似的情況很多,面積不夠用,又無法突破政策,這成為貧困戶村民無法順利搬遷的難題。”高健說。

于是,南部山區管委會、西營街道經過多方研討,最終決定,經過各村村民代表大會通過后,將類似情況家庭中的老人,安排在集體公寓居住,孩子住在分配的安置房中。這一下子解決了困擾許多家庭的難題,搬遷動員工作頓時向前邁進了一大步。

搬到山下一百平的新樓房后,李忠慧的生活也如芝麻開花節節高。

路好走了,腿腳不便的她在西營街道為貧困戶設立的公益崗位也能干些力所能及的活兒,有了一份穩定的收入;小女兒考上了職業中專,村里的“雨露計劃”每年都提供3000元的教育補貼;再加上村里發展產業,丈夫不但能在家門口打上工,家里每年還能享有集體分紅。

“李忠慧家如今的小日子過得很恣兒。”村民們說。

產業征途和藍圖

翠色的山林一路流淌,村莊顯得隱秘又閑適。緩坡上的一片槐樹林里,王杰家的四排近百箱土黃色蜂箱次第向山上鋪開。

在積米峪村,王杰家是唯一的養蜂大戶。她的婆婆嫁過來之前,她的公公就在養蜂,以前賣蜂蜜都要趕集,如今,她將家里的生意搬進了線上商城,還開通了網上直播,消費者可以直接從網上看到她的采蜜過程,進而下單訂購蜂蜜。2019年,王杰家的蜂蜜銷售量較往年翻了好幾番。

以前,稍微有點能力的年輕人是絕不會留在村里的,而留下來的人則會像祖先一樣,以種植莊稼和果樹等作物為生,過著自給自足的“男耕女織”式的生活。

2014年,濟南市從精準識別的955個貧困村中選定了100個特困村,老峪村和積米峪村就位列其中。2018年年底,兩個村完成易地扶貧搬遷重任,還通過發展產業增加村集體收入,歷史性地實現脫貧摘帽,村民年人均收入5000-18000元左右。

據了解,兩村易地扶貧搬遷貧困戶“一戶一策”幫扶措施中包括孝善扶貧、公益專崗、投資分紅等。2018年南部山區為積米峪村和老峪村每村增加投資性扶貧資金200萬元,每村投資性收益達到18萬元。同時,設立防火護林員、環境管理員、治安巡查員等扶貧專崗,每月每人工資200元。

積米峪村第一書記李金鳳積極推動成立了仁元農業合作社,注冊了“積米泉”商標,引進了多家電商服務平臺,讓貧困戶自己當老板增收致富,僅2019年中秋節前夕,積米峪村就銷售農產品15萬余元,開啟了產業化發展之路。

2019年10月,積米峪村再迎大發展歷史機遇,經過近半年的洽談,成功與山東高速農文旅集團簽訂土地流轉協議,流轉土地1萬余畝,打造集養生養老、生態農業種植、加工銷售、民宿旅游和田園農莊為一體的田園綜合體。僅此一項,村民每人年均可有近5000元的固定收入。不僅如此,目前南部山區正規劃在搬遷后的老自然村舊村居發展鄉村旅游項目,吸收貧困戶和當地農戶就地就業。

告別了過去的貧困,山里這純綠色的自然資源就是村民未來的金山銀山。

山美水豐、糧草不缺,不再只是傳說。

王杰將家里的養蜂生意搬進了線上商城。