分析中醫辨證治療心脾兩虛型頻發房性早搏患者的治療有效率

金 翼 陶 永

(1 安徽中醫藥大學 安徽合肥 230038;2 安徽中醫藥大學第一附屬醫院 安徽合肥 230031)

頻發房性早搏為常見的室上性心律失常,患者臨床表現除心慌癥狀外,常伴隨乏力、頭暈等癥狀。頻繁的房性早搏可能誘發房顫,有研究認為頻發房性早搏會增加死亡或腦卒中的風險[1]。西藥治療頻發房性早搏患者可獲得一定效果,但西藥治療存在副作用大、減慢心率等問題,在臨床治療時存在其局限性。下面主要探究中醫辨證分型治療計劃使用于心律失常患者中的中藥治療有效性。

1 研究資料與方法

1.1 一般研究資料 將2018 年10 月-2019 年10 月本醫院心內科治療的74 例頻發房性早搏患者納入數值指標分析內容,每個組別入組37 例,選用分組方式憑借隨機數字表方法。對照組:年紀(41.23±4.56)歲;其中男性17 例,女性20 例;試驗組:年紀(41.57±4.32)歲。其中男性19 例,女性18 例,驗證各個組別心律失常患者以上計算資料,數值分析詳細資料差距相對較低(P>0.05)。

西醫診斷標準:參照第八版《內科學》[2]及2019 年EHRA 無癥狀性心律失常管理的專家共識:頻繁發生的房性期前收縮,≥6次/分鐘。

中醫辨證分型標準:參照中華中醫藥學會發布《中醫內科常見病診療指南》(ZYYXH/T19-2008)。心脾兩虛證診斷標準為:主證:心悸乏力、胸悶氣短;次癥為頭暈、疲乏、納差便溏、失眠多夢;舌脈為舌淡紅或淡白、苔薄白或白膩、脈細弱或細緩等。符合1 項主癥和2 項次癥即可診斷。

納入標準:患者年齡為18-80 歲;基礎心律為竇性;滿足以上診斷標準;患者自愿加入研究。

排除標準:合并肝腎功能不全者;嚴重焦慮、抑郁等精神疾病患者;嚴重心功能不全者(NYHA 心功能分級為III 級及以上);嚴重血液系統疾病者;器質性心臟病伴血流動力學障礙者;甲狀腺功能障礙未糾正者;妊娠或哺乳期婦女;過敏體質者或不能合作者。

1.2 方法

1.2.1 對照組采取西藥治療:琥珀酸美托洛爾緩釋片47.5mg ,每日一次,依據患者基礎心率及耐受情況調整藥量。

1.2.2 試驗組采取中藥治療+西藥治療:試驗組在西藥基礎上加白術10g、陳皮10g、茯苓各15g、酸棗仁15g,炙遠志10g、木香10g、炙甘草10g。心悸伴眩暈乏力者,加用天麻10g、黨參20g;心悸明顯伴失眠多夢者,酸棗仁調整為30g、加煅龍骨、煅牡蠣各15g;心悸伴納差者加用黨參10g、炒谷芽15g、炒麥芽15g;心悸氣短伴煩躁者加用蒲公英20g。以上諸藥水煎,一天服用一劑,早晚分服。療程4 周。

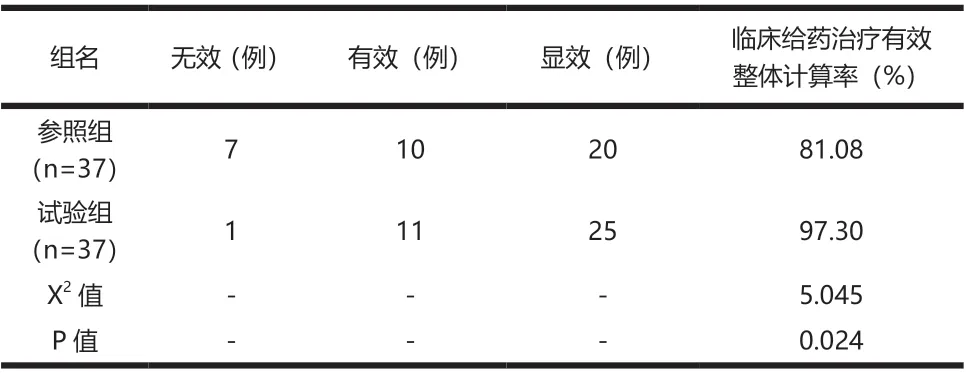

1.3 有關指標 分析臨床給藥治療有效整體計算率。

1.4 評定標準 顯效:癥狀不見或是基本不見,24 小時動態心電圖檢測結果已經無異常或是房性早搏減少90%以上;有效:癥狀一定程度緩解,心電圖檢測結果一定程度改善,房性早搏減少50%以上;無效:并不具有以上指標內容[3]。

1.5 統計學分析 臨床給藥治療有效整體計算率實施X2檢驗,數據均錄入SPSS 23.0 實行檢測,P<0.05,數值分析詳細資料差距相對較高。

2 結果

有關項目具體統計指標中,試驗組臨床給藥治療有效整體計算率相比于參照組研究項目內容得到加大,數值分析詳細資料差距相對較高(P<0.05)。

表1 臨床給藥治療有效整體計算率

3 討論

心律失常為臨床多見心血管疾病,其中房性早搏曾被認為是安全的,但現在多項研究表明,頻發房性早搏可能是房性心動過速和房顫的獨立危險因素。在臨床上,常見到頻發房性心動過速病人有明顯的心悸,胸悶等不適癥狀,嚴重干擾患者日常生活,臨床上多予以抗心律失常西藥治療,雖然可以得到一定西藥治療效果,但長時間使用西藥治療具有一定副作用,對基礎心律緩慢患者常陷入治療困境,對預后情況形成不利影響[5]。

在祖國醫學中,心律失常并無具體分類,主要根據癥狀統稱為“心悸”或“怔仲”,心悸的病因常與素體虛弱、情志失調、飲食不節、外邪侵襲等有關。普遍認為病位在心,與肺、脾、腎相關。心悸多以臟腑虛損為本,其中心脾兩虛型在臨床較為多見。治療上重在養心安神、調護脾胃,治療同時應兼顧因氣虛無以推動血行致瘀及脾虛生痰濕等兼夾證,消補兼施。本實驗中中藥采用健脾益氣、養心安神為指導原則,使用四君子湯為基礎方劑化裁,方中茯苓甘淡平,歸心、肺、脾、腎經,既能健脾滲濕又可養心安神,酸棗仁寧心安神,陳皮、木香理氣燥濕健脾,使補而不滯,遠志寧心安神,祛痰開竅,炙甘草益氣調中,調和諸藥。

綜上所述,為心律失常患者采取中醫辨證分型治療計劃得到的中藥治療有效性較好一些。