大理普陀泉溫泉度假村地域特色應用探討

楊海潔,高成廣

(西南林業大學,云南 昆明 650000)

1 地域特色之于溫泉度假村的意義

地域文化是某一時空、區域內人們的思維模式和行為模式的總和經過長期沉積而逐步形成,包括物質層面、制度 層面、觀念層面等[1]。地域特色在景觀營造中的價值體現在自然景觀和人文景觀兩方面,包含了地理環境與地區文化涵養方面的特殊性。自然環境景觀包含了地形地貌、氣候條件、水文和動植物資源。地域文化資源包含了當地的歷史文化、民俗文化[2]。地域文化會隨著時間的演替而發生相應變化,具有繼承性和創新性。

對溫泉度假村景觀設計來說,將地域特色融入景觀營造中具有積極意義。一方面由于溫泉度假村受到溫泉資源稟賦的限制,常常地處風景資源獨特優越的地區,景觀營造時充分利用場地原有的地形地貌、氣候條件、水文和動植物資源,注意與當下的環境相適應相協調,即以地域自然景觀為設計基礎。另一方面溫泉旅游以人群體驗為主,它不僅是對溫泉產品的體驗,還包括對當地獨有的歷史、習俗的文化體驗。因此具有地域特色的景觀能輔助提升人們溫泉體驗中的獲得感、幸福感,現已逐漸成為提高溫泉旅游地的競爭力的重要因素。

2 大理普陀泉溫泉度假村景觀地域特色分析

大理普陀泉溫泉度假村位于大理白族自治州洱源縣東南部右所鎮下山口村,緊鄰大麗高速,東側是元代古河堤,西側是彌苴河,距大理古城約40 km,距麗江古城130 km。普陀泉溫泉度假村占地約100多畝,區域內有5個溫泉眼,出水溫度高達94 ℃。度假村內設露天戲水區、游戲池、森林泡池、魚療、精油泡池、鹽池等,客房數達308間(圖1)。作為大理地區內集養生、住宿、娛樂、餐飲多功能為一體的溫泉度假村,普陀泉接待游客量正日益提高。

2.1 山水空間營造

大理地區山嶺縱橫、湖泊棋布、盆地、河谷錯落其間,山水條件得天獨厚,為造園取景奠定了良好的基礎。大理白族人民講究風水,場地的選址常背靠蒼山面朝洱海,多為坐西朝東,傳承中國傳統“負陰抱陽,背山抱水”的基本格局。普陀泉溫泉度假村位于大理州洱源縣天馬山和靈應山之間的普陀崆峽谷,西南側彌苴河蜿蜒而過。整體來看,度假村依山就勢,鄰天馬山山腳而建,山脈圍合而成的空間既符合白族人們靠山而居的習俗,又使溫泉體驗更貼近自然、借景周圍山水之勝,營造出谷間靜謐幽逸的園林氛圍。

同時一個好的基址必須有個好的水口,以“得水為上”。度假村除了原有的彌苴河,還引入曲折清幽的溪流為水軸貫穿全園,連接水霧繚繞的泉潭泡池或是開闊明鏡的景觀水面,并且園區每一個重要的入口都以水景銜接,或池或潭。無論人們在其中泡浴、游樂、漫步、休憩,都能通過觀水、戲水、聽水來感受靈動清幽的山水空間。

圖1 大理普陀泉溫泉度假村現狀

2.2 植物景觀營造

大理地區地形海拔差異大,高差變化明顯,表現出明顯的垂直氣候特征,因而具有高水平的生物多樣性。普陀泉溫泉度假村植物景觀的地域性表達主要體現在:充分運用鄉土植物,大理市樹“大青樹”,俗稱“紅扇所”“萬年青”,在大理有長遠的栽植歷史,深受當地人喜愛,它作為典型鄉土樹種,四季常青、冠大整潔、常作為溫泉區骨干植物,在泳池區打造以大青樹為中心集會交往空間,也延續了其在白族村落中的傳統栽植習慣。首先,度假村中運用的雪松、高山榕、羅漢松、南洋杉、女貞、榆樹、山茶、杜鵑、三角梅、玉蘭、報春、百合、蘭花等都是大理園林中常用植物種類(圖2)。

其次,考慮植物景觀森林區、溪流區、合院區以及泳池區的分區意境表達:森林區蔥郁幽靜常以冠大葉綠的榕樹、雪松、玉蘭、桂花以及櫻花、紅楓為主;溪流區用水生、濕生植物旱傘草、鳶尾、美人蕉、睡蓮配合水景營造自然野趣的意境;合院區以三角梅、山茶、杜鵑、馬纓花、羅漢松等增添清秀雅致的氛圍;泳池區則以大青樹、黃連木、香樟結合四季海棠等時令彩色地被植物來打造開闊舒展的活力交往空間(圖3)。

溫泉度假村的植物配置不僅應考慮植物季相變化、喬灌草比例以植物層次豐富度,同時出于對水質的嚴格要求和對人群皮膚裸露的安全考慮,注意避免在泳池、泡池附近種植有刺、有毒、飛絮植物(圖4)。

圖2 多層次植物

圖3 大青樹

圖4 垂直植物

2.3 建筑小品營造

建筑及裝飾承載著不同地域的特色文化,表達了千百年傳承的不同地域的審美觀念,是當地社會文化的集中體現。大理傳統白族民居講究對稱均衡、節奏韻律、色彩氛圍,“青瓦白墻水墨畫、照壁合院轉角樓”是其典型的特征。

普陀泉溫泉度假村的建筑體現了大理地區古樸清秀的白族民居風格,色彩上以原木色、白色、青色為主;用材上選用當地盛產的大理石、石灰石、青石、麻石、楸木、樟木等;平面形態上隨地形變化,有L型、矩形、梯形等。立面形式上保留了當地普遍的重檐式屋頂結構。建筑群整體上融入明顯的大理地域特色,加以革新,玖棵樹建筑就是融合現代酒店的“三坊式”四層電梯樓房的水景民居小院。

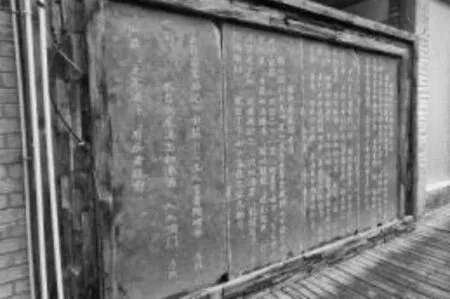

度假村裝飾小品就地取材,傳承了白族民居特色的山墻彩繪以及各式的石雕石畫、木雕、磚雕,并借助扎染、刺繡、鳥籠、枯木擺件、石磨、水車、花草鳥獸等小品物件來表現大理地區白族人民審美情趣和生活氛圍。另外運用大理地域風景元素和普陀泉歷史典故并使其具象化,通過設計打造蓮花造型的水池、龍鳳石雕的水缽、刻有普陀泉文化的石壁等以增強地域文化氛圍,泳池區白色月型吊椅在泳池倒影下表達出“洱海月”的意象(圖5~9)。

圖6 玖棵樹建筑

圖7 蓮花型水池

圖8 刻字石壁

圖9 白族扎染

2.4 溫泉及文化體驗

大理白族自治州區域內溫泉資源豐富,尤以洱源一帶最為豐富,因此溫泉沐浴帶來的祛風除濕,康體健身的療效逐漸影響了當地沐浴文化及習俗,形成了悠久的地域特色溫泉文化。清代白族詩人何邦漸有詩贊道:“湯泉一碧如華清,紛紛澡浴來游人;詠歌有時集童冠,傍花隨柳娛芳春。”這種沐浴的民族風俗沿襲至今,盛況不減[3]。

據1939年出版的《中國溫泉考》及《鄧川州志》記載:“州北二十八里,地名下山口,古名普陀泉……村人汲飲無少間,童叟具鍵,鶴發童顏,高壽者數眾,皆水之功也。達者瓶儲之,歸以濡茗”[4]。普陀泉則屬于可飲用的天然富氫溫泉,其中鍶、鋰、鈣、偏硅酸、偏硼酸成分達到并超過了國家標準。度假村結合普陀泉溫泉療養的文化習俗,主打“珍稀醫療熱礦泉”亮點,豐富以溫泉體驗為主的溫泉泡浴、魚療、藥浴、石板蒸、干蒸、濕蒸等產品。同時,普陀泉度假村結合茈碧湖有機農場打造食療文化;結合針對亞健康人群、備孕女性以及睡眠困難人群打造空藝術自然療法基地。在文化活動方面,通過舉行“普陀泉杯”攝影藝術展、普陀泉“春浴節”來增加文化體驗。以地域特色文化與資源為基礎整合利用度假村的景觀,加深文化體驗,不僅能使游客身處其中獲得較強的參與感,而且對度假村來說,其溫泉吸引力也得到明顯增強(圖10~12)。

圖10 有機農場

圖11 空藝術自然療法

圖12 攝影藝術展

3 溫泉度假村地域特色景觀營造啟示

3.1 以地域自然條件與人文條件為基礎

地域特色首先通過本土的山水地貌、動植物等自然特征體現地域性景觀風貌。自然條件是景觀營造的基石,營造與環境和諧舒適的自然景觀能使人在溫泉地度假時享受放松愜意的空間。自然條件的差異造就了不同的生活習慣,從而體現在人文條件的差異上。溫泉歷史悠久、民族文化濃厚的地區人文條件獨具特色。深入理解當地的地域特色的產生和發展和與人的互動關系,在溫泉地景觀設計時從中提取設計靈感和素材,并糅合進景觀空間的營造中,在展現寶貴地域文化的同時,也能給游客帶來沉浸式的文化體驗。

3.2 融合與創新使用文化元素

地域文化隨時代變化進而創新且多元。隨著科技進步,溫泉地的溫泉類設施與產品在功能和形式上不斷更新,使得以其為核心而設計的景觀空間也需要跟隨時代的步伐改變。吸收優秀的地域文化,保證其文化內核不變,在表達形式上加以提煉、創新。通過地域文化的具象化,將其轉化為物態景觀元素用以塑造地域特色的景觀空間,因而達到對地域特色的文化、審美價值進行融合與提升。

3.3 增強空間參與性和體驗性

地域文化景觀的內核是抽象的歷史文化積淀和價值審美,是景觀和文化體驗的虛實結合。溫泉地是注重人群體驗的空間,泡浴溫泉本身就是最特別的人群體驗。人在溫泉地的停留時間較長,對景觀的感知也比其他園林景觀更為強烈。因此通過對地域文化闡釋、表達,豐富景觀設計與文化活動帶來的更多層次、類型的參與體驗,能使受眾對地域的溫泉文化、民族文化、民俗文化產生更為深刻文化共識與情感共鳴。

4 結語

融入地域特色改造后的普陀泉溫泉度假村游客量顯著提升,通過調查發現度假村帶來的游客體驗不僅得到當地人的認可,也在外地游客口中留下口碑,雖然這與度假村的溫泉質量與酒店服務密不可分,但是地域特色下景觀營造帶來的體驗更是錦上添花,好的氛圍能深入人心,并且給人帶來愉悅并能長久留存。融入本土地域文化的基礎上,吸取當代先進思想與技術來規劃設計的溫泉度假村才具有更強的生命力,才能達到傳統地域文化景觀遺產保護與旅游可持續發展的“雙贏”,這也成為了當下文旅融合、文化興旅的必然趨勢。