毛竹林、板栗林林下種植竹蓀技術與效益探析

凌發四

(福建省長汀縣林業局,福建 長汀 366300)

1 引言

竹蓀富含蛋白質、碳水化合物、氨基酸以及多種微量元素等營養物質[1]。20世紀70年代人們開始對竹蓀進行馴化栽培[2],長汀縣林農在80年代就有大田種植竹蓀的歷史,因為市場、價格的波動,竹蓀種植在長汀一直規模不大。近幾年竹蓀價格上揚,竹蓀種植呈增長趨勢。長汀竹林面積60.3萬畝,經濟林面積19萬畝。每年竹材生產加工的下腳料超過2.5萬t,按大田種植竹蓀每畝需6 t竹屑計算,利用30%下腳料即可種植竹蓀1000多畝。為充分利用豐富的竹材加工下腳料和竹林地、果園地資源,發展林下經濟,2015年長汀縣林農開始在毛竹林、果園林林下種植竹蓀。

2 竹蓀種植基本情況

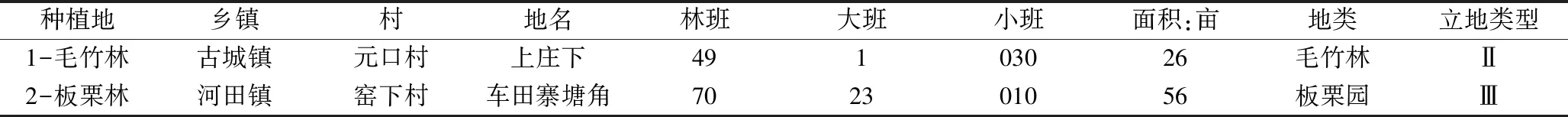

竹蓀的種植時間在2015年。竹蓀種植地概況如表1所示。

表1 竹蓀種植地概況

3 種植技術措施

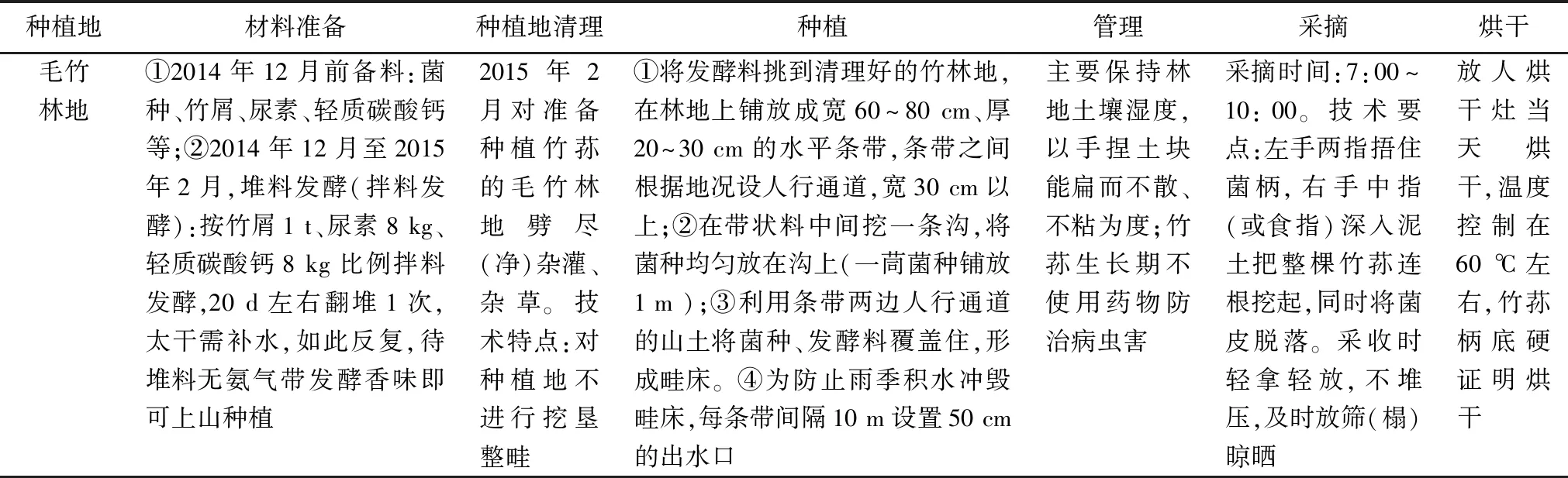

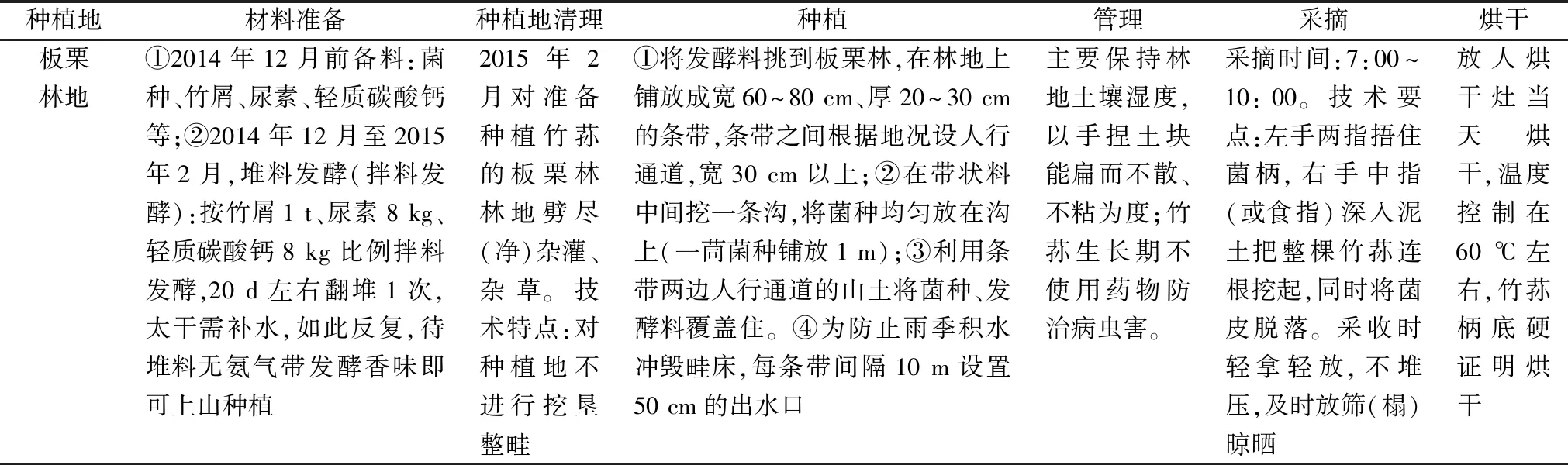

竹蓀種植技術措施如表2所示[3~6]。

4 竹蓀種植成本

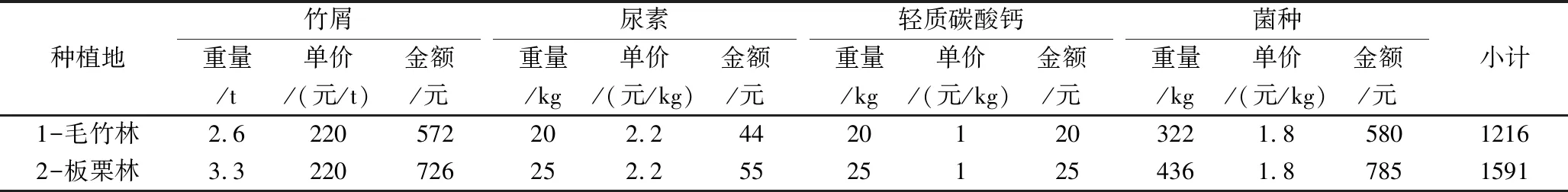

4.1 原材料成本

竹林地種植利用率30%,畝種植200 m2;板栗園種植利用率40%,畝種植267 m2(表3)。

4.2 人工成本

竹蓀種植人工成本如表4所示。

表2 竹蓀種植技術措施

續表2

種植地材料準備種植地清理種植管理采摘烘干板栗林地①2014年12月前備料:菌種、竹屑、尿素、輕質碳酸鈣等;②2014年12月至2015年2月,堆料發酵(拌料發酵):按竹屑1 t、尿素8 kg、輕質碳酸鈣8 kg比例拌料發酵,20 d左右翻堆1次,太干需補水,如此反復,待堆料無氨氣帶發酵香味即可上山種植2015年2月對準備種植竹蓀的板栗林林地劈盡(凈)雜灌、雜草。技術特點:對種植地不進行挖墾整畦①將發酵料挑到板栗林,在林地上鋪放成寬60~80 cm、厚20~30 cm的條帶,條帶之間根據地況設人行通道,寬30 cm以上;②在帶狀料中間挖一條溝,將菌種均勻放在溝上(一茼菌種鋪放1 m);③利用條帶兩邊人行通道的山土將菌種、發酵料覆蓋住。④為防止雨季積水沖毀畦床,每條帶間隔10 m設置50 cm的出水口主要保持林地土壤濕度,以手捏土塊能扁而不散、不粘為度;竹蓀生長期不使用藥物防治病蟲害。采摘時間:7:00~10:00。技術要點:左手兩指捂住菌柄,右手中指(或食指)深入泥土把整棵竹蓀連根挖起,同時將菌皮脫落。采收時輕拿輕放,不堆壓,及時放篩(榻)晾曬放人烘干灶當天烘 干,溫度控制在60 ℃左右,竹蓀柄底硬證明烘干

表3 原材料成本

表4 竹蓀種植人工成本

5 種植效益

5.1 經濟效益

竹蓀種植的經濟效益如表5 所示。

表5 竹蓀種植的經濟效益

5.2 社會效益

毛竹林種植竹蓀畝用工25.9 d,種植1畝可促進農民就業增收2590元;板栗園種植竹蓀畝用工31.1 d,種植1畝可促進農民增收3110元。

5.3 生態效益

毛竹林、板栗園林下種植竹蓀,促進竹制品下腳料綜合利用,減少闊葉林消耗。

毛竹林林下種植竹蓀,既充分利用毛竹林地資源,又可利用毛竹落下的葉子與竹枝做種植竹蓀的原料,同時促進土壤疏松,增加土壤肥力。

板栗園林下種植竹蓀,既可利用林地資源和利用板栗落下的葉子與板栗殼做種植竹蓀的原料,同時也可促進板栗園撫育、施肥,改良園林地條件。