天地方向 籠煙迷人

——領略方向山水畫的棲居之

□于 洋

《小憩》方向

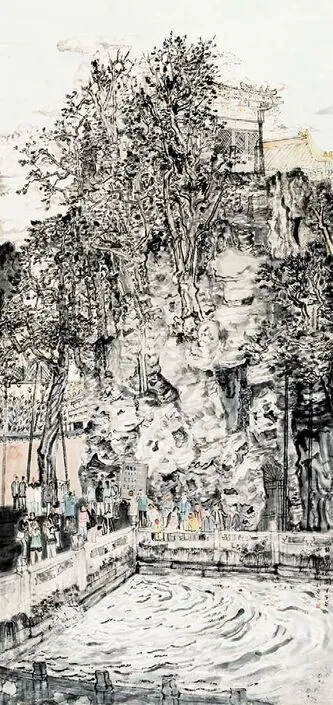

《故宮御花園》方向

20世紀的中國山水畫,經歷了從傳統文人意趣與近代情景向當代語境的轉換。尤其在對筆墨的態度和視覺圖式的創新等問題上,百年以來,幾代畫家、理論家提出過不同的理論學說與解決方案。比如:山水畫的文人趣味、筆墨本體的精妙質量,是否或如何能與中國畫的現代形式,以及時代對于視覺圖式的要求相契合?今天的山水畫,如何面對都市題材、全新觀念的現代轉型?這些問題一直是現代山水畫家們在創作中面臨的重要課題。多年以來,方向的探索集中于對故園與他鄉都市山水情境的表現。他那獨具人居意趣的山水境界,既蘊含著景與境的交融,更在天地造化的表達中提示了作為主體的人的兀自存在,從而展現了人與自然、社會、世界的密切關系。

“人,詩意地棲居在大地上”。德國哲人海德格爾曾引用浪漫派詩人荷爾德林的這句詩,來描述人間共有的精神回鄉之路。這句詩的旨意,原是通過人生的藝術化和詩意化,來抵制近世科學技術所帶來的個性泯滅及生活的刻板化與碎片化。這種被物質主義異化了的碎片化現象,正是人與自然脫節的結果,是人的感性與理性脫節,人的個體成為物化的存在和機械生活整體的一個碎片。也正是在這種現實情境中,方向山水中的棲居境界在今天更堪珍貴和迷人,從而借由一種故園市隱的主題揭示出整整一個時代的鄉愁。

方向的山水畫,以筆墨語言回到故土的親和,化寫城市山水的無限可能。在頓悟性的寫意精神和圖式的開合中,保持著對筆墨本體的自覺,同時強調山水畫語言符號的獨立審美價值。于是,我們可以看到方向以閎闊視角觀看世界的方式,猶如以水墨語言、山水視角游觀世界的水墨游記。他一方面通過行走與觀看,即景抒寫自己的精神;另一方面亦將傳統山水目識心記的觀瞻與表現手法,滲透到他的異域圖景之中。這種奇妙的融合使其畫面兼具敘事性與抒情性,又充滿生機與新意。回看20世紀五六十年代以筆墨語言表現歐陸風景的山水畫名作,李可染筆下的麥森教堂和傅抱石的東歐寫生已成為經典。與那些前代畫家相比,方向筆下的異域都市更為靈動豐盈,在其高遠的視域中,放下了異國情調式的獵奇,仿佛浸透著一種淡淡的鄉愁。他在賦予這些地域景致以“我注六經”式的理解的同時,也賦予了山水文化一種新鮮而真切的世界觀照。

在故土行旅的歷程中,方向將對于各地山水風物的感觸,聚焦為對山川故園的田野調查與人類學式的近距離觀照,同時又樸素直接地指向山水景致本身,自覺回避了繞路說禪式的觀念植入。他的足跡遍布大江南北,從武夷山到青城山,從甘南扎尕那到貴州鎮遠,從云南騰沖到陜北延川……從某種角度看,方向的山水寫生語言雖然沿用了某些傳統山水畫的觀念和技法,但對于這些觀念、技法的解析與重構,卻使他的作品別具新意,耐人品味。一種凝望與沉思,隨著他早年筆下的故鄉田園與嶺南庭院,漸漸回溯到遙遠的都邑鄉村。在那里,濃烈斑斕的色彩與熾熱靈動的詩情正在南國的氤氳空氣中孕育幻化,他也通過文人心象的拾古入今與圖式構成的現代探研,不斷尋找心靈棲居的方向。

《喜雨》方向

《田園牧歌》方向

畫家簡介

方向,1967年生于廣東汕頭,1988年畢業于廣州美術學院中國畫系。現為中國美術家協會會員,國家一級美術師,中國藝術研究院創作研究員,中國畫學會理事。曾獲第九屆全國美展中國畫銀獎、第十屆全國美展中國畫銅獎、首屆全國山水畫展優秀獎、“紀念改革開放30周年”全國美展優秀獎等獎項。